|

地震研究所に保存されている過去の調査・観測資料の再調査(その1)

|

私は、2006年9月から地震予知情報センターの外来研究員として、また2007年8月からは技術補佐員という資格で、古い資料の整理の手伝いをしてきました。どういうことをやっているのか、また、この1年でどのようなものが見つかったのか、お話しをさせていただきます。

消えるお宝

月刊 地震レポート『SEISMO』2007年5月号(第11巻第5号)の「SEISMO すこ〜ぷ」という記事に、「消えるお宝」という短い文章を書きました。テレビのお宝鑑定番組を見ていると、家宝だと思っていたものが偽物だったり、捨てようと思っていたものが何百万円も価値があるものだったりします。お宝かどうかの判定は難しく、鑑定人の目で見ないと分かりません。

地震関係資料もまったく同じです。自分の研究室に残っている資料が価値のあるものかどうか、その鑑定ができる人がいったいどれだけいるのでしょうか。私が地震学上最大の損失だと思っているのは、全国気象官署の明治・大正時代の地震記象紙のほとんどが捨てられてしまったことです。アフガニスタンにあるバーミヤンの大仏が爆破されたようなものですが、それを惜しむ人が誰もいません。

2号館前のプレハブ2階 −スス描き地震記象紙など

そういう観点で地震研究所の場合を考えてみると、地震研2号館前のプレハブ2階には明治以来の地震資料が大量に保存されています。その大部分は、1971年に東京大学地球物理学教室の浅田敏先生から電話があり、私が地震研に運んで危機一髪、廃棄を逃れたものです。紛争の中、トラックで3往復くらいしました。

そういった資料の大部分は、ほこりをかぶっていました。今回、資料の整理を始めたときに最初にやったのは、掃除機をかけることでした。3日がかりで部屋をきれいにし、ようやく手を付けられる状態になりました。

プレハブ2階には、明治・大正・昭和時代の東大地震学教室と地震研が観測したスス描き地震記象紙が保存されています。東京だけでなく地方観測所の記録もあり、今村明恒先生が南海地震予知のために紀伊半島と四国に展開していた地震観測の記録も保存されています。和歌山の日方や湯浅、そして耐久高等学校での記録も残っています。耐久高校は私の出身校でもあり、私が在籍していた1949〜1951年当時も今村式簡単微動計が設置されていました。おそらく全国で唯一地震計を設置していた高校ではないでしょか。そういう懐かしい記録にも再会することができました。これらの記録は、岩田孝行さんと野口和子さんによって整理され、マイクロフィルム化されています。

松代群発地震の臨時観測のペン描き流し記録紙や、伊豆半島沖地震と伊豆大島近海地震の余震観測記録紙を含む1970年代からの伊豆半島関係のペン描き記録紙も、山のようにあります(図1)。もっと古いものでは、今村明恒先生や大森房吉先生が研究のために各地の測候所から取り寄せた地震記象紙の密着コピーが若干残っています。

珍しいものとしては、京都大学の志田順先生から今村明恒先生への手紙が出てきました。1914年喜界島地震に関して書かれています。お二人に親交があったというイメージがあまりないのですが、親密に手紙のやりとりをしていたことが分かります。

図1 1970年代からの伊豆半島関係の記録紙など(2号館前のプレハブ2階)

2号館前のプレハブ1階 −地震関係新聞、記事の切り抜き帳、火山関係など

プレハブ1階には、明治・大正・昭和の地震関係新聞記事の切り抜き帳があります。それらは整理され、地震調査研究センターのホームページで見ることができます。明治・大正時代の官報の地震関係切り抜き帳もあります。これは、気象庁でファイル化され、地震調査研究センターのホームページでも見られます。しかし、現物は非常に重要なので、引き続き保存していただきたいと思います。

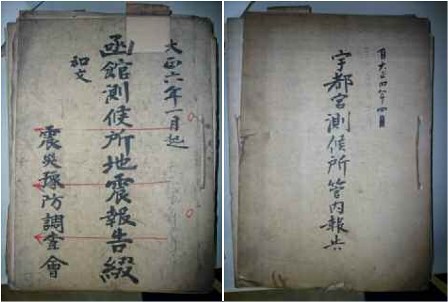

大正時代の測候所から震災予防調査会への地震観測報告も、「函館測候所地震報告綴」「宇都宮測候所管内報告」といった形で保存されています(図2)。この時代の資料は原官署で散逸してしまったものが多数あるので、非常に貴重です。

図2 大正時代の測候所から震災予防調査会への地震観測報告(地震研2号館前のプレハブ1階)

プレハブ1階には、歴史地震関係の資料も残されています。明治・大正時代の測候所や県庁などから震災予防調査会への各種報告の現物などがあります。

また、これは非常に重要で、機会をあらためてお話ししたいと思いますが、明治26年(1893年)に東京大学総長名で実施された、全国府県知事宛の津波および海岸地変に関するアンケート調査の回答綴りが出てきました。明治三陸地震津波は明治29年(1896年)ですから、その3年も前に東京大学総長名でこういう調査をしているのは、すごいことだと思います。

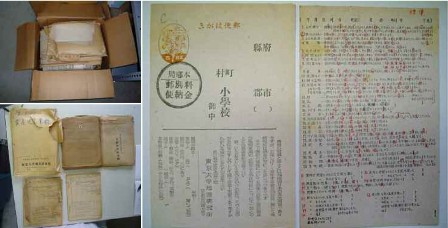

さらに、終戦前後の主要地震についての震度アンケート調査の回答と、佐藤泰夫先生などがコンピュータで整理した集計表が段ボール2箱分くらい出てきました。箱に入っていた「鳥取地震」と書かれた袋の中を見ると、「昭和18年9月10日 震度決定資料」とあり、アンケート用紙などが出てきます(図3)。はがきに細かい字でびっしり書かれたアンケート調査も出てきます。鳥取地震のほか、東南海地震、三河地震、福井地震についての資料が残っていました。南海地震についても実施していたらしいのですが、見つかっていません。

善光寺地震の絵図も出てきました。図書室に保管されていた一対のうち貸し出したまま行方不明になっていた片方で、図書室に返しました。

プレハブ1階には火山関係の資料もあります。水上研による昭和新山生成時の洞爺温泉における臨時観測のスス描き記象紙の原記録などです。そのほか、同じく水上研による、1943年鳥取地震、1944年東南海地震、1945年三河地震、1948年福井地震の余震観測のスス描き記象紙が残されています。

図3 終戦前後の主要地震についての震度アンケート調査の回答(地震研2号館前のプレハブ1階)

2号館5階にある講堂の下 − 堂平微小地震観測所、関東ネット関係

地震研2号館5階にある講堂の下の部屋には、堂平微小地震観測所のインクペン描きのドラム記録、チャート記録があります。チャート記録は、7階エレベータ前に移動しました。関東ネットの微小地震観測データ(1971年6月〜1980年9月)の総合処理結果のプリントアウトも保存されています。

2号館7階 − 地震研究史の遺跡発掘の感

地震研2号館の7階は、明治・大正・昭和の地震研究史の遺跡発掘の感があります。下の方には明治時代の資料、中間に大正時代の資料、そして一番上に上に萩原尊礼先生が読んでいた雑誌が乗っている箱があったりします。

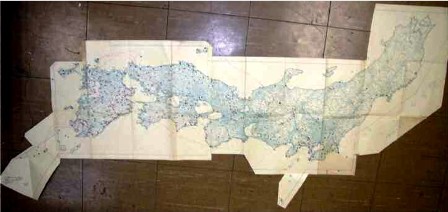

地震研究史上、非常に重要なものがたくさん残っています。例えば、大森房吉先生の直筆原稿が出てきました。大正桜島大噴火の降灰や音響が全国各地でどのように観測されたかを直筆で描いたA1くらいの大きな地図もありました(図4)。

図4 大正桜島大噴火の降灰や音響を観測した地点の全国分布図(大森房吉先生の直筆)(2号館7階)

未発見だった明治40年代の4年分の地震記象紙が比較的良好な状態で見つかりましたが、一つの箱に時代の違ったものが雑然と堆積しているといったひどい状態になっているものもありました(図5)。

図5 明治40年代の4年分の地震記象紙(2号館7階)

1946年南海地震の際、鈴木次郎先生と浅田敏先生が白浜や室戸で余震観測をされたときの資料一式も出てきました。スス描き記象紙や、発光現象と地下水異常の聞き取りを含む観測野帳などです(図6)。大阪管区気象台の「調査概報」、和歌山県と高知県の直後の被害・対応報告など、お二人の収集資料もありました。

図6 鈴木次郎先生と浅田敏先生による1946年南海地震関連資料(2号館7階)

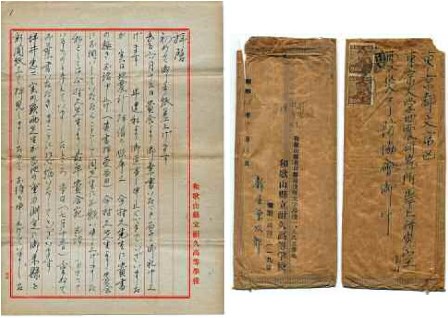

また、これはまったく奇跡的ですが、震災予防協会の領収書と経理書類の中から、私の母校である和歌山県立耐久高校のとても熱心な地学教諭であった、新屋兼次郎先生が震災予防協会へある依頼のために出した手紙が出てきました(図7)。これについては、また日をあらためてお話します。

図7 新屋兼次郎先生(和歌山県立耐久高校の地学教諭)が震災予防協会に送った手紙(2号館7階)

貴重な資料の保存を

地震研に残された膨大な資料を誰が鑑定して、誰が保存するかというのが、これから解決しなければならない大きな問題です。そして、皆さんがお持ちになっている資料は、再解析のための貴重な資料、また地震学史的な観点で貴重な資料かもしれません。自分で興味がないからといって捨てないようにしていただきたいというのが、私の結論です。所長はじめ地震研の皆さん、よろしくお願いいたします。

|

東京大学地震研究所ニュースレター

東京大学地震研究所ニュースレター