内容に関するQ

A

・橋がずれた話。どこでも良いので世界共通の基準を用意して、皆がそれを利用して仕事をすればよいと感じました。そのようにしなかったのは何か不都合があったのでしょうか?(中山)

・なぜ日本は2001年に至るまで、測地緯度・経度が世界とずれているのを放置したのでしょうか?300mもずれていると支障があると思うのですが(池端)

というわけで、1990年代〜2000年ごろに問題が顕在化し、それを一気に世紀が変わるときに解消したということです。

・ 標高の基準となる平均海面はどのように決められているのでしょうか?(湯本)

・ 基準に出来るほど安定なのでしょうか?(加藤)

・ 実用上の安定性は問題があるでしょうね。海面自体が温暖化で熱膨張したり、海流・渦で海面高が変化します。

ジオイド面は等ポテンシャル面の中の特殊な一つと考えて良いですか?(彦坂)

氷河の融解がおもな原因だと、なぜわかったのか?(水越)

地球の粘性以外のより短周期の現象があるでしょうか?(加藤)

・ 街中でみかけるような測量も重力加速度まで測定して、正確におこなっているのですか?(横田)

・地球表面付近の等ポテンシャル面はどれくらい歪んでいるか?地域によって、偏りがあるか?(西貝)

・ 世界的にみると±100mの凸凹。詳しくは2.6章あたりで。

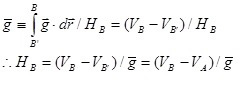

ΔH=(Σgi ・Δhi)/g(bar)

としましたが、

分母として、平均的な重力で割り算するのですか?(岡)

BB´ = HB。 BとB'の間の重力の平均は、「平均」の定義により

C10=C11=S11=0とするためには、惑星の重心をまず測って求める必要があるのでは?(久住)

そうではなくて、衛星軌道の解析をするときにC10=C11=S11=0という拘束条件を課すことで、解析者の使っている座標系の原点が重心となることが保証されるということです。

禁止項はこれ以上はないのですか?(楠)

・ 3次以上の項は物理的意味があるというよりは、低次項からの微小なズレを表しているととらえてよいですか?(芋生)

・ 高次項にもMacCullarghの定理みたいなものはありますか?(山浦)

・ 3次以上の項の扱いが気になった。物理的意味が与えづらいというのは聞こえたが・・(左高)

・ 3次以上の項の寄与はどれくらいですか?(坂倉)

・重要な項として、C20,C21,S21,C22,S22だけで、重力ポテンシャルをどの程度の精度で記述できるでしょうか?(久河)

・ 3次以上の項の効果は、J2とJ3の 比が | J3/J2| 〜 0.002 。

Jnはどのようにして、どのような基準で計測、計算しているのでしょうか?基準はたとえば標高、重力、楕円体などあると思いますが・・(冨田)

GPSで測れるのは楕円体高で、標高は測れないということでしたが、ではGPSを用いた機器で表示される標高は緯度・経度情報をもとに、既知の地図情報を参照した値となっているのでしょうか?(荒尾)

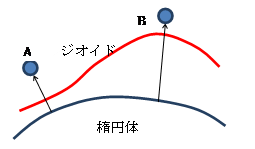

「楕円体高の低いA点から、楕円高の高いB点へ水が流れることがある」というのが、よくわかりませんでした(三木)