|

|

地震研究所談話会2005年4月

浅間火山2004 年噴火前後における噴煙活動の変動と推定される噴火準備過程

鍵山恒臣(京大理学研究科・震研客員教授)・小山悦郎(地震研究所)

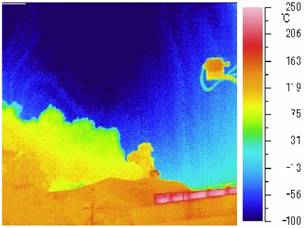

2004 年の浅間山の噴火の前後で噴煙活動はどのように推移したのだろうか?左上図は,浅間火山観測所で9 月16 日未明に撮像した赤外映像である.この時,浅間山は連続的に噴火していた.火口の真上には出たばかりの噴煙がやや高温で捉えられ,左のほうに流されている.ここでは,2004 年1 月から11 月の間に収録した赤外映像を解析した.

2004 年の浅間山の噴火の前後で噴煙活動はどのように推移したのだろうか?左上図は,浅間火山観測所で9 月16 日未明に撮像した赤外映像である.この時,浅間山は連続的に噴火していた.火口の真上には出たばかりの噴煙がやや高温で捉えられ,左のほうに流されている.ここでは,2004 年1 月から11 月の間に収録した赤外映像を解析した.

噴煙の長期的変化

噴煙の長期的変化

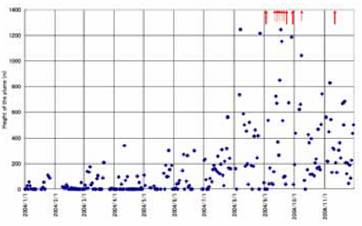

左中図は,3 分ごとに読み取った噴煙の高さを日平均したものである.2004 年2 月まで噴煙の高さは低かったが,3 月ころから噴煙がわずかに増大し,7 月25 日以降,急激な増大を経て,9 月1 日に噴火した.9 月1 日の噴火後は,噴煙活動は一時低下していたが,9 月12 日から再び増大し,2 日後の14 日に再噴火,16 日から17 日にかけて,一連の噴火活動のクライマックスである連続微噴活動を行った.この間噴煙の高さは高いままであった.こうした噴煙活動の長期的な変化は,深部の地震活動やGPS 観測で推定される浅間山西方深部におけるマグマの蓄積と浅部への移動と調和的である.また,9 月1 日の噴火と9 月16 日前後の連続微分活動とを比較すると,後者が,火山ガス成分を伴ったまま噴火に至っているのに対して,前者は,火山ガス成分を失った状態で噴火しているように思われる.

短期的な変動

短期的な変動

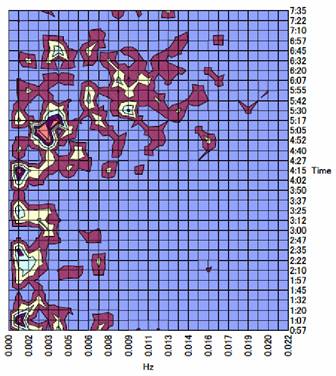

9 月16 日未明の映像を解析した.左下図のように連続微噴の初期段階であった4 時ころまでは,周期400 秒程度の基本周期を持つスペクトルが見られたが,4 時以降,時間とともに短周期側に移動し,午前07 時頃には周期80 秒程度になった.こうした変化は,噴火の間隔が短くなったことを反映しており,マグマが火道を上昇することで,マグマの発泡が活発になったことを意味している.噴煙活動の特性の変化を映像解析によって数値化することに成功し,それがマグマの上昇過程や噴火活動の消長と密接に関連していることを明らかにした.

地震研究所談話会2005年4月

地震動パラドックス解明のための動力学的断層モデルに基づく震源のモデル化

三宅弘恵

地震の規模が大きくなると断層面積やアスペリティ面積が大きくなる,いわゆる地震のスケーリング則は広く知られているが,断層近傍の地震動も大きくなるのだろうか.Somerville (2003) は,Mw 6.7 - 7.0 の地中断層地震に対して断層近傍で観測された地震動はMw 7.2 - 7.6 の地表断層地震のそれよりも大きいというローカルな逆転現象を示している.

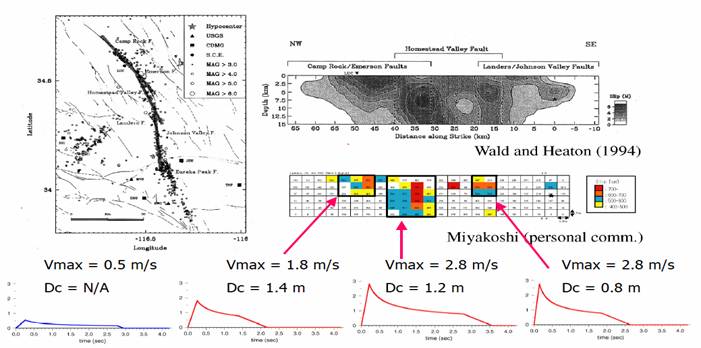

ここでは,逆転現象を説明する可能性の一つとして,地表地震断層と地中地震断層のアスペリティにおける破壊エネルギーの違い (Mai et al., 2005) とアスペリティの深さに依る実効すべり速度の違い (Kagawa et al., 2004) をもとに,地表地震断層と地中地震断層のアスペリティに対する摩擦構成則をモデル化し,動力学的断層モデルに基づく震源モデルを構築した.

地表地震断層と地中地震断層による断層近傍の地震動の性質の違いは,アスペリティの深さに依存した動力学的な断層パラメータ (?eff やDc) にある程度支配されていると考えられる.ただし,断層をマクロにみた場合に平均応力降下量やapparent stressが小さくなる報告が少ないことから,今後はアスペリティのみならず断層面全体の不均質性の検討が必要であろう.

1992年Landers地震に対する動力学的断層モデルに基づく震源のモデル化の例.

地震研究所談話会2005年4月

地殻応力の絶対量を高い信頼性で求めるための応力測定法に関する開発研究

佐野 修(地震研究所),伊藤高敏(東北大),伊藤久男(産総研),李 剛(山口大),

平田篤夫,水田義明(崇城大),武井康子,中谷正生(地震研)

1.はじめに

地殻内の応力状態を正確に知るための技術開発は地震予知研究分野で期待されている技術の一つであるが,既存の測定法は,期待される精度や深度等の条件を満たすために解決しなければならない固有の問題がある.特に,予知研究分野で主力である水圧破砕法の問題点は深刻である.水圧破砕法とは,ボアホールの一部に水圧をかけ,岩盤を破砕する方法で,生じたきれつを水圧で再開口する時の圧力Prと閉じる時の圧力Psときれつの方位から応力状態を求める方法である.

水圧破砕法の問題点とは,再開口圧に関するもので,

(1)きれつが開く瞬間にきれつ内部に作用している水圧に関する議論が決着していない.

(2)圧力・時間曲線が線形から外れる点で再開口圧が定義されるが,通常の水圧破砕法で用いられるシステムのコンプライアンスが大き過ぎるため,本来の再開口圧は求まらない.

というものである.これらの議論は1980年代からみることができるが,実際に測定で使うシステムによる室内校正試験が極めて困難であるため決定的証拠がないまま現在に至っている.これまで複数の試験法による比較試験もしばしば実施されてきたが,岩盤の不均質性等によるばらつきに隠されてしまい,決定的証拠をえるのが難しい.本研究では,上記の問題点の根源である水による直接載荷を行わないボアホールジャッキ式破砕法の開発により,信頼性の高い応力測定法を開発するとともに,システムの剛性を高めて上記の問題を解決しようという高剛性水圧破砕法を同時に実施し,水圧破砕法の問題点を明らかにすることを目的として実施した.

水圧破砕法の再開口条件は,周辺の応力状態できまるボアホール壁面のきれつ位置の応力をσθとすると,水圧PrがPr = σθとなる時である.問題点(1)の論点はきれつ開口時にボアホール水圧と同じ圧力がきれつ内に作用するか否かであり,作用する場合の再開口条件は2Pr = σθとなる.ボアホールジャッキ式破砕法で,同じきれつを再開口すると,kPj = σθで開く.ただしPjはジャッキ圧力で,kは感度係数である.複数の試験法で比較した過去の多くの研究で決着しなかった問題が,何故,本研究で決着できると考えたか,それは不均質性の問題から逃れられるからである.まったく同じきれつを対象とすれば,これらの結果の比較には岩盤の不均質性の問題は関与しない.これらの圧力と感度係数がどれだけ正確に決められるかだけで決まる.

2.実験方法 →応力測定状況

試験は岩手県釜石鉱山550mレベル,入り口から約4km,深さ300mの地下空間を利用して行った.まず,水圧系統に20mのステンレス管を用いた高剛性水圧破砕法により,きれつを造成する.このきれつの再開口試験を実施した後,水圧系統に200mの高圧ホースを追加することにより通常の水圧破砕法をシミュレートした再開口試験を実施し,さらにボアホールジャッキ式応力測定プローブで同じきれつの再開口試験を実施した.

現位置試験に先立ち,ボアホールジャッキ式で計測されるジャッキ圧からσθを算出するために必要な感度係数kを求める試験を実施した.ボアホールジャッキ式は水圧破砕と比較して原理的にきれつを遠くまで伸ばすことが難しいので室内試験が可能である.モルタル立方体供試体に直交する二方向から荷重を加えボアホールジャッキ式プローブできれつを作り,二方向からの力を様々に変えて再開口圧を計測した.また,直交する二方向の応力値には,任意のσθを与える無限の組み合わせがあるので,きれつに平行な応力と垂直な応力の大小関係を変えた三とおりの試験を実施し比較した.

3.実験結果

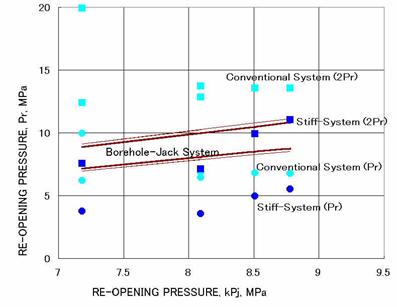

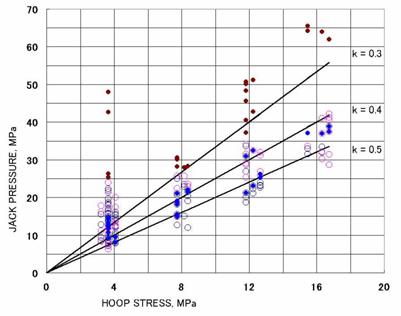

図1は釜石の試験で計測されたボアホールの直径変化ときれつをはさむ12mmスパンのボアホール壁面の変形(COD)計測結果の一例である.きれつが開くとジャッキ圧20MPaをこえたところに認められるようなCODの急激な曲がりが検出される.きれつが開くまでの変形量が僅かなので計測装置の作成には工夫が必要だが,変形量が大きい直径変位ではきれつ開口の判定が難しいことも図1を見ればわかる.様々な二軸応力下で計測されたCODの折れ曲がり点のジャッキ圧と与えられたσθの関係を図2に示す.図中,茶色で塗りつぶしたものは,その圧力より低い圧ですでにCODに曲がりがあり,きれつの拡大によるものと考えられる.これらを除くと,感度係数が0.4から0.5の間にあることがわかる.なお,図中の青く塗りつぶした結果は,図1に示されたと同等の鮮明な判定結果である.

図3は,造成された4つの縦きれつを対象としてえられた高剛性水圧破砕法による再開口圧測定結果と従来型の水圧破砕法による再開口圧測定結果を,ボアホールジャッキ式プローブで評価された再開口圧kPjに対してプロットしたものである.互いに等しい結果であれば,原理的に45度の直線上にのるはずだが,横軸の変化範囲が小さいので,ボアホールジャッキ式プローブによる結果を同時に茶色の直線で示した.図中,上の太い線が室内校正試験でえられた感度係数を用いた場合で細い線は感度係数の標準誤差から推定される上限である.感度係数kは残念ながら,周辺岩盤の弾性率の影響を受ける.本研究のように,絶対量の僅かな差が問題になる場合,弾性率の影響も評価する必要がある.図中,下側の太い茶色の線は,数値計算により求めた実験室サイズのモルタル供試体の感度と半無限弾性体の花崗閃緑岩の感度の違いを補正した場合であり,その下の細い線は感度係数の標準誤差から推定される下限である.したがって二本の茶色い直線の間に真の値があると考えられる.

ボアホールジャッキ式プローブからえられた値と高剛性水圧破砕試験でえられた再開口圧(Pr)はまったく一致しない.むしろその二倍の2Prがよく一致する.これは高剛性水圧破砕試験のきれつ再開口時にはきれつ面にボアホール水圧が作用するという指摘を裏付ける結果である.本研究で用いられた高剛性水圧破砕法の載荷系のコンプライアンスと従来型水圧破砕法のコンプライアンスはほぼ一桁異なるので,流量もほぼ一桁変えることにより加圧に要する時間がほぼ等しくなるよう制御した.したがって高剛性水圧破砕法できれつ内にボアホール水圧が作用するならば従来型でも作用しているはずである.図3に示された結果をみると,従来型水圧破砕法では2PrよりむしろPrのほうが近い傾向にあるが,Prも2Prもあまり良い一致は認められない.この結果もまた,最初に解説した従来型水圧破砕法に問題があることを強く示唆している.今後,ボアホールジャッキ式プローブの感度係数の精度を高める工夫により,図3の二本の直線の間隔を狭めると同時に,異なる地点,異なる深度のデータを比較すれば,この結論をさらに補強することが可能であろう.

4.おわりに

信頼性の高い地殻応力測定法の開発を目的として,ボアホールジャッキ式応力測定プローブの開発を実施してきた.その過程で,もともとボアホールを用いた応力測定法の主流である水圧破砕法の問題点を明らかにすることを最初の課題として,従来型水圧破砕法,高剛性水圧破砕法およびボアホールジャッキ式破砕法による再開口圧測定試験を実施し,その結果を比較した.室内試験で校正されたボアホールジャッキ式測定と高剛性水圧破砕法による結果は比較的よい一致がみられた.ただし,きれつ再開口時にはボアホール水圧がきれつに作用していることを強く示唆している.今後,水圧破砕法を実施するにあたり,ダウンホールに流量計をそなえる等の改良が必要と考えられる.なお本研究で使われたボアホールジャッキ式応力測定プローブはプロトタイプであり,標準生産品のミニジャッキを使用しているため感度係数が小さい.これは特殊仕様品により改良可能である.なお,本研究は所長裁量経費の補助を受けて実施されたものである.また釜石鉱山他,多くの方の協力で実現した.

地震研究所談話会2005年4月

志藤あずさ(地震研),唐戸俊一郎,Jeffrey Park(Yale Univ.)

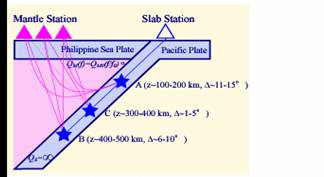

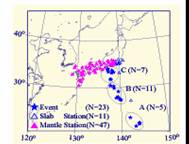

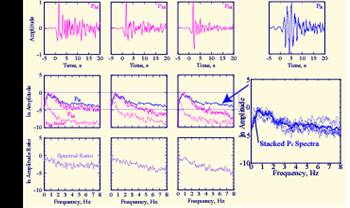

Qの周波数依存性を0.08‐8.0Hzまでの実体波の連続スペクトルデータから推定した。周波数依存性をQ-1=Q0-1(f/f0)-aと仮定して、PM波(マントルをサンプルするP波)とPS波(スラブをサンプルするP波)のスペクトル比曲線のフィッティングから、最適なαを決定した。結果は0.2<a<0.4で、これまでの研究や、室内実験の結果と調和的であった。本研究によって、連続スペクトルデータを用いた解析では初めて、安定かつ室内実験と調和的な結果が得られた。地震波減衰のメカニズムや、ひいてはマントルのレオロジーの解明への貢献が期待される。

|

|

|

図1:PM波とPS波の波線。 |

図2:イベント(星)と観測点(三角)。イベントは地理的配置から3つのグループにわかれている。 |

|

|

|

図3:PM波とPS波のスペクトル比。 |

図4:スペクトル比曲線のフィッティングから推定されたQの周波数依存性a 。 |

|

|

|

地震研究所談話会2005年4月

3成分磁力計の整備(H16年度所長裁量経費報告)

−VSAT衛星LANを用いた5成分電磁場計の開発−

上嶋誠,小河勉,小山茂

従来のネットワークMT法観測および広帯域MT法観測には,(1)磁場参照点を地磁気連続観測点にとっていたことによるモデル精度の問題,(2)消費電力が大きいことと,常時モニターが出来ないため,特に長周期の良好な電磁場を得るために多大な労力を要した,などの問題点があった.これらの問題点を解決するとともに,面的に効率よく電磁場データを取得し,新たな比抵抗構造決定手法の開発,ならびに,地殻活動電磁気学において低周波地震などに対応した新たな現象を発見するため,1990年代初頭に購入した電磁場計(U36)の改良を行った.当初,題目にあるように,3成分磁力計を整備する予定であったが,電場も測定して磁場3成分,電場2成分の電磁場を測定出来るようにした.地震研所有の3台,京大防災研が所有していた1台(廃棄処分)の計4台の改良を行った.

整備した電磁場計の主たる改良点を下に列記する.

以上の仕様の電磁場計の製作を完了し,3月末より,八ヶ岳地球電磁気観測所敷地内においてテストランを行った.その結果,ftpの実取得時間から換算して,約160kbpsの転送速度が得られ,毎秒値換算で1日のデータを約3分で転送できることを確認した.

製作した電磁場計は,来年度より地震予知計画によるネットワークMT移動観測(中部地方),連続観測(伊豆大島など)のための参照電磁場観測に用いる.以上のように,従来の電磁場観測から格段に進歩した測器の開発に成功した.

|

|

|

八ヶ岳における本電磁場計のテストラン |

得られた時系列の例(2005/04/26) |