東京大学地震研究所ニュースレター

東京大学地震研究所ニュースレター2005年7月号

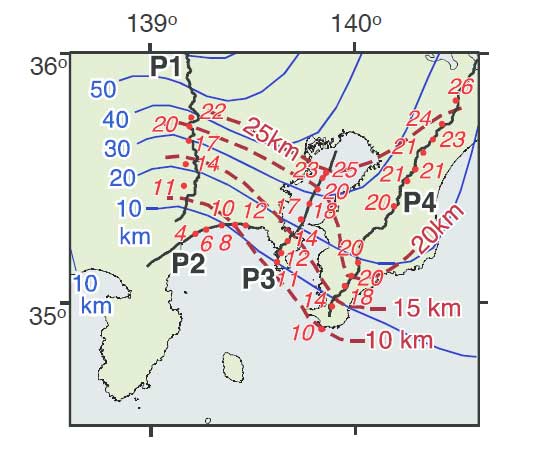

反射法地震探査断面から推定した首都圏直下のフィリピン海プレートの上面深度

赤数字 :地震探査断面から判断した深度

赤紫色の破線 :地震探査断面の読み取りに基づく等深度線

青実線 :Ishida(1992)による等高線

黒実線 :地震探査側線

目次

|

| 今月の話題 |

| 地殻構造探査で明かになった首都圏直下の震源断層の形状 |

|

地震研究所は文部科学省の委託による「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」の一環として(独)防災科学技術研究所などと共同で平成14年度から平成17年度に大都市圏地殻構造調査研究を実施し,首都圏直下に沈み込んだフィリピン海プレート上面に位置する震源断層のイメージングに成功しました.新しく得られたプレート上面深度は4〜26kmで,関東西部で従来推定されていたものよりも5〜17km浅くなりました.この新しいプレートの形状を用いて1923年関東地震のすべり分布を検討した結果,最大すべり位置は,従来の推定より北に移動することになります.このように,今回得られた新しいプレート境界面の形状は,首都圏のプレート境界で発生する地震に伴う強震動の評価に大きく影響します.この結果は,7月15日に発行された米国科学誌サイエンス誌に掲載されました. |

| 浅間山の集中総合観測・火山帯構造探査(2005〜2006年度) |

|

火山の噴火活動を定量的に予測するためには,現在の火山活動を総合的に把握するとともに,火山体浅部のマグマ供給系や深部のマグマ溜りの構造を明らかにし,噴火発生のしくみを科学的に解明する必要があります.このため,全国の関連研究者が力をあわせて,ひとつの火山を対象として色々な地球物理観測を一斉に行う集中総合観測と火山体構造探査を毎年実施しています.2005年度と2006年度の2年間は浅間山を対象火山として実施します.幹事機関は東京大学地震研究所で,北海道大学,東北大学,東京工業大学,名古屋大学,京都大学,九州大学,鹿児島大学などの研究者が参加し,自然地震観測,空中磁気探査・比抵抗構造探査,水準測量,GPS観測,重力測定,地質調査を2005年から2006年に,人工地震による火山体構造探査を2006年に実施します. |

| 共同利用研究の紹介 |

|

|

|

特定共同研究A(2005-A-11) 「内陸直下地震の予知(研究代表者 佃 為成)」 |

|

大きな地震がどのような過程を経て発生に至るのかを解明するためには,実際の地震の発生の過程を観測せねばならない.地震発生のモデルを構築するためにも,地震予知への展望を開くためにも,それは必要なことである.直下で発生する大地震はその発生過程について近距離の信号を捉えることができる.本プロジェクトのねらいは,近い将来直下地震が予想される地域に的を絞り,各種調査観測の準備をしてゆこうというものである. 地震発生想定域として初めに選んだのが,北部フォッサマグナ地域の糸魚川・静岡構造線に沿った長野県白馬村である.その周辺、とくに新潟地域も視野に入れている.当面はマグニチュード6級の地震を想定し,信州大学,富山大学,都立大学,東海大学,長崎大学, 大阪大学などのメンバーとともに1995年から継続して研究を進めている. これまでに得られた重要な結果をいくつか列挙する. 1) 松本盆地でのGPSによる地殻変動観測では,1998年7月から活発化した北部フォッサマグナ地域の地震活動に先立つ半年ほど前から測線の縮み変化を観測した(図1).その後も変動が続いたが,2004年現在では一連の変動は収まった. 2) 地殻の応力の高まりや変形の進行によって,間隙流体の移動が生じると考えられる.これが地下水や地中ガスの変化に現れる.例えば,白馬の八方温泉の地中ガス中の水素濃度は,1996年には,約10%であったが,1998年には0.3 % に降下した. 3) ギリシャのVAN法と同様の観測により,1999年1月17日,明瞭な矩形状の異常電位変化が観測された.この直流信号は白馬観測網以外に,同じ長野県内の2観測網でも同時に観測された.この電流源の位置は1999年1月28日の地震(M4.7)の震源に近い. 4)新潟県北部において,人工衛星LANDSAT画像の1994年夏の地温分布に,線状高温帯が発見された(図2).1994年11月からの群発地震活動および1995年4月1日の地震(M5.5)の準備過程における高温水上昇と考えられる.

図1 GPSによる地殻変動.松本盆地を東西に挟む測線の距離変化.2000年からの変動は東海地域の変動(浜名湖直下のプレートのスローすべり)に同期.

図2 LANDSATによる新潟地域の地温分布(1994年8月).新潟県北部月岡断層に沿う線状の高温帯.XはM5.5の地震の震央.柏崎と新潟沖の海水の高温点は発電所の冷却水排水による. |

| 第829回地震研究所談話会 |

| 話題一覧 |

|

☆マントル対流様式を制約するトモグラフィー手法(地震学会若手学術奨励賞) ☆「GPS津波計測システム」開発の経緯・現状と今後の展開(日本産業技術大賞・審査委員会特別賞) 熱多孔質弾性体中における動的破壊過程 博多湾の海底活断層 西南日本における大学合同地震観測アレイを用いた波形重合解析とレシーバー関数解析によるフィリピン海プレートの検出 ☆は次に内容を掲載 |

|

マントル対流様式を制約するトモグラフィー手法 竹内 希 |

| 日本地震学会若手学術奨励賞の対象となった研究について、少し大きな枠組みから、その背景と意義について紹介したいと思います。 地震波速度不均質構造からマントル対流様式を知る

よく知られている通り、マントル対流様式は、マントルの物性やダイナミクスを知るための基本的な情報です。図1は、さまざまなパラメータに対して計算されたマントル対流シミュレーションの結果で、温度場と流線関数を表しています。例えば、レイリー数(Ra;対流を駆動する浮力の強さを表す無次元数)が大きくなるに従って温度が急激に変化する、いわゆる温度境界層が薄くなるであるとか、熱源を下部加熱ではなく内部熱源で与えると、上昇流と下降流の対称性が失われるなど、対流様式の変化が現れます。このようなマントルの対流様式を知るためには、地震波速度不均質構造のscale lengthの分布を正確に制約するトモグラフィー手法が重要であると考えられます。(震源で発生した地震波は、地球内部を通って世界中の観測点に到達する。観測される地震波形データは、その地震波が通過した地球内部構造を反映する。例えば、地震波速度が速い領域を通過した地震波は、震源?観測点の距離や震源の深さに応じて期待される到達時刻よりも早く観測点に到達する。地球内部の地震波速度は深さごとにおおよそ一定であるが、地域によって速いところや遅いところがあり、これを「地震波速度不均質構造」と呼ぶ。マントルにおける地震波の速度は主に温度を反映していると考えられており、高速度域は温度が低い下降流領域、低速度域は温度が高い上昇流領域であるなど、地震波速度不均質構造からマントルの対流様式を制約することができる。マントルの対流様式を制約するためには、どの領域にどの程度の空間 scale の流れがあるかを制約する必要があるので、地震波速度不均質構造のscale lengthを正確に求めることが必要となる。)

海洋域の解像度改善の必要性 トモグラフィーモデル推定において、海洋域の解像度を改善しなければならないことは多くの人が認識しており、これまでにも数多くの試みがなされています。例えば、P波やS波だけではなく、海洋地殻で一度反射して届いたSS波など後続波の走時データも使ったり、あるいは波形データそのものをデータとした波形インバージョンを行い後続波の情報をより徹底的に使うなどして、解像度の改善が試みられています。しかし、そうした努力にもかかわらず、今なお地震波速度不均質構造のscale lengthについては統一的な描像が得られていないというのが実情です。 図3は、それぞれの手法で後続波の情報を活用して推定された最近の三つのトモグラフィーモデルを比較したものです。深さ1300kmの中部マントルの地震波速度不均質構造を示しています。三つのモデルを比較して見ると、下降流領域(青)に関しては、どのモデルでも比較的短い水平方向のscale lengthを持つ構造が卓越しているという統一的な描像が得られています。しかし、丸で囲んだ海洋域の上昇流領域(赤)に関しては、あるモデルでは比較的長いscale lengthを持つのに対して、別のモデルでは下降流と同等の比較的短いscale lengthを持つ構造があることを示しています。このことから、海洋の下の地震波速度不均質については統一的な描像は得られておらず、海洋域の解像度改善は、今もなお重要な課題であることが示唆されます。

本研究の概要と意義 以上の背景を踏まえ、今回の研究の概要と意義を述べたいと思います。地震波速度不均質構造のscale lengthの分布を正確に制約するという観点から、従来のトモグラフィー手法には二つの問題点があると考えます。まず一つ目は、計算時間を短縮するために、データに含まれている情報の抽出が必ずしも十分に行われていないことです。特に、貴重な海洋域の構造の情報抽出が不十分であることが大きな問題であると思います。二つ目は、震源や観測点の分布が偏っていることを考慮していないため、モデルがデータの不均一性を反映してしまっていることです。 そこで私は、効率的な理論波計算手法を開発してデータに含まれている情報を徹底的に抽出可能にするとともに、データの不均一性を補正してデータサンプリングの均一化を実現するdata weightingな手法を開発することで、従来のトモグラフィー手法の問題を解決しようと試みました。この新しい手法を用いれば、海洋域の解像度が改善されるとともに大局的な構造のパターンがよく制約され、マントル対流様式の制約に有効であると期待されます。予備的な解析な結果も、その期待を支持しています。 新しい波形インバージョン手法の二つの特徴 今回の波形インバージョン手法の特徴は二つあります。一つ目の特徴は、効率的な理論波形計算を使って水平方向の不均質構造の影響を正確に計算している点です。図4は、中央ユーラシアの観測点で観測されたデータがどの領域をサンプルするかを、従来の波形インバージョンで用いられた理論波形計算手法および本手法を用いて計算して示した図です。従来の波形インバージョン手法では、計算時間を節約するために、データが大円のみをサンプルするという一種の光学波線近似を使っていました。こうすることによって、3次元不均質構造が実質上、2次元均質構造や1次元不均質構造に置き換えられ、計算時間が大幅に短縮されてきました。 それに対して本研究では、大円外の水平方向の不均質構造の影響を厳密に評価し、有限波長の効果も厳密に考慮しました。(有限波長の効果とは、無限小波長の仮定のもとで期待されるサンプル領域?光学波線?の外側をサンプルする効果。実際の波がサンプルする領域は、その波の波長に応じて変わる。)こうして周波数依存性という新たな情報を活用できるようになり、解像度の改善が期待できます。 二つ目の特徴は、独自のdata weighting手法を用いて、データセットを均一化している点です。図5は、従来のdata weighting手法と今回のdata weighting手法で重み付けをしたデータセットのサンプリングをプロットした図です。従来の手法では、海洋域のサンプリングが乏しいという元のデータの特徴をそのまま残して内部構造を推定していました。しかし、本手法では、海洋域をサンプリングする貴重なデータを強調することによって全領域に均一のサンプリングを与え、解像度を均一化しています。 予備的解析の結果 以上の手法が地震波速度不均質構造のscale lengthの推定に有効であることは、予備的な解析結果からも示されています。図6は、従来のdata weighting手法と本手法を用いてそれぞれ推定されたモデルの解像度を比較した図です。従来の手法を用いても、解像度の悪い海洋域の赤青のパターンの回復はできています。正確な理論波形計算を用いた波形インバージョンを行い解像度を改善した効果が表れていると考えられます。しかし、振幅については、解像度の低い海洋域と解像度の高い陸域との間で大きな違いが生じています。これがscale lengthの推定のartifactとなると考えられます。一方、今回の手法を用いれば、海洋域でも陸域でも同様の解像度が与えられています。 この効果は、実際に得られたモデルにも現れています(図7)。従来の手法で得られたモデルは、比較的解像度の良い下降流域においては、比較的短い水平方向のscale lengthの不均質構造を持っているのに対して、解像度の悪い海洋域に関してはそのような構造がはっきり見えませんでした。しかし今回の手法を使うと、海洋域にも水平方向の比較的短いscale lengthの不均質構造が存在し、下降流域のscale lengthと同等であることが見てとれます。

まとめ 以上をまとめると、地震波速度不均質構造のscale lengthを議論するには、海洋域の解像度の改善や解像度の均一化が重要であり、今回開発した波形インバージョン手法はそれに有効であると思います。まだ予備的ではありますが、CMBではscale lengthの長い上昇流が、中部マントルでは短い上昇流が存在し、CMBと中部マントルの上昇域には水平方向のscale lengthの明確な相違があることが示唆される、という解析結果が出ています。 質疑応答 −偏っているデータを均一化するために、疎らにしかないデータを強調して、たくさんあるデータは抑える。それによって解像度が良くなる、という理屈が分からないのですが。 竹内:解像度は、独立な情報がどれだけあるかを表す指標です。データを適切にweightingし、データの持つ情報の独立性を高めることにより解像度が改善する方向に働きます。 − 独立性とは、どういうことですか。 竹内:同じパスのデータが何個あっても解像度は改善しません。ちがう領域をサンプルするとか、同じ領域を別の方位からサンプルすることにより、独立する情報が生まれ、解像度が上がります。 − CMB近傍では長波長(scale lengthが大きい)構造が卓越しているというのは、これまでの body waveなどの計測からいわれていた、CMB近傍には短波長(scale lengthが短い)構造がたくさんあるという結果と相反するような気がするのですが。 竹内:比較的長波長の不均質構造を制約するグローバルトモグラフィーでは長波長構造が卓越しているように見えていて、一方、アレイ解析では細かい構造の不均質構造が見えているというのが現状です。CMB近傍では、長波長構造と短波長構造の両方が大きく、その間の中波長構造はあまり大きくないというのが一つの考え方としてあると思います。 |

| 「GPS津波計測システム」開発の経緯・現状と今後の展開

東京大学地震研究所 加藤照之・日立造船株式会社技術研究所 寺田幸博・ 港湾空港技術研究所 永井紀彦・人と防災未来センター 越村俊一 |

|

第34回 日本産業技術大賞 審査委員会特別賞 第6回 日本土木技術大賞 最優秀賞 「GPS津波計測システム」が第34回日本産業技術大賞・審査委員会特別賞と第6回日本土木技術大賞・最優秀賞を受賞しました。今日は、二つの受賞のご報告ということでお話を致します。GPS津波計測システムについては何度も談話会で紹介していますので、あまり詳しい話はせずに、余談のようなものをいくつか入れたいと思っています。 日本産業技術大賞と日本土木技術大賞 「日本産業技術大賞」という賞は、実は私も聞いたことがなかったのですが、今年で第34回ということで、かなり歴史があります。読んで字のごとく、日本の産業の発展に大きく寄与した技術の開発に対して与えられる賞です。主催は日本工業新聞社で、内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞、そして審査委員会特別賞があります。過去の受賞例を見ると、これがものすごい。例えば、H-?ロケットの開発(第17回、1988年)、瀬戸大橋の建設技術開発(第18回、1989年)、深海潜水調査船「しんかい6500」のシステムの開発(第19回、1990年)と続き、最近ではICカード出改札システム(Suica)の開発(第31回、2002年)、地球シミュレータ(第32回、2003年)が内閣総理大臣賞を受賞しています。文部科学大臣賞や特別賞を受賞した技術には、青函トンネル(第18回、1989年)や大型光学赤外線望遠鏡「すばる」などがあります。このように、非常に大きな、誰が見てもこれはすごいと思う技術に与えられる、大変素晴らしい賞です。 そして2005年の第34回日本産業技術大賞は、新材料リサイクル技術によるPETボトルリサイクル手法の開発が内閣総理大臣賞を、次世代大型計算機センターのモデルとなる理研スーパー・コンバインド・クラスタが文部科学大臣賞を受賞しました。そして、審査委員会特別賞を受賞したのが、閉鎖式燃料電池を搭載した深海巡航探査機「うらしま」の開発と、GPS津波計測システムの開発です。 ほかと比べて開発費が2桁ほど小さいと思われるGPS津波計測システムが、なぜこのような大きな賞を受賞できたのか。審査員の方々の話を聞くと、目新しい技術であることが1点。また、2004年12月に発生したスマトラ沖の地震も大きく効いています。そして、防災に関する技術開発はこれまでに受賞例がありませんが、防災も産業になり得ることを初めて示したことが、受賞の大きな理由になったと聞いています。 「日本土木技術大賞」は、国土技術研究センターと沿岸技術研究センターの主催により、建設産業における優れた新技術の開発に対して与えられる賞です。GPS津波計測システムは、第6回(2004年)の最優秀賞を受賞しました。 GPS津波計測システムとは

私は、以前からGPSを用いた津波計測のアイデアを持っていたのですが、自分でブイをつくることはできないため、そのままになっていました。幸いなことに、日立造船から声をかけていただき、1996年から共同開発を始めました。そのあと、とてもラッキーなことが続きます。一つは、科研費が順調についたことです。津波防災への期待が高く、この仕事の意義を理解していただけたということかもしれません。もう一つは、観測実験をしている間に、GPS津波計測システムの有効性を確認する機会に次々と恵まれたことです。 1997年に相模湾で基礎機能実験を行ったあと、2001年に大船渡沖にブイを設置しました。2002年にはペルー沖地震、2003年には十勝沖地震が発生しました。そして室戸岬沖で実験を開始した2004年には、東海道沖地震が発生しました。GPS津波計は、これらの三つの地震で発生した十数cmの津波をとらえることに成功し、このシステムの有効性が確かめられたのです。もし、2mや3mといった巨大な津波が発生したら、実験中のシステムでは役に立ちません。十数cmというのは、システムの有効性と精度を実証するのにちょうど良かったといえます。 相模湾における実験

1997年の油壺における基礎実験を経て、1999年3月には相模湾で基礎機能実験を行いました。私たちは海面の高さの変化を計りたいのですが、ブイは揺れます。そこが、GPS津波計測の難しい点です。揺れをコンピュータで補正する方法もありますが、大変です。そこで私たちが考えたのが、スパー(Spur)型ブイを用いた2ブイ方式です(図3)。スパーとは、釣りで使う“浮き”のような形状のことです。スパー型ブイは縦に長く、海中部分が6?7mあります。重心を下にすることで安定して横に揺れないようになっているのです。 GPSアンテナを付けたスパー型のセンサーブイを置き、そのわきに普通の形状をしたサポートブイを置きます。サポートブイには無線などの機器を搭載し、センサーブイとアンテナケーブルでつなぐというシステムです。しかし、装置がとても複雑なため長期間海の上に置いておくことはできず、この方式は不採用になりました。 大船渡沖における実験 次につくったブイが図4で、2001年1月から2004年1月まで大船渡沖に設置しました。陸から2kmくらいの近いところです。このシステムの当初の目的は、GPS津波計をなるべく沖に置いて津波の到達をできるだけ早く検出しようということでしたが、まずは近いところから始めました。ブイの直径は2.8m、全高8.2m、重量は12トンで、最初につくったブイと比べてかなり大きくなっています。 ブイは1個で、ブイを安定させるために3点係留にしました。3点係留は、ブイがフラフラと動き回らないという利点がありますが、海底の面積が広く必要です。海面の変動を精度良くとらえるためには、ブイをなるべくフリーに上下させて海面変動と追随させないといけないので、ブイとアンカーを結ぶワイヤーロープをゆるやかに張っておかなければなりません。水深が浅いところでは可能ですが、深いところや海底が傾斜しているところでは設置しづらいという問題もあります。結局この方式も不採用で、最終的には初めに考えた単一のブイで1点係留に戻ってしまいました。 大船渡沖で実験を行っていた2003年9月26日、十勝沖地震が発生しました。そのときの津波の記録が図5です。上がGPS津波計、下が大船渡検潮所の記録で、ほとんど同じです。よく見ると、GPS津波計の記録では、検潮所よりも津波がわずかに早く到達していることが分かります。しかし、設置場所が陸から2kmと近いため、GPS津波計が津波を検出してから陸に到達するまで数分しかありません。これでは防災上はまだまだ役に立たないかもしれませんが、GPS津波計で津波を観測できることが確認されました。 津波を検出する上で注意しなければならないのは、当然のことながら、海の波はいつも振動しているということです。しかし津波は、その振幅の周期が波浪と比べて非常に長いため、フィルターをかければすぐに津波を検出することができます。 室戸岬沖における実験 2004年4月からは、室戸岬沖で実験を開始しました。GPS津波計のデータを防災に役立てるためには、最低でも陸から10kmは離さなければならないと考え、GPS津波計を13km沖合に設置して実用化の検証を行いました。10km沖合であれば、陸に到達する10分前に津波を検出し、警報を出すことができます。室戸岬沖は遠浅で、10km沖合といっても水深は100mくらいと、GPS津波計の設置にとって都合が良い場所です。そのほか、2?3cmという測位精度、ブイの耐久性や安定運用、データ伝送の信頼性、津波防災システムへの貢献などの検証を目指し、現在も実験を継続しています。 図6は、室戸沖に設置した新しいGPS津波計です。形は大船渡沖に設置したブイと似ていますが、さらに一回り大きくなっています。直径3.4メートル、高さ16m、重量16トンです。1点係留で、海底に沈めた鋼鉄製アンカーは150トンです。津波は、いつも発生しているわけではありません。普段でも役に立つように、水温や風向、風速、気圧など、いろいろな気象・海洋のセンサーを載せています。 2004年9月6日に東海道沖地震が発生し、GPS津波計が津波をとらえました(図7)。GPS津波計の観測データは、インターネットを通じて世界中にリアルタイムで発信しているので、だれでも、どこからでも見ることができます。私は、このときのGPS津波計のデータを深夜、自宅で見ました。ここで示した図はスケールの取り方に問題があり変化が小さいのですが、リアルタイム画像を見ていると、海面が動き始めることが分かりました。 このときに取られたGPS津波計のデータは、シミュレーションともよく合っています(図8)。いままで津波の検出には検潮記録が使われていました。しかし検潮記録は、理論計算などに合わせるには都合が悪い。GPS津波計のデータは、学術的にも役に立つと期待しています。

今後の課題 ひとまず実験はOKですが、実用化に向けての今後の課題は、まだまだ残っています。 津波の予測を行うには、シミュレーションが重要です。津波計の監視データをシミュレーションとどう組みあわせ、津波予測をいかに高精度化していくかが実用化の鍵になると思います。また、10?50km沖合でのGPS津波計の実用化も必要です。そして、インターネットを活用し、“いつでも、どこでも”津波を監視ができるようにしなければなりません。現在は、全国港湾海洋波浪情報網ナウファス(http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/)において、室戸沖のGPS津波計の観測データをリアルタイムで公開しています。 GPS津波計には、水温や風向、風速、気圧などの各種センサーも搭載しています。津波だけでなく、波浪、高潮、潮汐の観測も可能な「海洋総合観測ステーション」としての活用も求められます。GPS津波計測システムの共同研究機関でありナウファスを運営している港湾空港技術研究所は、現在55ヶ所ある波浪観測点にGPS津波計を設置し、全国展開することを計画しています。 なぜ受賞か? 最後に、GPS津波計測システムがなぜ二つの賞を受賞できたかについて、考えてみたいと思います。 第一に、地震研という場が非常に重要だったと思います。地震研にいる人たちは皆、GPSをブイに載せれば津波が見えるのは当然だと考えるでしょう。しかし、地震研を一歩出ると、GPSの世界と津波の世界とはまったく接点がない。GPSをやっている人は津波のことなんて考えていないし、津波のことをやっている人はGPSのことなんか考えたことがない。地震研が異分野の出会いの場となったことが、受賞に結びついたのだと思います。 第二に、アイデアは持っていても研究者だけでは実行できなかったことを、企業のサポートによって実行できたことが大きい。産学連携は今では当たり前のようになっていますが、GPS津波計の開発を始めたころはまだ少なく、個人的なつながりで協力し合っている程度でした。今は、アイデアさえあれば、産学連携によって実行できる可能性があるのです。 第三に、GPS津波計測が防災に直結する技術であったことが挙げられます。防災に直結する技術はほかにもいろいろありますが、まさにこれだ、ととらえた人が多かったようです。 第四に、マスコミに受けた、ということがあります。GPSというモダンな技術を使い、目に見えて分かりやすい。多くのメディアで取り上げてもらいました。 そして最後は、運です。これはもう自分ではどうしようもない。「運も実力のうち」とも言いますから。 皆さんは、研究のアイデアをいろいろお持ちかと思います。こんな研究が受賞するなら自分の研究は絶対に受賞できる、と思われた方も多いでしょう。将来ぜひ、たくさんの賞をとっていただきたいと思います。 |

→このページのトップへ →ニュースレター一覧のページへ →地震研究所トップページへ