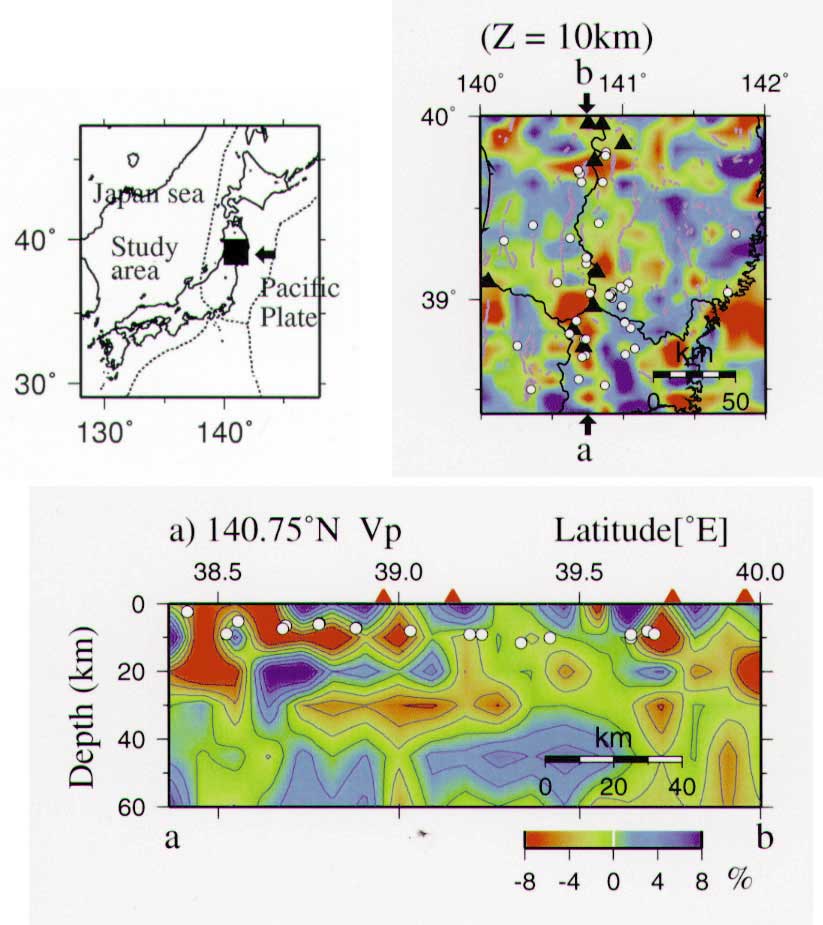

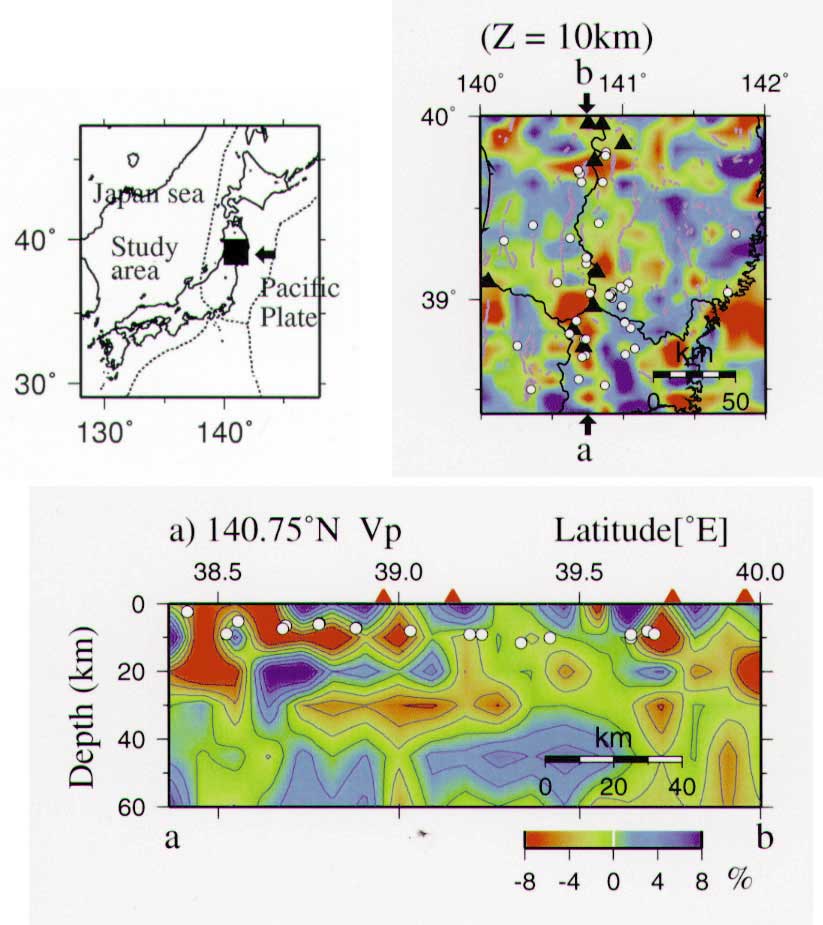

図1.東北脊梁山地の稠密地震観測によるトモグラフィの結果.(a) 調査地域図.(2)水平断面図(深さ10km).(c)垂直断面図 ((b)のa-b).

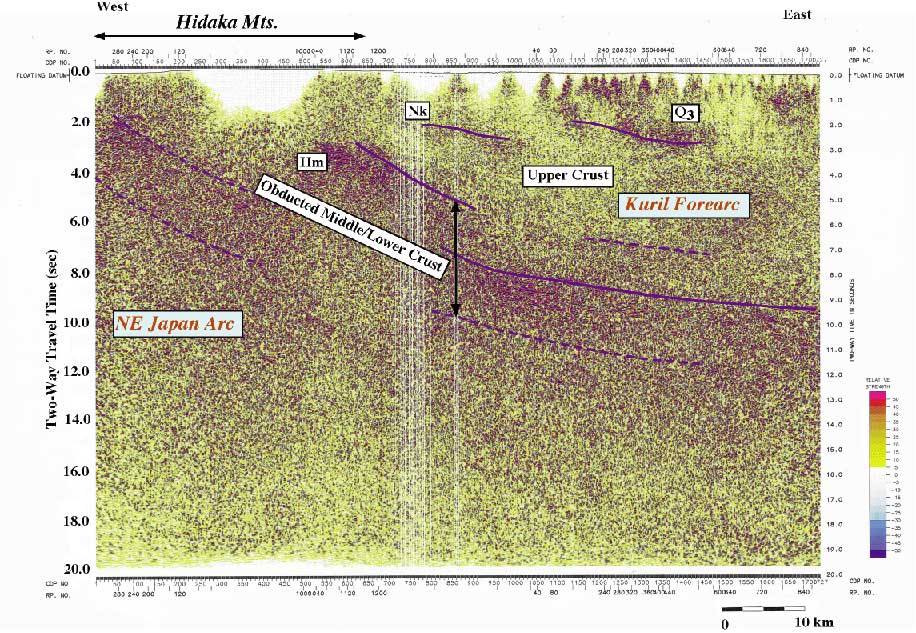

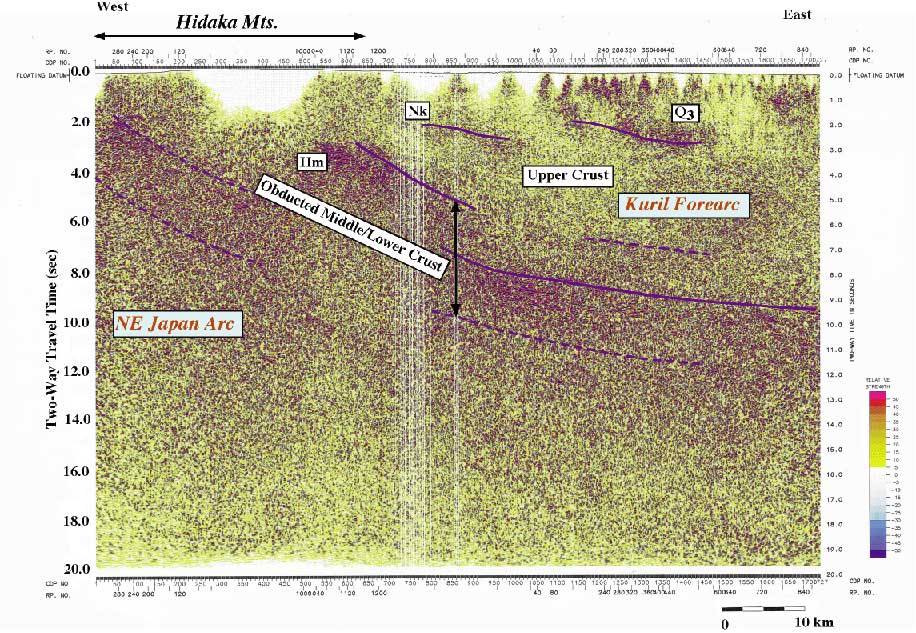

図2.北海道日高衝突帯で行われた反射法地震探査結果.マイグレーション処理を行っている.

このような共同研究の実績を踏まえ,1997年からは,地殻内の様々なスケールの不均質構造を多面的な観測・実験から解明し,地殻活動発生のメカニズムを不均質構造との関連性から明らかにする新しいプロジェクト,“島弧地殻の変形過程”を発足させた.このプロジェクトは,これまでに行われてきた屈折法地震探査,稠密自然地震観測の他に反射法地震探査を加え,これらを密接に連携させ,上述の目的に迫るものである.

1997−1998年の実験・観測は,東北日本で実施された.この探査により,日本海溝から東北日本弧を経て日本海にいたる詳細な地殻構造断面が明らかになるとともに,東北脊梁山地下に発達している深部断層系のイメージングに成功した(ハイライト研究5-1参照).一方,自然時震観測においては,衛星通信を用いた地震観測テレメタリングシステムによる大規模な合同地震観測を東北奥羽山地で全国の研究者と共同で実施した. 50個所の臨時テレメータ観測点において約2年間の臨時観測を行った.このような大規模な合同観測は,衛星通信システムを用いて初めて可能となった.内陸地震の発生機構を理解するために,高精度の震源分布,トモグラフィー法による地殻のイメージングなどの研究が行われた.図1には,トモグラフィーの結果を示した.この図から,脊梁山地(第4紀火山列)にそった低速度体の存在が確認される.また,対象領域の東側(即ち北上山地)は,総じて高速度域であり,屈折法地震探査の結果と調和的である.

1999-2000年には,北海道日高地域を中心とした観測・実験を実施した.この地域は,千島前弧と東北日本弧の衝突が進行している興味深い地域である.全長227kmの屈折法探査によれば,千島弧側には,西上がりの幾つかの広角反射面が存在している.一方,日高山脈の西側の構造は極めて複雑で,低速度帯の存在が指摘されている.また,日高山脈東側で行われた反射法地震探査では,東傾斜の反射面が明瞭な形でイメージングされた(図2).この反射面は,西に向かって衝上する千島弧の地殻内反射面であると考えられる.

図1.東北脊梁山地の稠密地震観測によるトモグラフィの結果.(a) 調査地域図.(2)水平断面図(深さ10km).(c)垂直断面図 ((b)のa-b).

図2.北海道日高衝突帯で行われた反射法地震探査結果.マイグレーション処理を行っている.