8.研究部門,センター紹介

8-1.地球流動破壊部門

本部門では,地震・火山に関連した現象を,地球内部の流動・破壊現象としてとらえる視点に立って,観測,実験,および理論的研究をおこなっている.最近の主な研究を紹介する.

固体液体集合体の力学的性質

岩石の流動・破壊現象には水やメルトなど流体の存在が大きな影響を与えている.地球の流動や地震の発生における流体の役割を解明し,また,地震波を用いて地球内部の流体を検出するための基礎として,固体-液体集合体の力学的的性質を理論的考察と室内実験により研究している.本物の岩石を用いる溶融実験は千度C以上の高温を必要とする非常に難しい実験であるが,本研究ではマントルの岩石に良く似た性質を持つ有機物のアナログ物質を用いることで実験を簡単化することに成功し,他の実験グループに負けない精度の良い実験を行なっている.

揮発性元素による惑星物質科学

揮発性元素のひとつである希ガスは, 化学的に不活性なため物理的プロセスを探求するのに有用なトレーサーである.

地球および地球外物質中の希ガス濃度・同位体組成を調べることにより, マグマ活動における物質移動や熱史に関する制約,地表における浸食レートの推定,

小惑星や火星上での火成活動史や地球外物質の起源の解明, などの研究を進めている.また,K-Ar年代やPu-Xe年代を通して火山活動や惑星形成に関する年代学的研究も行っている.

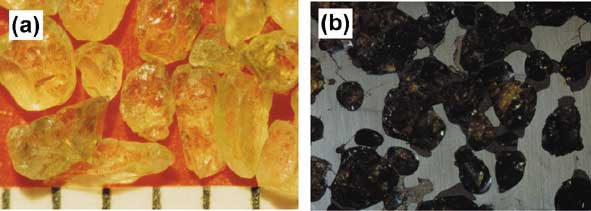

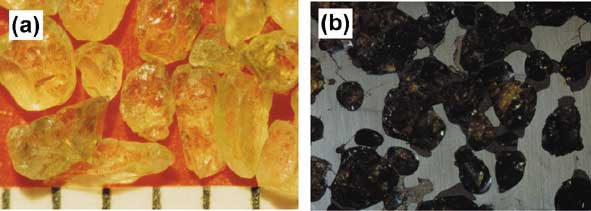

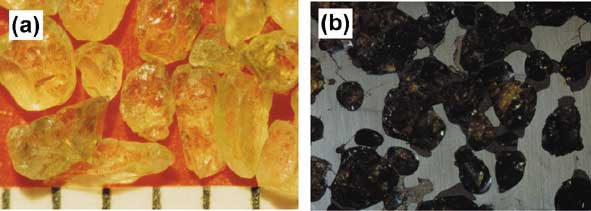

図1.希ガス分析試料の例. (a) マントル起源希ガスを含むかんらん石試料.写真横幅は約

6mm. (b) 石鉄隕石(かんらん石とそれを取り囲む鉄ニッケル合金から成る).

写真横幅は約 3 cm.

大規模活断層系の地震評価手法の確立

糸魚川−静岡構造線活断層系など,複数の断層から構成される大規模な横ずれ断層系からは,M8級の内陸地震の発生が懸念されている.1999年にトルコで発生したM7.4イズミット地震,M7.1デュズジェ地震は,北アナトリア断層系の活動によるものであるが,一度に長大な区間が活動せずに,時間をおいて連鎖的に活動した.当部門では,横ずれ断層系の大地震の繰り返し発生挙動を解明するために,北アナトリア断層系でトレンチ掘削調査を行い,過去の地震発生パターンと1999年の地震発生パターンとの類似や相違を調査している.

大地震の繰り返し発生

活断層から発生した過去の地震規模を知るためには,地震の際のずれの量を検出する必要がある.当部門では,地層抜取装置と考古学的掘削手法を組み合わせることによって,地層に記録された過去の地震のずれの量を3次元的に検出する手法を開発している.そのケーススタディサイトとして丹那断層(静岡県函南町田代地区)を選び,841年および1930年北伊豆地震の地震一回分の横ずれ量をそれぞれ復元した.また,活断層から将来発生する地震規模の予測のために,活断層の長さとそこで起こった歴史地震の規模を比較した.

地表地震断層問題

直下地震の脅威の一つに,地表地震断層の形成に伴う大変形がある.地震断層の発生や変形を予測するため,断層形成過程の数値シミュレーションの開発を試みている.

モデル実験によって明らかにされた形成過程のメカニズムに基づき,地表構造の不確定性や断層のばらつきを考慮した確率有限要素法を構築中である.

断層進展問題

断層進展挙動の支配メカニズム解明を目指して,物質内部での応力場を非接触・非破壊で計測する手法を開発中である.この手法を用いてモデル実験を行い,断層において不安定かつ三次元的に成長する破壊過程を解析する.現在までに実験装置の基本部分の開発を終え,計測データから応力場を得るための解析手法を開発中である.

群発地震および余震活動予測評価手法の開発

大規模なマグマ活動や大地震によって周辺の応力場が変化し,地震活動がそれに伴って変化する.顕著な群発地震活動や余震活動などがその例である.したがって,事象発生後の応力場の変化を即座に計算することにより,今後の地震活動度の変化を予測することが可能である.当部門では,1999年トルコイズミット・デュズジェ地震,2000年伊豆諸島群発地震,2000年鳥取県西部地震等において,事象発生後1〜3日中に応力場の変動を計算し,その後の地震活動予測を試験的に行った.現在,これらのケーススタディを通じて評価手法の妥当性や有用性を検討している.

図2.2000年伊豆諸島群発地震活動期間中に深部のダイク貫入により横ずれ断層に加わった剪断応力速度(深度4kmでの計算値).約2ヶ月間の地震は応力速度の大きな地域に分布する.この地域の通常の応力速度は約0.1bar/年と推定され,活動期間内に地震発生域には数百〜数千倍もの応力が加わっていたことがわかる.地震活動度もこれに比例して増加し,通常の数百〜数千倍になった.

地震・火山活動予測と変動検出

地震および火山活動の経過を力学的な視点や確率過程としての視点から分析し,2000年伊豆諸島の地震の活動予測や鳥取県西部地震の余震頻度の予測を試みるなど,活動を予測する方法について検討している.また,必要に応じて時間差実体視法を利用した地殻変動検出にも努め,2000年有珠山噴火では,西側山麓における顕著な隆起をいち早く明らかにした.

プレート衝突帯におけるひずみ蓄積過程のモデル化

プレート運動によって,プレート境界ではひずみが年々蓄積していく.食い違い理論を用いて,衝突境界でのひずみ蓄積を始めて定式化した.東西からのプレート衝突による本州中央部での変形を理論的に求めた結果,GPS観測結果を良く説明することがわかった.

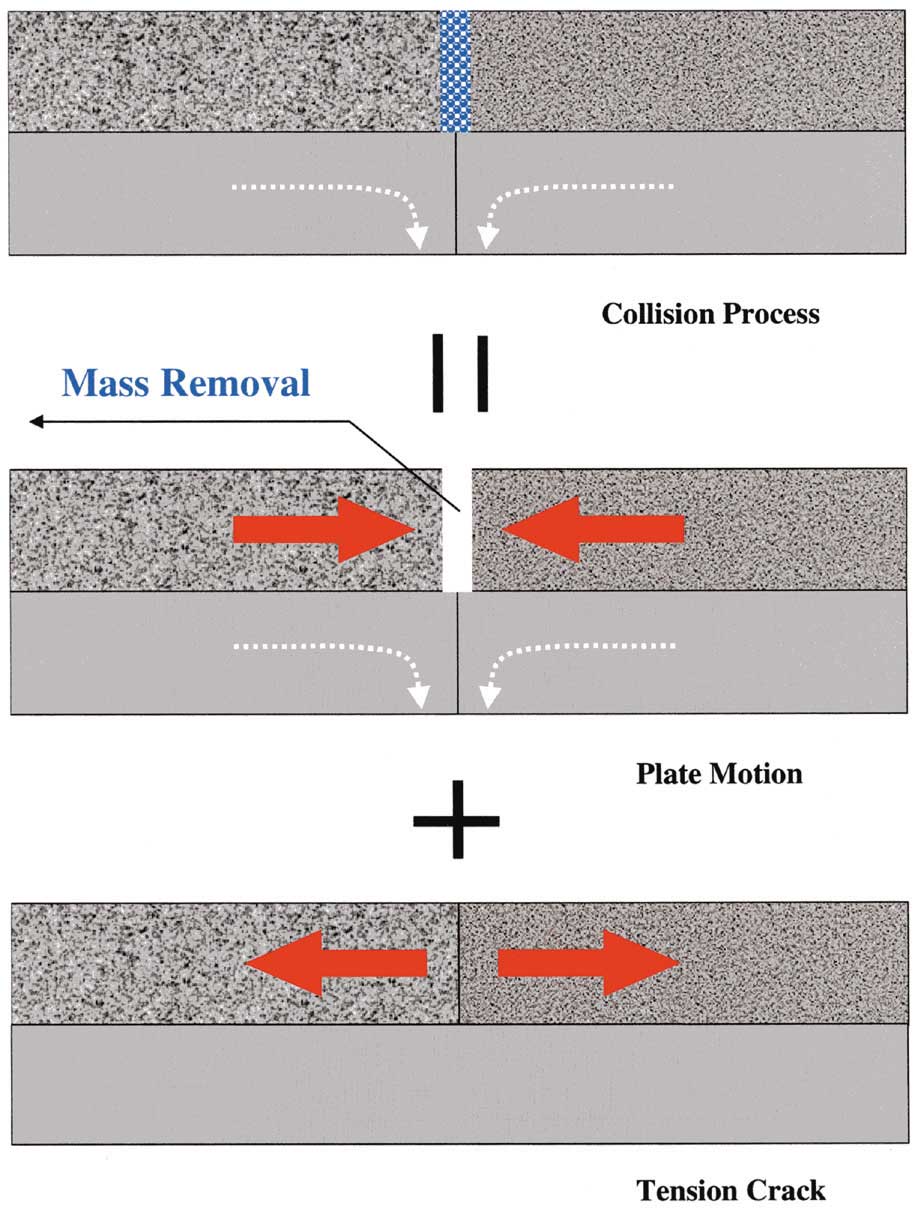

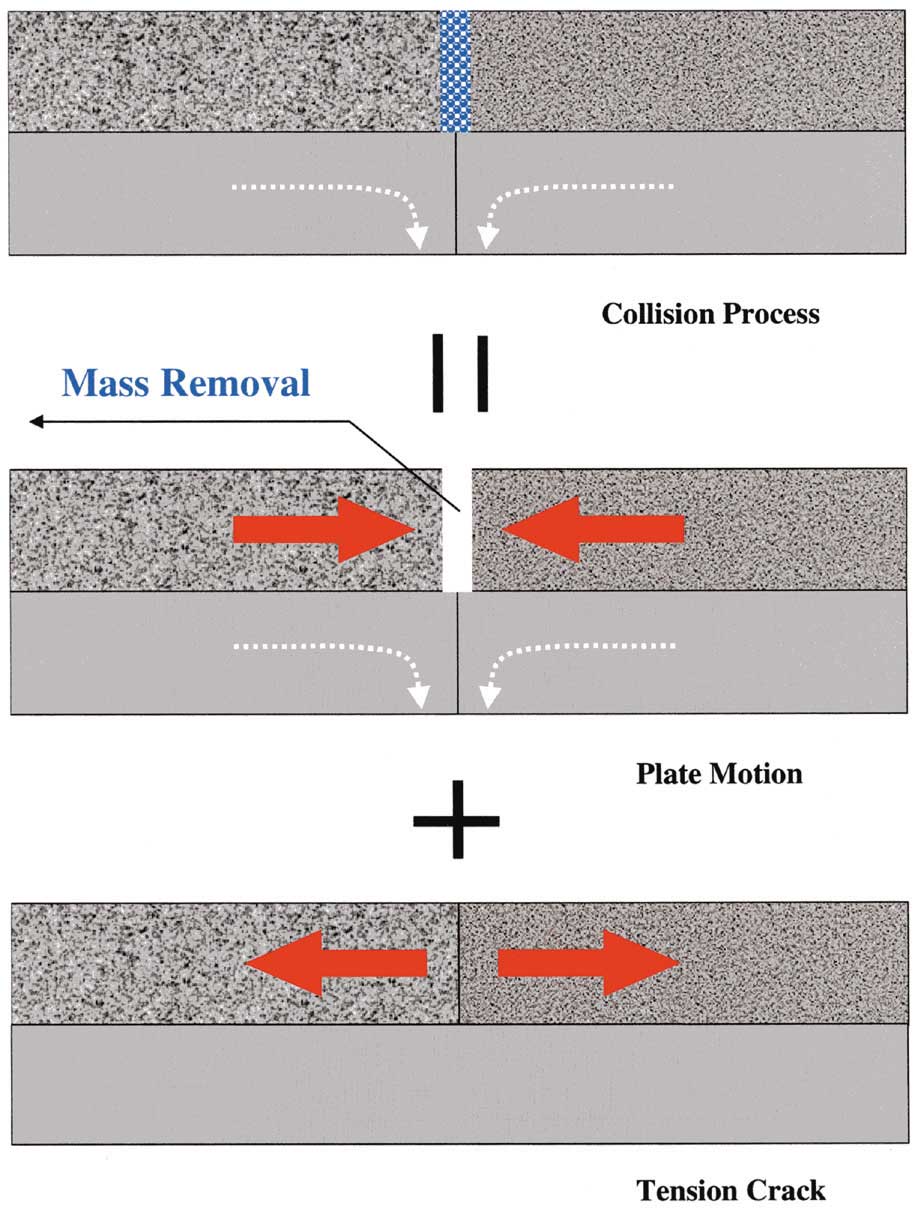

図3 プレート衝突帯におけるひずみ蓄積の重ね合わせモデル.中段のプレートの剛体運動を維持するには,物質除去が必要であり,除去された物質は,下段の割れ目破壊に充填される.

地殻変動モニタ

地殻変動モニタは,時々刻々と変化する列島各地域のひずみと応力を調べるものである.常時計測されるGPSデータを利用して地域の平均的なひずみを計算するとともに,新しい逆解析手法を適用して応力の分布を推定する.モニタが提供するひずみと応力のデータを基に,より信頼度の高い列島の物理モデルを構築し,地殻変動や地震発生のシミュレーションに利用する予定である.

高分解能都市強震動シミュレータ

都市の防災や危機管理を立案するためには,強震動を高い分解能で予測する技術が必須である.階層型解析理論に基づき,高い時空間分解能を持つ新しい強震動シミュレータを開発中である.これは,断層破壊から個々の地点での揺れという一連の地震過程を計算するもので,最新の数値解析手法を適用し,高精度化を図っている.横浜市を対象としたシミュレーションでは観測データの良好な再現に成功している.

目次へ 次へ