近年,地球活動の認識があらたまりつつある.すなわち,地球のさまざまな活動は局所的に閉じたものではなく,地球内部と大気・海洋さらには地球外天体までもが密接に相互作用を及ぼしあっていることが明らかになってきた.全地球規模のマントル対流が,日本列島の地震や火山の活動を引き起こし,地球環境変動にも影響を与える.このような新しい地球認識の潮流に対応し,地球上に起こる自然現象を真に理解するためには,一地域・一分野にとらわれない,地球全体を見渡す観測研究が必須であることは,多くの研究者の意見の一致するところである.そして,地球全体を見回したとき,地球表面の70%を覆う海洋底は大陸地殻の複雑さにじゃまされずに地球内部を覗くための窓ととらえることができる.しかしながら,同時に海洋地域は陸域に比べるとあらゆる地球観測にとっての観測空白域になっており,特に最大の面積を占める太平洋の観測空白域の存在が新しい地球観の創造に最大の障害となっていることがわかる.日本は太平洋を取り囲む環太平洋地域に位置し,太平洋広域観測の前線基地としてネットワークの拠点となり,海半球観測を行うための絶好の場所にある.このような観点から平成8年度に5ヵ年計画で「海半球ネットワーク」プロジェクトがスタートした.当センターは,本学大学院理学系研究科および海洋研究所の協力を得て,太平洋を中心とする地域(海半球)に地球規模の地球物理観測網を構築・維持し,そのデータを国際的に交換することにより,地震・火山・地磁気などさまざまな地学現象の根源であるマントルとコアの運動とその原動力を解明するため,関連観測研究の中心拠点として設置された.

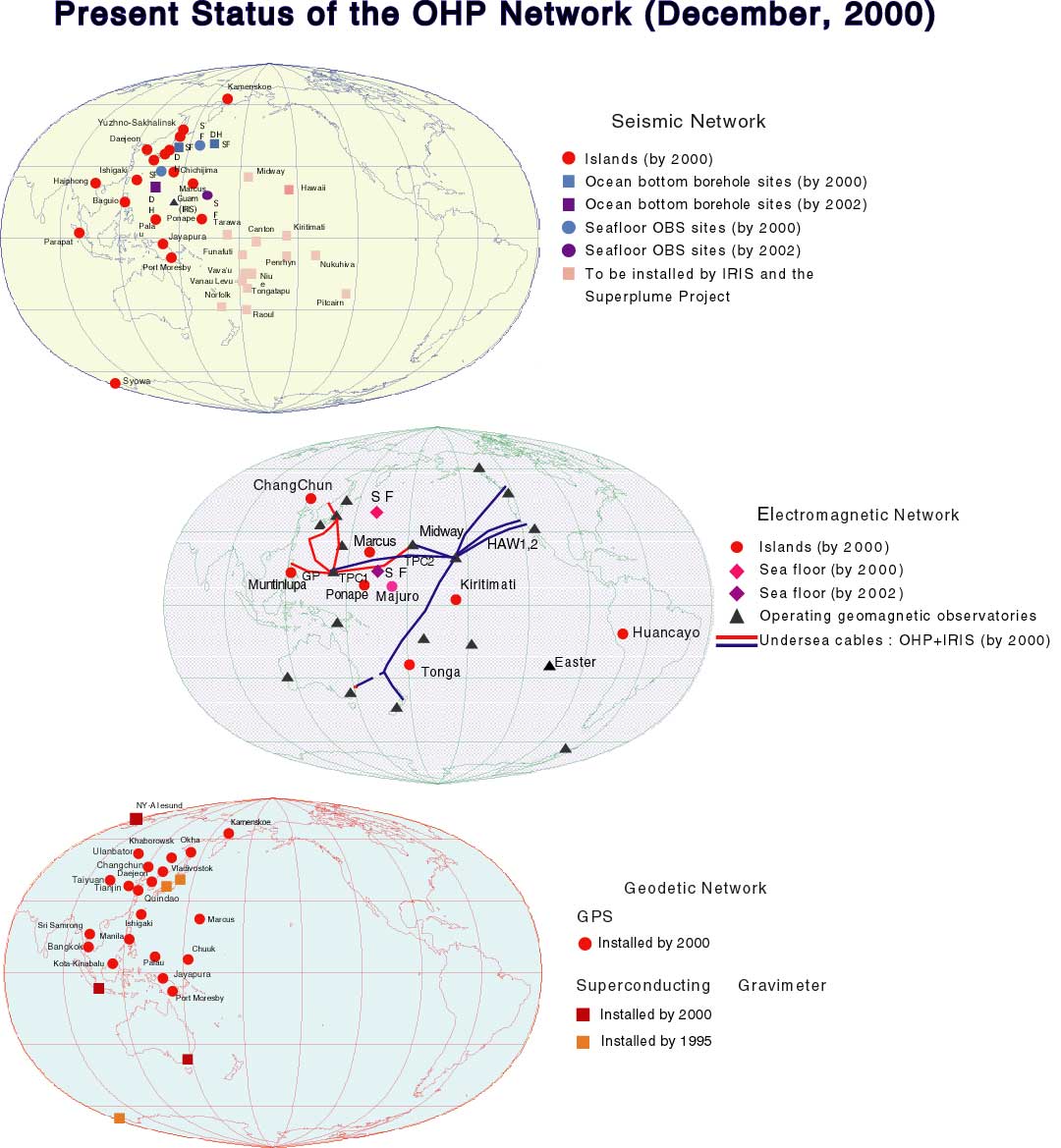

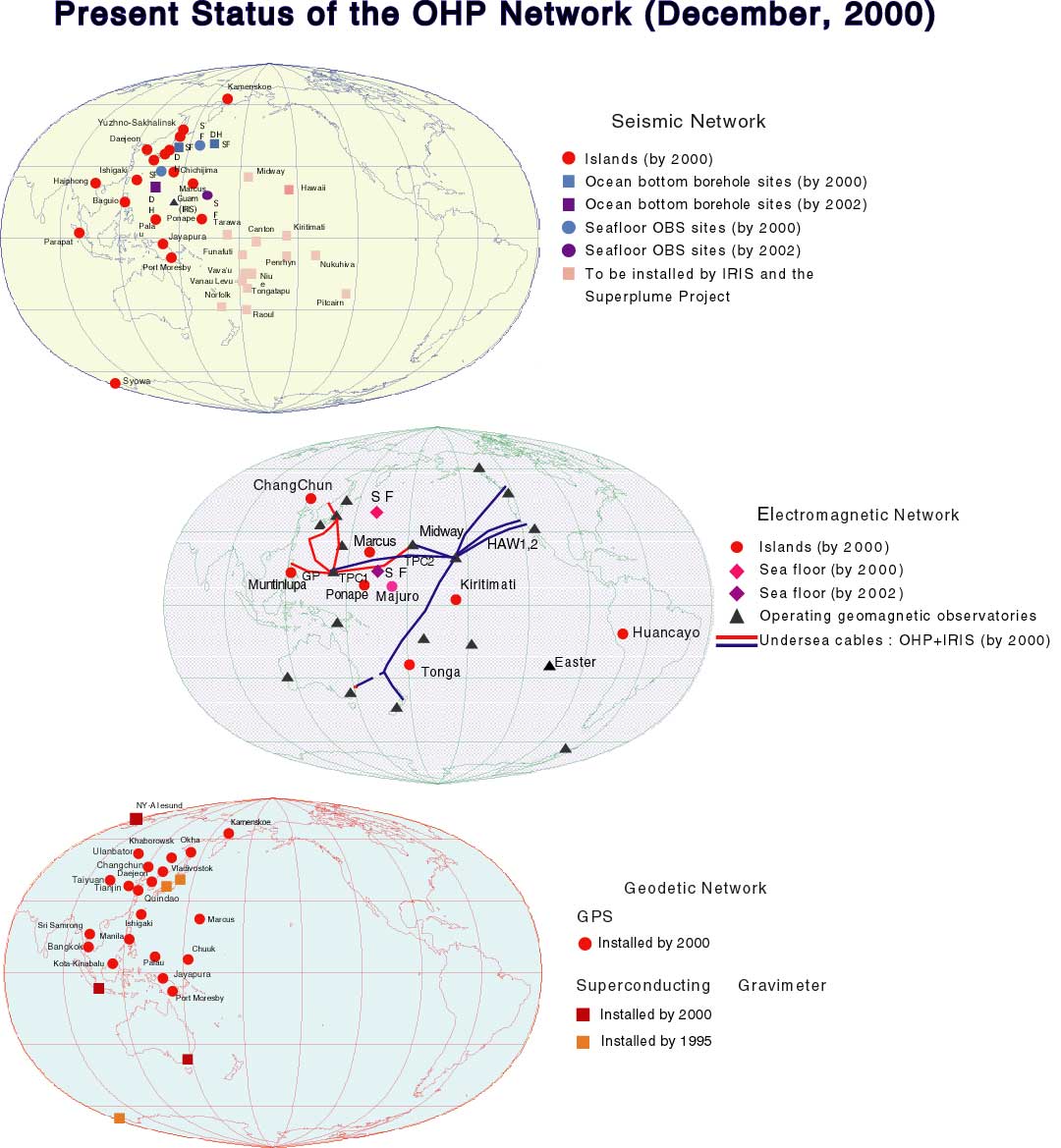

センターには大きく分けて4つの役割がある.まず,海半球ネットワークの地球観測を構築して観測を実行する役割がある.長期的な観測ネットワークは,地震観測・測地観測(重力・GPSなど)・電磁気観測という3本柱で構成される.海半球観測の多くは太平洋に点々と存在する海洋島において行うが,それぞれの観測点の設置・整備や観測の維持は全国の研究者との協力によってなされる.さらに長期的な観測に加えて,必要に応じて陸域や海域において機動的なアレー観測等を実施する.第二に,さまざまな地球観測をこれまでにない精度・感度で行うために,従来の装置を使用するだけでなく,独自の観測装置や周辺機器の開発を行う役割がある.特に「海半球」のネットワークには海底における長期観測は不可欠の要素であり,長期型海底地震計・電磁力計や長期型海底孔内地震計など,これまでにない性能の装置を開発する必要がある.次に,観測データの解析を行い地球内部の構造やダイナミクスの研究を行う.さまざまな観測データを総合的に用いることにより,地球活動の真の解明を目指す.最後にデータセンターとしての役割をあげることができる.観測データが内外のできるだけ多くの研究者に利用されるべく円滑なデータ流通をはかるとともに,国際的なデータ交換の窓口となり国際貢献を果たす必要がある.

表1 OHP地震観測点リスト (2000年3月現在) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Baguio | Philippines | BAG | 16.4 | 120.6 | VBB,24-bit | 1998/3- | |

| Inuyama | Japan | INU | 35.3 | 137.0 | VBB,24-bit | GEOSCOPE/OHP | 1998- |

| Ishigaki | Japan | ISG | 24.4 | 124.2 | VBB,24-bit | 1995/3- | |

| Jayapura | Indonesia | JAY | -2.5 | 140.7 | VBB,24-bit | 1997/12- | |

| Kamenskoe | Russia | KMS | 62.5 | 166.2 | VBB,24-bit | 1995/9-1996/2 | |

| Minamitorishima | Japan | MCSJ | 24.3 | 154.0 | BB,16-bit | JMA/OHP | 1996/12- |

| Chichijima | Japan | OGS | 27.1 | 142.2 | VBB,24-bit | 1992/7- | |

| Palau | Palau | PALU | 7.3 | 134.5 | VBB,24-bit | 1996/4-1997/5 | |

| Ponpei | Micronesia | PATS | 6.8 | 158.3 | VBB,24-bit | 1995/6- | |

| Pohan | Korea | PHN | 36.0 | 129.4 | VBB,22-bit | 1991/3-1996/8 | |

| Port Moresby | Papua New Guinea | PMG | -9.4 | 147.1 | VBB,24-bit | IRIS/OHP | 1993/9- |

| Parapat | Indonesia | PSI | 2.7 | 98.9 | VBB,24-bit | 1993/3- | |

| Syowa Station | Antarctica | SYO | -69.0 | 39.6 | VBB,24-bit | 1990/1- | |

| Tagaytai | Philippines | TGY | 14.1 | 120.9 | VBB,24-bit | 1992/2-1995/5 | |

| Taejon | Korea | TJN | 36.4 | 127.4 | VBB,22-bit | Event only | 1997/12- |

| Tsukuba | Japan | TSK | 36.2 | 140.1 | VBB,22-bit | 1989/10- | |

表2 西太平洋GPS観測網 |

||||

|

|

|

|

|

|

| Ishigaki | Japan | 24.4 | 124.2 | 1995/11- |

| Taejeon | Korea | 36.4 | 127.4 | 1995/4- |

| Marcus | Japan | 24.3 | 154.0 | 1995/7- |

| Manila | Philippines | 14.6 | 121.0 | 1995/8- |

| Chuuk | Micronesia | 7.4 | 151.9 | 1995/11- |

| Vladivostok | Russia | 43.2 | 131.9 | 1996/2- |

| Palau | Palau | 7.3 | 134.5 | 1996/5- |

| Okha | Russia | 53.6 | 142.1 | 1995/7- |

| Yuzhno-Sakhalinsk | Russia | 47.0 | 142.2 | 1995/7- |

| Port Moresby | Papua New Guinea | -9.4 | 147.2 | 1996/4- |

| Jayapura | Indonesia | -2.5 | 140.7 | 1997/3- |

| Khabarovsk | Russia | 48.5 | 135.1 | 1997/3- |

| Kota Kinabalu | Malaysia | 6.0 | 116.1 | 1997/11- |

| Uglegorsk | Russia | 49.1 | 142.0 | 1997/4- |

| Kamenskoe | Russia | 62.5 | 166.1 | 1996/10- |

| Kluch | Russia | 56.3 | 160.9 | 1996/8- |

| Essa | Russia | 55.9 | 158.7 | 1996/8- |

| Kortberg | Russia | 56.3 | 162.7 | 1996/8- |

| Tigili | Russia | 57.8 | 158.6 | 1997/8- |

| Komandorskiye Island | Russia | 55.2 | 165.8 | 1997/8- |

| Petropavlovsk-Kamchatkiy | Russia | 53.1 | 158.6 | 1996/8- |

| Khabarovsk | Russia | 48.2 | 135.1 | 1996/4- |

|

|

|||||

| Site name | Country | Lat | Lon | Instrument | Operation |

| Syowa Base | Antarctica | -69.0 | 39.5 | SG016 | 1993/3- |

| Canberra | Australia | -35.5 | 149.0 | CT031 | 1997/1- |

| Bandung | Indonesia | -6.9 | 107.5 | SG008 | 1997/12- |

| Spitzbergen | Norway | 78.9 | 11.9 | CT031 | 1999/9- |

|

|

|||||

|

|

|

Lat, Lon |

Lat, Lon |

|

|

| Ponape | PON | 7.00, 158.33 | -0.24, -131.26 | PATS | 1997/3- |

| Kiritimati | KTM | 2.05, -157.50 | 2.66, -87.05 | NASDA | 1997/8- |

| Huancayo | HUA | -12.06, -75.20 | -1.07, -4.20 | IGP | 1997/7- |

| Changchun | CHC | 43.91, 125.30 | 33.26, -166.09 | SBC,China | 1998/7- |

| Tonga | TNG | -21.10, -175.10 | -23.40, -99.77 | MLSNR,Tonga | 1999/9- |

| Marcus | MRQ | 24.18, 153.58 | 16.12, -138.29 | JMA | planned |

| Majuro | MJR | 7.10, 171.20 | 1.87, -118.66 | - | planned |

| Biak | BAK | 1.20, -122.20 | -5.68, -166.60 | - | plaaned |

|

|

|||||

|

|

|

緯度, 経度 |

緯度, 経度 |

|

|

| グアム−二宮 | グアム | 13.6, 144.9 | 35.3, 139.3 | あり | 1991/12- |

| グアム−フィリピン | グアム | 13.6, 144.9 | 15.8, 121.6 | なし | 1993/9- |

| グアム−ミッドウエイ | グアム | 13.6, 144.9 | 28.2, -17.4 | なし | 1995/3- |

| グアム−沖縄 | 沖縄 | 26.1, 127.8 | 13.8, 143.9 | あり | 1996/3- |

| 直江津−ナホトカ | ナホトカ | 42.8, 132.8 | 37.7, 138.0 | なし | 1996/4- |

| 沖縄−二宮 | 沖縄 | 26.1, 127.8 | 35.3, 139.3 | 当面なし | 1997/2- |

| 天草−上海 | 天草 | 32.5, 130.1 | 30.2, 128.2 | 当面なし | 1998/11- |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

| JT-1 | 日本海溝・地震活発域 | 39.18 | 143.33 | 2700m | 1999/11 |

| JT-2 | 日本海溝・地震非活発域 | 38.75 | 143.35 | 2123m | 1999/11 |

| WP-1 | フィリピン海・西フィリピン海盆 | 19.30 | 135.10 | 5640m | 2001/4(掘削),7(設置) |

| WP-2 | 北西太平洋海盆 | 41.08 | 159.96 | 5548m | 2000/7 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

| NWPAC1 | 41.12 | 159.93 | 5599m | 1999/8-2000/5 |

| SRK1 | 38.75 | 143.33 | 2180m | 1999/9-1999/10 |

| NWPAC2 | 41.12 | 159.93 | 5589m | 2000/5-2000/10 |