|

|

| 地震火山災害部門 |

耐震工学

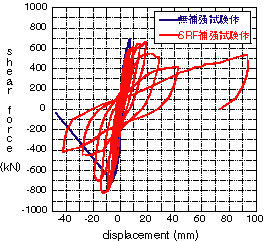

耐震工学の目的は,地震災害,特に構造物の被害,を防止または軽減することである.構造物や地盤の耐震設計,耐震補強等に応用するために,1)設計用地震動,2)地震時挙動,3)耐震性能評価,4)被災度判定,5)被害想定,等に関する理論的研究あるいは実用的研究を行っている.具体的な研究手法として,1)地震被害調査,2)地盤および構造物における強震観測,3)動的破壊実験,4)静的破壊実験(図1),5)解析・理論,等がある.

鉄筋コンクリート壁の耐震性能試験(地震研究所地下2階,2004.11)

応用地震学研究室・強震観測室

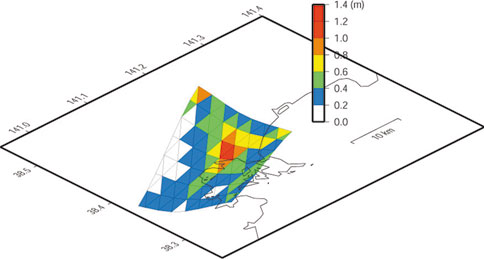

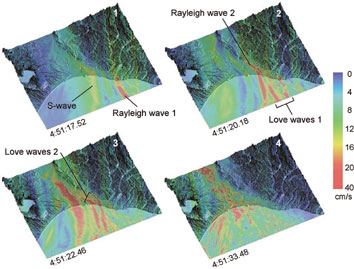

地震による揺れ(地震動)に関わる種々の課題に取り組んでいる.最近の課題は1)地震動の源となる震源断層のモデル化(宮城県北部地震の震源過程).2)地震動に影響を与える地殻や堆積層の構造解析(物理探査データのトモグラフィー解析).3)1,2の結果に対する地震動のシミュレーション(十勝沖地震の長周期地震動の計算).4)強震計網による地震動モニタや大地震時の機動強震観測(関東平野内の複雑な表面波伝播の発見).

宮城県北部地震の曲がった断層面上のすべり分布

十勝沖地震・長周期地震動のシミュレーション.

強震動地震学

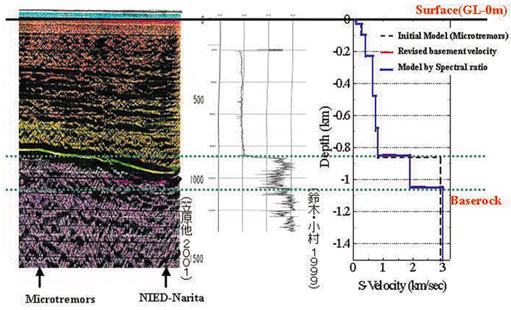

地震防災・減災のために最近重視している課題は,1)サイト特性把握と2)強震記録データベースの構築である.1)に関しては,微動探査法の信頼性・適用性の検討のため国内外での調査を進めているが,微動から求めた構造(次ページの図右)と反射法探査・音波検層結果(同左,中)と良く調和することがわかった.

反射法探査(左),ソニックログ(中),アレー微動観測(右)による構造調査結果の比較

Structure model determined by microtremors (right) compared with the results by reflection survey (left) and sonic log (center)

強震データベースを用いた地図検索の一例

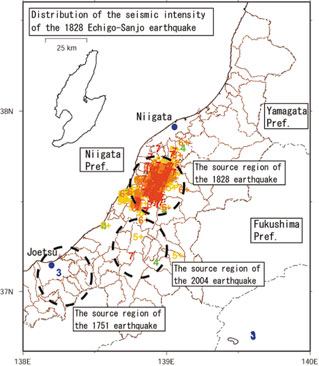

史料地震学

歴史史料の中には,ある日ある場所で「地震で被害が出た」などの記事がある.1751年・1828年越後地震を例にとると,これらの地震による各地の震度は記事から知ることができ,その結果,2004年新潟県中越地震が両地震の間隙域でおきたことがわかる.このような学問を史料地震学と呼ぶが,ある地域の地震の特性を理解するのに役立つ.

1828年越後三条地震の詳細震度分布と,1751年越後高田・1828越後三条・2004新潟県中越地震の震源域

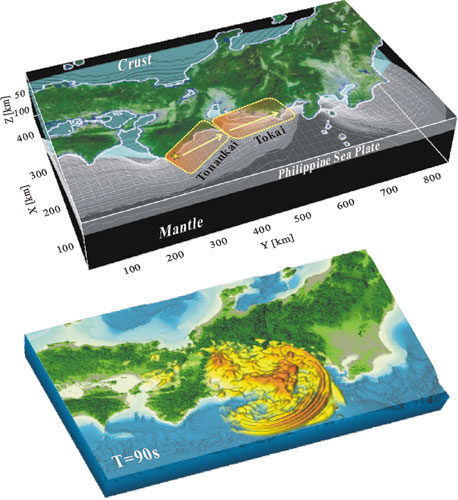

強震動シミュレーション

将来発生が予想される大地震の揺れを予測するために,海洋研究開発機構の地球シミュレータを用いて西南〜中部日本を地震波が伝わる様子を調査した.東南海地震と東海地震が同時に発生した場合には,揺れは40秒で揺れが名古屋と大阪に,90秒後には関東平野に到達する.これらの平野では地震動が数倍に増幅されるとともに,揺れが3分以上にわたって続く.また,関東では6秒〜12秒のゆっくりとした揺れ(長周期地震動)が生まれる.

想定東南海・東海地震の強震動シミュレーション.地下構造と震源モデル(上)と,揺れの伝わる様子(下)