(1) 課題番号:1007(1001)

(2) 実施機関名:鳥取大学工学部

(3) 実施課題名:島弧地殻不均質に関する観測研究

(4) 本課題の5ヵ年計画の概要(以下の4-1、4-2、4-3について答える)

(4-1)「地震予知のための新たな観測研究計画の推進について」(以下、建議)の項目(数字の項目まで、最も関連の深い項目を記入する):

1.(1)ウ、(2)イ、ウ、エ、2(1)エ、オ

(4-2) 関連する「建議」の項目 (建議のカタカナの項目まで、複数可):

1.(1)ウ、(2)イ、ウ、エ、2(1)エ、オ

(4-3) 5ヵ年計画全体としてのこの研究課題の概要と到達目標:

平成12年度に,北海道地方で実施された人工地震探査と合同地震観測に参加しているのに、引き続いて、日本列島の地殻上部、プレート内部の不均質構造を解明する。

島根県東部空白域周辺の活構造の解明にむけて、観測研究を継続している。2000年鳥取県西部地震の震源過程の解明は、内陸地震発生メカニズムの解明になる。過去の地震活動の経過を詳細に行うことが必要である。この地震は11年前の1989年10月の群発地震以来、震源断層の形成が成されてきている。この経過を構造解析と地震活動解析から解明する。しかし、宍道湖南方の地震空白域についての評価は現在のところ定まっていない。今後も、そのための観測・研究を実施する。

(5)平成12年度実施計画の概要(以下の質問に答える)

(5-1) 「平成12年度全体計画骨子の補足説明 3.具体的な課題提案の背景」のどの項目を実施するのか(複数の項目に関係している場合は、主たる項目と、関連した項目に分けて記入する): 1(1)

(5-2) 平成12年度項目別実施計画のどの項目を実施するのか(複数の項目に関係している場合は、主たる項目と、関連した項目に分けて記入する):

(5-3) 平成12年度実施計画の概要:

平成11年度に,北海道地方で実施された人工地震探査と合同観測に参加しているのに、引き続いて、日高山脈での人工地震探査と合同観測に参加する。全国の共同研究である。今後の計画として,西南日本で実施の計画が議論されているので、予備調査を西南日本内帯で実施する。中国地方の地殻・マントル上部構造、活構造を含めた資料を収集する。

今年度は2000年鳥取県西部地震についての観測研究を行った。鳥取大学では、今まで島根県東部空白域周辺の地震活動について報告してきた。今回は2000年鳥取県西部地震の周辺域、山陰地方の今までの地震活動について報告する。

山陰地方では、過去の大地震の発生、微小地震の帯状配列と、日本海沿岸に沿った地震活動がこの地域の特徴である。火山分布・地形分布などとの対比もこの形状と同じであり、地下のいろいろな構造がこの傾向を示している。

・鳥取県西部地震

島根県東部の地震空白域に隣接する鳥取県・島根県県境付近で、M7.3の山陰地方で、最大級の地震が発生した。11年前、平成元年10月27日にM5.3の地震が日野町の地下で発生し、以後M5クラスの中地震が続発した。2000年鳥取県西部地震の始まりであった。

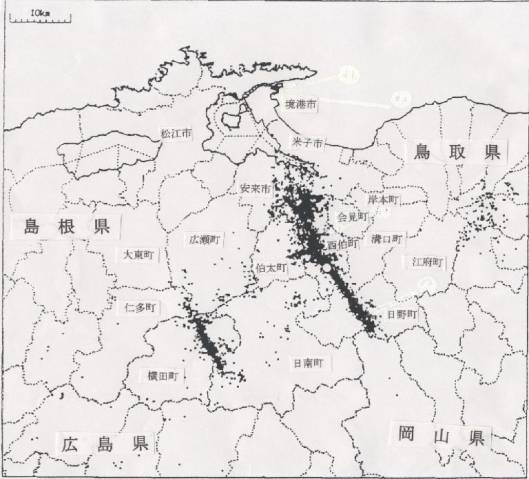

本震の震源は西伯町の地下10kmで、震源断層は北北西−南南東の走行で、約20kmの長さで幅約10kmの左横ずれ断層を示し、地震を起こした地殻応力は東西方向から約30度時計回りに回った方向です。余震活動は、特異な分布を示している。多くの余震は震源断層に沿った細長い帯状の地域に集中している、本震の震源より南側(西伯町から日野町)では線状配列を示しているが、北側(西伯町から島根県伯太町・安来市)では余震分布が複雑で、時間経過とともに余震が多発している。最大余震M5.0も北の端近くに発生している。余震分布での南側と北側では余震の発生の様子が異なっているのは、今までの地震活動でも異なっていたことと相似であることを示している。

誘発地震群が2ヶ所あり、割算型の分布をしている。南西に約10km離れた日南−横田町ではマグニチュード5.5.の地震が発生し、その後この地域全体に地震が発生している。北東に約15km離れた大山付近の活動は鳥取県中部まで、東西50km以上の地域で地震活動が活発になっている。1983年鳥取県中部地震(M6.2)と同じ形態である。山陰地方の地震活動の特徴かとも推察される。

・山陰地方の地震活動

過去の地震活動の特徴を見てみる。資料として、宇佐美龍夫がまとめた「日本被害地震総覧」を基にして、中国地方中東部から近畿地方北西部では、38個の地震が記載されているが、701年の丹波地震、868年の播磨地震、880年の出雲地震、三つの古い地震以外は江戸時代の地震である。この間約700年間、この地方には地震の記載がない。

日本海沿岸の地震活動では、丹後半島から島根半島に至る日本海沿岸と島根半島より西方の日本海沿岸では地震の発生の様子が違う。前者には1927年北丹後地震(M7.3)、1943年鳥取地震(M7.2)などが発生している地震多発地域であるのに、後者は1872年浜田地震(M7.1)が日本海海底に発生しているのみでその相違は著しい。

中国地方で一番高い大山付近は地震活動の少ない空白地域であるのに、同じ第四紀の火山である三瓶山から島根ー広島県境は地震活動域である。地下の状態を示す温泉分布では、大山の山体内には温泉はなく外れて米子市の皆生温泉そして東側の関金温泉、三朝温泉がある。それに対して、三瓶山には山頂付近に三瓶温泉(志学温泉)があり、周辺部にも池田温泉、千原温泉、出雲湯村温泉、湯抱温泉等がある。この地下の状態の相違が地震活動の差としてあるかも知れない。

・最近の地震活動(鳥取県中部・西部、島根県東部)

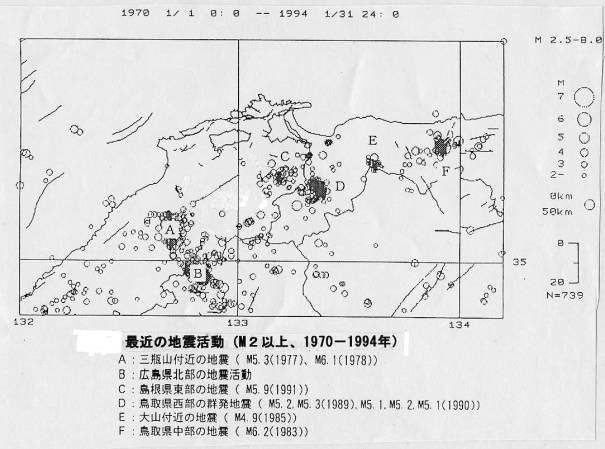

最近の20数年間の地震活動は主にこの地域に集中している。島根県東部の空白域を挟んだ西側の地域では1977年(M5.3)、1978年(M6.1)と三瓶山周辺で発生し、小地域ながら被害を出し、温泉の増水、泉温の上昇など異変を発生させた。この地域の活動は最近でも継続されている。広島県北部も群発地震が発生する地震活動域である。

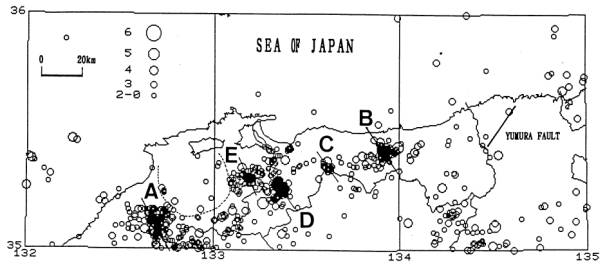

東の地域では、鳥取県中部の地震(1983年、M6.2)、1985年には大山付近の地震(M4.9)が大山山頂から数km東に発生した。そして、今回の2000年鳥取県西部地震を含む鳥取−島根県境地域の活動では、1989、1990、1997年と群発地震が継続した。1991年数km西に島根県東部の地震(M5.9)が発生した。これら一連の活動は、約20年間の地震活動が東から西へと移動し、地震が集中して行くことが見られた。また、これらの中地震の地震を起こした地下断層は発震機構からいずれも左横ずれ断層で、地殻応力は大体東西方向または時計回りに少し回転した圧縮力を示している。今回の地震の震源断層、地殻応力はこれらとほぼ一致している。

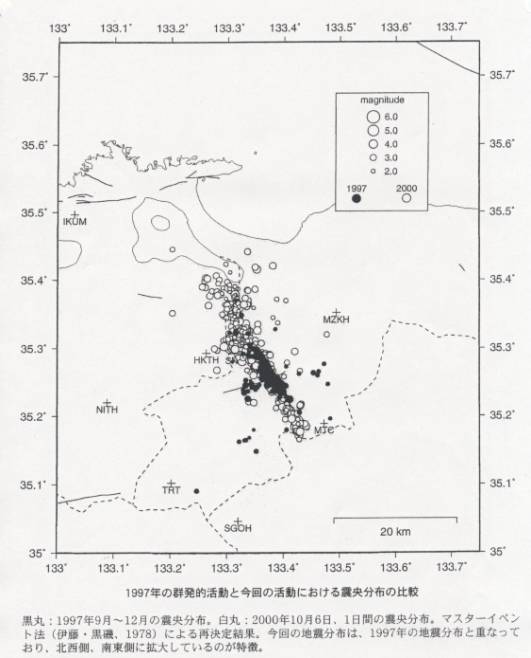

鳥取県西部地域では1901年、1925年、1955年にM5クラスの地震活動があり、約30年間隔で活発化している。震源断層の地震活動は、鎌倉山南方活断層に直交する地下断層系の活動で、1989年にM5.3、M5.4は断層の南側(主に日野町)で地震があり,1990年にM5.1,M5.2,M5.1,1991年にはM4.6は断層の北側(主に西伯町)で地震が活発になり、1997年にM5.2は今までの活動域全域で地震か発生し、11年前から群発地震を繰り返して、震源断層が形成されている。

(5-4) 5カ年計画のうちの平成12年度の計画の位置づけと平成12年度の到達目標:

西南日本を縦断する計画の、構造・重力・他の地球科学分野の資料を収集・分析する。鳥取県西部地震の震源域及び周辺域の基礎資料の作成を行う。

(5-5) 共同研究の有無(機関・グループとの共同研究の場合は、その旨明記し、さらに観測の場合には、実施予定時期と場所、参加人数概数も明記する):全国の大学及び研究機関との共同研究

(6) この課題の実施担当連絡者(氏名、電話、FAX, e-mail)

氏名:西田良平,電話:0857-31-5641,FAX:0857-31-5635,

e-mail: nishidar@cv.tottori-u.ac.jp

|

| 図1 2000年鳥取県西部地震の余震分布と市町村区分 |

|

|

図2 山陰地方の大地震: 出雲地震(880年、M7.0)、正徳地震(1711年、M6.3)、宝永地震(1712年M6.5) 浜田地震(1872年、M7.1)、 北丹後地震(1927年、M7.3)、北但馬地震(1925年、M6.8) 鳥取地震(1943年9月、M7.2)、鳥取沖地震(1943年3月、M6.1) |

|

| 図3 2000年鳥取県西部地震までの地震活動 (FからCへと地震活動移動があった) |

|

| 図4 2000年鳥取県西部地震までの地震活動の震源断層の走行(左横ずれ断層型) |

|

| 図5 2000年鳥取県西部地震の余震分布と1997年の群発地震分布 (京都大学防災研究所地震予知研究センター) |