(1) 地震・地殻変動と広域応力場

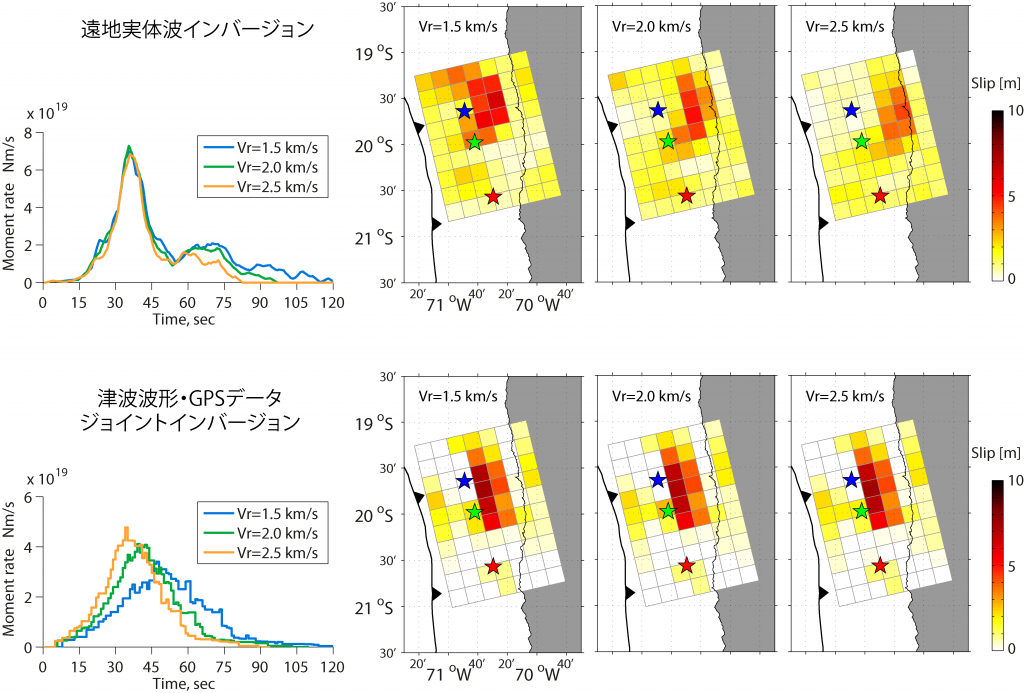

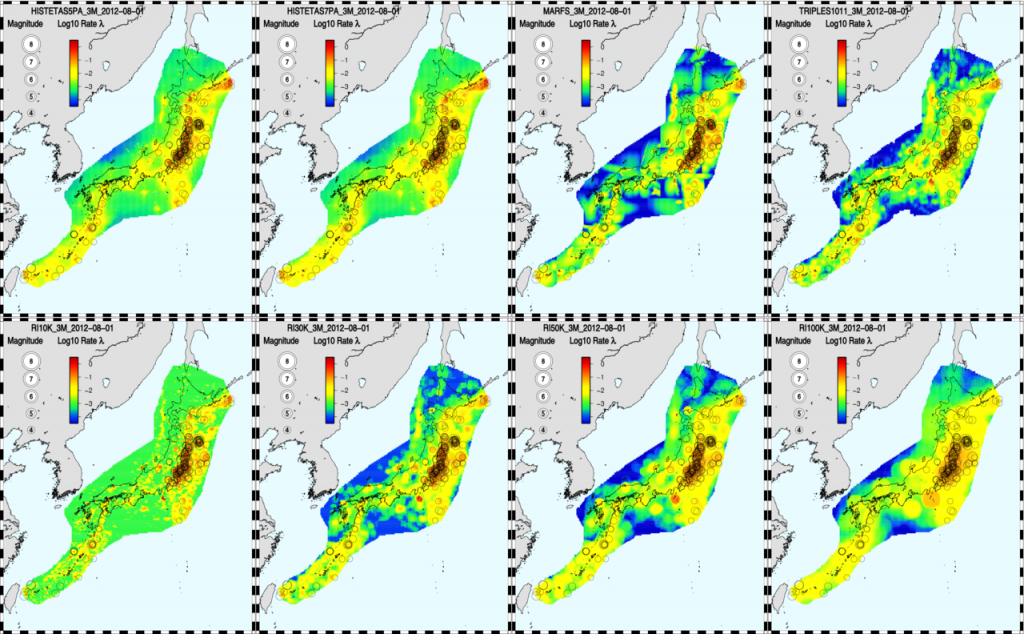

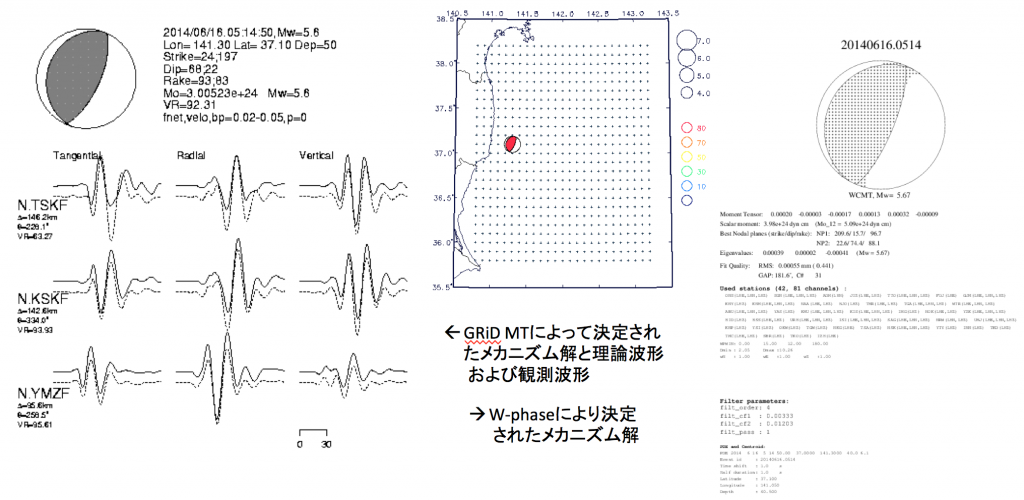

水平方向の広域応力場が卓越する場にある伊豆大島のような火山では,山腹割れ目噴火やダイク貫入がしばしば発生する.1989年の噴火においても,大規模なダイク貫入が起こり,山腹割れ目噴火を引き起こした.山頂噴火と山腹割れ目噴火の噴火様式の差は何が作るのかの解明を目指して研究を進めるため,同様の地球物理学的環境にある三宅島,伊豆東部におけるダイク貫入を研究も進めている.地震と地殻変動の同時解析からこれらの地域でのダイク貫入現象について,多くの知見が得られた.

(2) 地震・地殻変動によるマグマ蓄積過程

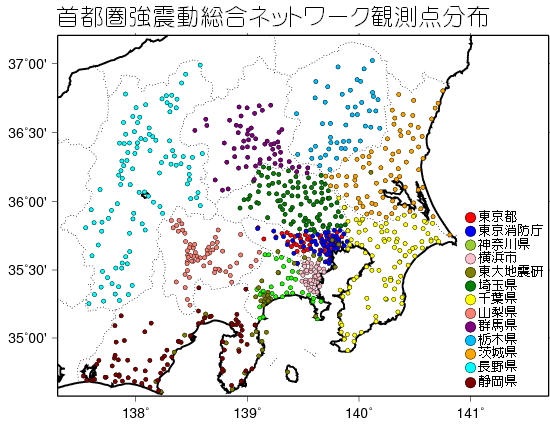

伊豆大島では前回の噴火(1986年11月~1990年10月)以降,1990年代半ばまで山体が収縮していたが,1990年代後半から山体膨張に転じ,その後長期的には山体膨張が継続している.2003年から地震観測網の高度化及びGPS観測網の構築を行い,地震活動及び地殻変動の時間変化が詳細に観測できるようにした.その結果,以下のような特徴が明らかになった.1)長期的にはマグマ蓄積が進み,山体膨張が進んでいるが,その中に1~3年間隔で収縮と膨張を繰り返している.2)マグマ蓄積の圧力源は,常に同じ場所と見なせ,伊豆大島カルデラ北部地下約5kmの場所であると推定される.このような間欠的な山体膨張・収縮の原因,噴火へ至る過程の解明が課題である.

(3) 伊豆大島における比抵抗構造と電磁気観測

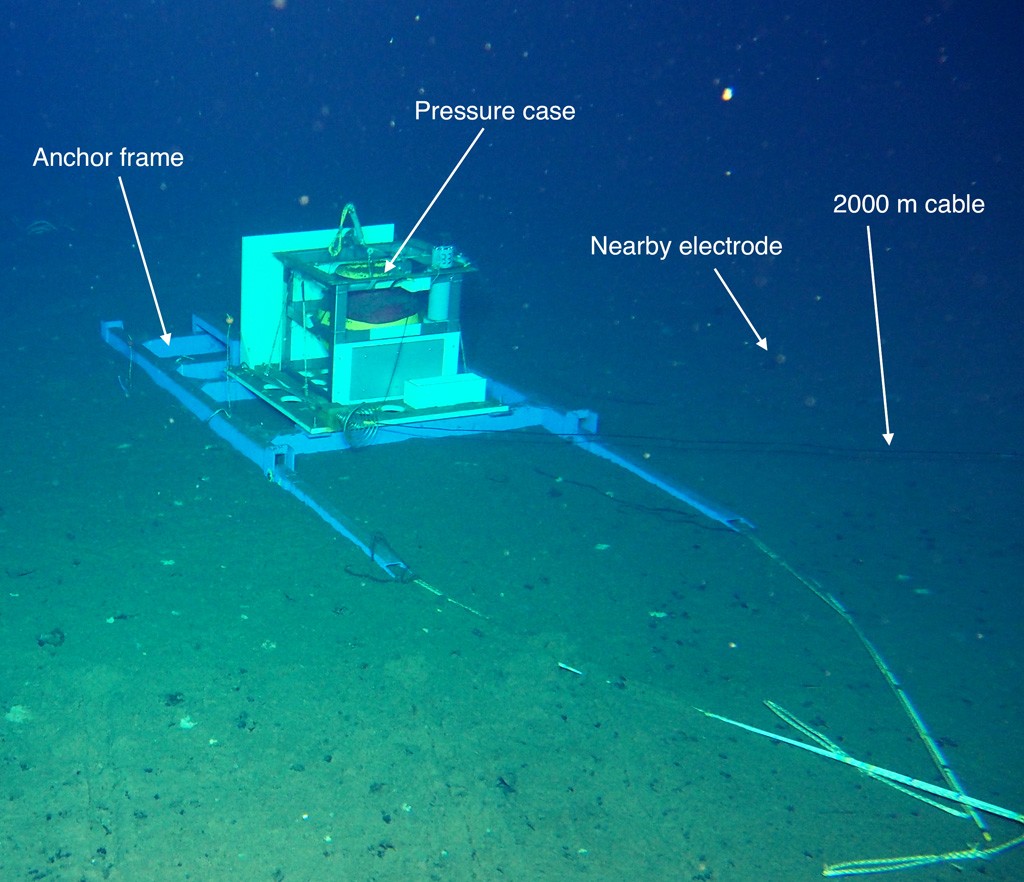

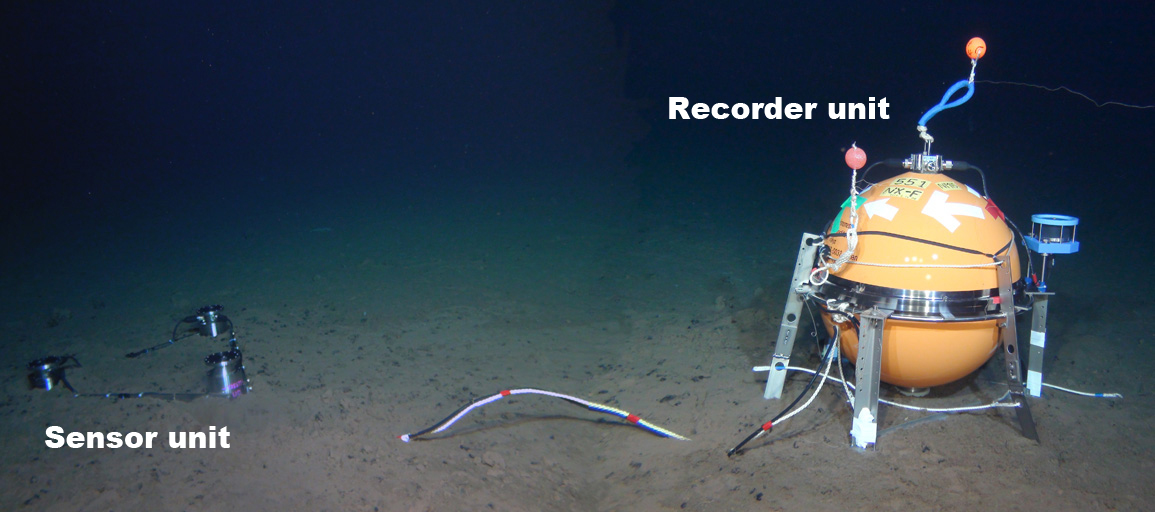

伊豆大島では,比抵抗ならびに全磁力等の電磁気連続観測を実施している.比抵抗連続観測は人工電流源を用いたCSEM法に基づくもので,火口の南および北東に2つの電流送信局と,火口周辺に5点の測定点を設置している.その結果,浅部から深部に向かって,高比抵抗-低比抵抗-極低比抵抗のおおむね三層構造からなることがわかった.また,連続観測により,帯水層上面の昇降によるものと考えられる年周変動が確認された.また,島内9点における全磁力連続観測からはここ数年,火口近傍の帯磁傾向の鈍化がみられる.なお,この他にも直流法比抵抗測定,地磁気3成分,ならびに,長基線電場測定の連続観測も引き続きおこなっている.

(4) マグマ供給系の解明

1999年と2009年に伊豆大島とその周辺海域で,人工地震による人工地震探査を行った.それにより,伊豆大島直下の深さ約10kmまでの地震波速度構造が明らかにした.伊豆大島では上部地殻を形成するP波速度5.5~6.0km/sの層と下部地殻の6.8km/sの境界が深さ約7kmにあり,伊豆大島から離れると深さ約9kmまで徐々に深くなる.また,山体膨張・収縮の圧力源の位置はこの上部地殻にあり,沿岸部で発生する地震もこの層で発生することが明らかになった.伊豆大島の浅部マグマ溜りは,この上部地殻の層にあり,下部地殻またはそれより深い場所からのマグマ供給により膨張と収縮を繰り返していることが明らかになった.