(1) 噴火活動解明のための観測と実験

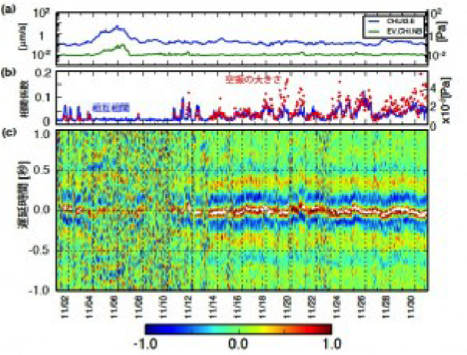

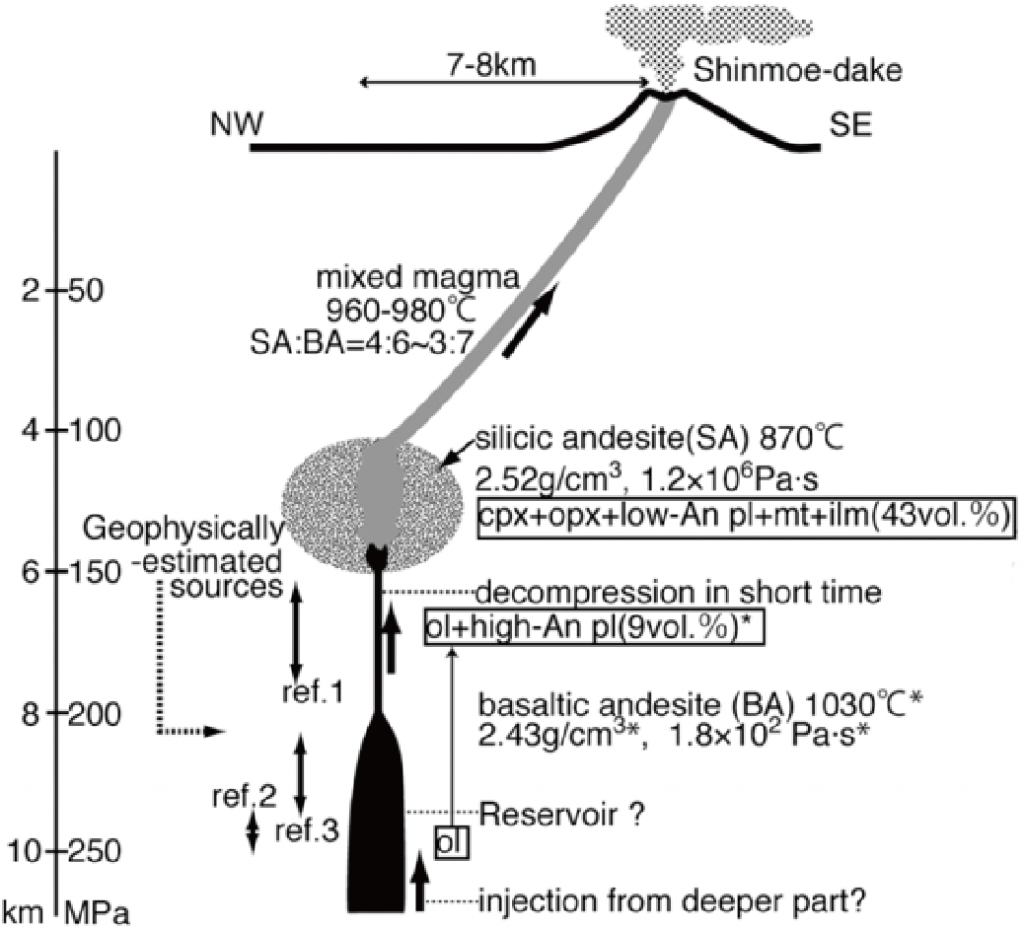

火山噴火に伴う空振の波形や振幅を正確に計測するため,新しい空振計を開発している企業や大気振動の研究者らと協力し,小型・低消費電力マイクロフォンや,高精度気圧計が,火山観測に実用可能となった.開発途中であったこれらの空振計を用いて得られたデータにより,新燃岳2011年噴火の準プリニー式噴火の開始過程や地震・空振の調和型微動の発生機構,桜島からの数十キロメートルにわたる空振伝播の特性等について,新たな知見が得られた.噴火に伴う地震と空振の統合解析を行い,地震三成分に加えるべき第四の成分としての空振データの重要性を示した.また,室内実験により,気体(火山ガス)が,流体(マグマ)を通り抜ける際の音(空振)の特性や発生機構を調べた.気体流量や流体の性質,流動パターン等による多様な変化の実態とそのメカニズムが明らかになった.さらに,火山活動に伴ってしばしば観測される鋸波状の地殻変動パルスの発生機構の理解を深めるため,火道内のスラグ流を観察できる実験装置を設計して,各種パラメーターを制御しながらスラグ流による鋸波状変動の発生条件を明らかにし,その数理モデル化に成功した.この様にフィールドの観測データをより深く理解するための観測と実験との連携を測りながら噴火活動の解明を進めている.

(2) 無人ヘリを活用した火口近傍観測システムの開発

活動的な火山において,観測者を危険にさらすことなく火口周辺での様々な観測を実施することを目的として,地震火山噴火予知研究推進センターと共同で無人ヘリ火口近傍観測システムの開発を進めた.汎用の無線ラジコンヘリを火山観測に利用するため,様々な火山での飛行実績を積むとともに,観測に必要な様々な周辺機器,静止画・動画撮影用の機器を搭載するための専用雲台,地震計やGPS観測装置をヘリから降下設置するウインチ,無人ヘリ設置用の地震計モジュール,GPSモジュールなどを開発した.口之永良部島では2014年の噴火により山頂付近の観測点が全滅したため,2015年4月に無人ヘリにより火口近傍の4箇所に地震計を設置して活動の把握に努めた.その結果,2015年5月29日の噴火に先行して火口近傍で地震が急増していたこと,単色地震も増加していたことなどが明らかにした.2016年6月,西之島では火口から1.5 km内が警戒範囲となっていたため,気象庁と共同で無人ヘリ(船上より離発着および制御)により活動・噴出物の観察および岩石試料の採取を行った.

(3) 無人ヘリを活用した空中磁気観測による火山活動の解明

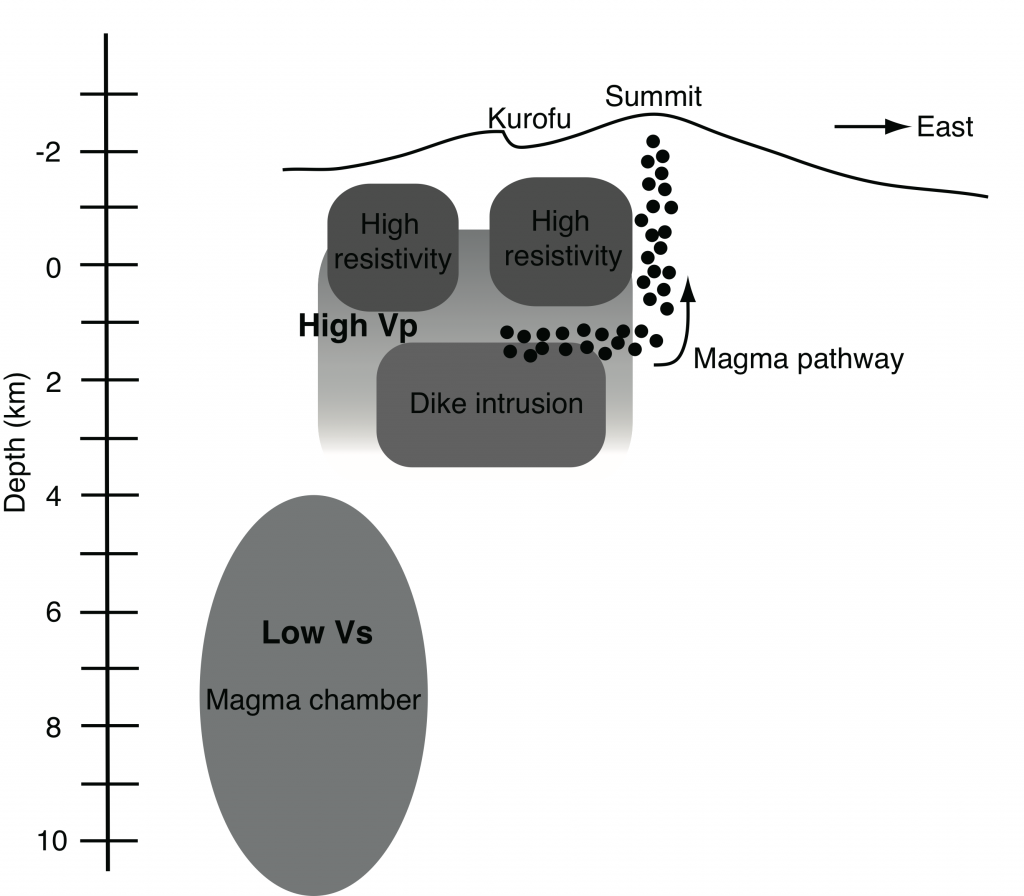

活動的火山において安全にまた詳細に観測を行うために無人ヘリコプターの活用を実施している.2011年霧島新燃岳噴火に応じ,2011年5月,11月,2013年11月,2014年10月の計4回,新燃岳およびその西側,およそ3㎞四方の領域において,繰り返し空中磁気測量を実施した.測線間隔および対地高度はおおよそ100m一定として測定フライトを実施した.このようにプログラムした航路を精確に測定飛行できることは繰り返し測量にとって大きな利点である.解析の結果,新燃岳火口内の溶岩は平均として4.0 A/m帯磁したと想定すると観測された全磁力データをよく説明することが判り,火口に蓄積された溶岩が熱拡散過程で順調に冷却している様子を明確にとらえることに成功した.また,三宅島においては,今後の火山活動を把握するための基礎資料とするために無人ヘリを用いた詳細の空中磁気測量を実施した.

(4) マグマ破砕に関する研究

マグマ破砕に関する実験的研究は,衝撃波管と呼ばれる急減圧を発生する装置を用いて行われている.東京農工大学工学部との共同研究により,「脆性破砕」と「粘性膨張」の間に「遅延破砕」という新たな現象が発見された.実験条件のパラメーター範囲から,「遅延破砕」が実際の火山噴火の多くの状況において発生する可能性があり,既存の弾性論に基づく破砕進行モデルの見直しが求められている.また,流体マグマの脆性破壊を定量化する「脆性度」という新たなパラメーターを提案し,衝撃波管実験の成果をプリニー式のような連続的噴火におけるマグマ破砕のモデル化に応用する展望を与えた.

(5) 衛星技術を活用した火山活動の把握

東京大学生産技術研究所・ロンドン大学キングスカレッジと協力し,Terra/Aqua MODISおよびMTSATの衛星データを利用した準リアルタイムシステムを開発し,東アジアの活火山のモニタリングを行った.この中でサリチェフ2009年噴火,浅間2009年噴火,新燃岳2010年噴火等の解析を行い,噴火推移や噴煙の移動過程を明らかにして来た.一方,2016年に打上げ予定のGCOM-C1衛星のSGLI画像を利用した火山観測システムの開発を,2009年よりJAXAと共同で行っており,SGLIの高い分解能により,溶岩ドームの成長に伴って発生する火砕流の拡大過程等,噴火の細かな状況をリアルタイムで捉えられる可能性があることがわかってきた.また,2014年に打上られたひまわり8号の画像を用いた,リアルタイム火山観測システムを開発した.2015年インドネシアのラウン火山で比較的大きな噴火が発生し,カルデラ床が噴出した溶岩によって埋め尽くされた.この噴火の推移をひまわり8号の高頻度赤外画像と商用光学衛星の高分解能画像を使って解析した.溶岩の噴出量は7×107 m3 で,噴出率は連続した2つのパルスを示すように時間変化したこと等がわかった.また,噴火や再活発化に先行する熱異常も見出された.

(6) 西之島における噴火活動の把握及び2016年10月の上陸調査

2013年11月より活発な噴火活動を継続している西之島について,その火山島成長のプロセスを衛星画像に基づいて把握し,溶岩噴出率の推移等を明らかにしてきた.さらに,西之島から130km東に位置する小笠原諸島父島に空振アレイを設置し噴火活動の把握に務め,大気構造を考慮した空振伝播シミュレーションを行って,火山活動の変化を把握できる可能性がある事を明らかにしてきた.また,他の部門・センターとの共同で,西之島周辺海域に海底地震計を設置して,噴火活動に伴う振動を連続的に観測することに成功した.その結果,2015年7月以降,徐々に噴火活動が低下しつつある事を明らかにした[図3.6.5].また,この活動の低下は,MODIS赤外画像による西之島の熱活動の変動からも確認された.

2016年以降の火山活動の低下を受け,10月16日から25日にかけて西之島の火山活動と生物相の調査を実施した.本調査では,生態系は世界自然遺産に指定されている西之島への外来種持ち込みのリスクを最小限に抑えるために,地球科学と生態系の研究者が相互に協力して上陸調査を実施した.調査内容は,西之島に上陸しての地質調査および火山噴出物の採取,地震・空振観測点の設置,噴火後の海鳥営巣状況の把握と,西之島周辺海域での海底地震計,海底電位磁力計の設置・回収とウェーブグライダーを用いた離島モニタリングシステムの試験であり,予定した調査をほぼ計画通りに実施できた.上陸調査では西海岸に上陸して,2014年3月から2015年11月頃までに噴出した溶岩・噴石及び旧島の溶岩を採取した.これらの噴出物について,XRFによる全岩化学組成分析を行った結果,全ての資料についてSiO2含有量59.5-59.9wt%の安山岩組成であり,1973-1974年噴出物と旧島溶岩との中間的な組成であること,及び今回の溶岩は化学組成が狭い範囲に集中し,時間経過とともSiO2含有量がやや低下した可能性があることがわかった[図3.6.6]. 旧島上に設置した地震空振観測点からは順調に観測データが送られてきており,西之島の活動に関連する可能性のある長い継続時間を持つ高周波の微動が時々記録されている.今後,2017年6月に回収される海底地震計,海底電位磁力計の解析結果とあわせて,地質学と地球物理学の両面から火山島成長のプロセスを明らかにしていく.

[図3.6.5]

[図3.6.6]

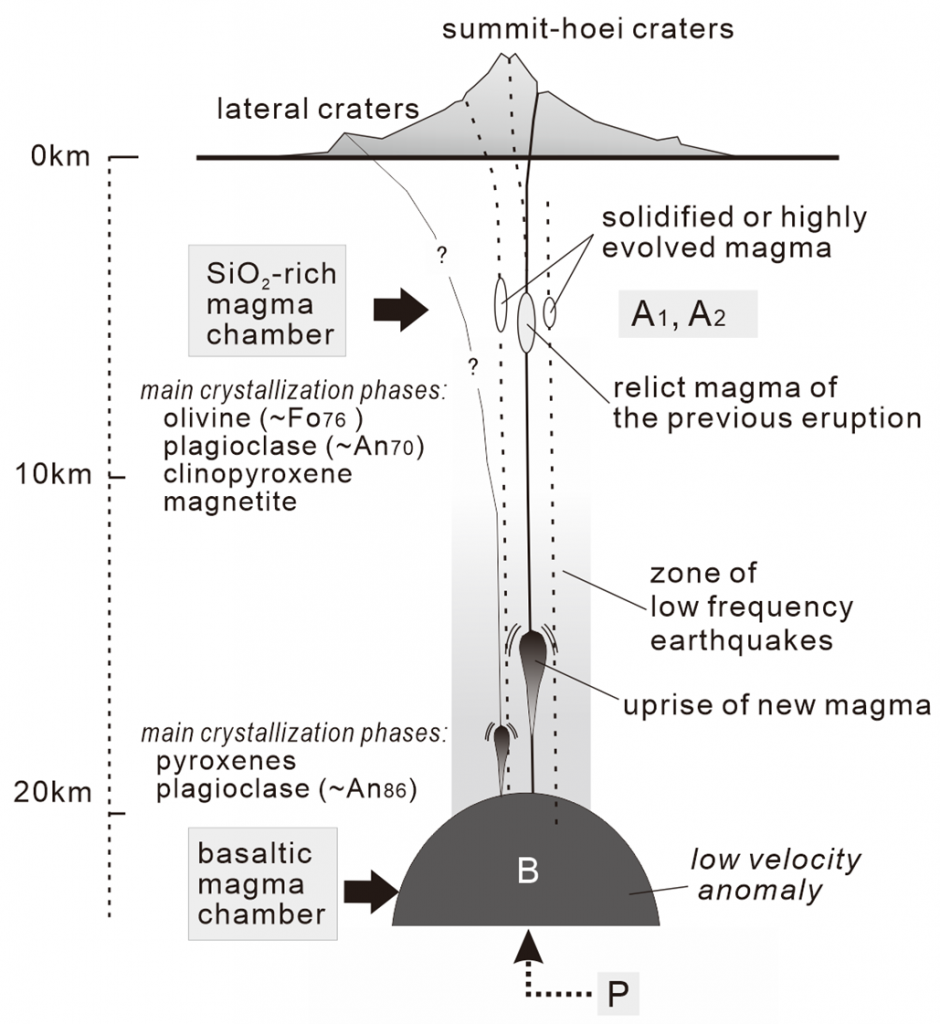

(7) 海外の火山における噴火活動の研究

2010年に有史初めての噴火を開始したインドネシアのシナブン火山において,SATREPSプロジェクト(インドネシアにおける地震火山の総防災策)として,インドネシア・火山地質災害軽減センターと共同で現地調査を実施し,地質図を作るとともに,将来の噴火に備えたイベントツリーを作成した.また,2013年からは,ケルート,メラピを含む活動的火山を対象に,火山地質災害軽減センターと共同研究を新たなSATREPSプロジェクト(火山噴出物の放出に伴う災害の軽減に関する総合研究)として開始した.その間,インドネシアで進行中の火山噴火についての活動評価を分担している.

(8) 火砕流に関する数値的・実験的研究

濃密な火砕流の流動・定置のダイナミクスを理解するため,ブリストル大学と共同で室内での粉体流実験を実施するとともに,浅水流近似によるモデルを用いてこの実験に関する数値実験を行った.また,モデルの妥当性とクーロン型摩擦則(係数一定摩擦則と摩擦係数の慣性数依存性を考慮した摩擦則)の適用性について評価を行った.その結果,定常流に近い粉体流が生じる条件では,後者の摩擦則を用いた場合に流走距離や流れの先端形状などについて良い再現性が得られることがわかった.この研究により,粉体流における慣性数依存性を考慮した摩擦則の重要性が示されたとともに,従来の火砕流数値モデルの適用限界について理解が進んだ.