カテゴリー別アーカイブ: 部門・センターの研究活動

3.4.1 大地震の震源過程解析と強震動の生成過程の研究

(1) 三次元グリーン関数を用いた震源過程解析

震源過程解析の精度にはいろいろ要因が影響しているが,中でもグリーン関数の精度が大きな影響を与える.グリーン関数は地下構造モデル内の単位震源に対して理論的に計算されるので,地下構造モデルは通常用いられる一次元構造モデル(水平成層構造モデル)より現実に近い三次元構造モデルを用いる方がグリーン関数の精度を大きく高める.こうした三次元グリーン関数の計算手法の研究を進めるとともに,1923年関東地震,1952年と2003年の十勝沖地震,1995年兵庫県南部地震などに対して,三次元グリーン関数を用いた震源過程解析を行った.

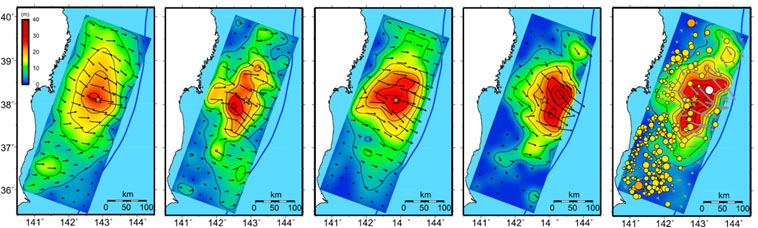

(2) 国内外の被害地震の震源モデル

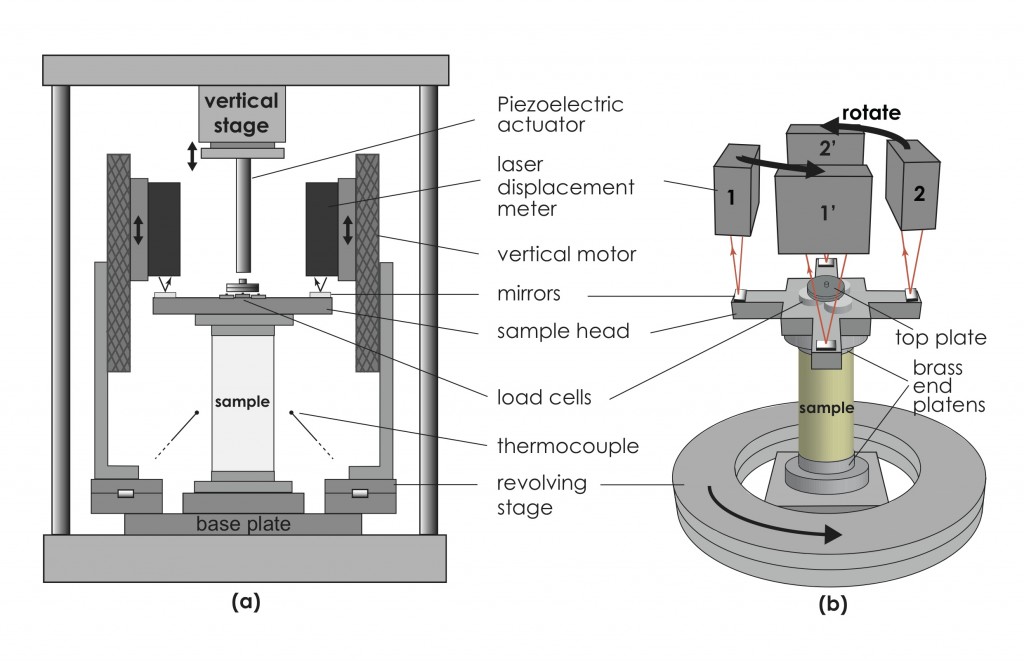

強震動(災害につながる強い揺れ)の研究とは,地震の震源の破壊過程・地震波が地球を伝わる現象(波動伝播)・地面が揺れる現象(地震動)といった一連の現象を理解することである.強震動をともなう地震は,他の自然災害に比べて稀にしか起こらないため,起こった地震の詳細な震源モデルを着実に蓄積することに格別の重要性がある[図3.4.1].これらの震源モデル群からは海溝型地震のスケーリング則などが見出された.また,2007年新潟県中越沖地震や2009年ラクイラ地震などでは広帯域の解析を行い強震動の生成過程を検討した.

[図3.4.1]

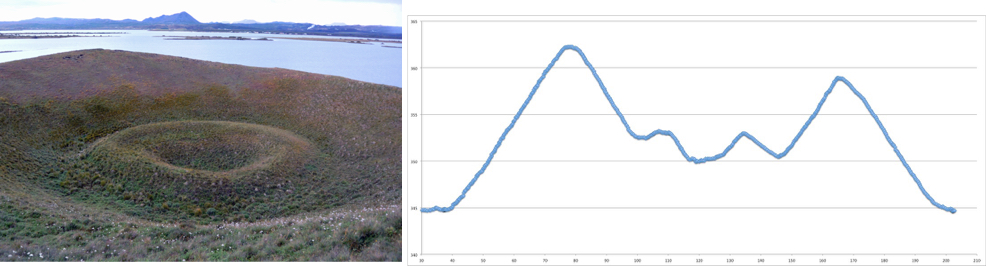

(3) ネパールヒマラヤ巨大地震とその災害軽減の総合研究

プレート衝突帯に位置することにより巨大地震の発生と山岳地形の形成という危険にさらされているネパールにおいて,ヒマラヤ前面における地震発生シナリオの作成,カトマンズ盆地の地下構造モデル構築や表層地質の影響評価などを行い,その巨大地震によるカトマンズ盆地のハザードを2016年度から総合的に研究している.地震観測システムや,地震学の高等教育,耐震政策への提言などを検討し,それらを通した研究成果の社会実装も行う.なお,2015年4月25日のゴルカ地震は,ヒマラヤ前面において発生したものではないものの,対象とする地域における被災の現実的な具体例であり,積極的に分析や調査を行った.

3.3.5 地球化学分野

「地球化学グループ」は,火山の諸現象,地球や惑星を構成する物質の進化,地球内での物質循環などを探求する研究を,微量元素,同位体などのトレーサーを用いた地球化学的手法で行っている.

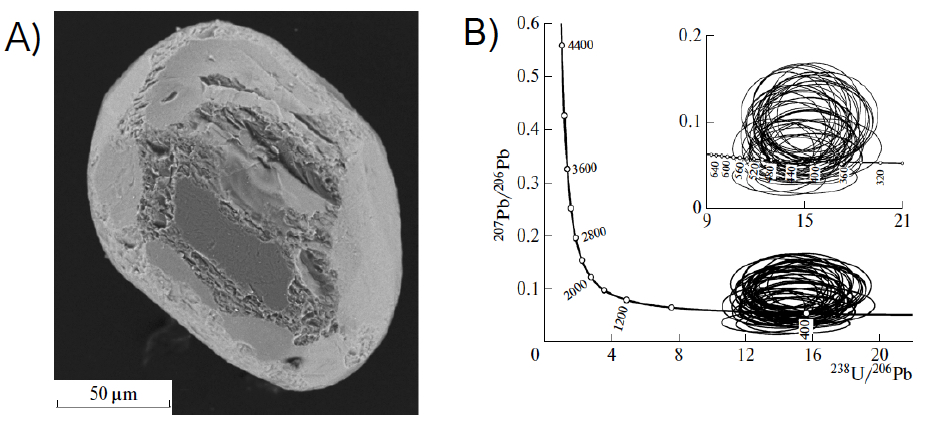

海底熱水鉱床の活動の持続時間は,鉱床の規模や,そのエネルギーを利用する生物群集の進化に大きな影響を与える点で重要であるが,体系的な研究は少数である.南部マリアナトラフと沖縄トラフの熱水鉱床の硫化鉱物について, 234U-230Th年代測定と共存する重晶石のESR年代測定を集中的に行い,沖縄トラフでは二つの年代測定結果が一致しないため,その原因について考察した.沖縄トラフの試料は,UやThの濃度が3桁にもわたり大きく変動していて,UやThが開放系になっていることを示唆する結果が得られた.更に広い地域の試料が,U/Th – 1/Thのプロットでミキシングラインを形成しているように見える.混合線の一つの端成分はTh濃度が高い鉱物が候補として考えられる.沖縄トラフで,マリアナトラフには見られない,Th濃度が高い試料が存在しているのは,海洋底を厚く覆う大陸地殻起源の堆積物と熱水との相互作用により熱水がThを運んでいるためと考えられる.また230Thも移動しているため,234U-230Th年代が鉱物形成の年代を示していないと考えられる.

また,火山岩や隕石中に含まれる希ガス同位体組成を調べ,それをもとに火成活動の時空分布,惑星内部からの脱ガスや大気形成過程,惑星の形成・進化史の解明を目的とした研究も行っている.希ガスは不活性なため物理的プロセスを探求するのに有用なトレーサーであり,また4He ,40Ar ,129Xe など年代測定に応用できる放射起源同位体を有する.現在は特に,小惑星や月起源隕石の希ガスデーターにもとづく惑星形成時の熱源や熱史の解明,地球型惑星の大気進化モデル構築,隕石・衛星データによる火星火山活動史の解明とクレーター年代等をもとにした年代学探査着地点検討,および将来の月惑星探査機への搭載に向けた「レーザー照射源を用いるK-Ar 年代測定システム (小型LIBS-MS システム) 」の開発などを進めている.また,はやぶさ2 探査の試料採集・分析に関する共同研究や火星衛星探査計画(MMX)および火星着陸探査技術実証WG (いずれもJAXA 他) に参加している.

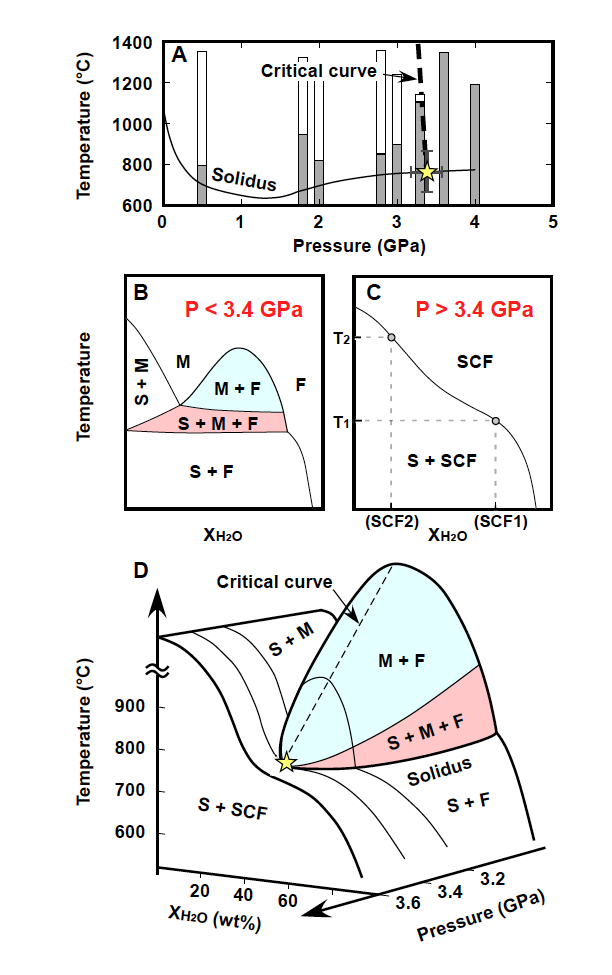

3.3.4 高温高圧実験装置を用いた地球内部の物質科学的研究

川井型マルチアンビル高温高圧発生装置やダイヤモンドアンビル高温高圧発生装置等を用いて,地球の進化や地球内部の物理化学的状態を明らかにするための研究を行っている.地球内部に水が多く存在する場合,温度圧力条件によってはマグマとともに水を主体とする流体とが共存しうる.高温高圧下ではマグマの中に大量の水が溶解し,同時に水を主体とする流体中にも大量のマグマ成分が溶解する.そして,ある臨界条件以上の高温高圧下では水を主体とする流体と含水マグマとは完全に混和して,1つの超臨界流体マグマとなる.我々は国内外の研究者と共同で,現在までにマントルや沈み込むプレート中に水がある場合のこの臨界温度圧力条件を実験的に決定し(図3.3.2),さらにはこの臨界条件近傍で共存する含水マグマと水を主体とする流体の両方の主成分元素化学組成を決めることに成功している.これらの結果から,これまで別々の条件で生成したと考えられてきた2種類のマグマが,実は同じ温度圧力下で同時に生成した可能性があることが明らかになりつつある.これらの研究に加え,高温高圧下での鉱物やマグマの弾性波速度測定実験や,電気伝導度測定実験なども行っている.