発生から間もなく60年になる1964年6月16日新潟地震に関する解説記事を地震学会の広報誌「ないふる」に掲載した.概要は以下の通り.

新潟地震では,それまでに知られていなかったタイプの都市型災害が発生した.地震の名は「新潟地震」となっているが,震央は新潟と山形の県境の粟島付近で,震度がもっとも大きかったのは筆者が当時住んでいた山形県鶴岡市.完成したばかりの昭和大橋が落下したが,その時,橋の上で歩いていた人たちは幸いに無事であった.また信濃川沿いの川岸町に建っていたアパートが倒れてしまったことも知られているが,そのアパートには高校からの友人が住んでいた.アパートは川と反対側の陸側に倒れ,それは液状化で川側に側方流動が起こったためと考えられる.ゆっくり倒れたらしく,彼の家の冷蔵庫の中の玉子は割れていなかったそうである.

SMAC型強震計による観測は1953年頃から始まっていたが,最初に大地震が記録されたのがこの新潟地震のときである.倒れてしまった川岸町アパートの隣の棟に設置されており,長周期の地震動が明瞭に記録されている.

摩擦則等を用いた力学的なシミュレーションから,大きな地震の前後や最中の破壊過程では,地震性すべりと非地震性すべりが複雑に相互作用することが知られている.しかし,そうした相互作用を観測により直接的に描き出した事例は,地震前及び地震時に関して言えば,機器観測された大きな地震の数に比べて限られている.観測により非地震性すべりと地震性すべりの相互作用を明らかにすることは地震のメカニズムを理解する上で基本的かつ重要な課題である.本年度は,チリの沈み込み帯において発生した2014年イキケ地震(M 8.1)を対象に,非地震性すべりが本震と最大余震の発生過程に及ぼした影響を調べた.また,2017年バルパライソ地震(M 6.9)を対象に,非地震性すべりと群発的な前震,本震,余震活動の関係を再解釈した.具体的には,高サンプリングのGNSSデータと地震活動を解析し,非地震性すべりと地震性すべりの時空間分布を明らかにし,それらの関係を解釈した.

イキケ地震に関しては,本震と最大余震(M 7.6)の間の27時間の間に余効すべりが発生していたことが明らかになった.この余効すべりは長期的なすべり欠損が小さい領域で発生し,さらには本震に先駆けて8ヶ月程度の過渡的な非地震性すべりが発生していた領域であった.この領域は本震と最大余震の震央の間に位置するため,非地震性すべりを起こす領域が本震による破壊伝搬を減衰させ,最大余震の発生領域まで一挙に破壊することを防いだとみられる.さらに,本震と最大余震間の27時間に最大余震域で中規模な地震が間欠的に発生し,最大余震の発生45分前にはその震源の近くでM 6.1の地震が発生していたことが明らかになった.これらの地震の背後で先述の余効すべりが発生していたことから,この余効すべりは直接最大余震の震央に応力を加え,最大余震の核形成を促進したと考えられる.摩擦特性の研究から余効すべりは地震の核形成を駆動できないと考えられてきた.しかし,非地震性すべり領域の中に小さな地震性すべり断層(中規模地震のパッチ)が多数埋め込まれている状況では,余効すべりであっても地震性すべりの領域に直接応力を加えることで,小さな地震性すべり断層がまとまって大地震を起こす状況を作り出せることを本結果は示唆している.

バルパライソ地震に関しては,先行研究により約2日前に最大前震があったことと,それと同時期に前駆的な非地震性すべりが始まっていたことが知られており,これが本震の核形成過程の一部と考えられてきた.しかしながら,この非地震性すべりは核形成過程の一部ではなく,偶然本震の震央近くで発生した非地震性すべりである可能性は検証されていなかった.そこで,前震の前から地震後の余震の期間まで一貫した解析を行い,最大前震発生から本震後数日間の間,統計的には異常な地震活動が継続していたことを明らかにした.さらに,非地震性すべりに関しては,GNSSの解析や繰り返し地震の解析から,本震を境に非地震性すべりの速度が増加しなかった,すなわち余効すべりが見られなかったことがわかった.したがって,本震前に観測されていた非地震性すべりは地震後まで一続きのイベントと考えられ,本震前に見られた非地震性すべりは核形成過程の一部とは考え難いことを提案する.以上の考察から,2017年バルパライソ地震に伴う前震,本震,余震の全体は,非地震性すべりにより駆動された群発的な地震と解釈できる.

摩擦則等を用いた力学的なシミュレーションから,大きな地震の前後や最中の破壊過程では,地震性すべりと非地震性すべりが複雑に相互作用することが知られている.しかし,そうした相互作用を観測により直接的に描き出した事例は,地震前及び地震時に関して言えば,機器観測された大きな地震の数に比べて限られている.観測により非地震性すべりと地震性すべりの相互作用を明らかにすることは地震のメカニズムを理解する上で基本的かつ重要な課題である.本年度は,チリの沈み込み帯において発生した2014年イキケ地震(M 8.1)を対象に,非地震性すべりが本震と最大余震の発生過程に及ぼした影響を調べた.また,2017年バルパライソ地震(M 6.9)を対象に,非地震性すべりと群発的な前震,本震,余震活動の関係を再解釈した.具体的には,高サンプリングのGNSSデータと地震活動を解析し,非地震性すべりと地震性すべりの時空間分布を明らかにし,それらの関係を解釈した.

イキケ地震に関しては,本震と最大余震(M 7.6)の間の27時間の間に余効すべりが発生していたことが明らかになった.この余効すべりは長期的なすべり欠損が小さい領域で発生し,さらには本震に先駆けて8ヶ月程度の過渡的な非地震性すべりが発生していた領域であった.この領域は本震と最大余震の震央の間に位置するため,非地震性すべりを起こす領域が本震による破壊伝搬を減衰させ,最大余震の発生領域まで一挙に破壊することを防いだとみられる.さらに,本震と最大余震間の27時間に最大余震域で中規模な地震が間欠的に発生し,最大余震の発生45分前にはその震源の近くでM 6.1の地震が発生していたことが明らかになった.これらの地震の背後で先述の余効すべりが発生していたことから,この余効すべりは直接最大余震の震央に応力を加え,最大余震の核形成を促進したと考えられる.摩擦特性の研究から余効すべりは地震の核形成を駆動できないと考えられてきた.しかし,非地震性すべり領域の中に小さな地震性すべり断層(中規模地震のパッチ)が多数埋め込まれている状況では,余効すべりであっても地震性すべりの領域に直接応力を加えることで,小さな地震性すべり断層がまとまって大地震を起こす状況を作り出せることを本結果は示唆している.

バルパライソ地震に関しては,先行研究により約2日前に最大前震があったことと,それと同時期に前駆的な非地震性すべりが始まっていたことが知られており,これが本震の核形成過程の一部と考えられてきた.しかしながら,この非地震性すべりは核形成過程の一部ではなく,偶然本震の震央近くで発生した非地震性すべりである可能性は検証されていなかった.そこで,前震の前から地震後の余震の期間まで一貫した解析を行い,最大前震発生から本震後数日間の間,統計的には異常な地震活動が継続していたことを明らかにした.さらに,非地震性すべりに関しては,GNSSの解析や繰り返し地震の解析から,本震を境に非地震性すべりの速度が増加しなかった,すなわち余効すべりが見られなかったことがわかった.したがって,本震前に観測されていた非地震性すべりは地震後まで一続きのイベントと考えられ,本震前に見られた非地震性すべりは核形成過程の一部とは考え難いことを提案する.以上の考察から,2017年バルパライソ地震に伴う前震,本震,余震の全体は,非地震性すべりにより駆動された群発的な地震と解釈できる.

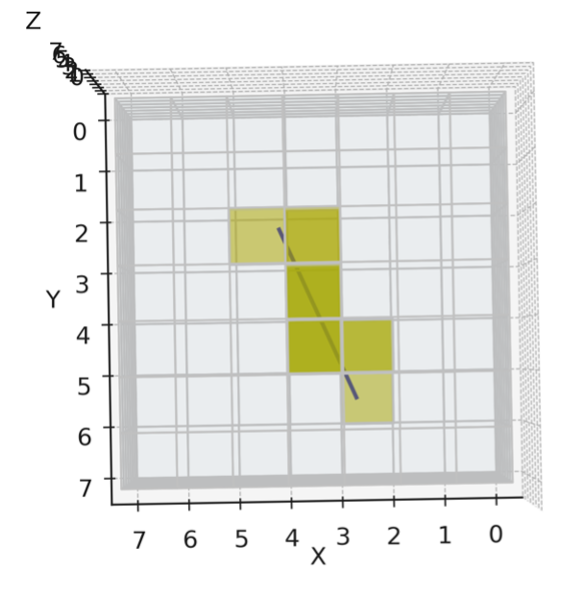

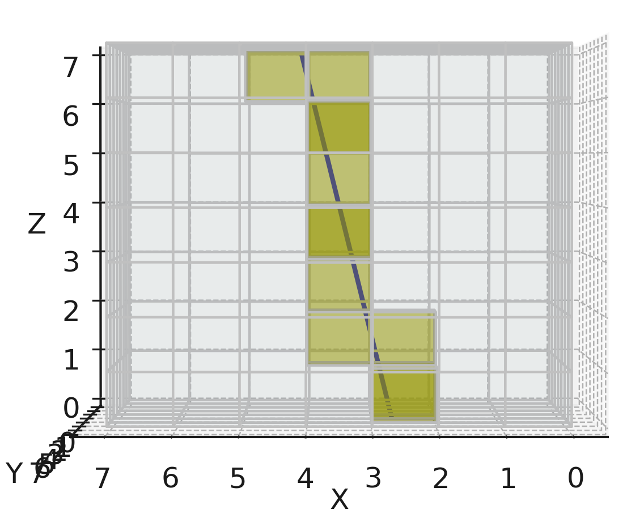

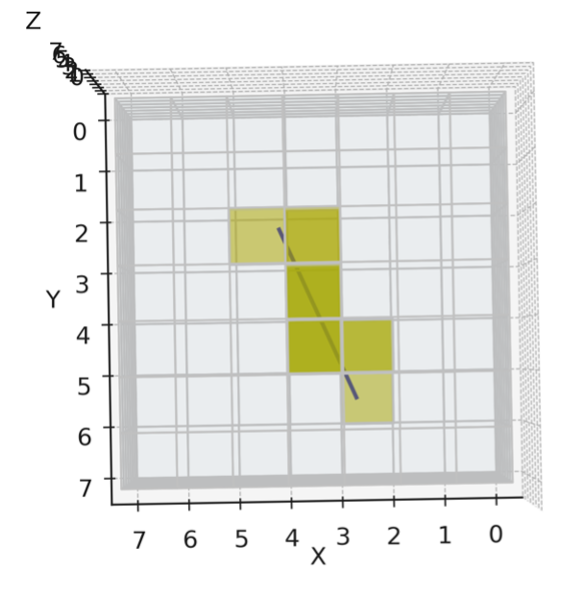

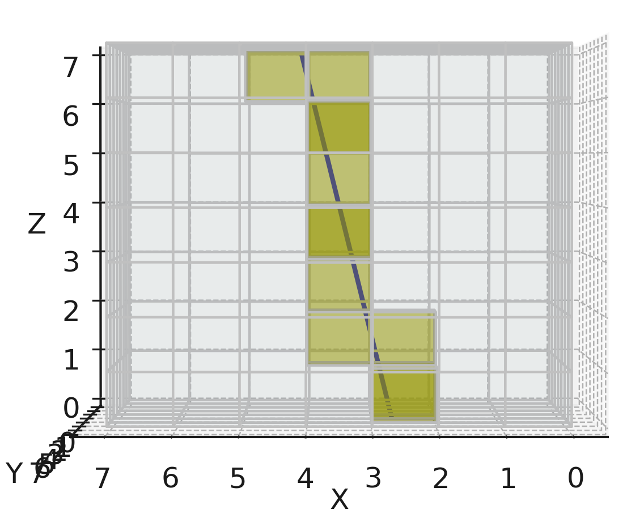

図3.8.4 3次元Voxel集合体における Ray tracing algorithm可視化の例。青い直線と当たり判定のあるVoxelは黄色にハイライトされている。(a) 俯瞰視点 (b) Z軸方向から見たケース (c) Y軸方向から見たケース。

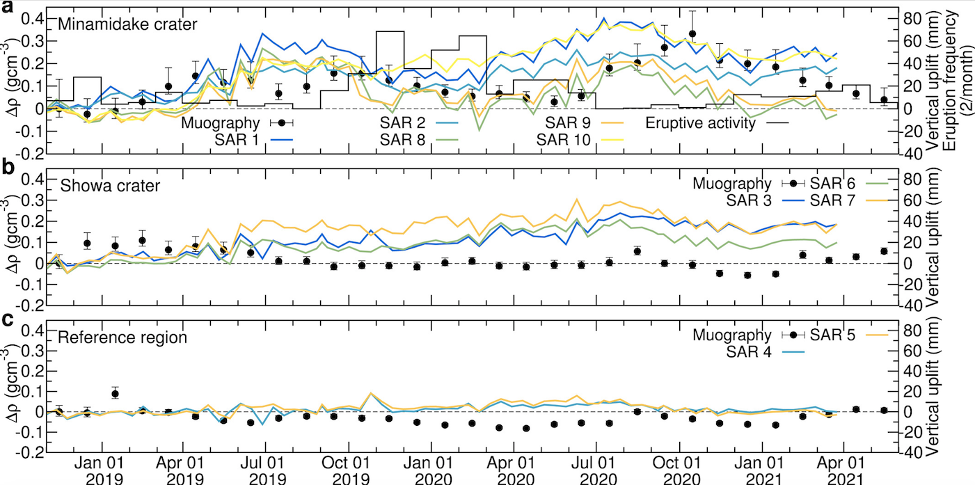

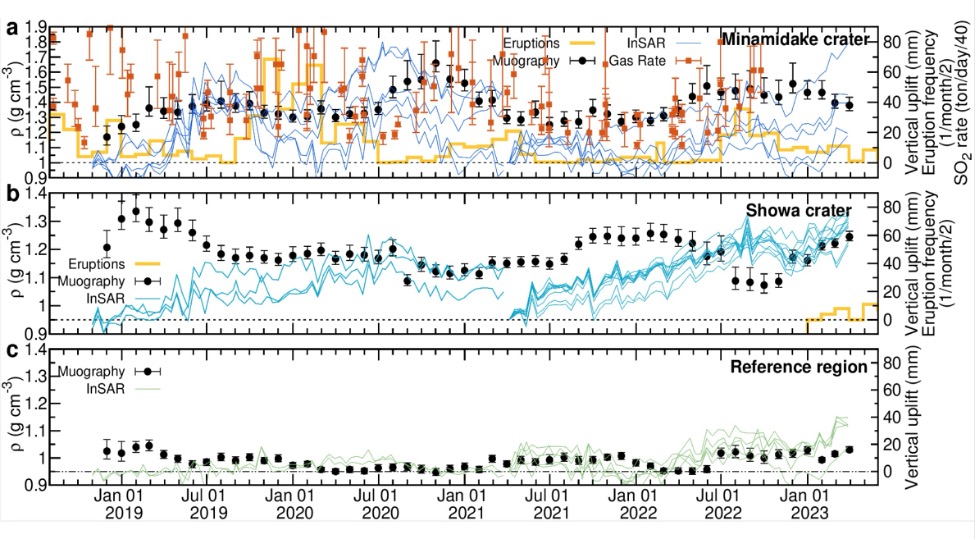

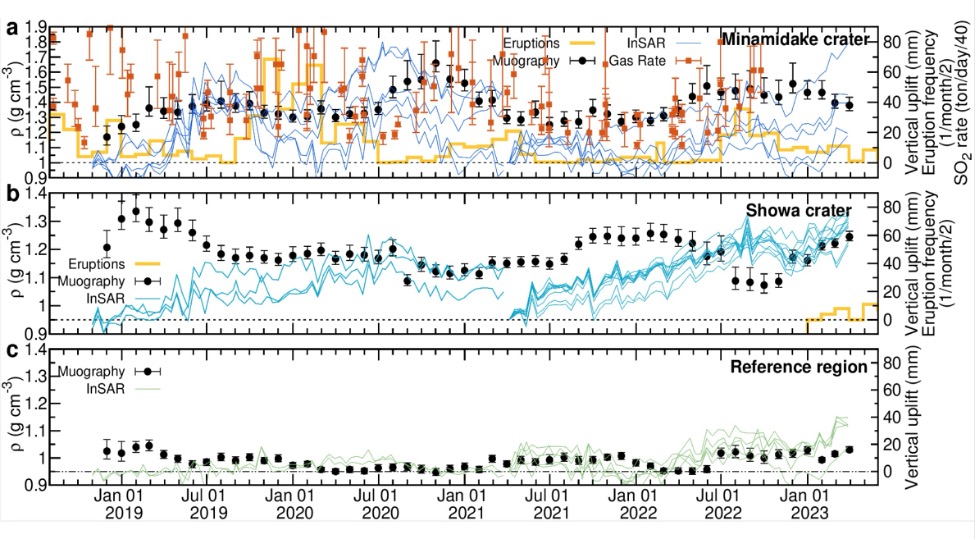

図3.8.3 桜島火口近傍において得られたミュオグラフィ密度(黒丸)、SAR変位(実線)、噴火頻度(棒グラフ)、SiO2放出量(赤四角)の比較。上から順に南岳火口(a)、昭和火口(b)、それ以外の場所(c)が比較されている。

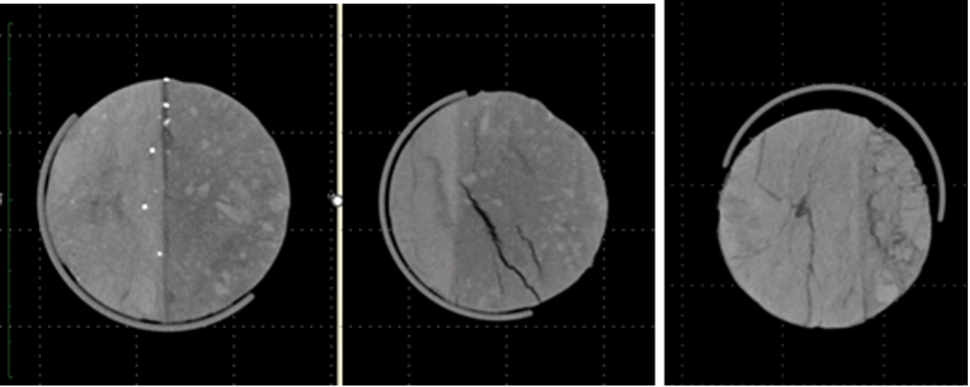

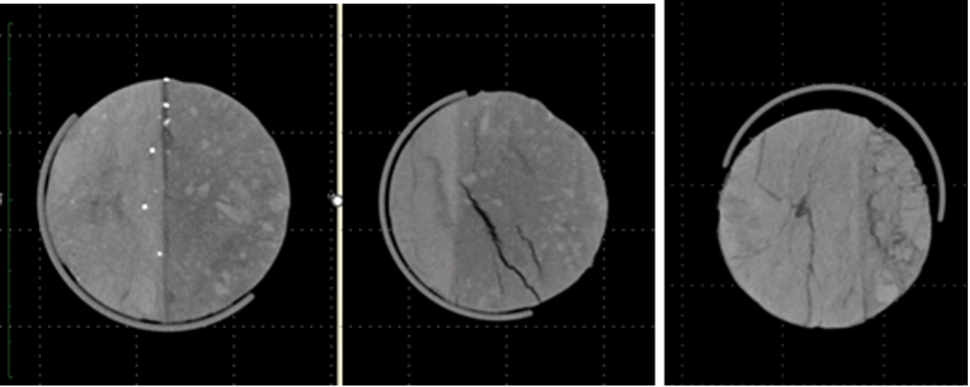

図3.8.2 コアサンプルのCT画像.左から6m, 30m, 45m.白いほど高密度.赤矢印は断層面の位置を示す.全て左側が上盤側.