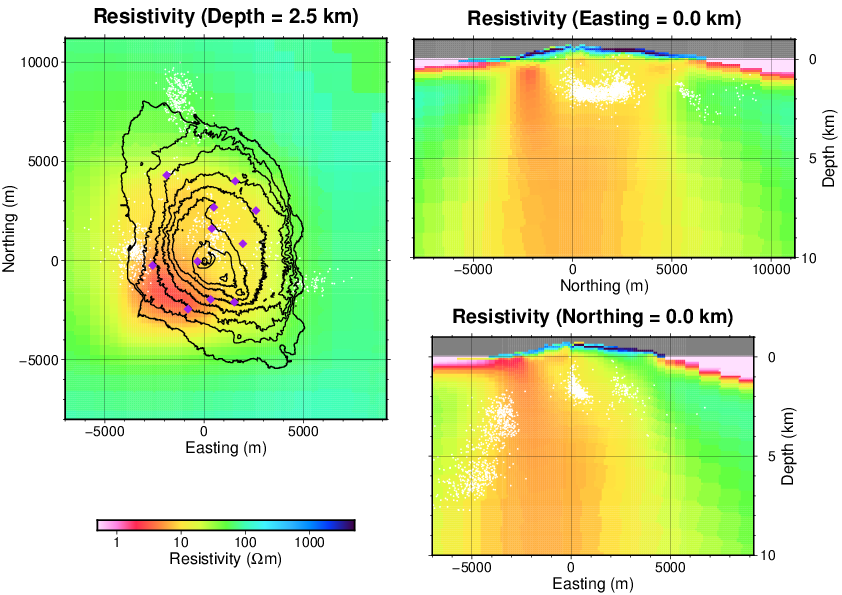

図3.10.1 伊豆大島比抵抗構造断面図

(左)深度2.5kmでの比抵抗分布.(右上)伊豆大島三原山(座標原点)を通る南北断面の比抵抗分布.(右下)伊豆大島三原山(座標原点)を通る東西断面の比抵抗分布.図中,白点は震源分布(気象庁地震火山部提供),左図中紫印は陸上観測点位置を示す.

図3.10.1 伊豆大島比抵抗構造断面図

(左)深度2.5kmでの比抵抗分布.(右上)伊豆大島三原山(座標原点)を通る南北断面の比抵抗分布.(右下)伊豆大島三原山(座標原点)を通る東西断面の比抵抗分布.図中,白点は震源分布(気象庁地震火山部提供),左図中紫印は陸上観測点位置を示す.

光電子増倍管検査室.一度に100本の光電子増倍管の検査を行うことができる.

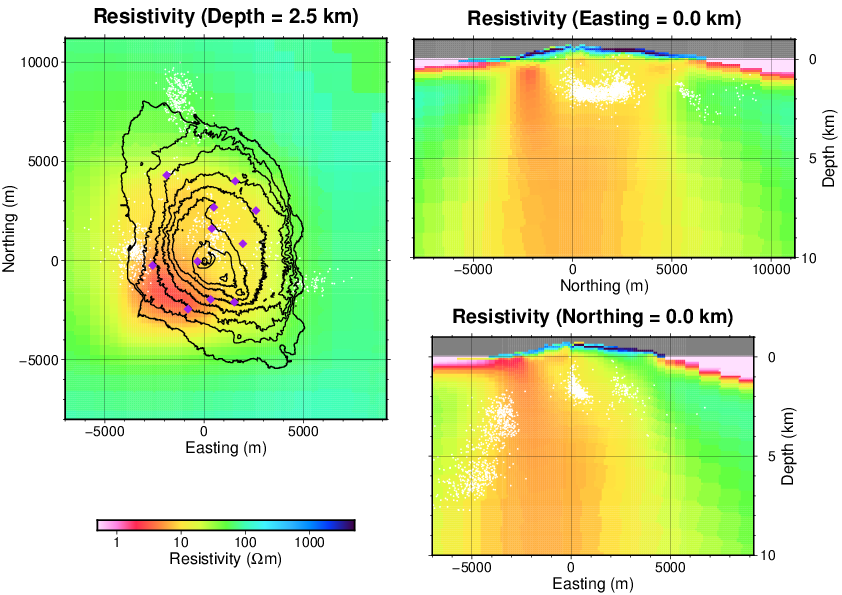

(a)電磁成分検出用の宇宙線検出器の模式図.(b)室内での水タンクを用いた較正試験の様子.(c)有村観測坑道における電磁成分強度(大気効果補正後)の時系列と48時間雨量の比較.(d)線形回帰分析の結果.

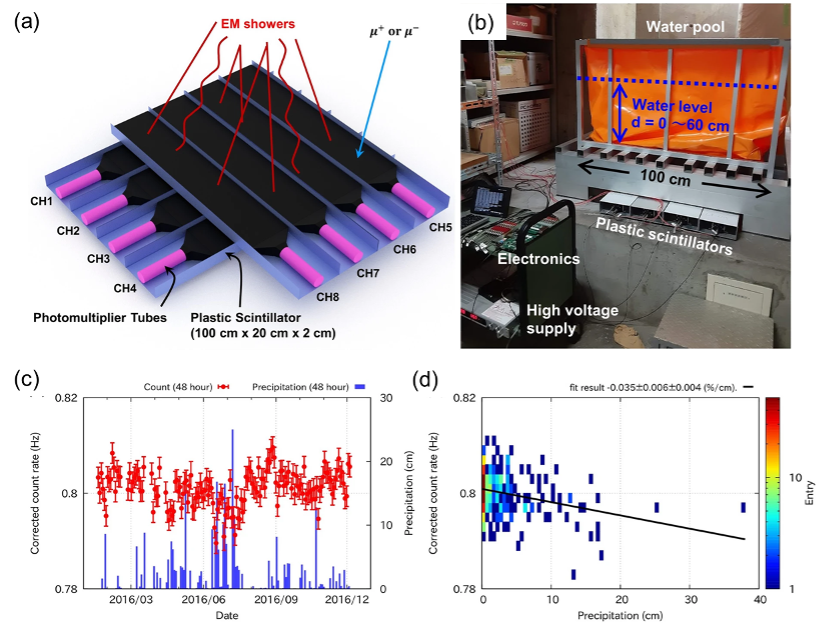

a)クレーター上空、b)東の空、c)南西の空から見た、伊豆大室山スコリア丘の3次元密度分布。赤く透明度が低いこころほど高い密度を意味する。オレンジ色の点は観測器の位置を表す。緑色の数字1は溶結した主火道、2A, 2B, 2Cは噴火終盤に主火道から山体に貫入したマグマが冷えて固まったもので、このうち西に伸びた2Aは小さな溶岩流を作り、南南東に伸びた2Bは山腹の小火口を形成した。3は岩室山溶岩ドームである。この図はhttps://www.eri.u-tokyo.ac.jp/CHEER/data/omuro3ds/ で公開されている。

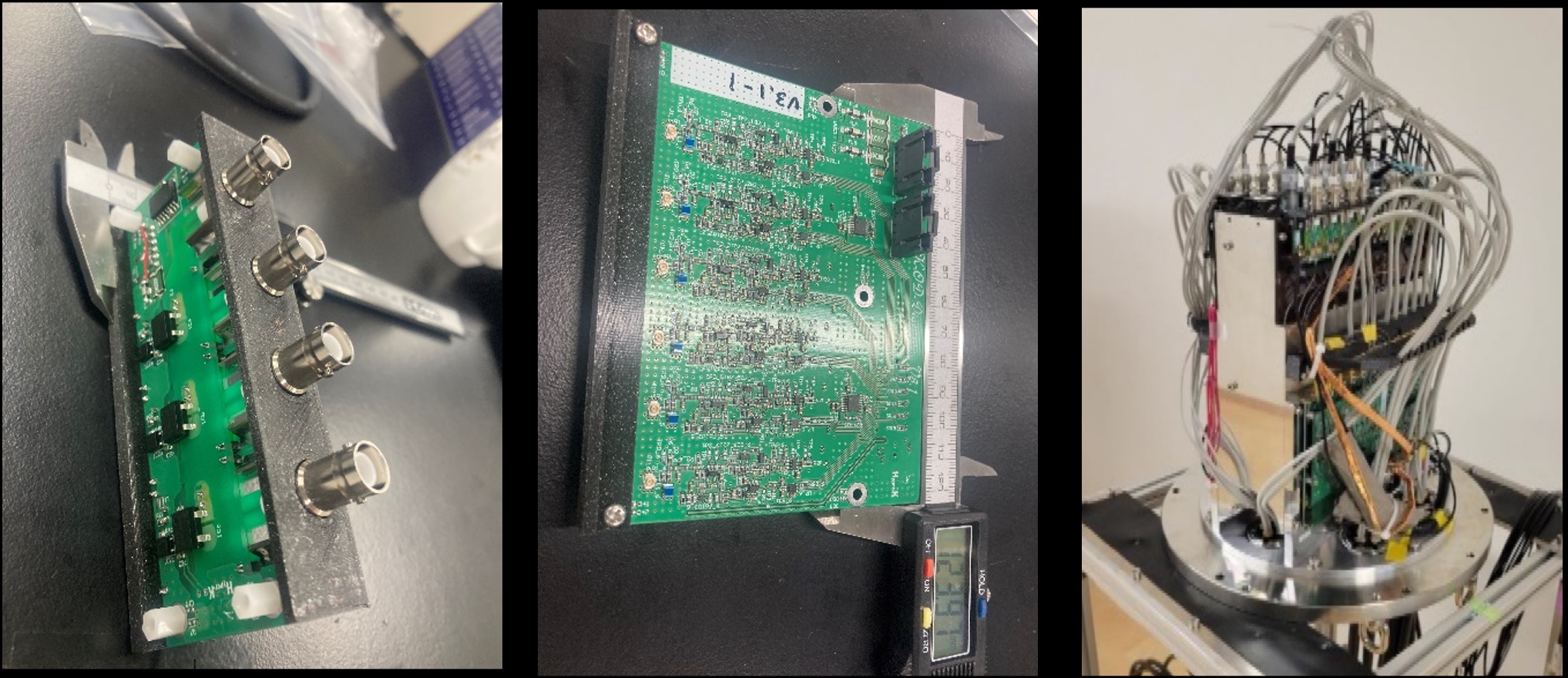

図3.8.5 高圧電源と微小電流信号を分離する回路(左),外水槽用信号読み出し回路(中),ハイパーカミオカンデ用水中電子回路システム(右)

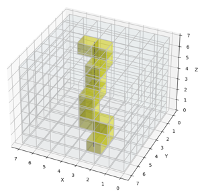

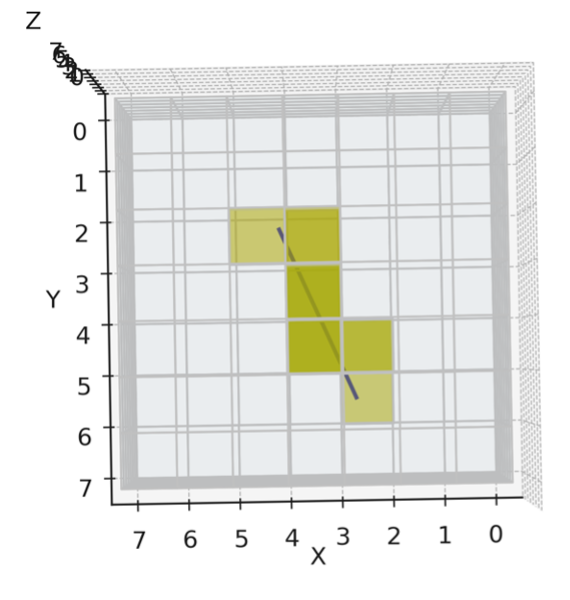

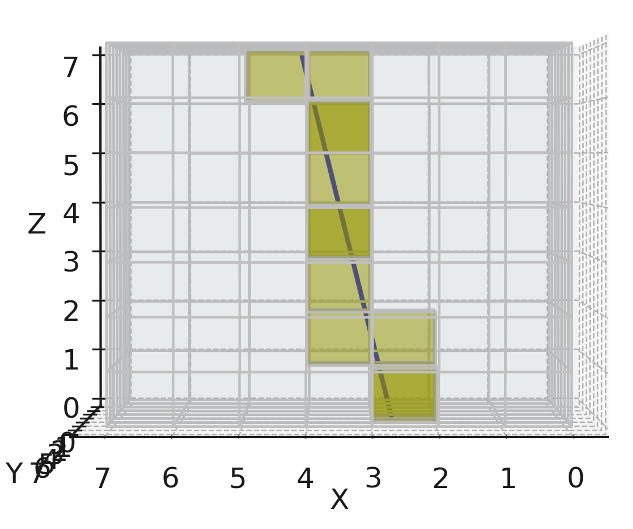

図3.8.4 3次元Voxel集合体における Ray tracing algorithm可視化の例。青い直線と当たり判定のあるVoxelは黄色にハイライトされている。(a) 俯瞰視点 (b) Z軸方向から見たケース (c) Y軸方向から見たケース。

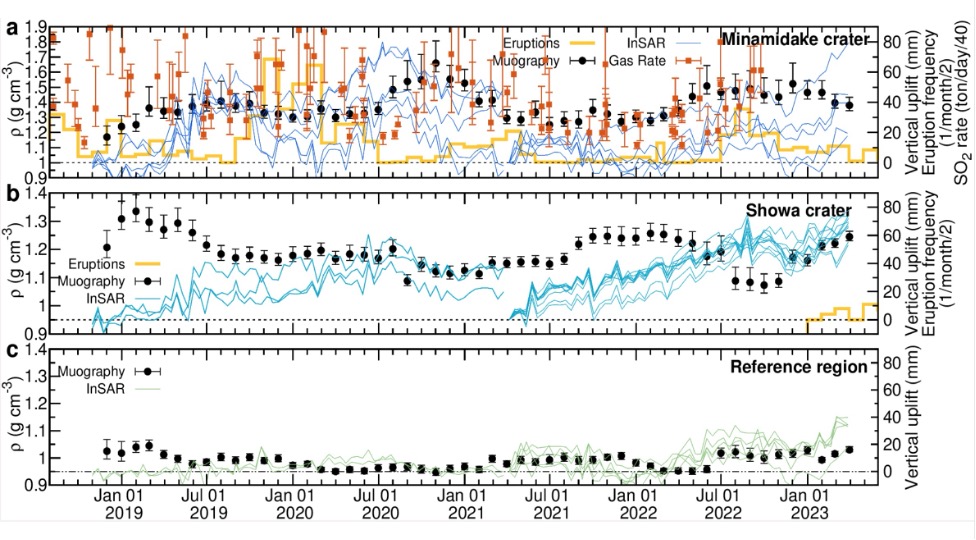

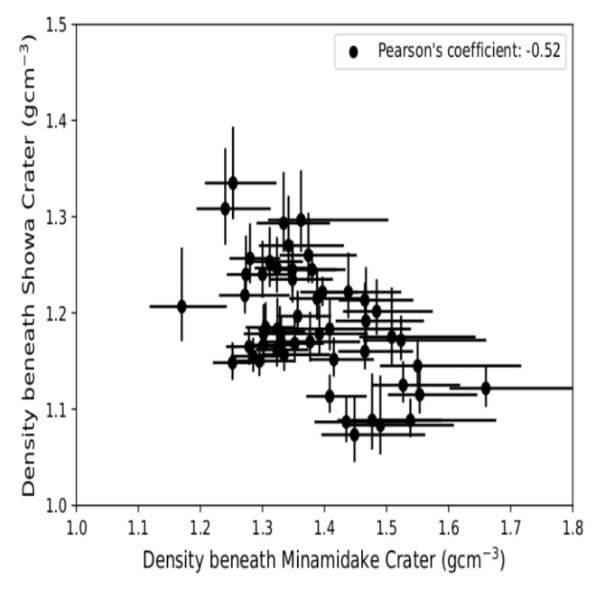

図3.8.3 桜島火口近傍において得られたミュオグラフィ密度(黒丸)、SAR変位(実線)、噴火頻度(棒グラフ)、SiO2放出量(赤四角)の比較。上から順に南岳火口(a)、昭和火口(b)、それ以外の場所(c)が比較されている。

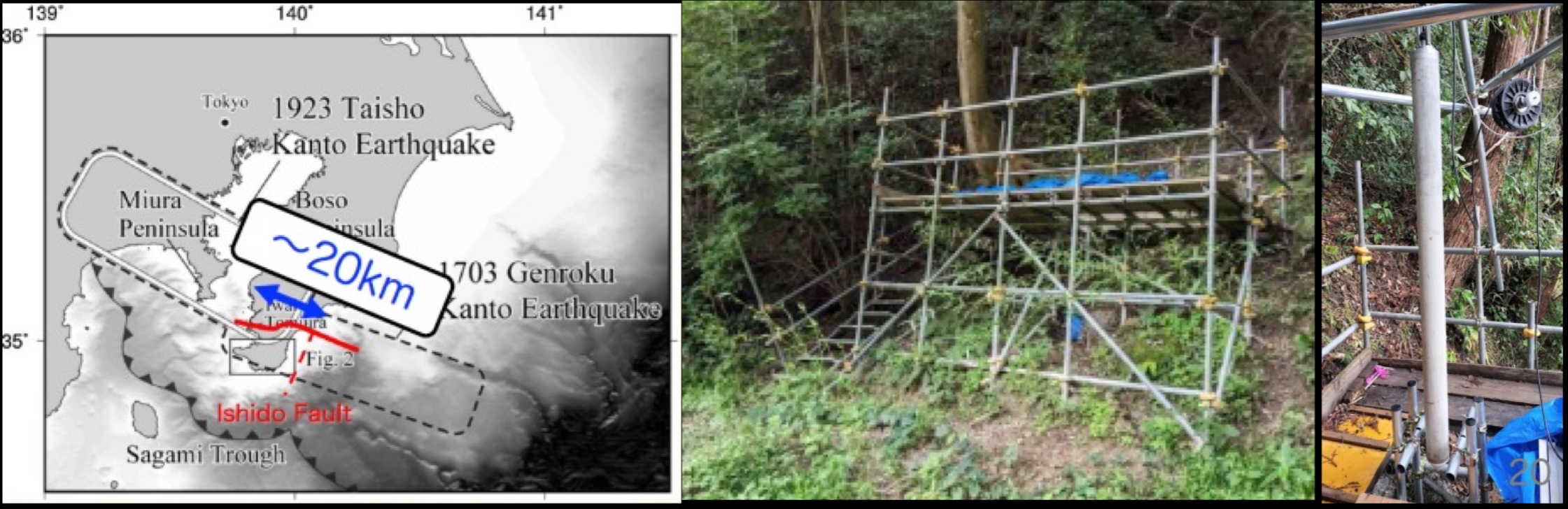

図3.8.2 石堂断層の予想図(左図中の赤線),観測サイト(中図),検出器(右図)

図3.8.1 桜島における火口近傍の密度構造の時系列変化。