巨⼤地震が発⽣した場合,早急に損傷を受けた建物の損傷度を評価し,建物の継続利⽤の可否を評価する必要がある.そこで本研究では,⽐較的安価の加速度計を設置し,建物の地震時応答を計測して,等価線形化法を⽤いた損傷度評価システムの開発を進めている.等価線形化法とは,建物に作⽤している⼒と変形の関係を等価⼀⾃由度に縮約してその耐震性能を評価する⽅法である.このシステムの有効性を実証するため,既存構造物に実際に設置して,計測を続けている.観測建物は,中層事務所ビル,学校建物,低層⽊造歴史建造物,低層⼾建て住宅,60m級通信⽤鉄塔などである.本年度には、引き続き設置した計測装置の保守を実施するとともに、学内の被災度判定の迅速化を目的に、赤門と東海村キャンパスへの設置を進めた。また、観測データの学術共有を目的に、日本建築学会所有の建築会館へのセンサー設置を行った。併せて、観測データを用いた新しい地震被災度判定手法の開発を目指し、Firefly理論を用いた機械学習を用いた方法の検討を始めた。また、建物の高次モードの影響を観測記録から取り除く新しい方法として、連続Wavelet変換を用いる手法の開発を行った。

「部門・センターの研究活動」カテゴリーアーカイブ

3.6.8 実験・理論,シミュレーション,地質学的手法に基づく火山の基礎研究

(1)噴火のダイナミクスの解明を目指した実験と理論研究

マグマ破砕過程を「粘弾性流体の破壊現象」と位置づけ,定量的モデル化に向けた粘弾性構成方程式の構築と数値計算手法の開発を進めた.単純なマクスウェル型の粘弾性を示す光弾性物質を用いた変形・破壊実験に着手し,加速を伴う3次元の変形場の中で,流動から破壊へと遷移する様子を,光弾性を利用した弾性歪の可視化を含めて観察した.また,気泡の膨張に伴う流体の破壊と流動挙動について,この粘弾性流体と降伏強度より小さい応力下で弾性を示すジェル状流体の比較を行った.気泡への気体供給速度を増加すると,粘弾性流体は脆性破壊を生じたが,ジェル状流体は流動速度が増加した.これらの流体のレオロジーと,水蒸気噴火の噴出物である火山泥のレオロジーを比較したところ,火山泥はジェル状流体に近い性質を持っていることが分かった.マグマにおいても,結晶を含む低粘性マグマはジェル状流体に近いレオロジーが報告されている.これらの結果は,これまで弾性の存在と歪み速度のみに基づいて判定されていた火山物質の脆性破砕条件を見直す必要のあることを示唆している.

(2)火山噴煙ダイナミクスのシミュレーション研究

爆発的火山噴火で見られる噴煙柱・火砕流の噴煙ダイナミクスと,火山灰輸送・堆積プロセスの解明を目指し,数値モデルの開発とそれを用いた大規模シミュレーション研究を数理系研究部門と連携して進めた.噴出条件や大気条件を変化させたパラメータスタディを実施するとともに,実際の噴火事例に関する噴煙挙動や堆積過程の再現を試みた.シミュレーション結果と人工衛星画像や堆積物分布などの観測データとの比較することで,噴火条件の迅速な推定方法を検討した.

成層大気中の乱流モデルをベースとして,固体粒子を含む噴煙シミュレーションと火山雷の発生過程を調べる研究を,日本・アルゼンチン・インド・ドイツとの国際共同研究として実施した.2022年1月のトンガ海底火山大規模噴火の際に観測された,リング状の火山雷分布が,乱流による固体粒子の凝集効果によって説明することができ,雷の発生数や空間分布から複数回の爆発の発生を推定することができた.

(3)大規模噴火に関する研究

南九州鬼界カルデラの活動履歴や7.3 ka鬼界アカホヤ噴火の推移を解明するための研究を進めている.とくに従来アカホヤ噴火の前駆的活動により形成された可能性が指摘されていた長浜溶岩(流紋岩質溶岩)やそれ以前の活動の実態を明らかにするために,2018年にボーリング掘削を実施した,それにより得られた試料の解析を進めた結果,長浜溶岩は深度11-190 m(水深130 mに相当)に存在し,その直下の深度190-230 mには貝殻を含む粗粒砂質層や複数枚のテフラ層を主体とした海成の地層が存在することがわかった.さらに下位(230 m以深)には斜長石斑晶に富む複数枚の安山岩質溶岩が存在する.長浜溶岩直下の砂層に含まれる複数の貝殻の14C年代測定を行ったところ,7000〜8300 cal BPの年代値が得られた.これにより,長浜溶岩の活動が鬼界アカホヤ噴火に先行する活動であったことがはじめて地質学的・年代学的に明らかになった.長浜溶岩およびその下位のテフラ層(12-15 ka)とアカホヤ噴火の岩石学的関係,大規模噴火に先行する溶岩流活動の役割など,巨大噴火を起こしたマグマシステムとその進化について研究を進めている.

3.6.7 新たな観測手法の開発

(1)火山の空振モニタリング手法の開発

火山噴火に伴う空振の波形や振幅を正確に計測するため,新しい空振計を開発している企業や工学系の研究者らと協力し,小型・低消費電力マイクロフォンやMEMSセンサー,高精度気圧計の比較試験および火山地域における長期評価試験を行い,必要な改良を進めた.

より効率のよい空振アレイ観測の方法として,従来のアレイ観測よりも一桁空間スケールの小さい,10メートルサイズの極小規模アレイの開発を行い,イタリアのストロンボリ火山において,極小規模空振アレイを用いて観測したデータの詳細な解析を行った.そして,アレイ解析と波動場数値計算を組み合わせることにより,これまでにない精度で空振源の高さに制約を与えることができた.また,活発な噴気活動を続ける霧島火山硫黄山周辺において,大小二つの噴気からの空振シグナルを計測・分離する観測実験を行った.3要素極小規模空振アレイと単独空振計による観測データの統合解析により,音源分解に成功し,両者の振幅比が15:1であると決められた.強度に差のある空振場で微弱な音源を把握することは容易ではなく,本研究の手法は,噴気地帯や複数の活動的火口を有する火山の監視や観測に役立つものと考えている.

(2)無人ヘリやドローンを活用した火口近傍観測システムの開発と応用

活動的な火山において,観測者を危険にさらすことなく火口周辺での様々な観測を実施することを目的として,2008年から無人ヘリを用いた火口近傍観測システムの開発を進めている.産業用無人ヘリを火山観測に利用するため,様々な火山での飛行実績を積むとともに,観測に必要な様々な周辺機器,静止画・動画撮影用の機器を搭載するための専用雲台,地震計やGPS観測装置をヘリから降下設置するウインチ,無人ヘリ設置用の地震計モジュール,GPSモジュールなどの開発を進めてきた.口之永良部島では2015年4月に火口近傍の4箇所に地震計を設置した.この地震計は2015年5月の噴火で失われたが2015年9月に再度5点を設置した.観測データから2015年5月29日の噴火に先行して火口近傍で地震が急増していたこと,単色地震も増加していたことがわかった.また,可視画像・熱映像・電磁気・ガス等の多項目データから,活動の大きな変化も捉えられた.火口に接近して得られたガスの分析により脱ガス時の見かけ平衡温度も推定された.2016年6月には,火口から1.5km内が警戒範囲となっている西之島において,気象庁と共同で無人ヘリ(船上より離発着および制御)により活動・噴出物の観察および岩石試料の採取を行った.また,2009年から2017年にかけて,桜島山頂付近に地震計およびGPS受信機を設置した.桜島山頂の地震計は2021年2月末時点も稼働を続けている.

無人ヘリによる空中磁気測量も精力的に行っている.2011年霧島新燃岳噴火後の山体の帯磁状態の変化を把握するため,2011年5月,11月,2013年11月,2014年10月,2015年11月,2017年11月,2018年11月の計7回,新燃岳およびその西側,およそ3㎞四方の領域において,繰り返し空中磁気測量を実施した.測線間隔および対地高度はおおよそ100mで一定として測定フライトを実施した.プログラムした航路に沿って正確に測定飛行できることは繰り返し測量にとって大きな利点である.解析の結果,新燃岳火口内の溶岩は平均として4.0 A/m帯磁したと想定すると観測された全磁力データをよく説明することが判り,火口に蓄積された溶岩が熱拡散過程で順調に冷却している様子を明確にとらえることに成功した.また,三宅島においては,今後の火山活動を把握するための基礎資料とするために無人ヘリを用いた詳細な空中磁気測量を2014年5月と2016年11月に実施し,2017年度に解析を進めた結果,山体北側で負,南側で正の変化を検出した.その後,2019年6月にも実施している.2018年1月 に噴火した草津白根山・本白根山においても無人ヘリによる空中磁気測量を実施し,過去有人機により得られたデータとの比較解析を進めている.

電動モーターを動力源とするいわゆる「ドローン」の性能が近年大幅に向上し,火山観測において活用できるレベルに達しつつある.火山センターではドローンを活用した火山観測も進めている.新燃岳においては,ドローンによる火口内への接近撮影を実施し,西之島においては船上から飛ばしたドローンによる画像撮影と試料採取を実施した.霧島山・硫黄山ではドローンによる繰り返し空中磁気測量の活用実験を開始し,2019年に複数回の測定を実施した.その結果,無人ヘリよりも低廉かつ機動的に観測を実施できることが確認できた.これを受けて,三宅島においてもドローンによる空中磁気測量を試みている.無人ヘリは広域をカバーする測量に適しているが,経費や機動性にやや問題がある.一方,電動ドローンの飛行性能は年々向上しており,観測対象によっては無人ヘリに置き換える観測手段となり得る.今後は,観測対象に応じて両者を使い分けることになろう.

(3)衛星技術を活用した火山活動の把握

ひまわり8号とJAXAのしきさい(GCOM-C/SGLI)の赤外画像を用いてアジア太平洋域の主要活火山のリアルタイム観測を行うと共に,これを基盤データとし各種高分解能画像・現地観測データ等を組合せ,噴火推移・噴火プロセス解明に関する研究を進めている.この一環として,高頻度観測が可能なひまわり8号の熱異常データを用いた噴出率推定方法の開発を行った.ひまわり8号の1.6-㎛画像での熱異常と噴出率の関係を検討し,両者の間に高い相関関係があり,この回帰式が,Y = 0.47 X(Y:噴出率 106 m3 day-1 ,X:輝度値 106 W m-2 sr-1 m-1 )と求められることを示した.この式を用いて,西之島2019-2020年噴火初期の噴出率を推定し,この時の噴出率は2013-2015年西之島噴火における平均噴出率より2-3倍高かったことを明らかにした.一方,しきさいのSGLI画像は分解能が250 mと比較的高く,溶岩流の拡大や火砕流の発生等,噴火状況の変化を高頻度で捉えることができる.このSGLI画像により,カムチャッカ半島に位置するシベルチ火山の2019年噴火の観測を行い,溶岩ドームの成長率が低い状態から急上昇する時,火砕流が発生していることを見出した.また,ジャワ島東端部にあるイジェン火山の火口湖の観測を行い,2019年5月中旬から6月にかけて湖水温が最高38℃まで上昇し,火山下のマグマあるいは熱水活動が活発化した可能性を示した.

3.6.1 火山噴火予知研究センターの活動の概要

火山センターでは,火山やその深部で進行する現象の素過程や基本原理を解き明かし火山噴火予知の基礎を築くことを目指して,火山や噴火に関連した諸現象の研究を行っている.その基本的な研究方針は地震研究所の2009年サイエンスプランで掲げられた「火山活動の統合的解明と噴火予測」および科学技術学術審議会による2019年1月に出された「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)の推進について(建議)」に基づいている.

本センターは2004年度に「火山観測の将来構想」を作成し,その中で主たる観測対象とする火山を3つに分類し,a)観測網を強化し研究成果を上げるべき火山として,浅間山,伊豆大島の2火山を,b)研究成果が短期的には大きく望めないが,将来のために観測を継続・改良すべき火山として,三宅島・富士山・霧島山の3火山を,c)他機関が既に観測網を整備している等の理由で基本的には撤退する火山として草津白根山を挙げた.全国の火山噴火予知研究コミュニティーで了解を得つつ,この構想に基づいて順次更新・整備を進めてきた結果,浅間山・伊豆大島では多項目観測網の強化が進み,霧島山では広帯域地震観測網を火山体に集中することができた.富士山の観測は着実に継続しており,三宅島については次の噴火に備えた観測網の強化が進む.また草津白根山については撤退を完了した.2010年度以降は,観測所等の施設は観測開発基盤センターに移管されたが,同センターの火山担当教員との協力・共同の元に研究方針に沿った整備を進めている.2022年度には,主な観測対象火山のデータをリアルタイムで表示する新たなシステムを導入し、機械学習を利用した火山性地震のリアルタイム検出や背景ノイズレベルの監視機能の追加を進めている。

観測網の強化・整備は一段落したと言えるが,観測を担うことのできる人材が急速に減少しつつあり,現状の観測網をこれまでどおりに維持することは相当な困難を伴う.これは地震研に限らず全国的な傾向であり,国内の火山観測における大学の役割を見直す時期が来ていると考えられる.伊豆大島や三宅島等次の噴火が切迫する火山を念頭に置きつつ,新たな火山観測研究の将来構想を早急にまとめる必要がある.

本センターの観測研究の対象となっている主たる火山の近年の活動は以下のとおりである.浅間山では2004年の活発な活動以降に大きな活動は無く,2008年,2009年,2015,2019年に弱い噴火が発生したのみである.しかしながら,2019年8月に発生した小噴火は活動度が極めて低い状態で発生したものであり,気象庁の噴火警戒レベルは1であった.この不意打ちともいえる噴火は観測を継続する上で安全管理の問題に影響を及ぼしている.伊豆大島は顕著な活動は無いものの,マグマ蓄積を示す基線長の伸びは継続している.富士山では目立った活動は無い.霧島山・新燃岳では2011年1月26日に約300年ぶりの本格的な準プリニー式噴火が発生し,それ以降は活発な活動が継続している.新燃岳は2017年10月に再噴火し,翌2018年3月には山頂火口から溶岩が溢れて北西に流れ下った.爆発的な噴火活動は2018年6月まで続き,山頂火口を埋めた溶岩や西斜面の噴気孔からは今も噴気が立ち上る.霧島山・硫黄山では2018年4月に小規模な水蒸気噴火が発生し,噴気活動は消長を繰り返しつつ2021年中も続いている.口永良部島では2015年5月に全島避難となる噴火が発生し,その後2017年,2018,2019年にも爆発的噴火が散発的に発生している.草津白根山・本白根山では2018年1月に小規模な水蒸気噴火が発生した.伊豆・小笠原諸島の西之島で2013年11月から始まった噴火は,周辺の浅海を溶岩で埋め立て新しい火山島を作り出し,約2年の活動後一旦終息したが,2017年4月と2018年8月に再度活発化し流出した溶岩により西方と南方への拡大が進んだ.2019年12月には再度溶岩流出が始まり,2020年8月まで続いた活動により旧島部分は完全に埋まり,面積が大幅に増加した.

本センターでは主たる観測対象火山以外についても様々な観測研究を行っており,新たな火山活動があれば国内外を問わず観測あるいは調査研究を実施している.また,実験・理論,シミュレーション,地質学,物質科学的手法等に基づく火山の基礎研究も実施している.以下,火山毎および研究手法毎に,最近の主たる研究成果を紹介する.

3.7.4 深海底を含む西太平洋地域への地震・電磁気・測地観測網の展開・維持とデータ公開

(1)地震・電磁気・測地観測網(海半球観測ネットワーク)の展開・維持

(1-1)海洋島地震観測網

ジャヤプラ(インドネシア),パラパト(インドネシア),デジャン(韓国),ポナペ(ミクロネシア),マジュロ(ミクロネシア),犬山(日本),石垣(日本),パラオ(パラオ),バギオ(フィリッピン),父島(日本),カメンスコエ(ロシア),サパ(ベトナム),ハイフォン(ベトナム),ビン(ベトナム)の9ヵ国14定常観測点における観測を, 海洋研究開発機構と共同で継続した.このうちマジュロ(ミクロネシア),父島(日本),カメンスコエ(ロシア)を除く11観測点からはリアルタイムで地震波形データを収集した.

(1-2)海洋島電磁気観測網

ポナペ(ミクロネシア連邦),アテーレ(トンガ王国),モンテンルパ(フィリピン),カンチャナブリ(タイ),ワンカイヨ(ペルー),南鳥島の各観測点における地磁気3成分と全磁力の観測を海洋研究開発機構と共同で継続した.得られた地磁気三成分確定値は,人工衛星によって観測された磁場データとともに,グローバル地球磁場モデルの作成に用いられている.また,2022 年までの観測値の公開準備を行った.

2022年1月15日に発生したフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山大規模噴火前後のアテーレおよびアピア(サモア,インターマグネット地磁気観測点)における磁場変化の比較から,アテーレで観測された2時間程度の時間スケールを持つ磁場変化の一部は噴火に伴って電離層内に誘導された局所的な電流によること,また,アテーレとアピアで同時かつ同程度の振幅で観測された変化は噴火には関係のない外部起源磁場変化である可能性が高いことを示した.

(1-3)海底ケーブルネットワークによる電位差観測

フィリピン-グアム,二宮沖-グアム(TPC-1),グアム-沖縄(TPC-2),上海沖-苓北(上海ケーブル)の海底ケーブルについて電位差観測を継続し,これらの電位差に含まれる長期変動成分の解析を継続して行った.電位差成分の永年変動(時間1階微分)と,短期主磁場変動や海流変動との関連の調査を継続した.また,これまでに行なってきた,電位差変動から地下電気伝導度構造の推定を目的とした電磁誘導数値モデリング手法の開発に加え,マントル最下部電気伝導度構造によるコアダイナミクスへの影響を評価するモデルの開発に着手した.

(2)海半球観測網を補完する長期アレイ観測

(2-1)海底地震観測

海底観測網直下の構造を浅部から深部まで決定する「広帯域海底地震探査」の手法開発を継続して行った.周期3–30秒においては地震波干渉法を,周期30–100秒においては遠地地震のアレイ解析手法をもちいることで,地震波異方性も含めた深さ10–150 kmの構造の定量的な議論が,浅部の構造を仮定せずに行うことが可能となった.また,位相速度測定が困難であった海洋底を伝播する Love波の新たな測定手法を開発し,実用的な精度でのLove波の基本モード位相速度の測定を実現させた.

海底広帯域地震計の高度化するため微差圧計を追加し,Oldest-1アレイ観測より標準仕様として使用している.この追加により,傾斜ノイズ除去に加え,海中重力波起源のノイズを除去することで,30以上の長周期上下動成分のノイズレベルを最大20dB低減できるようになった.

本センターが実施した海底地震観測の記録は,2014-2016年に観測を実施したオントンジャワ・アレイまでの記録がOHPデータセンターより公開済みである.本年はOldest-1アレイ観測記録・チリ三重会合点での観測記録を新たに公開した.

(2-2)海底電磁気観測

三陸沖日本海溝では,太平洋プレートの沈み込みに伴う変遷と地震発生との関連を電磁気学的手法と熱学的手法で解明することを目的とした研究を,2007年よりJAMSTECと共同で進めた.またこの海域での観測は,2009年度以降は,「地殻流体」計画の一環として継続している.2012年度までに海溝軸を横切る複数の測線上の合計31観測点でデータを取得し,2次元構造解析を進めている.なお,本研究で2010年に設置したOBEMは,2011年3月11日の東北沖地震に伴って生じた大津波によって誘導された磁場変動を記録しており,巨大振幅津波の波源域推定に貢献した(Ichihara et al., 2013, Earth Planet. Sci. Lett.).東北地震の震源域および日本海溝を横断する2次元電気伝導度構造を推定したところ,太平洋プレートと上盤プレートの境界面付近の構造に注目すると,沈み込み直後の境界面近傍に顕著な高電気伝導度領域が存在すること,深部に移動すると低電気伝導度に遷移することをが明らかとなった.これは,含水率の違いを反映していると解釈でき,2011年の東北太平洋沖地震の断層破壊が海溝付近まで伝搬したことに影響していると推察される(Ichihara et al., 2023).更に2013年4月から8月にかけて,新潟・秋田県沖日本海でも6台のOBEMを用いた観測を行った.同時に周辺の島で観測したデータ,過去に秋田県沖日本海で取得したデータを加えて3次元解析が進行中である.これらの観測データを統合的に解析し,最終的には日本海溝から日本海にかけての島弧断面の電気伝導度構造を明らかにすることを目指している.

観測開発基盤センターと共同し,ニュージーランド北島ヒクランギ沈み込み帯で繰り返し観測されるスロースリップイベントに伴う電気的な構造変化の抽出を目的とした,長期の海底電磁気観測を開始した.この観測のためにOBEMに新たな計測モードを追加し,また電池用耐圧容器を大きくして,電位差計測をハイサンプリングで1年間継続できる仕様に改造した.改良したOBEM3台を,定期的にスロースリップイベントが観測されている海溝陸側斜面に設置して,2023年11月より計測を開始した.2024年秋にこれらのOBEMを回収し,電池を詰め替えたのちに再設置して,現在2年目の観測を継続中である.2024年12月には,観測海域で2009年以来の大規模なスロースリップイベントが発生しており,現在展開中のOBEMがこのスロースリップイベントに関連した信号を記録していることが期待される.

(3)海半球ネットワークデータの編集・公開

Boulder Real Time Technologies社のAntelopeというソフトウェアを用い,オーストラリア地質調査所,台湾中央研究院地球化学研究所,及びIRISとリアルタイムデータ交換を継続した.

各種機動観測データの公開を継続した.定常観測点データに関しては,海洋研究開発機構と共同で,広帯域地震データ,GPSデータ,電磁気データの公開を継続した.

3.7.3 最先端の地球物理海底観測システムの開発

(1)次世代の海底地震・測地観測システムの開発

本所において共に海域地震観測を行う観測開発基盤センターと共同し,海底地震観測の高度化として複数次元での観測帯域拡大を進めている.現在,広帯域地震観測での機器の高機能化,機動的海底観測での測地学的帯域への拡大,および水深6000mを越える超深海域での長期広帯域地震観測の実現,の3項目を具体的課題として機器開発を実行中である.

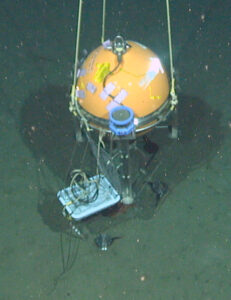

広帯域海底地震計(BBOBS)の平均的ノイズレベルを評価すると,長周期側での水平動のノイズレベルが陸上観測点での統計的上限に対して数倍以上高い.この対策として,低背なセンサー部をデータ記録部から独立させ海底面に突入させて自己埋設する構造の新型広帯域海底地震計(BBOBS-NX)を,ROV等の潜水艇による支援(設置・回収時)を要する運用方式で実用化した.2010年以降での複数の観測結果から,陸上観測点並のノイズレベルが確保できることを確認した.更に,このBBOBS-NXと同等の観測がROVを使用せず,自律動作により可能となる次世代機(NX-2G)の開発研究を科研費基盤研究(A)の補助を受け2015年から進めた.2016年10月にNX-2G試験機での実海域試験を実施,2017年4月に福島県沖日本海溝陸側斜面にて,既設置のBBOBS近傍にNX-2G試験機を設置,長期試験観測を開始し,2018年10月に回収,基本的な自律動作の機能が想定通りであることを検証した.更なる改良によるデータの質向上を確認するため,再試験を2024年9月に熊野灘において開始した[図5].後述の超深海用海底地震計(NUDOBS)と併せ,2025年度後半に回収する予定である.

また,BBOBS-NXを基に,機動的に広帯域地震・傾斜同時観測を行うBBOBST-NXの開発・実用化を進めると共に,海底での条件次第ではこれまでのBBOBSでも傾斜変動が計測可能であることも,複数地点での試験的観測データにより分かってきた.使用している広帯域地震センサーの長期間での安定性には問題は無さそうで,観測対象次第では有用と考えられる.2020年10月に,房総半島南東沖に2015年7月に設置したBBOBST-NXを5年ぶりに回収し,2年間の地震・傾斜連続データを得ることに成功した.水温データも4年間分を取得した.これらのデータの解析処理を進めたところ,過去の傾斜観測時には不明確であったBBOBST-NXのセンサー部での温度依存性が明確になり,今後はセンサー内部で精密な温度記録を得て,より高精度な傾斜変動データの取得を狙う.なお,前述したNX-2Gでも傾斜観測は可能であり,機動的で高密度な海底地震・地殻変動観測アレイの実現性が見えてきた.加えて,2020年の上記航海時に設置したBBOBST-NXを,2024年7月に回収した.こちらも,2年間の観測期間中に近傍で海底電磁流速計を設置しており,水温などの海底環境データも併せて取得している.2013年以降,この房総半島南東沖の地点ではのべ5年間の広帯域地震・傾斜データを得ており,今後は海底面での傾斜観測の可能性をより詳細に検討する.

1990年頃からの課題である,水深6000mを超える超深海域での海底地震観測を実現させるため,2012~2013年に新発想の機構で超深海用海底地震計(NUDOBS)を開発し試験観測の実施後に,水深9200mでの長期観測(2013~2014)を無事開始したが、回収時に無応答で未回収状態である.この推定問題点を解決し,現代的な研究目的に対応する広帯域地震観測が可能な,超深海用広帯域海底地震計(UDBBOBS)の開発を,2021年に科研費(学術変革・分担・代表:田中[2021〜2025])を得て再開した.UDBBOBSに用いる上で有力な候補となる小型・低消費電力な広帯域地震観測用センサー(Silicon Audio社,203-60)について,実験室での検証試験を行った.2個の同一形式センサーを用いて,それらの内部雑音が無相関であると仮定すると,その平均的雑音レベルが簡単な計算から得られる,という手法により,周期100秒でもNHNM以下と,長周期側での内部ノイズレベルも優秀であることが確認できた.現在,製造会社と低消費電力化・高感度化・粗傾斜データ出力について改修を進めている.加えて,この加速度センサーの低ノイズ性能を活かすため,UDBBOBS専用のデータレコーダーをOBS用の現行品を元に差動入力仕様へ改修した.また,2023年には科研費(挑戦的研究(開拓)・代表:塩原[2023〜2026])が採択され,UDBBOBSを実現できる見込みが確実になった.2012年に開発したNUDOBSはプロトタイプ機として機構・サイズ的に扱い難い面があったので,今回のUDBBOBSではそれらの点を考慮した機構設計を進め,地震観測機能を内包する耐圧容器の設計も新しい加速度センサーに合わせて行った.2024年9月,前述したNX-2Gの再試験観測と同一地点で,実地機能試験を開始した.両者の機器とも,着底後に観測状態へ移行したことは音響通信での応答から推測出来たが,実際の海底での状況を視認するための潜航調査を2025年2月に実施した.

図5 2024年9月に設置・2025年2月に,「ハイパードルフィン」で観察したNX-2Gの観測状態.下方のセンサー部と中心部の錘が堆積層に深く埋もれている.また,水中ケーブルの立ち上がりをセンサー部から離すための仕組みは,降下中にケーブルを抑え観測状態ではケーブルを離す役割である水色のカゴは適切に動作していたが,ケーブルは抑えに使った輪ゴムが伸びきらず,ケーブルが出切っていなかった.

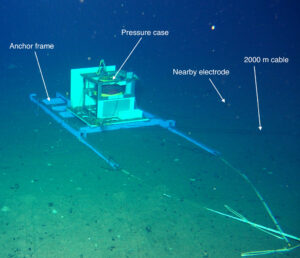

(2)最先端の海底電場観測装置(EFOS)の開発

電磁気探査の到達可能深度は,測定する電磁場変動の周期によって制御される.OBEM観測データのインバージョンによる最大探査深度は,周期1日以上で電場のS/Nが悪くなるために上部マントルの数百kmに限定される.新しい長基線電場観測装置(EFOS)は,1 km 以上の長いケーブルを海底に展張して良質な長周期電場データを取得する目的で開発された.上記「ふつうの海洋マントル計画」では,海域Aに合計3台のEFOS-2 (ケーブル長 2 km)と1台のEFOS-6(ケーブル長 6 km)を設置し,2014年9月に3台のEFOS-2を,2015年9月に1台のEFOS-6を回収した.観測点NM16に設置したEFOS-2[図6]とOBEMの電場データのノイズスペクトルを比較すると,105秒よりも長い周期でEFOS-2のノイズが約1桁低いことが示された.このデータを用いて遷移層の電気伝導度を求め,地震波のレシーバ関数解析結果と統合して,遷移層に存在しうる水の量の上限を推定することができた.

EFOSによる観測を世界中の様々な海域で実施できれば,遷移層の水のグローバルな分布を明らかにすることが可能となり,地球内部に含まれる水の総量や,地球の進化に関する議論を促進することが期待される.しかし現状のEFOSは,設置および回収に無人探査機(ROV)を必要とし,このことがEFOS観測のグローバル展開を困難にする要因となっている.現在のEFOSは耐圧容器にガラス球を用いているために深海有人探査機での取り扱いができない.2017年度はこの点を改善して有人探査機でも扱えるよう,耐圧容器を金属製に変更した.2018年度および2019年度には,科研費基盤研究(B)により有人探査機による展張・回収システムを検討し,作成した.このシステムを有人潜水調査船「しんかい6500」により設置する観測航海がこれまでに2度採択された(2019年8月・小笠原海盆,2021年6 月・伊豆諸島青ヶ島東方沖)が,いずれも海況の不良により,機器設置を行うことができなかった.次回の設置機会に向けて,さらなる開発と観測準備を継続している.

深海でのEFOSの設置・回収作業が可能な有人/無人探査機は,世界中を見ても極めて数が限られる.一方,マニピュレータがないため複雑な作業はできないが,深海底でケーブルを展張する機能はある各種曳航体が使用可能な研究船は,多くの国で保有している.これらの曳航体を用いた設置・回収が可能になれば,EFOSによる観測の機会が格段に増えることが期待される.我々は,深海曳航体(ディープトウ)によって設置/回収できるよう,EFOSの全面的設計変更を行い,このシステムについても本格的な開発を進めている.

図6 「かいこう7000II」によって撮影されたNM16に設置したEFOS.2014年9月17日,記録計の入った耐圧容器が回収された.

3.8.1 素粒子検出デバイスの開発研究

(a)ミュオグラフィ検出器 - 並列ミュオグラフィの強化

2006年に地震研究所が火山内部を世界に先駆けて描き出して以来,ミュオグラフィは急速に世界に広まりつつある.ミュオグラフィとは,宇宙線に含まれる高エネルギー素粒子・ミュオンの強い透過力を利用して,キロメートルを超えるサイズの巨大物体内部を透視し,その内部の密度構造を可視化する技術である.これまで第2世代システムのノイズ低減能力を強化することで2013年に薩摩硫黄島で発生した噴火において,マグマの昇降をとらえることに成功しているが,薩摩硫黄島は小規模火山として位置付けられるため,ミュオグラフィを桜島のような中規模火山に適用しようとすると,より厚い岩盤を通り抜けることができる極めて低強度のミュオンを一定時間内にできるだけ多く記録する必要がある.そのために2014年に設置された桜島ミュオグラフィ観測所(SMO)を観測装置の並列化により継続的に強化してきた.

2015年から2017年にかけて学術交流協定,知的財産協定など種々の協定を締結してきたハンガリー科学アカデミーウィグナー物理学研究センターとの協働により,2017年には軽量高解像度ミュオグラフィ観測システム(Multi-wire-proportional-chamber-based Muography Observation System; MMOS)を開発した.これは軽量でありながらも第2世代システム以上の高いノイズ低減能力と従来技術を一桁以上凌駕する解像力を実現した.ただ,有感面積が不十分であったため,2018~2019年にかけて口径を順次拡大し,現在では5.9㎡となっている.2019年度はこれをさらに拡大し,2020年に入るまでに総有感面積は9㎡に到達した.また,2019年度には並列化に起因する故障率を低減する目的で複数台の観測装置すべての通信系統を無線化することで通信故障率が軽減されたが,2020年度は電気系統においても,安定運用を妨げる要因があることが明らかとなり,その対策を講じている.

2017年終わりから2018年初めにかけて桜島における噴火が昭和火口から南岳火口へと推移したが,それに合わせて南岳火口下にプラグ形成を示唆する高密度構造物の成長が見られた。このプラグは南岳火口の活発化に伴って形成されつつあるものであることが想定された。その後、2023年2月ごろ、南岳火口から昭和火口に突如として噴火活動が推移した。その後も南岳火口及び昭和火口双方からの噴火が続いている。2024年までに南岳火口が噴火しているときには南岳火口近傍の密度が上昇して、昭和火口近傍の密度が減少する。昭和火口が噴火しているときには昭和火口近傍の密度が上昇して、南岳火口近傍の密度が減少することが分かったが(図3.8.1)、2024年は国内外火山学研究者と連携してこの火山学的解釈を進めた。昭和火口噴火と南岳火口底の密度、南岳火口噴火と昭和火口底の密度との間の相関を示すピアソン係数は-0.52で、2つの火口下の質量密度の間に中程度の逆相関があることを示唆している。同様の逆相関は、エトナ山の分岐した火道で測定されたマグマガスフラックス間にも見られ、垂直火道と斜め火道の間の噴火活動はマグマの水分含有量によって制御され、気相が多い場合は垂直火道に上昇しやすく、液相が多い場合は斜め火道を上昇しやすいとされている。桜島でも同様の機構で2つの火口の逆相関が現れている可能性がある。この成果を米ジャーナルJournal of Geophysical Researchに発表した。

(b)ボアホール設置型ラジオグラフィー

宇宙線ミュオンは上空からのみ飛来する.したがって,断層破砕帯や地滑り面等の地下構造を透視するためには,測定対象を見上げるように,ミュオン検出器を地下深く掘削坑(ボアホール)等に埋設することが必要となる.しかし,ボアホールのような狭隘な空間では,センサーの有効面積を大きくとることが困難であり,ミュオン・フラックスは限られた量しか得られないので,それを有効に活用する観測技術の開発が不可欠となる.

首都直下地震の正確な被害想定のためには,正確な震度予測が不可欠である.震度予測を行うためには,震源断層の特定と,断層姿勢,すべり量,そして断層の粗さについての理解が重要であるが,特に断層の粗さについては未解明の点が多く,観測に基づく定量的評価はほとんどなされていない.この観測の空白域を埋めるために,断層物質の直接サンプリングと,ミュオン透視を組みあわせ,断層粗さの直接観測を目指している.

今年度は関東大震災及び元禄地震の震源域の一部と推定されている,房総半島南部の石堂断層のミュオン観測を開始した(図3.8.2).今後観測を通じて,石堂断層の姿勢及び10mスケールでの凹凸を明らかにする予定である.

3.3.6 数値モデリングによる地球内部構造の解明

海洋プレートを動かす原動力や沈み込み帯における地震・火山活動の原因を考える上で海洋リソスフェア・アセノスフェアの構造を理解することが不可欠である。そこで本研究では中央海嶺近傍に焦点を当てた2次元数値モデルを用いて海洋リソスフェア・アセノスフェアにおける熱伝導率、熱膨張率、地震波速度の異方性を予測した。ここで異方性はマントル構成鉱物の結晶選択配向に起因すると仮定した。その結果、プレート拡大速度を与えるとカンラン石の[010]軸が鉛直方向に揃うためにその方向の熱伝導率が小さくなり、熱伝導率が等方的である場合と比較して海洋プレートの温度が数十度上昇することが明らかになった。また熱伝導率の異方性が地殻熱流量に与える影響、および熱膨張率の異方性が海洋底深さに及ぼす影響は限定的であった。さらに中央海嶺下における部分溶融とメルトの抜き去りに伴い、深さ60 kmより浅い部分のマントルの粘性率が高くなった場合の計算を行なった。その結果、プレートの年代にほぼ依らず深さ60 kmの直下で岩石の変形が集中し、その場所において地震波速度異方性の急激な増加が見られた。実際この結果に対応するような地震学的観測も報告されている