第3回 地震とは何か

3.7 地震の例(台湾地震)

台湾内の強振動記録によるマッピング(京大防災研/森)

グローバルな観測点による解析(地震研/八木・菊地)

EIC地震学ノート No.66 Sep. 21,

99

東大震研情報センター

◆遠地実体波解析(暫定解)◆

● 概略・特徴: 9月21日未明(現地)の台北の南西140kmでMs7.6の地震があり、

死者不明者千人を超える甚大被害が発生しました。USGSによる速報震源は次の通りで

す。

発生時刻 震央 深さ Ms

0920 17:47:19 (UT) 23.8°N 121.1°E 5 km 7.7

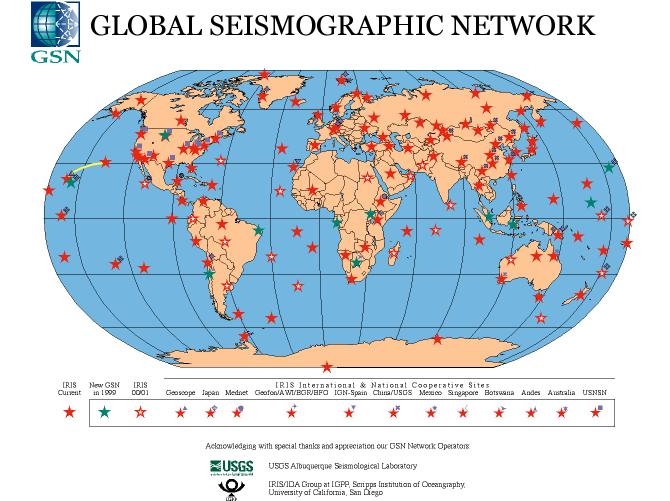

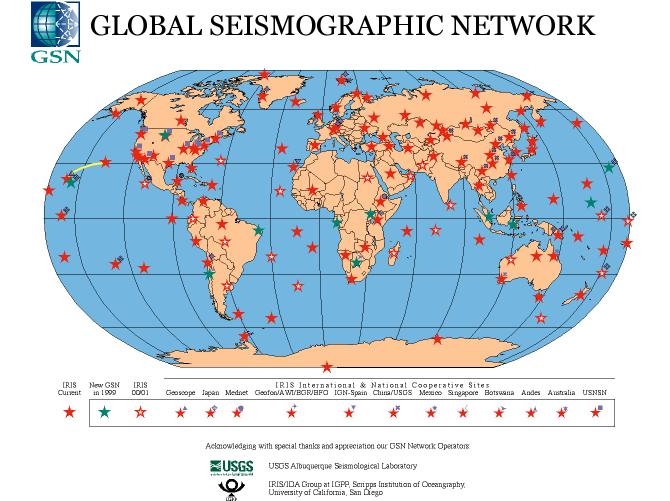

●データ処理: IRIS-DMCから収集した広帯域地震計記録のうち、24地点のデータ

(P波上下動)を用いて解析しました。観測点分布は概ね良好です。小さい初期破壊

から急激に大きな数秒間隔のパルスが3,4個が見られます。なぜか安定したメカ

ニズム解が決まらないため、ハーバード解のメカニズム用い、断層面上のサブイベ

ントの時系列を求めました。

P波初動の再読み取り値から震源(初期破壊点)の位置を決め直すと、北へ2.0km、西

へ21.8km移動します。

●結果: 主な震源パラメータは次のとおりです。

初期破壊点(震源) = 23.82N, 120.89E

深さ H = 11 km

走向、傾斜、すべり角 = (26, 27, 82)

東西圧縮の低角逆断層

地震モーメント Mo = 2.4 x10**20 Nm (Mw = 7.5)

破壊継続時間(主破壊) T = 28 s

主破壊の断層面積 (v=2.5km/s)S = 80x40 km*2

食い違い D = Mo / μS = 2.2 m (μ=34GPa)

応力降下 Δσ = 2.5 Mo/ S**1.5 = 3.3 MPa

● 解釈その他:東西圧縮の逆断層です。ここでは東傾斜の断層面(東側が西へ乗り上

げる)を取りました。およそ3,4個の多重震源です。初期破壊点から速度2.5km/sで、

主に北に向かって破壊が進行したと推定されます。モーメントはほかの機関の値より稍

小さめです。それでも兵庫県南部地震の約10倍に相当します。応力降下は3.3MPaで、

内陸の地震よりはむしろ、海溝沿いの地震の標準値に近い値です。