下部マントルの新しい不連続面

川勝 均、 鈕 鳳林

東京大学地震研究所

(岩波「科学」, 1994年11月号に掲載されたものをもとにしています)

地震予知計画のもとでは、各大学・研究機関によって 日本列島をカバーするように微小地震観測網が張りめぐらされている。 これをひとつの地震計の大アレイとして、 地球深部を覗く望遠鏡(望深鏡?)のような使い方をしよう、というのが J-array計画である(前稿参照)。 J-arrayの望深鏡でマントルを覗いていたら、 思いがけないものが見えたので以下に紹介したい。

地球科学のような「歴史性」というものが本質的である研究分野では、 歴史の結果としての今の地球のすがたを認識することが研究の第一歩である。このため、地質学者はフィールドへ出かけ地表の岩石を採取・分析し、過去の地球に 起きたことを推定しようとし、地震学者は地震波を観測し 地球の構造を決定しようと試みる。 残念ながら現在のところ地震学は時間を取り扱うことが出来ない。 我々が地震学的に調べうるのは、現在の地球のすがただけである。 しかしながら、地球の深部の構造についてもっとも確かな情報を与えるのは 地震学であり、地震学的に決められた現在の地球内部の構造は 地球の進化・ダイナミクスを考える上でもっとも基本的な制約条件である。 このため、地震学は---地震予知・防災といった現世的な 御利益の他に---地球科学の中で重要な位置を占める。 今回我々が観測した下部マントルの新しい地震波速度不連続面は、 上に述べたような意味で、地球の進化・ダイナミクスを考える上で 新たな制約条件になる可能性が大きい。

マントルの構造と遷移層

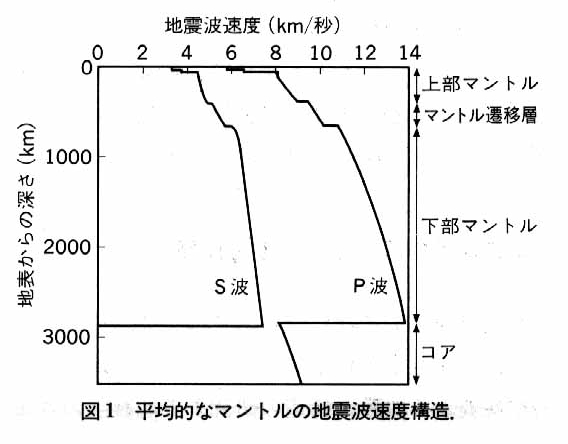

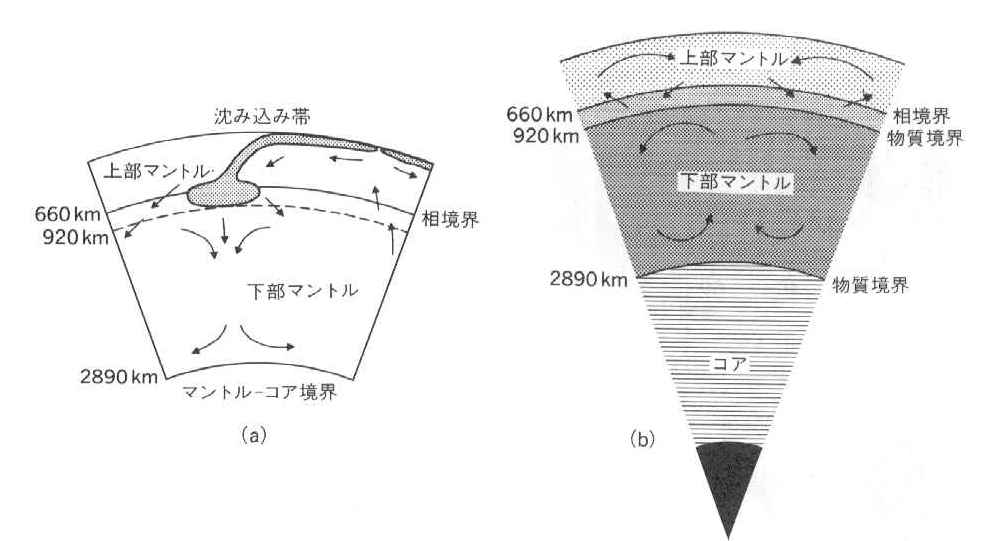

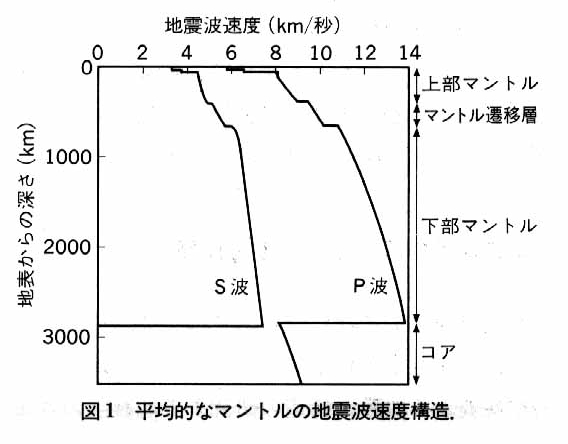

地球は成層構造をしており、地震波速度などの急激な変化のあるいくつかの境界で わけられている。図1は現在もっとも一般的に受け入れられている、 平均的な地球の速度構造である。 地殻とマントルの境界はモホロビッチ不連続面とよばれ、 密度の軽い地殻(花崗岩・玄武岩)がマントル(かんらん岩)をおおっている。 マントルと外核の境界(マントルーコア境界)は固体と流体(鉄)との境界でもある。 このふたつの境界は化学組成が異なる``物質境界"であり、化学反応なしに 物質的な移動はない。 一方、この30年ほどの地震学的観測から マントル内深さ400km〜700km---このあたりをマントル遷移層と呼ぶ---に ふたつの地震波速度の不連続面(410km,660km不連続面) があることがわかってきた。これらの不連続面が物質境界なのか、それとも、 化学組成は同じでも深さによって温度・圧力が変わることで相転移がおきている ``相境界"なのかは現在のところ完全には決着がついていない。 特に、660km不連続面が 相境界なのか物質境界なのかは、地球の進化・ダイナミクスを考える上で 最も重要な問題のひとつである。 660km不連続面が相境界であるということはこの境界を 通してものの移動は可能になり、マントル対流は全マントル的におきることになる; 逆に物質境界の場合は、マントルはふたつの対流層からなり、 地球の進化(冷え方)は両者の場合非常に異なることが予想される。 このようにマントル遷移層の理解は地球科学の第一級の問題であり、 過去何十年間もマントル・ダイナミクスの中心課題なのである。

J-arrayで覗くマントル遷移層

地震計をアレイ状にならべて地下構造を調べるというのは、 何もJ-arrayに始まったことではなく、 石油探査から地殻の構造の研究まで地震学の様々な分野で 日常的に使われている手法である。 J-arrayの特別な点はその差し渡しの長さにある。 地震波の到来する方向によって異なるが、 最長3000km(角距離約10度)にも及ぶ範囲をカバー できるため、遠方・地球深部から来る様々な地震波の 微妙な入射角の違いを識別可能にする。

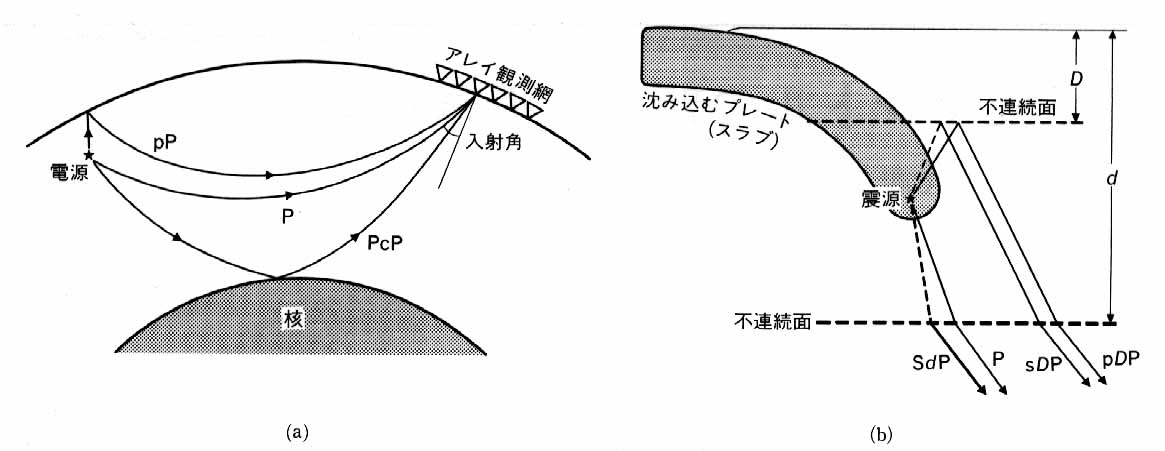

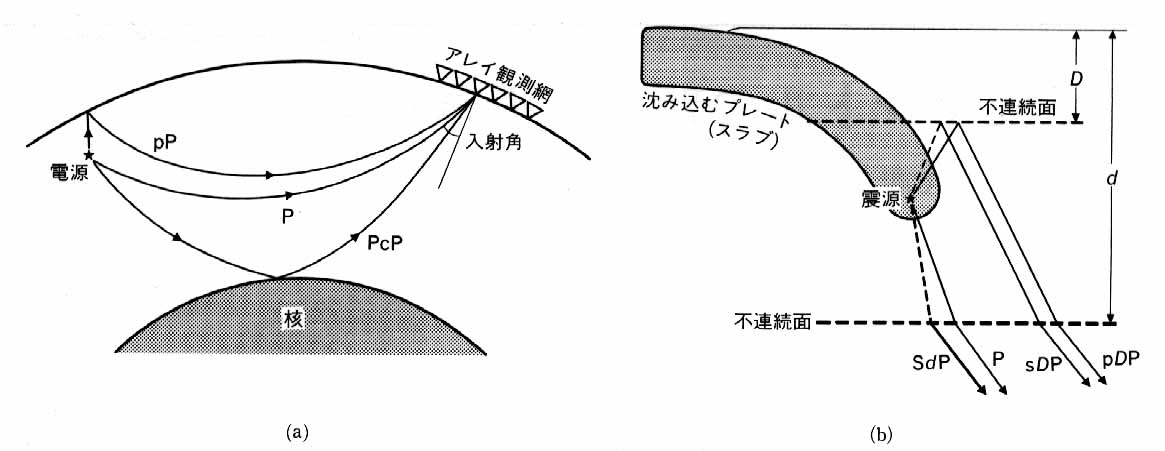

図2aに地球深部から来る波を地震計のアレイによって 識別する原理をしめす。地球深部で地震が起きると --- 地震は660km不連続面の深さまで起きる --- 幾何光学的な波(この図ではP波)は 直達のP相以外に、地表で反射された相(pP)、 マントルと流体コアとの境界面での反射相(PcP)など 色々な波が地表の観測点にやってくる。 これらの波は、遠地の地震の場合は、かなり急な入射角度で 観測点下に入ってくる。 地表のアレイで観測している場合、ある特定の波(例えば PcP相)は、 震源からの距離が近い順に観測され、一定の速度で地表を伝わっていくように 見える。この伝播の速度を「見かけ速度」と呼ぶが、この見かけ速度は 波の入射角の sin に逆比例する(アレイの真下、すなわち地球の中心から 来る波は、入射角0oであり、見かけ速度は無限大)。 各々の相の入射角は少しづつ異なるので、アレイ上で見かけ速度を測ることで 各相の同定が可能になる。

図2aに地球深部から来る波を地震計のアレイによって 識別する原理をしめす。地球深部で地震が起きると --- 地震は660km不連続面の深さまで起きる --- 幾何光学的な波(この図ではP波)は 直達のP相以外に、地表で反射された相(pP)、 マントルと流体コアとの境界面での反射相(PcP)など 色々な波が地表の観測点にやってくる。 これらの波は、遠地の地震の場合は、かなり急な入射角度で 観測点下に入ってくる。 地表のアレイで観測している場合、ある特定の波(例えば PcP相)は、 震源からの距離が近い順に観測され、一定の速度で地表を伝わっていくように 見える。この伝播の速度を「見かけ速度」と呼ぶが、この見かけ速度は 波の入射角の sin に逆比例する(アレイの真下、すなわち地球の中心から 来る波は、入射角0oであり、見かけ速度は無限大)。 各々の相の入射角は少しづつ異なるので、アレイ上で見かけ速度を測ることで 各相の同定が可能になる。

図2bは、マントル遷移層に地震波速度の不連続面がある場合、図2aの相以外に 直達のP波のすぐ後に来ることが予想されるものを示している。 ここでは、 震源から上方(下方)にP波(S波)として出て、深さD(d)kmに ある不連続面で反射して(変換されて)P波として観測されるものを pDP(SdP)と呼んでいる。 図2bを参考にすると、 震源から下向きに出る変換波(SdP)は、P波に比べて 小さな入射角(速い見かけ速度)で観測点に入り、 上向きに出る反射波(pDP)は 大きな入射角(遅い見かけ速度)で観測点に入ることがわかる。 見かけ速度から波(相)の種類が同定されると、 直達P波との時間差から マントル内の不連続面の深さがわかることになる。

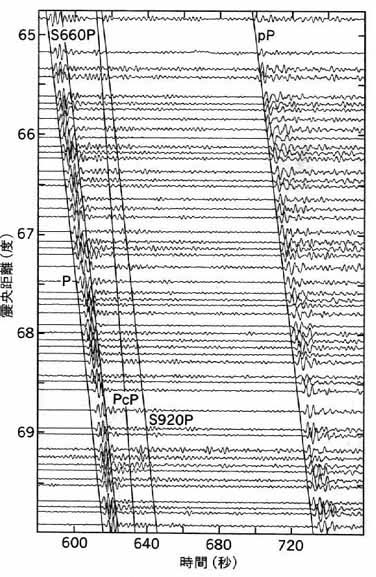

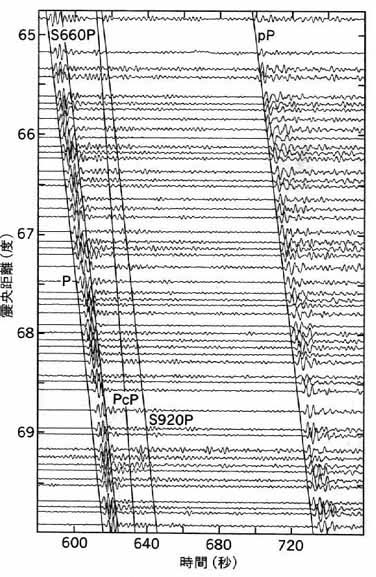

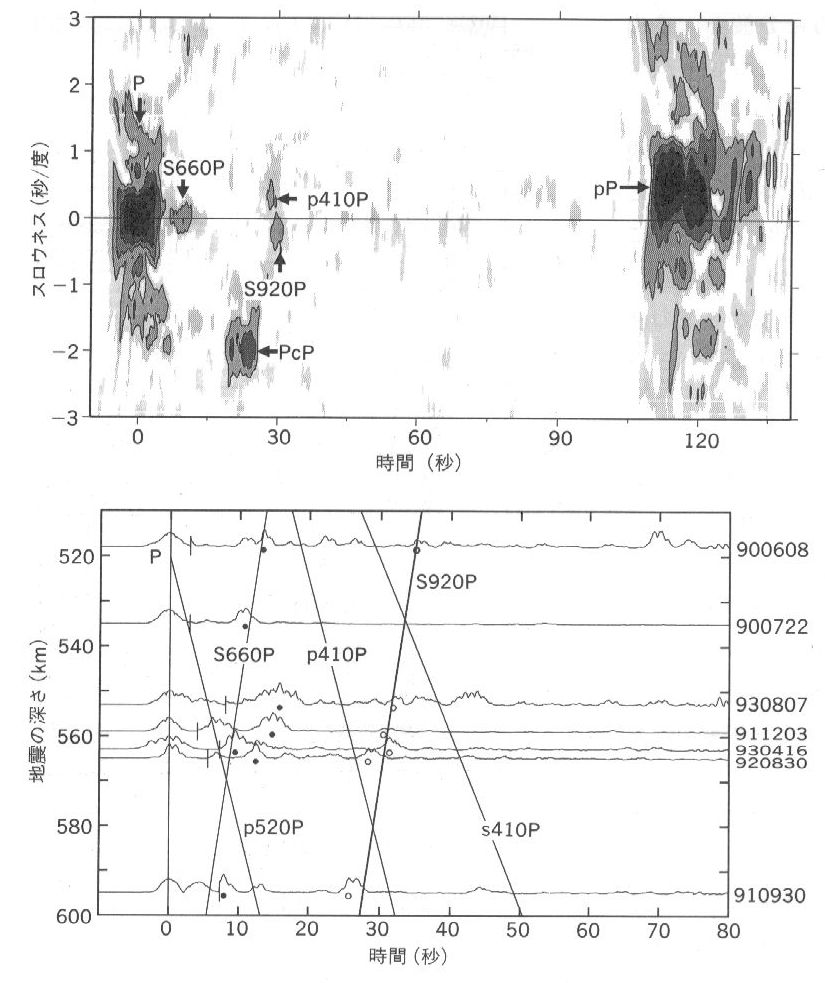

上に「見かけ速度を測る」と書いたが、マントル遷移層を調べるために 我々が観測しようとしているような波(相)は微弱で、個々の観測点の 波形から波の到来を読みとることは困難である。 図3はトンガ地域で起きた深さ563kmの地震をJ-arrayで観測したものを示す。 縦軸は震央距離を角距離で現し、横軸は時間である。マントル深部からくる波は この図でほぼ直線上に並ぶはずである。 各波形で、はじめに現れる波が直達のP波で、120秒ほど後に現れるのが 地表で反射されたpP相である。このふたつの波の間にいろいろな微弱な波が 観測されるが、これらの多くは観測点直下の 構造を反映している波であり、マントル深部についての情報をもとめている 我々にとってはノイズにすぎない。 しかし、これらの波形をたくさん集めて、波の見かけ速度を仮定して重ね合わせると、 観測点固有の波はお互いに打ち消しあい、 ノイズに埋もれていたいろいろな波(相)が浮かび上がってくる。 図3には、いくつかの予想される波(相)の理論到来時間が直線で 描かれているが、この直線の傾きが各々の相の見かけ速度にあたり、 傾きをいろいろ変えて各波形を重ね合わせるので、slant stackingと呼ばれる。

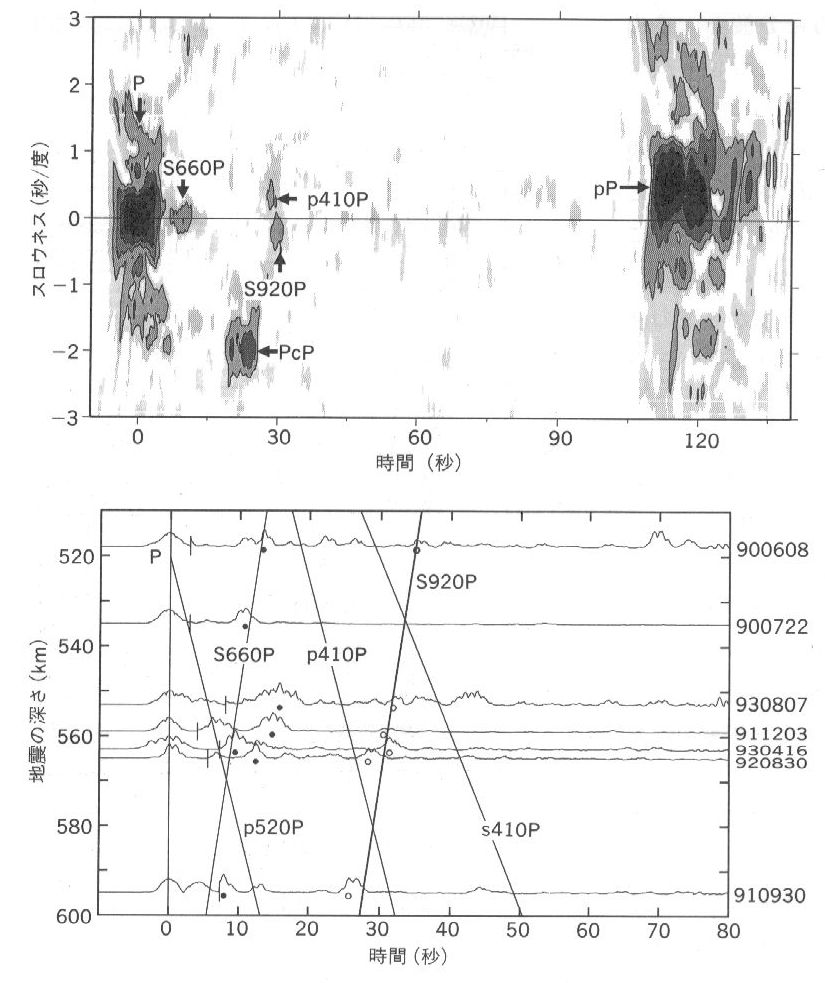

このような操作をほどこして、重ね合わせた波形の振幅をプロットしたものが 図4である。図で暖色系の色が振幅の大きな部分を示し、地球深部からくる 波の存在を現す。縦軸には、重ね合わせるときに使った見かけ速度の逆数 (slownessと呼び、入射角のsinに比例する)を直達のP波を基準にとってある。 この値が正である(入射角が直達P波より大きい)という事は波が震源から 上向きに出て反射されて来たことを意味し(例えば、pP相)、負の場合は 直達P波に比べて下向きに出て深部で反射またはS波からP波へ変換 されてきたことになる(PcP)。 図4では、上に述べたようなpP・PcPという地球の基本的な層構造から 期待される相を明瞭に観ることが出来る(pPが長く続くのは、実際はこの中に 海水面や地殻とマントルの境界面で反射されたものが一緒に混ざっているからである)。

そしてそれ以外に三つのピークが観られる。 入射角が直達P波と余り変わらないことは、波の経路がにていることを示し、 震源の近くで反射・変換されたものであることを示唆する。 波(相)の到来時間と入射角の考察から、このうちふたつは既に知られている マントル遷移層の不連続面に対応しており、S660P・p410Pと解釈される。 三つ目の相は、入射角がP波より小さいことからS660Pと同様に 震源から下方にS波として出て、どこかでP波に変換されたものであろう。 到来時間から深さを決めると約920kmとなった。 ところで, 同じ地震を関東地方をカバーする地震研究所の観測網のデータだけを使って解析すると,イメージが全体に不鮮明になっており、入射角・到来時刻がそれほど違わない p410PとS920Pが分離できていない。 従って、日本列島全部をカバーするような J-array計画が有って初めて ここで紹介するような解析が可能だった と言ってよい。

920km不連続面

図4bのような結果が得られてS920Pらしきものが見えたからといって、 マントルの920kmの深さに地震波速度の不連続面が存在するとは 一概に結論つけにくい。マントルには様々なスケールの水平方向の 不均質があることが知られており、そのようなものがたまたま見えている可能性もある。

幸いなことに---ここで解析するような深発地震は いくら起きても災害はもたらさない--- トンガ地域は地球上で最も多く深発地震が起きるところで、 世界の65%の深発地震はここで起きる。 J-array計画が開始されて以来も、500km以深の解析可能な大きさの地震が 7個起こっている。これらの地震はトンガ地域の南北およそ1000km にも及ぶ範囲で起きているが、7個のうち6個の地震について、 到達時刻・入射角からS920P相の確認をすることができた。 図5には、個々の地震についてS920Pの見かけ速度(入射角)を仮定して stackingを行った波形の振幅(図4で言えば、S920Pが最も大きくなる slownessに対応)を、地震の深さで並べてある。 P波以後は、微弱な後続波が見やすいように S660Pの振幅が1になるように拡大してあり、いくつかの相については 理論的な到来時間を直線で示してある。 P波の後続波に色々なものがみられるが、 最も顕著な相は黒丸をつけたS660P相である。 理論値からかなりずれることがあるのは 660km不連続面が深発地震の起こるあたり、即ち、沈み込んだ海洋プレート (スラブと呼ぶ)の周辺で深くなっていることのあらわれである。 最近の地震学的研究から、20〜60km深くなっていることが 明らかになってきており、我々の観測とも調和的である。

S660Pの次に目立つのが白丸を付けた相で、 S920Pの理論到来時間にほぼ一致して直線上に並んでいる。 図4と同様の解析から、slownessもP波に比べて少し小さい。 従って、この波をS920P相と解釈して間違えなさそうである。 1990年7月22日の地震についてこの相がみられないのは、 ほとんど同時刻にくるs410P相と打ち消しあったためではないかと考えられる (この地震と1990年6月8日の地震については、 地震研究所のデータしか手元になくslownessの解像度があまり良くない)。

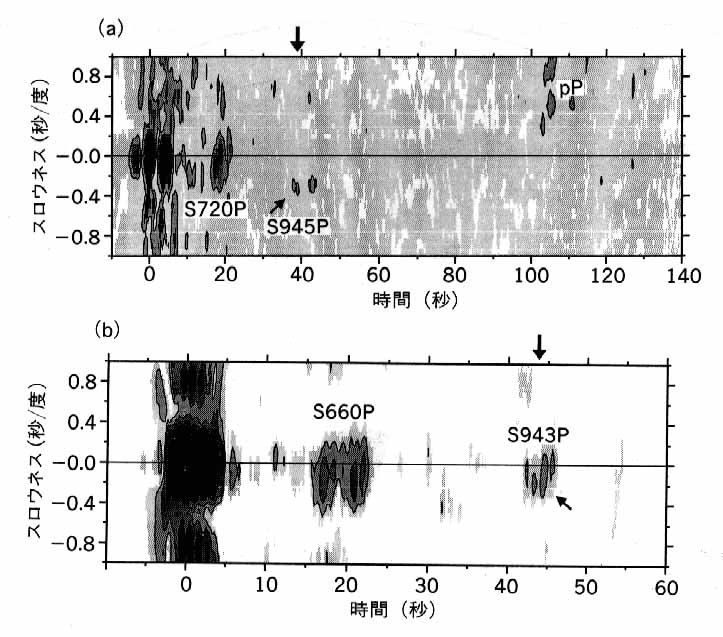

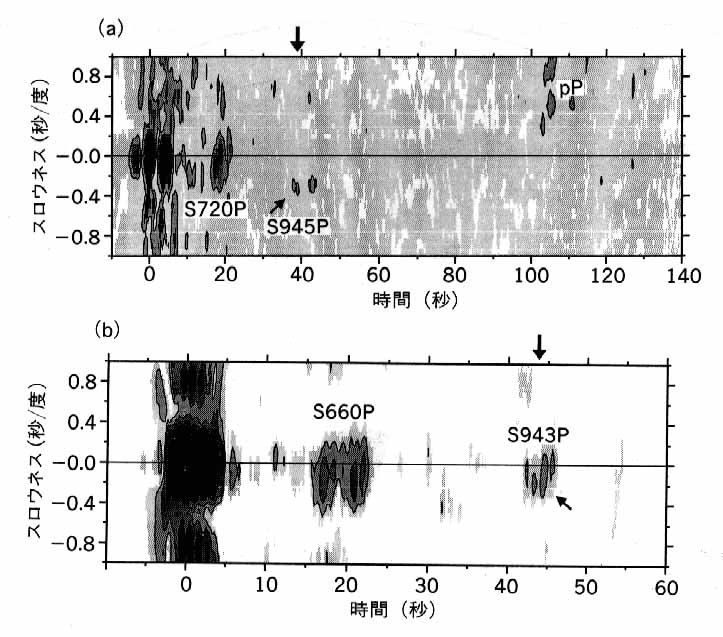

以上の解析から、トンガ地域下のマントルの深さ920kmのあたりに 地震波速度の不連続面があることがわかった。 トンガ地域ほど深発地震は起きないが、同様の解析をフロレス海、及び 日本海の下で起きた深発地震について解析を行った結果が 図6である。 トンガの場合に比べて少し深めになるが、これらの沈み込み帯の下でも S660Pの他にP波に比べてslownessの小さい相が観測され、945kmの深さに不連続面があると考えると説明がつく。

まとめると、我々が解析をおこなったみっつの沈み込み帯全ての深部 920kmあたりに地震波の不連続面が確認された。S660P相との 振幅の比較により、この不連続面を境にした 地震波速度(実際はS波速度)のとびは660km不連続面の 40%程度であり、かなり大きい。 S920Pが1秒近くまでの短周期で観測されることから、 地震波速度の不連続は 波長程度(〜10km)の深さの幅で起きているはずである。

マントル・ダイナミクスへの影響

920km不連続面が全地球的に広がっているか、それとも、 我々が解析をおこなった場所(沈み込み帯)だけにあるものなのかは、 いまのところわからない。 これからの解析が続くにつれおいおい答えは出てくると思うが、 ここではそれぞれの場合につてマントル・ダイナミクスへ与える影響について 思いをめぐらせてみることにする。

局所的な不連続面 920km不連続面が 沈み込み帯の下だけに存在するという考えは、 それほど抵抗なく受け入れられるかもしれない。 マントルに沈み込んだ海洋プレート(スラブ)が660km不連続面を 通り越して下部マントルに入り込むとき、スラブの上側半分(海洋性地殻など)が 周囲の平均的下部マントルに比べて軽くなるという実験結果がある。 沈み込みが長期間続く場合、660km不連続面の下に 元の海洋性地殻の残骸がたまり、層を形成しているかもしれない。 この層の底が920kmあたりである可能性がある。 みっつの沈み込み帯で深さがだいたい一定であることは、 不連続面の起こる深さはたぶん温度・圧力条件で決まっているのであろう。 高圧物性実験の方からそのようなマントル物質の安定条件が決定されれば、 圧力はおよそ見当がつくので、下部マントルでの温度に制約が与えられることにる。 一般に、下部マントルの温度構造はほとんどわかっていないので、 それが与えられることはマントル・ダイナミクスを考える上で重要な 制約条件となる。

全地球的な不連続面 920km不連続面が 全地球的なものであると言い切るのはかなりの勇気を要する。 多くの地震学者は、そんなものが有れば今までとっくの昔に 見つかっていたはずだと反論するに違いない(深尾、私信、1994)。 しかしながら、この30年間あまり注意は払われてこなかったが、 マントルの深さ900-950kmあたりに地震波速度が急激に変化している 場所があるという報告はかなりの数存在する。 今回の研究のように明瞭ではないが、900kmあたりの不連続面から 反射波または変換波を観測したという報告もいくつかあり、 観測された場所は沈み込み帯だけにとどまらず、北米大陸・ロシアの西端・ 大西洋中央海嶺の下と様々な地域に及ぶ。 したがって、920km不連続面が沈み込み帯以外の地域の地下深部に有る可能性は おおいにあるし、全地球的に存在する可能性も否定は出来ないのである。

先に、660km不連続面が相境界か物質境界かは決着が付いていない と書いた。しかしながら、多くの研究者はかんらん岩を主成分とする 上部マントル物質が、ペロフスカイト構造を主成分とする下部マントル物質 (マグネシオヴスタイト: MgO を20%弱含む)に 相分解を起こす、相境界であると考えている。 マントルは基本的に化学的に均一で、 全マントル的な対流運動をしながら、遷移層で上部マントル相から 高圧でより安定な下部マントル相に転移(またはその逆)を起こす、 という考え方である。 しかし、最近の高圧実験の結果からは、下部マントルの主成分である ケイ酸塩ペロフスカイトは下部マントル全領域で安定である 可能性が強く示されており、 920km不連続面に対応するような相転移は存在しないらしい; 全マントル対流的な考え方と920km不連続面の 存在は相容れないことになる。上に述べた高圧実験は、ペロフスカイトの安定性だけでなく、 熱膨張率が、いままで低圧で予想していたよりもかなり 大きいことを報告している。上部マントルと同じ組成を 持った下部マントルは軽るすぎて、他のデータ(密度)を 説明できない。下部マントルには上部マントルより多くの シリケイトまたは鉄が存在しないといけないと言う。 「660km不連続面は相境界で、920km不連続面が 物質境界である」という大胆な仮説は、このパラドクスを説明するかも しれない。920km不連続面がマントル遷移層の底であるとする考え方である。

図2aに地球深部から来る波を地震計のアレイによって 識別する原理をしめす。地球深部で地震が起きると --- 地震は660km不連続面の深さまで起きる --- 幾何光学的な波(この図ではP波)は 直達のP相以外に、地表で反射された相(pP)、 マントルと流体コアとの境界面での反射相(PcP)など 色々な波が地表の観測点にやってくる。 これらの波は、遠地の地震の場合は、かなり急な入射角度で 観測点下に入ってくる。 地表のアレイで観測している場合、ある特定の波(例えば PcP相)は、 震源からの距離が近い順に観測され、一定の速度で地表を伝わっていくように 見える。この伝播の速度を「見かけ速度」と呼ぶが、この見かけ速度は 波の入射角の sin に逆比例する(アレイの真下、すなわち地球の中心から 来る波は、入射角0oであり、見かけ速度は無限大)。 各々の相の入射角は少しづつ異なるので、アレイ上で見かけ速度を測ることで 各相の同定が可能になる。

図2aに地球深部から来る波を地震計のアレイによって 識別する原理をしめす。地球深部で地震が起きると --- 地震は660km不連続面の深さまで起きる --- 幾何光学的な波(この図ではP波)は 直達のP相以外に、地表で反射された相(pP)、 マントルと流体コアとの境界面での反射相(PcP)など 色々な波が地表の観測点にやってくる。 これらの波は、遠地の地震の場合は、かなり急な入射角度で 観測点下に入ってくる。 地表のアレイで観測している場合、ある特定の波(例えば PcP相)は、 震源からの距離が近い順に観測され、一定の速度で地表を伝わっていくように 見える。この伝播の速度を「見かけ速度」と呼ぶが、この見かけ速度は 波の入射角の sin に逆比例する(アレイの真下、すなわち地球の中心から 来る波は、入射角0oであり、見かけ速度は無限大)。 各々の相の入射角は少しづつ異なるので、アレイ上で見かけ速度を測ることで 各相の同定が可能になる。