|

建物用IT地震計で見た耐震補強前後の2号館の地震時応答の変化

|

IT強震計とは

大地震による災害を軽減するためには、自宅や職場、学校などの建物がどのようにゆれるかを小さな地震のときに調べておき、その弱点を知って、効果的な耐震対策を取ることが重要です。IT強震計は、利用者自らが調べたい場所に設置して地震のゆれを測定し、その建物の問題を見つけることができる新しいタイプの強震計です。

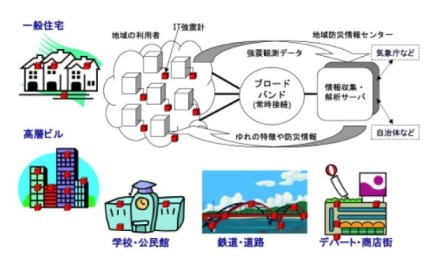

IT強震計で観測されたゆれの情報は、インターネット経由で地域の防災情報センターにリアルタイムで送られます(図1)。防災情報センターでは、たくさんの観測点の情報をもとに地域内の平均的なゆれの特徴を送り返します。それにより、IT強震計を単独で使うより建物の弱点を見つけやすくなり、効果的な耐震補強を行うことができます。さらに、IT強震計を通じて、防災情報センターから全国の地震情報や津波注意報・警報など、さまざまな防災情報を迅速に入手することもできます。

図1 IT強震計の利用

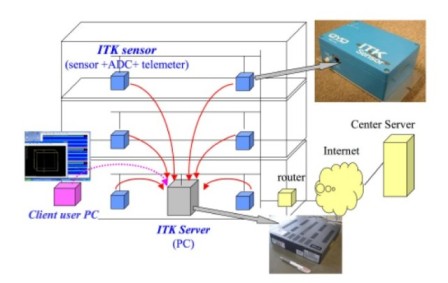

地震研では、建物内のいろいろな場所に設置して建物のヘルスモニタリングができる「建物用IT強震計システム」を開発しています(図2)。通常のIT強震計は、防災情報センターと情報をやりとりするためにサーバ機能を持っています。しかし、学校やオフィスビルなど大型の建物では、多数のIT強震計を設置することになるため、個々のIT強震計にサーバ機能は必要ありません。そこで、独立させた複数のIT強震センサを建物内のLANに接続し、データは1台のサーバで一括して処理できるようにしたのが、建物用IT強震計システムです。

図2 建物用IT強震計システム

2006年度に地震研2号館の耐震工事が行われました。補強効果は、どの程度でしょうか。建物用IT強震計システムを用いて耐震補強前後の建物のゆれを測定し、比較することで、補強効果を分かりやすくお見せしたいと思います。

1自由度系モデルと時系列解析

地震研2号館の耐震工事では、建物の北側と南側に鉄骨ブレースを取り付け(図3)、1階の柱を4ヶ所、補強しています。鉄骨ブレースの取り付けは、2006年12月18日から1月20日に行われました。その前後で、ゆれがどのように変わったかを、IT強震計システムを使って調べてみました。

図3 耐震工事によって取り付けられた地震研2号館の鉄骨ブレース

2006年6月から2007年5月の1年間で、無感も含めて約50個の地震が観測されています。その中から、震度3が1個、震度2が4個、震度1が14個の合計19個のデータを解析に使いました。震度2の地震は6個ありましたが、4個だけ使っています。IT強震計は弱いゆれでも変化をとらえることができるかどうかが重要なので、震度1の地震データを多く使いました。

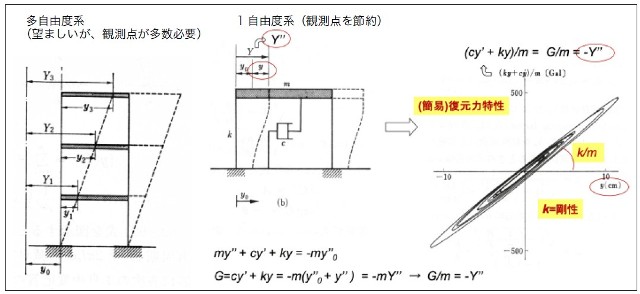

複数階からなる建物のゆれを考える場合、多自由度系のモデルが望ましいのですが、各階の変化を見なければならず、観測点がたくさん必要になってしまいます(図4左)。そこで、観測点を節約するために、まず1自由度系というモデルで考えることにしました(図4中)。1自由度系の場合、(cy'+ky)/mで表される値、つまり質点における加速度(Y")のマイナスを縦軸に、変位の大きさ(y)を横軸に取ると、復元力特性として図4右に示したような曲線が得られます。曲線の傾きはk/m(k:剛性、m:質点における質量)です。つまり、復元力特性曲線から剛性を求めることができるのです。

図4 1自由度系と復元力特性曲線

出典:柴田明徳、最新耐震構造解析-第2版-2003

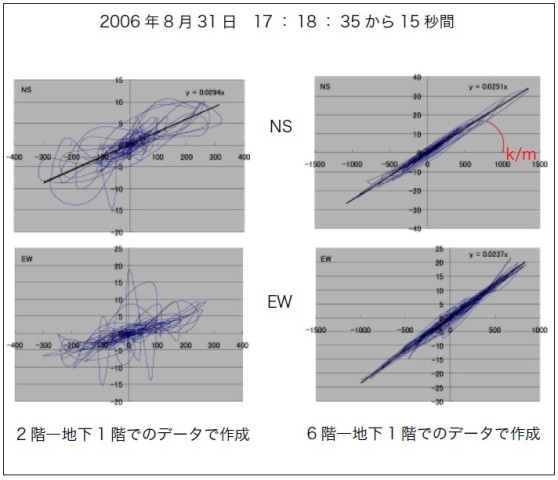

実際の観測データでも復元力特性曲線が図4のようになっているかどうか、つまり1自由度系のモデルで考えてよいかどうかを確認してみました。まず、2006年8月31日に起きた震度3の地震について、2号館の2階、6階、地下1階で観測した15秒間のデータを使いました。2階と地下1階のデータを使って復元力特性曲線を書くと、ぐちゃぐちゃになってしまいました(図5左)。一方、6階と地下1階のデータを使うと、きれいな曲線になったことから(図5右)、6階と地下1階を使えば1自由度系のモデルで考えてよさそうです。

図5 1自由度系モデルの確認

こうして確かに、k/mの値は、復元力特性曲線の傾きからすぐに求められます。しかし、観測誤差が分かりません。数値が一つ出るだけなので、計測している人にとっては気持ちが悪いものです。何とか観測誤差を出せないものかと、やってみました。

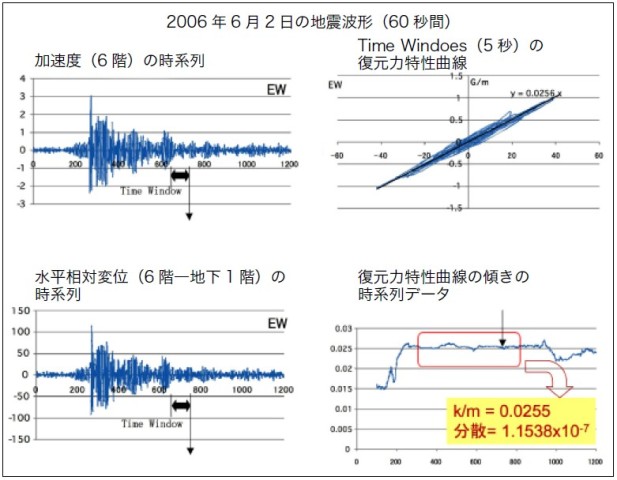

図6は、2006年6月2日の地震について、5秒間のタイムウインドウをずらしながら復元力特性曲線の傾きを求めて、プロットしたものです。そこから分散をつくることができますから、この時系列解析が使えそうです。

図6 復元力特性曲線の傾きの時系列データ

耐震補強の効果を見る

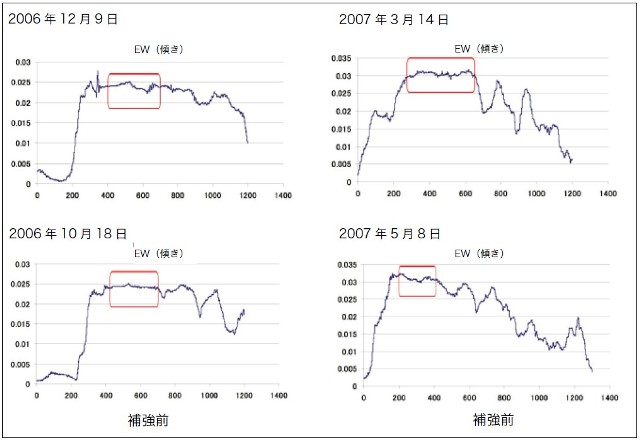

19個すべての地震について、時系列解析を行ってみました。図7は、補強前と補強後の復元力特性曲線の傾きの時系列データです。補強前は0.025くらいですが、補強後は0.03を超えています。このグラフから、剛性が高まっていることがはっきり分かります。

図7 復元力特性曲線の傾きの時系列データ 補強前と補強後

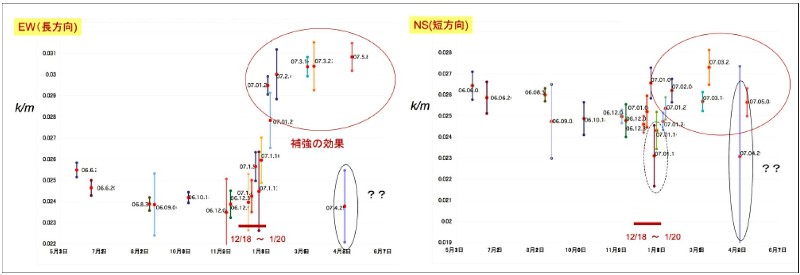

19個すべての地震について時系列解析を行って求めたk/mの推定値を図8に示します。1個1個の地震についてエラーバーをつけて書くことができます。2006年12月18日から2007年1月20日が、鉄骨ブルースを取り付けた期間です。図8左は東西方向、2号館の建物の長方向についてです。剛性が高くなり、補強の効果が見えています。2007年4月29日の地震の値が1個だけ低くなっていますが、これについては後で話をします。

図8右は南北方向、つまり建物の短方向についてです。東西方向のような顕著な違いが出ていません。鉄骨ブレースは長方向に付けているので、東西方向は硬くなるが、南北方向は硬くならないことを示しています。

図8 2006年6月から2007年5月の地震時のk/mの推定値

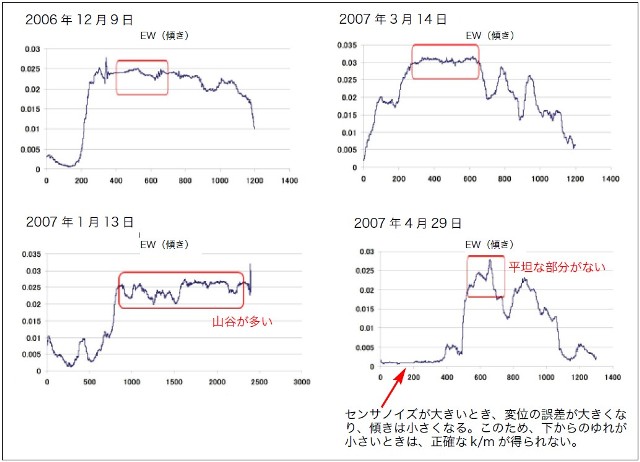

では、2007年4月29日の地震の値は、いったい何か。エラーバーも大きいし、値もおかしいです。普通の地震の場合、ゆれている間は復元力特性の傾きの時系列解データは平坦です(図9上)。しかし、大きな誤差が出た4月29日の地震では、平坦な部分がほとんどありません(図9右下)。また、2007年1月13日の地震も誤差が大きくなっています。これは千島沖を震源とする地震で、山谷が多くなっています(図9左下)。誤差が大きくなる原因は、このあたりにあるのではないかと考えられます。

図9 誤差の要因

復元力特性の傾き(k/m)は、本来は一定です。しかし、低い値が出ているものがあります。その原因を調べてみると、センサノイズでした。IT強震計は安価ですが、それでも比較的性能のいいセンサを使っています。しかし、センサノイズの影響が出ています。センサノイズが大きいと、変位の誤差が大きくなり、結果的に傾きの値が低くなります。つまり、センサノイズに埋もれてしまう小さなゆれの場合は、正確なk/mを推定できないことが分かりました。逆に言うと、きれいな平坦を示しているところは、それなりの値を示していることが、はっきりしました。

IT強震計システムの課題

今回、IT強震計システムで観測された震度1程度の弱い地震動を使い、耐震補強前後の変化をとらえることができました。最後に、今後の課題を三つ、お話しします。

ここで紹介した解析は、1自由度系モデルを使っています。建物全体の剛性が高くなったことは分かりました。しかし、実際は階ごとに補強の仕方が違います。部分ごとの補強の効果を見たい場合は、1自由度系モデルでは分かりません。それぞれの補強部分を確認するには、各階すべてにセンサを設置して評価をしないとなりません。そのためにはたくさんセンサが必要ですから、安価なセンサが必要になります。これが、一つ目の課題です。

2つ目の課題。今回、震度ゼロの地震は使っていませんが、震度ゼロでも検証が可能になれば、より短期間で結果が出ます。そのためには、センサノイズを低減しなければいけません。現在K-NETが使っているセンサの精度は、0.002〜0.008ガル程度です。一方、IT強震計のセンサは、0.2ガル程度で、2桁も低い。K-NETのセンサは常時微動を測ることができますが、IT強震計では震度1以上でないと測ることができません。MEMSと呼ばれる半導体センサは安価なので魅力ですが、精度はIT強震計より1桁悪く、2〜5ガルです。震度3くらいの地震でなければ、きちんとした波形が取れません。震度3の地震は1年間で1回しかないので、MEMSはIT強震計のセンサとしては使えません。もっとノイズの低い、そして安価なセンサをつくる必要性が、IT強震計の課題として浮き彫りになってきました。

最後の課題は、一般の人に分かりやすく見せるにはどうしたらよいか、ということです。剛性強化の表現は、私たち研究者には分かりやすいかもしれませんが、一般の人にとっては、分かりやすいとは言えないでしょう。一般の人に分かりやすい表現を検討しなければいけないと思っています。

質疑応答

-- ここでいう「剛性」と耐震診断指標の「IS値」は、どういう関係にあるのですか。IS値が0.3未満では、地震によって倒壊する危険性が高いと言われていますが、剛性が高くて硬ければいいというものではないと思いますが。

鷹野:ここで見ているものは、もともとあったものが弱くなっているか強くなっているかであって、IS値に対応する絶対量は分かりません。

-- 大きな地震が起きないと実感はないかもしれないが、補強の効果が出ているらしいことが、IT強震計で分かってきたということですね。

鷹野:はい、そう理解していただければと思います。

|

東京大学地震研究所ニュースレター

東京大学地震研究所ニュースレター