ウェブサイト立ち上げ: 2009年9月2日(火)

最終更新日: 2009年9月7日(月)

2009年9月2日午後4時55分(日本時間)頃,インドネシア・ジャワ島南方沖でM7.0(USGS)の地震が発生しました.一時津波警報が発令されましたがしばらくして解除されました.

この地震についての速報を随時更新してまいります.(佐竹健治,加藤照之;「インドネシアにおける地震・火山の総合防災策」,とりまとめ:アウトリーチ推進室)

【更新情報】

- 「潮位計・重力計の記録」 を掲載しました(7日)

- 「テクトニクス背景」 に震源分布図を足しました(6日)

- 「GPS観測について」 を更新しました(6日;「現地調査について」を改訂)

- 「インドネシアと日本の共同研究」を更新しました(6日)

- 「海半球プロジェクトで観測された地震波形」を掲載しました(5日)

- 「テクトニクス背景」を更新し,図を足しました(5日)

- 「インドネシアと日本の共同研究」を掲載しました(4日)

- 「現地調査について」を掲載しました(4日)

- 「2009年9月2日の地震」を掲載しました(4日)

- 「テクトニクス背景」を掲載しました(4日)

- リンクへ

【概要】

震源の位置・地震の規模

- S7.78,E107.33,深さ49.9km,M7.0 (USGS)

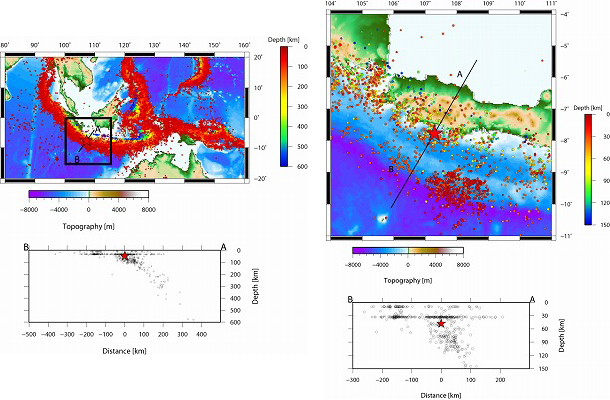

【テクトニクス背景】

インドネシアの主部であるスマトラ島,ジャワ島は南からオーストラリアプレートが沈み込んでおり,日本とよく似たテクトニックな 背景を持っています(図1).島弧の形状からスマトラ島では海溝に対して斜め沈み込みになっており,ジャワ島ではほぼ直交方向に沈み込んでいます.また, スマトラ島にはスマトラ断層と呼ばれる巨大な活断層が走っているほか,両島には火山も多数存在します.2004年12月26日にはスマトラ島北部からアン ダマン諸島にかけての領域でM9を超える巨大な地震が発生,インド洋周辺に大きな津波を引き起こし,インド洋周辺諸国で20万人を超える犠牲者を出しまし た.その後,スマトラ島を中心とする地域では地殻活動が活発になり,2005年3月ニアス島地震,2006年7月パンガンダラン地震,2007年9月ベン クル地震など海溝沿いの巨大地震がつづけて発生したほか,2006年5月に6000人以上の犠牲者を出したジョクジャカルタ近傍の地震などの内陸地震や付 近のメラピ火山活動の活発化などが観察されています.

下の図2はインドネシアとその周辺で1991年から2001年にかけて実施されたGPS観測の結果です(Bock et al., 2003).この図をみて気がつくことは,スマトラ島とジャワ島では変位の方向がかなり異なることです.スマトラ島の南西部は沈み込むオーストラリアプ レートの影響を受けて北東方向に変位していますが,ジャワ島では変位はプレートの沈み込みの影響が見られず,東向きに変位しています.このことはジャワ島 では沈み込むプレートが陸側プレートに強く固着していないことを示唆します.実際,ジャワ島南方沖では1994年や2006年に,地震のマグニチュードか ら想定されるよりも大きな津波が発生する,いわゆる津波地震が発生しています.ジャワ島の東向きの動きは北方のボルネオ島やマレーシア半島からスマトラ島 北東沿岸などでも同様に見られ,安定した剛体的運動を示しています.図には示されていませんがインドシナ半島も同様の動きを示しています.このことから, この地域はスンダブロックなどとも呼ばれています.

図2: インドネシアとその周辺のGPS変位速度場(ITRF2000準拠)(Bock et al., JGR, 2003)

【2009年9月2日の地震】

今回の地震は2006年7月にジャワ島南方沖で発生したパンガンダラン地震(Mw7.5;津波が発生して多くの犠牲者を出した) の北西で発生しました.USGSのWebなどからの情報ではメカニズムはほぼ東西圧縮の逆断層型地震で震源深さが約50kmと深く,どうやら沈み込むオー ストラリアプレートの中で起こった地震のようです. 8月11日に駿河湾で地震が発生しましたが,今回の地震はこの地震と大変よく似ています.すなわち,両者とも沈み込むプレートの内部で発生していて,プ レートの沈み込む方向に対して直角に近い方向の圧縮応力軸を持つメカニズムである,ということです.駿河湾の地震ではこのような応力軸は伊豆半島の衝突に よるものとの説明もなされていますが,ジャワ島ではこのような広域応力場は考えられず,なぜこのようなメカニズムを持つにいたったのか,調査が必要です.

【GPS観測について】

地震研究所では2006年7月のパンガンダラン地震の後に緊急のGPS観測 をジャワ島南西部で実施しており,その後毎年1回キャンペーン観測を実施してきました.そのため,今回の地震の直後にGPS観測を同じ地域で実施すること により,本地震による地震時の変位場が検出されると期待されます.なお,この地域にはインドネシア測量局によっても連続観測点が数点設置されています.

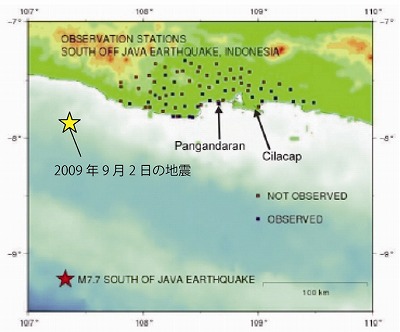

図1はジャワ島南部のGPS観測点の分布です.2006年7月のパンガンダラン地震・津波の際に検討された点を示してあり,この中で青で示した点がこの時 に観測に使われた点です.今回の地震はこの観測網の少し西側に位置しています.ITBのGPSグループは9月3日に第一陣が観測に出発していま す.2006年パンガンダラン地震の際のGPS観測についてはKato et al. (2007)をご参照ください.

図1: ジャワ島南部のGPS観測網.赤星印は2006年7月パンガンダラン地震の震央.黄星印は今回の地震の震央.(Kato et al., 2007 に加筆)

【インドネシアと日本の共同研究】

2004年12月のスマトラ・アンダマン地震を契機として,日本 とインドネシアを含むアジア諸国との間では多くの共同研究が活発に行われるようになりました.地震研究所を中心とする日本の学際研究グループは 2005-2007年度の3年間にわたって文部科学省振興調整費「スマトラ型巨大地震・津波被害の軽減策」(研究代表者:加藤照之)を実施したほ か,2009年度からは新たに文部科学省と外務省の協力のもとに創設された「地球規模課題国際科学技術協力事業」により,新たなプロジェクト「インドネシアにおける地震・火山の総合防災策」(研究代表者:佐竹健治)をスタートしています.

今回の地震について,プロジェクトではGPS観測のほか,社会学的な現地調査,火山活動への影響の調査などの緊急調査研究が予定されています.

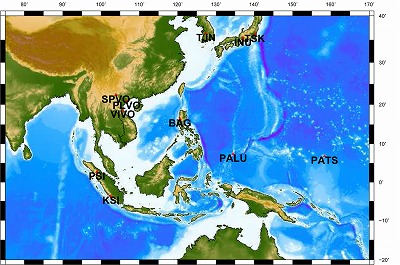

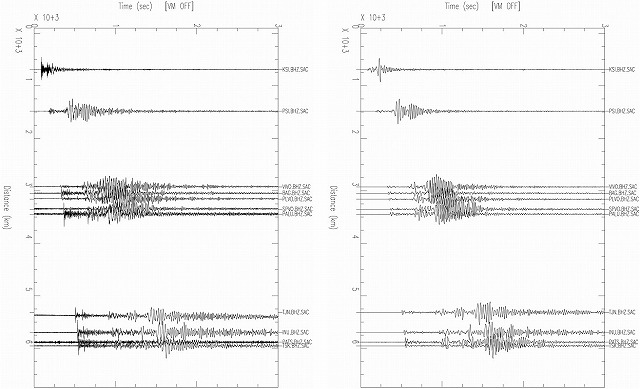

【海半球プロジェクトで観測された地震波形】

海半球ネットワークプロジェクトとは,太平洋を中心とする海半球に,地震・電磁気・測地・津波・地殻変動などの地球活動を総合的 に観察するネットワークを展開して,グローバルに地球活動の様子を明らかにすることを進める計画です.平成8年より発足し,多くの成果を出しています. (詳細は「海半球ネットワーク計画 -地球内部を覗く新しい目-」をご覧ください.)

以上,海半球観測研究センターによる

【潮位計・重力計の記録】

インドネシア測量地図庁(BAKOSURTANAL)では,重力計と潮位計にそれぞれ地震後の重力変化及び津波が記録されていることを公開した.下記はBAKOのWebに掲載されている記事を東大大学院総合文化研究科の西芳実助教にいただいた抄訳です. 記事本文と図については下記のリンクを参照してください.

2009年9月3日 インドネシア測量地図庁の重力計が西ジャワ南岸沖地震を記録していた。また、インドネシア測量地図庁所有の潮位計2基に地震後の潮位の変化が記録されてい た。震源に近かったガルト県パムンプク(Pameungpeuk)海岸(青線)とスカブミ県プラブハンラトゥ(Pelabuhan Ratu、緑線)の潮位計は、それぞれ地震発生前と異なるパターンを記録している。パムンプクの潮位計(青線)の変化とプラブハンラトゥの潮位計(緑色) の変化の大きさの違いもみてとれる。

(抄訳: 西芳実)

【リンク】

- インドネシアにおける地震・火山の総合防災策(研究代表者:佐竹健治)

- USGS アメリカ地質調査所 “Java, Indonesia”

- 防災科学技術研究所 「インドネシア・ジャワ島西部の地震」