|

地震研究所に来て3年になりますが、大変気持ちよく精一杯仕事をすることができ、やり遂げたという感じがしています。4月からは、名古屋大学の地震火山・防災研究センターに移ります。今日は、「地震予知研究の今後」というタイトルでお話をさせていただきます。

地震研究所での3年間

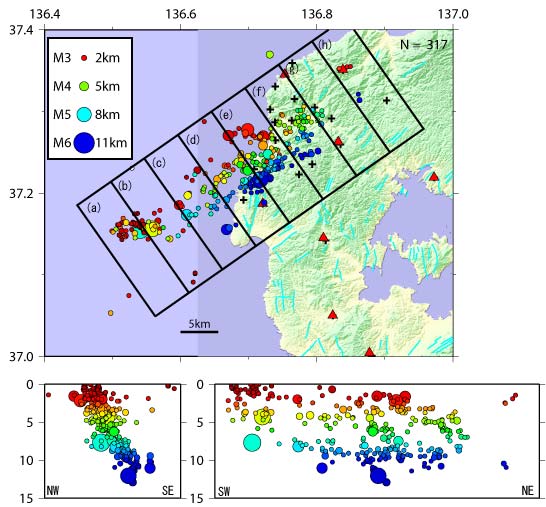

ここでお話するに当たって、自分が3年間何をしてきたかを振り返ってみました(図1)。地震予知研究協議会の企画部では、地震と火山噴火の予知研究協議会の統合や、大学法人化に対応して「地震・火山噴火予知研究の連携と協力に関する協定書」を大学間で締結しました。

さらに、文部科学省の測地学分科会地震部会の観測研究計画推進委員会に地震研の代表として参加し、日本の地震予知研究計画の評価と推進の役目を行ってきました。そのアウトプットとして、年次報告書の作成、年次報告シンポジウムの開催、レビューなどを行いました。詳しくは、後ほどお話しします。

この3年間にもいくつかの大きな地震が起きています。特に、私が地震研に来た2004年には、紀伊半島南東沖の地震から始まって、新潟県中越地震、スマトラ沖の巨大地震津波と、立て続けに大きな地震がありました。防災研究フォーラムや自然災害研究協議会を通じて、調査チームなど研究組織の立ち上げにも携わりました。

以上がオフィシャルな仕事です。それ以外にも、日本地震学会の地震予知検討委員会のメンバーと地震予知に関する本の出版を画策するなど、いろいろなことをしてきました。なぜ、本の出版を考えたかも、お話ししたいと思います。

また、映画『日本沈没』の科学監修をやらせていただきました。これは、とても思い出深いものでした。映画をきっかけに地球科学に興味を持った方へのフォローアップのため、地球科学の疑問に答えるQ&Aコーナーを地震研のホームページに開設しました。2006年の地震研一般公開では、公開講義をさせていただくという機会もいただき、大変うれしく思っています。

それ以外にも、災害教訓の継承に関する専門委員会や国土交通会議など、いくつかの委員会・会議にも関係し、勉強もさせていただきました。

地震と火山噴火の予知研究協議会を統合

まず、予知研究協議会企画部で何をしたかを、詳しくお話しします。予知研究協議会企画部では、地震予知研究協議会と火山噴火予知研究協議会を統合し、また大学間で「地震・火山噴火予知研究の連携と協力に関する協定書」を締結しました。

大学の地震予知研究体制で重要なことは、協調と競争です。他分野と競争するためには一緒になって戦うことが必要ですし、互いに切磋琢磨することも必要です。予知研究協議会は、地震予知研究と火山噴火予知研究を行っている大学間の研究連携と協力を推進するための組織で、全国12の大学が関係しています。国立大学であった時代は、文部科学省を中心として各大学が一緒に研究を行うことは当たり前でした。しかし、2004年の大学法人化によって、各大学の独立性が高まりました。そうなると、各大学の観測研究センターの位置付けを明確にし、地震予知研究計画への参加をきちんと表明することが大事だと考え、連携と協力に関する協定を大学部局間で結んでいただくことにしたのです。

測地学分科会地震部会や観測研究計画推進委員会において、各研究機関の把握と成果の評価を行い、主要な成果は年次報告シンポジウムで発表していただいています。この1年でこんな成果が出たということをアピールすると同時に、来年は自分が成果を出してここで発表しようという、競争的な雰囲気を出すことも大事だと思っています。年次報告シンポジウムは8年前から始め、毎年100?200人が集まって活発な議論が行われる場として定着しています。

また、年次報告書も毎年、かなり手間を掛けて作成しています。これを作成することで私自身も勉強になりましたし、多くの人にも読んで勉強していただければと思います。一方で、地震予知はここまで来た、ということを社会にアピールするレビューも必要です。今年は、「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)の実施状況のレビューについて」も作成しました。

スマトラ沖の巨大地震津波のインパクト

大きな地震が発生すると、研究者が現地に行って調査を実施します。私は、防災研究フォーラムや自然災害研究協議会を通じて、調査チームなど研究組織の立ち上げにも携わりました。その中で一番印象が深かったのが、2004年のスマトラ沖の巨大地震津波です。

私たちはこれまで、日本の中で防災や災害軽減の支援をしていこうと考えてきました。しかし、もはや日本だけではいけない。海外、特にアジア全体として災害を軽減していく必要があることを、スマトラ沖の巨大地震津波は如実に示していました。1995年の兵庫県南部地震に匹敵する精神的なインパクトがありました。

スマトラ沖の巨大地震津波では、まず科研費突発災害研究チームを、続いて、科学技術振興調整費緊急研究チームを立ち上げました。その後のフォローアップとして、科学技術振興調整費(日本のリーダーシップ)に応募し、国際室室長の加藤照之先生を中心にシンポジウム「Memorial Conference on the 2004 Giant Earthquake and Tsunami in the Indian Ocean(スマトラ沖地震記念シンポジウム)」を開催しました。

災害先進国である私たち日本ができる貢献は何か。研究者を含めたアジアの人材を育て、アジア全体の災害を軽減することではないでしょうか。研究者は、ばらばらに海外に出かけて調査を行うことが多く、必ずしも横の連携はよくありません。今後は、国内の横の連携を図ることも必要であると思っています。シンポジウムでは、日本学術会議の黒川清会長に来ていただき、アジア科学会議への提言をまとめるなど、私たちはアジアに向けて何をすべきかを議論しました。

私も何か貢献しなければいけないと思い、「日本に住む外国人のための地震防災セミナー」を開催しました(図2)。防災とは、自助、共助、公助です。日本の進んだ地震学や防災を学んでいただくことで、母国に帰ったときに、その国の自助と公助の部分をレベルアップをする助けになるのではないかと考えたのです。日本には10万人以上の留学生がいます。ちなみに、アメリカのカリフォルニア州は7万8000人です。日本は、最も多くの外国人が地震防災について学ぶことができる場所であるといえるでしょう。

地震防災セミナーは、英語によるセミナーと日本語によるセミナーを行い、多くの人に参加していただきました。英語の回には大学院生や研究者が参加し、日本語の回には学部生や中国と韓国から来ている人が集まります。英語と日本語、両方でやることが重要だと思います。

期待されていない地震予知

地震予知研究とは少し離れた委員会にも、いくつか出ています。必ずしも自分が貢献できているかは分かりませんが、勉強になったものもあります。その一つが、災害教訓の継承に関する専門委員会です。日本は1891年の濃尾地震を契機として、地震防災のために一歩を踏み出したこと、昔から地震予知と耐震建築は地震防災の二本の柱であることを、改めて勉強しました。

国土交通会議では、座長の一言が非常にショックでした。国土交通省はどういうプロジェクトをすべきかを議論していたときに、「すぐにできそうにないものは重点にしなくてよいでしょう。例えば、地震予知のように」と座長がおっしゃったのです。地震予知というのは、意外と期待されていないんですね。

地震予知が期待されていないことを示す例は、いろいろなところに見られます。「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)の実施状況のレビューについて」では、現時点における地震予知の到達度について、地震予知は直前には困難と書かれています。また、プレート境界地震については研究が進んだけれども、内陸地震についは発生機構のモデル化を始めた段階だとされています。かなり控え目に書いてあるとはいえ、これを読んだ国民は、「地震予知はまだまだなんですね」「すぐには期待できませんね」と思ってしまうことでしょう。一方で、研究から出てきたアスペリティモデルが防災対策などに役立っているという主張もしていますが、これは副産物としての扱いになっているのが現実です。

そういう状況ではありますが、私は地震予知研究の「建議」は、非常に誇るべきものだと思っています。国土交通会議では「イノベーション25」についてさまざまな議論が行われていますが、いろいろなプロジェクトを無理矢理に理屈をつけて一つのプロジェクトとして提案されることがあります。そのプロジェクトが本当にうまくいくのですかという議論になると、ほかと連携しましょうという結論になります。それに対して、地震予知分野ではもともと「建議」という「学術の基本計画」で連携されています。これは非常に強い。

予算獲得は重要ですが、建議はそれだけが目的ではありません。建議は、地震予知や発生予測など現在の地震研究分野の現状と方向を示す研究計画として使われるべきです。その研究計画の体系が明らかになっている、防災との連携において幹となっている、自分の研究を位置付けることができることが重要です。しかし現実は、災害軽減への貢献が分かりにくいという欠点があります。

『地震予知の科学』の出版

1995年以前は、地震予知研究の実施とならんで地震予知に関する一般書も多く出版されてきました。1995年以降は、地震予知計画を見直して、「予知よりも防災」と言われるようになりました。一方で、基盤観測網が整備され、また「地震予知のための新たな観測研究計画」によって地震に関する知見が急速に進歩しています。しかし、きちんとした地震予知を解説した本が欠如していることに気が付きました。最近の地震予知本を見ると、ちょっと頭が痛くなるようなものばかりで、困るのです。

そこで、地震学会の地震予知検討委員会のメンバーで、地震予知の現状をきちんと解説した本を書くことにしました。『地震予知の科学』というタイトルで、東京大学出版会から5月に刊行予定です。主な内容は、地震の発生をあらかじめ知る、これまで何が行われてきたか、この10年で何が明らかになったのか、地震を予知することの今、地震予知のこれから、です。レビューの解説本であるという声も聞こえますが、とにかくきちんとした地震予知の解説本を出すことが、必要だと考えたのです。

地震予知研究の考え方

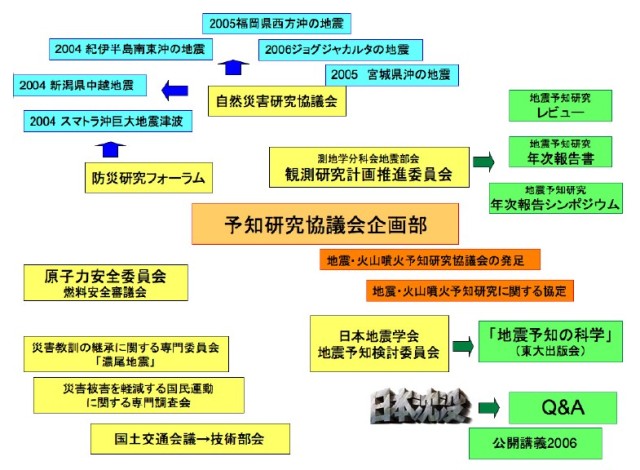

現在の地震予知の研究では、地震のしくみと場を明らかにし、計算機上でシミュレーションをして予測を行い、さらにモニタリングによって予測の精度を上げる、という戦略をとっています(図3)。これは、地震予知の研究としてはとてもいいのですが、一般の人にとっては「それで?」となってしまいます。

例えば、講演会で緊急地震速報の話をすると、「地震予知装置についての質問なのですが」と手が挙がる。私は、地震予知装置の話をしていません。一般の方は、緊急地震速報は地震予知だと思ってしまうのです。親戚からも「最近地震予知ができるようになったんだね」と言われました。まだできていないと答えると、「だって、ゆれる30秒前に分かるというじゃない」となる。一般の人が知りたいのは、いつゆれるかであって、それが地震予知なのです。これは誤解です。しかし、その誤解を逆手にとり、予測を高度化することで、ゆれの予測や津波の予測を行うことまで目指すべきだと、考えています。

映画『日本沈没』

ここからはおまけで、映画『日本沈没』についてお話します。2006年に『日本沈没』が33年ぶりにリメイクされ、科学監修をさせていただきました。旧作には竹内均先生が出演されていましたが、今回は私と土井恵治さんが少し出ています。時代の変化を反映したものになっていると思いますが、まだご覧いただいていない方はDVDも出ていますので、ぜひ。

映画をきっかけに地球科学に関心を抱いた方の疑問に答えるQ&Aコーナーを地震研のホームページに設置しました。皆さんの興味を深めて、第二、第三の「日本沈没世代」を生み出せたらいいなと思います。朝日新聞など新聞各紙で取り上げていただき、100万を超えるアクセスがありました。話題のサイトにもなり、非常にありがたいと思っています。

映画の中では、緊急地震速報も取り上げています。また、富士山の地下のモニターはどうしたらいいですかと聞かれたので、リアルタイムマグマトモグラフィを登場させました。マグマがだんだん上昇していく様子をモニターできるリアルタイムマグマトモグラフィは、火山噴火予知の究極の姿です。映画の中には、そういう夢も入っています。そこまで分かっていただける人はほとんどいないので、自己満足だけかもしれませんが……。リアルタイムマグマトモグラフィについては、今後も基礎研究を進めていきたいと思っています。

ACROSSを移設

地震研ではあまり研究をしていないのですが、科研費をいただき、ACROSS(精密制御定常震源システム)を名古屋大学三河地殻変動観測所へ移設しました(図4)。新しく冷却装置を設計したりする必要がありましたが、移設を完了し、すでに稼働しています。名古屋大学に移ったら、ACROSSによるプレート境界のカップリングのモニタリングの研究を始める予定です。

図4 名古屋大学三河地殻変動観測所へ移設されたACROSS(精密制御定常震源システム)

3年間、大変お世話になり、ありがとうございました。

|

東京大学地震研究所ニュースレター

東京大学地震研究所ニュースレター