図1.三宅島火山でのアルゴス衛星システムを用いた全磁力観測

図2.伊豆大島火山カルデラ内総合観測井.

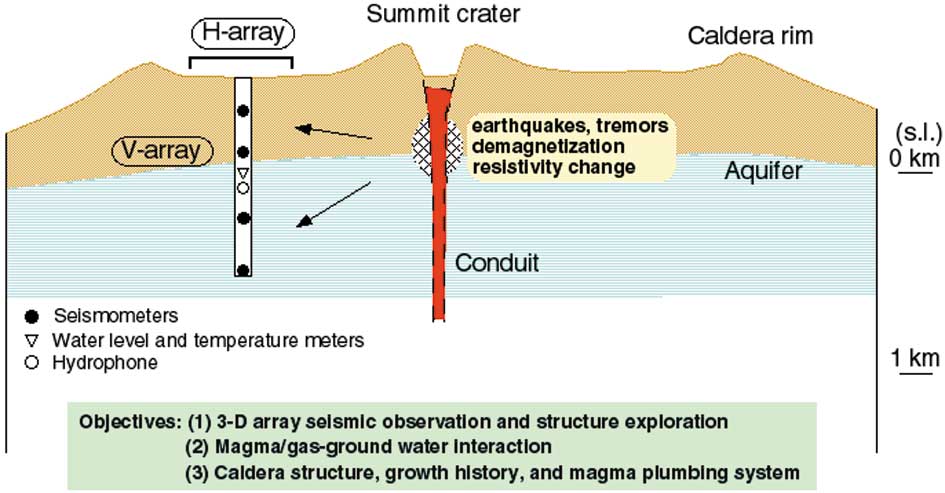

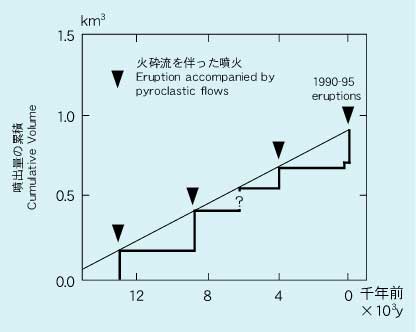

伊豆大島火山のカルデラ内に掘削した深さ1 kmのボーリング孔内に地震計,水中マイクロフォン,水質計,温度計などを多点設置し,地表の観測点とあわせて3次元的な観測を1999年以来行っている(図2).これは世界でも初めての試みである.これによって,噴火前後に火口直下で発生する地震や微動の震源を精密に決定すると同時に,火道を上昇してきたマグマや火山ガスがもたらすさまざまな現象を解明することができる.また,掘削孔を用いた検層や採取した岩石資料の地質岩石学的な分析によって,カルデラの構造と成因,噴火活動史とマグマ供給のしくみについて新たな知見が得られた.

図1.三宅島火山でのアルゴス衛星システムを用いた全磁力観測

図2.伊豆大島火山カルデラ内総合観測井.

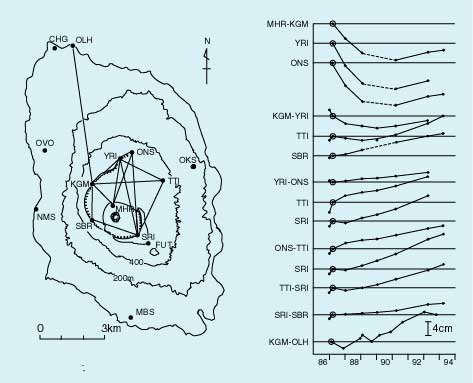

噴火の古記録が残っている火山でも,これまでの噴火と異なり,それを上回る規模で起こることがある.このような場合や,噴火の古記録が存在しない火山においては,火山成長史を地質学的に解析することによって,噴火予測に役立てることができる.火山毎に長期にわたる一定の溶岩噴出率があることを利用して,雲仙普賢岳では,5年近く続いた噴火活動の溶岩の供給停止が判定された(図4).また,火山の発達段階や噴火様式の違いで,噴出する溶岩の組成に差が見い出されることもある.そのため,本格的噴火に先立って放出されたマグマ物質の特徴から,引き続く噴火の様式を予測する研究も行っている.

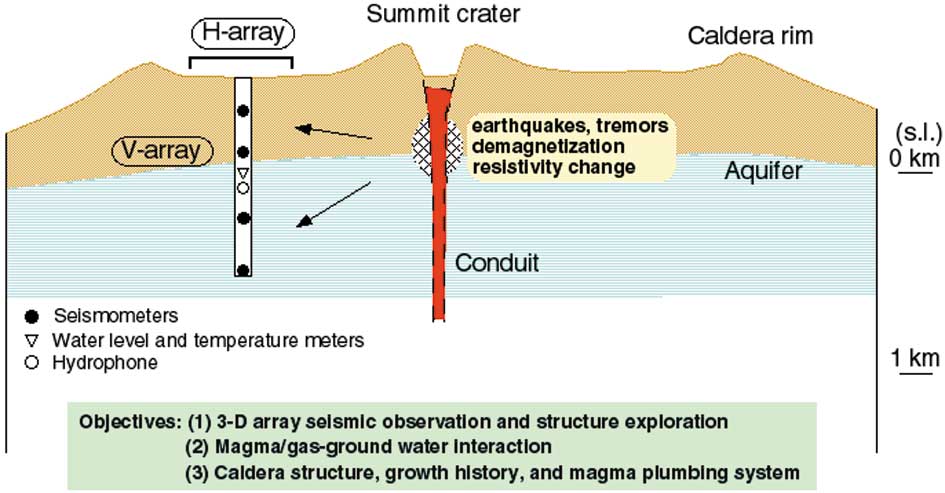

図3.伊豆大島火山のカルデラおよび北山腹を横断する測線の距離の変化.

図4.雲仙普賢岳における積算噴出量と噴出年令を示す階段図.