図1.自己浮上型長期広帯域海底地震計(BBOBS)の外観.

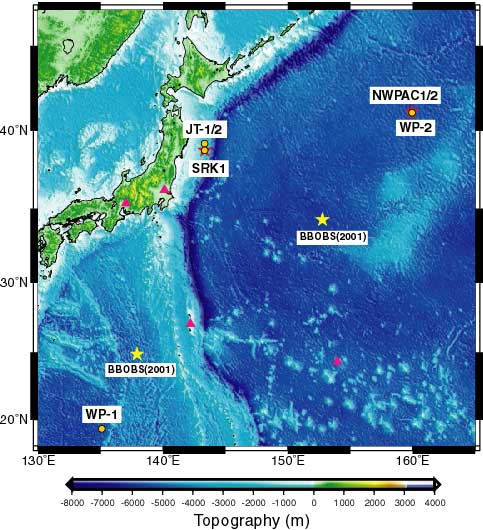

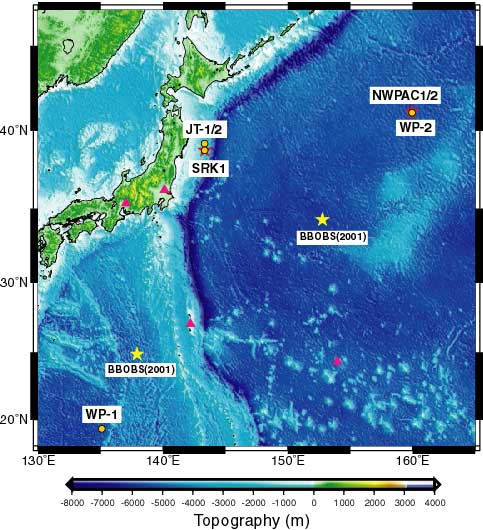

図2.BBOBS (星印)および海底孔内観測点(丸)の配置図.陸上観測点は三角で示されている.

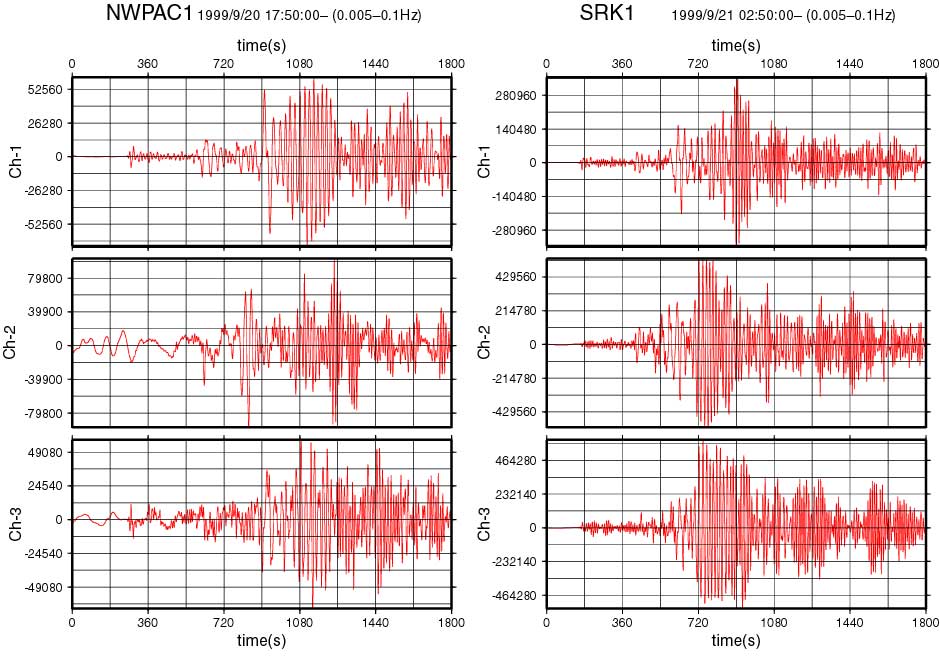

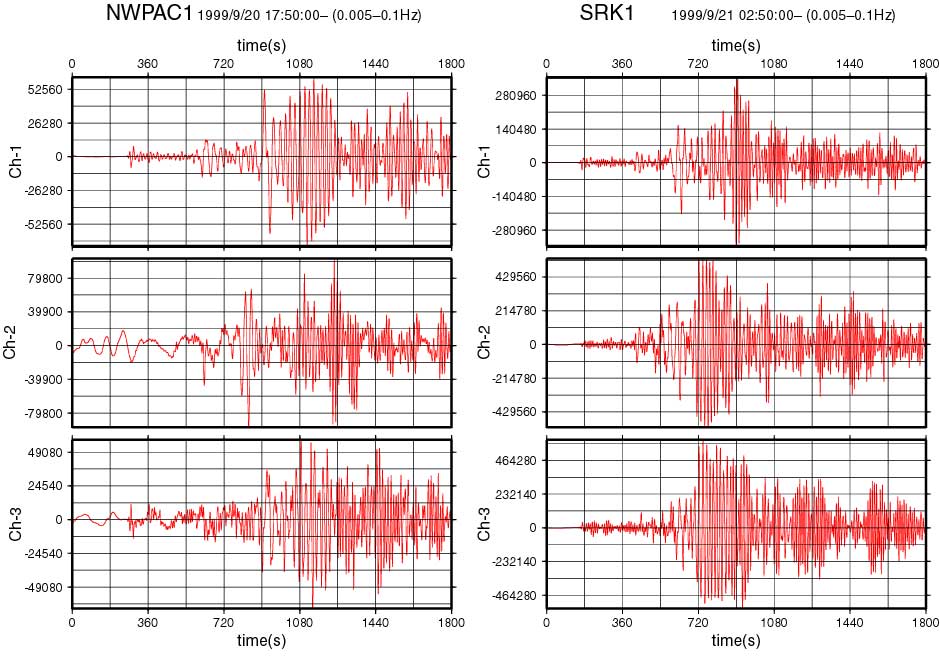

図3.北西太平洋(NWPAC1)と三陸沖(SRK1)に設置したBBOBSで得られた,1999年9月20日17:47:19(UTC)に台湾で発生した集集地震(Ms7.6)の記録.SRK1は日本標準時刻.

海洋島標準観測システムについては,既に開発は終了していたが,Y2K問題の対応や装置の改良のためのヴァージョンアップを行った.

海外観測に適した高可搬性,高操作性,低消費電力の特性を持つ陸上広帯域地震機動観測システムを開発した.このシステム4台を1998年10月に中国に設置した(後述,5-3-7).これは本計画におけるはじめての海外での臨時観測で,現在も継続されている.

海洋島標準地磁気観測システムを開発し,太平洋地域の7ヵ所の観測点に設置して長期連続観測を行なっている.これは,高感度かつ長期的に安定な地磁気観測を行なうことを目的に開発したものである.1998年から装置の長期的な安定性を確認するために,1台の装置を用いて3年間の試験観測を実施した.その結果,地磁気3成分のドリフトは年間5nT以下であり,当初の目標を充分達成していることがわかった.

海域で広帯域地震観測を多点展開するため,機動的海底地震観測システムとして自己浮上型の長期広帯域海底地震計(BBOBS)を開発し(図1),1999年より図2に示す地点で観測を開始した.図3に示すような記録が取れており,2001年には新規2箇所での長期観測を開始する予定である.

海底堆積物中の間隙水の流動とその時間変動を捉えること,及び水深の浅い海域で地殻熱流量を測定することを目的として,堆積物中の温度分布と間隙水圧勾配を長期計測する装置の開発を進めてきた.温度計測装置に関しては,既に試験観測で1か月間の良質なデータが得られており,現在,半年〜1年の長期観測を行っている.間隙水圧については,海底での計測・設置・回収の技術をほぼ確立できたため,2001年には長期計測試験を実施する予定である.

図1.自己浮上型長期広帯域海底地震計(BBOBS)の外観.

図2.BBOBS (星印)および海底孔内観測点(丸)の配置図.陸上観測点は三角で示されている.

図3.北西太平洋(NWPAC1)と三陸沖(SRK1)に設置したBBOBSで得られた,1999年9月20日17:47:19(UTC)に台湾で発生した集集地震(Ms7.6)の記録.SRK1は日本標準時刻.

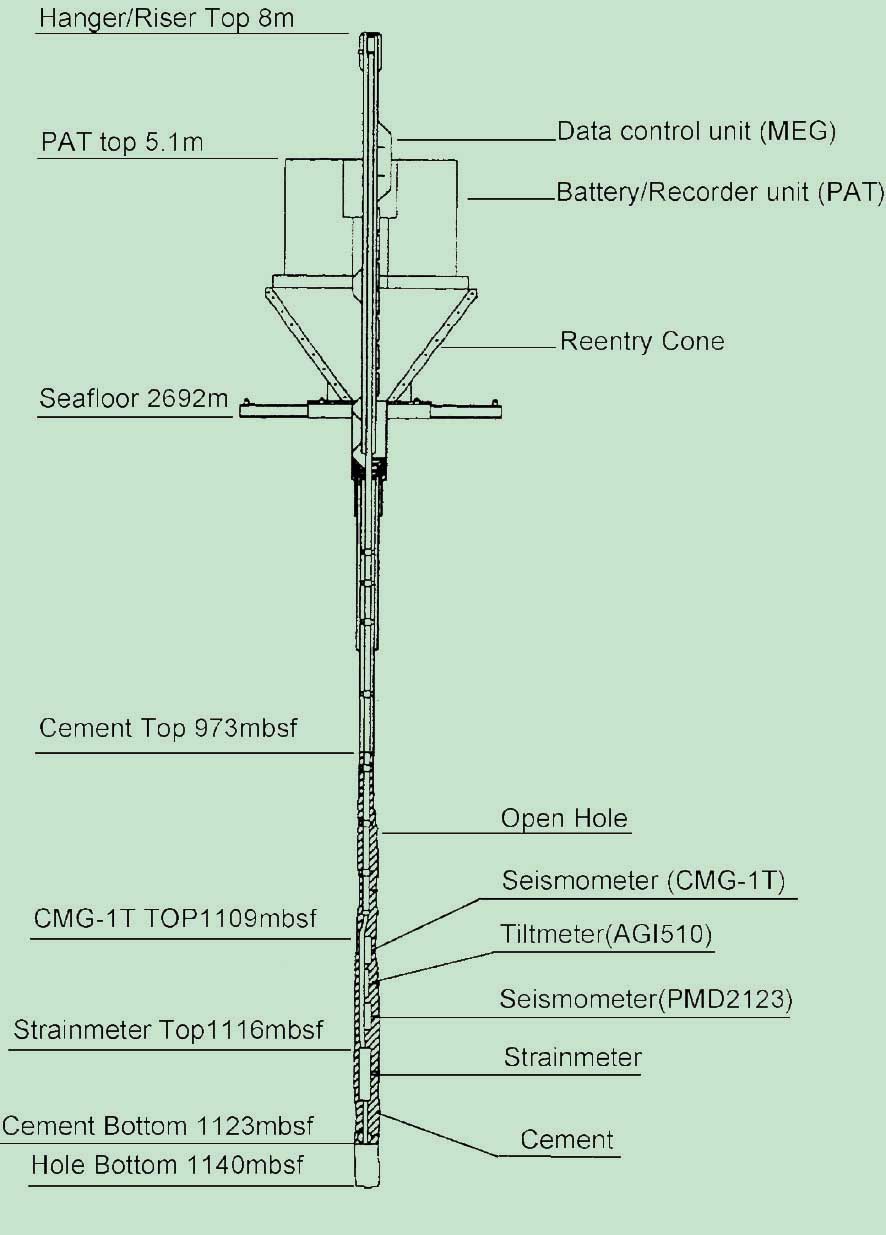

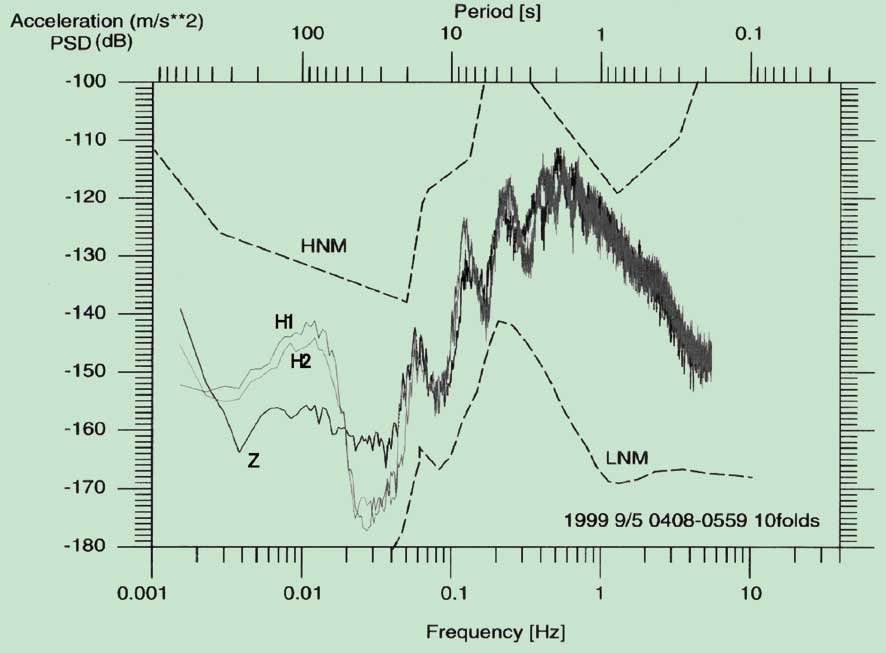

三陸沖JT-1の観測システム概要を図4に示す.センサー群は孔底に設置され,セメントにより固定される.信号はケーブルによって海底に導かれ,海底にはシステムを動作させる電池とデータを記録するレコーダが置かれる.センサーは,JT-1,JT-2では歪計,傾斜計,広帯域地震計2種であり,WP-2では広帯域地震計2台である.観測点の保守を無人潜水艇により行えるよう,海底におかれた各ユニットは水中脱着コネクタにより回収・再設置が可能である.現在までのところ,JT-1,JT-2およびWP-2共に試験的な観測を行い,短時間ではあるが,孔内での地震記録が得られている.図5にJT-1における雑音スペクトルを示す.これらの結果から,海底孔内は,地震観測を行うに十分な程度にノイズが小さいことがわかった.2001年3〜4月には,西フィリピン海盆に海底孔内広帯域地震観測点(WP-1)を設置する予定であり,海半球計画による孔内観測網が完成する.

図4.JT-1における孔内地球物理観測システム全体の配置図.他の観測点のシステムもほぼ同様である.

図5.JT-1における雑微動のスペクトル(Zが上下動,H1とH2が水平動).HNMとLNMは,それぞれ陸上観測点での雑微動が高い観測点と低い観測点における代表的なノイズスペクトル.JT-1での雑微動は,数秒の帯域ではHNMに近いが,数十秒よりも長い帯域ではLNMに近く,良好な観測点であることを示している.

図6は地震研究所が中心となって実施した連続観測網と臨時観測の成果を集大成したものである.太平洋プレート,フィリピン海プレートの運動が精密に求められているのをはじめ,これら海洋プレートの沈み込む領域での島弧の背弧拡大などが明らかにされつつある.また,フィリ潟sン海からインドネシアに至る島弧地域や北海道からシベリアにかけての地域においても他大学との共同観測研究によりプレート境界地域の変位速度場が次第に明らかになりつつある.一方中国大陸では,インド大陸の衝突に伴う大規模な変形が次第に明らかになりつつある.

西太平洋からアジアにかけての地域は,地球上でもっとも複雑かつ興味深い変動が進行しており,より詳しいテクトニックな変形を明らかにして地殻・上部マントルのダイナミクスを解明するため,さらに観測点の建設を進めている.また,GPS観測が大気や電離層の研究に重要であることを考慮し,関連研究者グループとの共同研究も進めている.

図6.西太平洋GPS観測網(WING)とユーラシア安定地塊を基準とした変位速度ベクトル.黒矢印:連続観測点における変位速度,白抜き矢印:繰り返し観測による変位速度,黄色矢印:プレート運動モデルからの推定値.なお,設置してから日が浅い観測点やデータが不足している観測点は除いた.

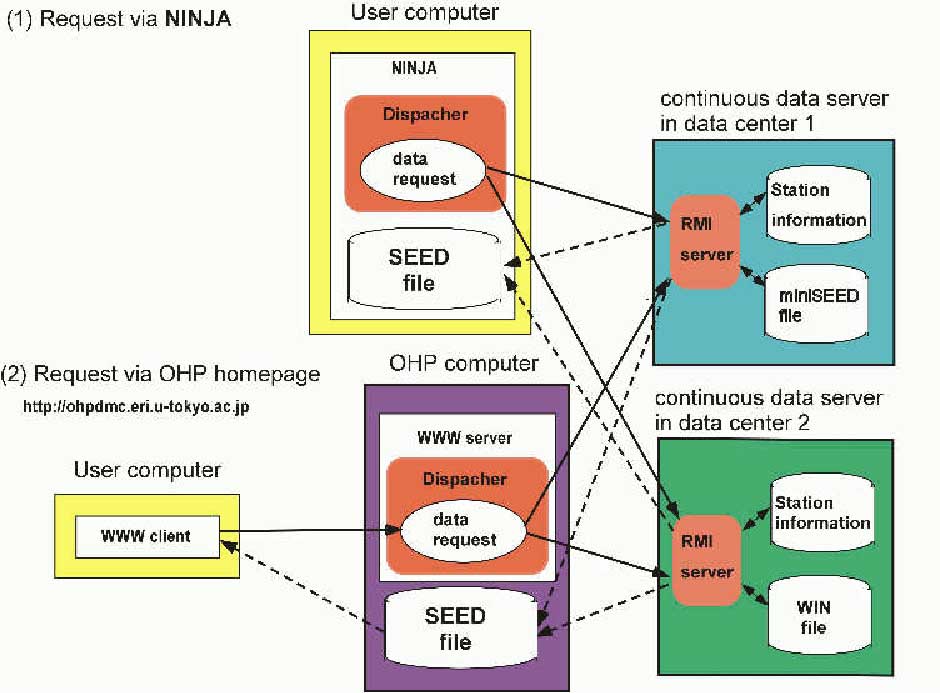

a)ネットワークデータセンターの構築

現在,日本の機関により様々な広帯域地震計ネットワークが展開されているが,それらのデータは様々なデータセンターから様々なデータフォーマット・ユーザーインターフェースで公開されている.この不便を解消するため,ネットワークを介した分散処理の技術を応用し,様々なネットワークのデータを単一ユーザーインターフェース・国際標準フォーマットで提供するデータ公開システムを開発した(図7).またこのシステムを通じて,海半球ネットワークデータだけでなく,様々な国内外の観測網のデータを取得できるようにした.開発したデータ取得用ソフトウェアをCD-ROMにし,世界中の研究者に配布した(図8).

b)国際広帯域地震観測網連合(FDSN)へのデータ報告

日本の広帯域地震観測網のデータを国際標準フォーマットに変換し,データ交換のための国際連合組織(FDSN)に日本を代表してデータ報告をした.

図7.海半球データセンターで開発されたネットワークデータセンターのシステム.

図8.ネットワークデータシステムを通じてデータ取得するソフトウェアのCD-ROM.

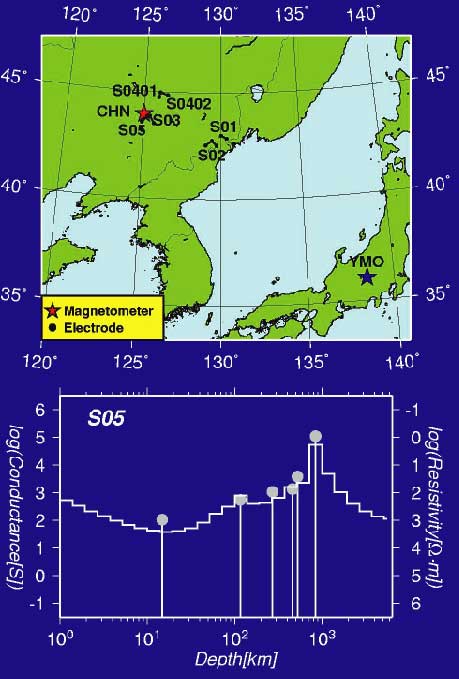

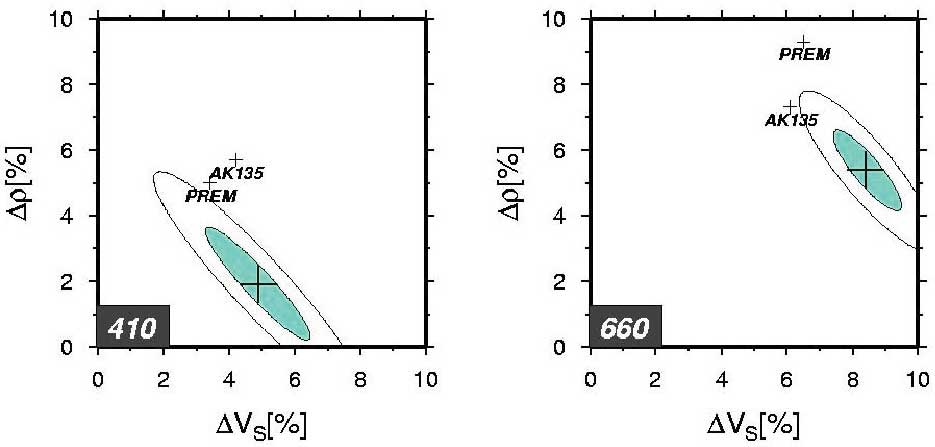

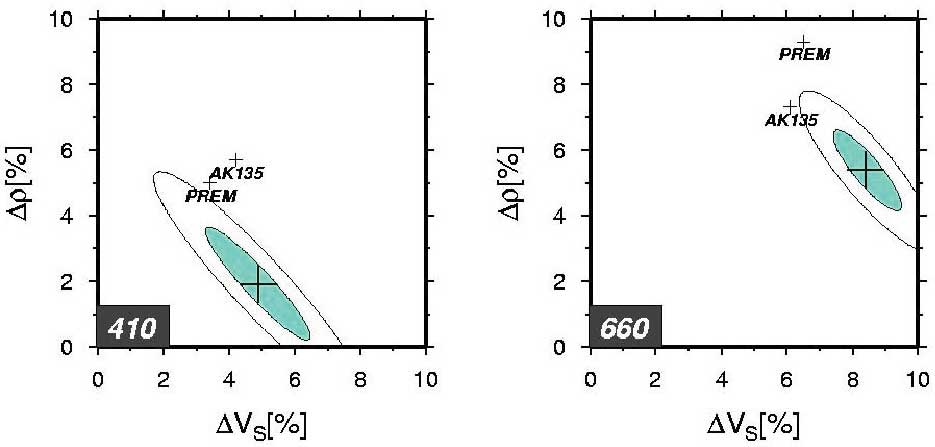

例えば(b)では,電話回線を利用した地電位差の時間変動観測を,中国東北部において行っている(図9上).得られたデータを解析してマントルの電気伝導度構造を調べた.異なる2つの手法で解析した結果,600kmから800km付近で電気伝導度が急増する構造が明らかになりつつある(図9下).(d)では,日本列島に展開されている高密度の広帯域地震計観測網のデータ解析から,地震学的に決定するのが困難とされているマントル遷移層密度パラメターのその場観察(日本弧下の)に世界に先がけて成功した.その結果標準密度モデルに較べて有意に小さな密度不連続が観測された(図10).(f)では,P波のデータに加え新たにPP波の走時を読みとることで,上部マントルのトモグラフィー解像度の格段の向上に成功した(図11).その結果ハワイの直下に上部マントルに局在した低速度領域があることが判明した.

図9.(上) 中国東北部の地電位差観測点.(下) S05で推定された電気伝導度構造.滑らかに変化するように推定されたモデルと電気伝導度が急変する深さを推定するモデル.

図10.マントル遷移層不連続面での密度・S波速度不連続.

図11.太平洋ハワイ島下のマントル地震波速度構造.(上) P波走時による今までのモデル.(中) PP波走時データを加えた新しいモデル.(下) 上のモデルは,この図の赤線の下のマントル構造.

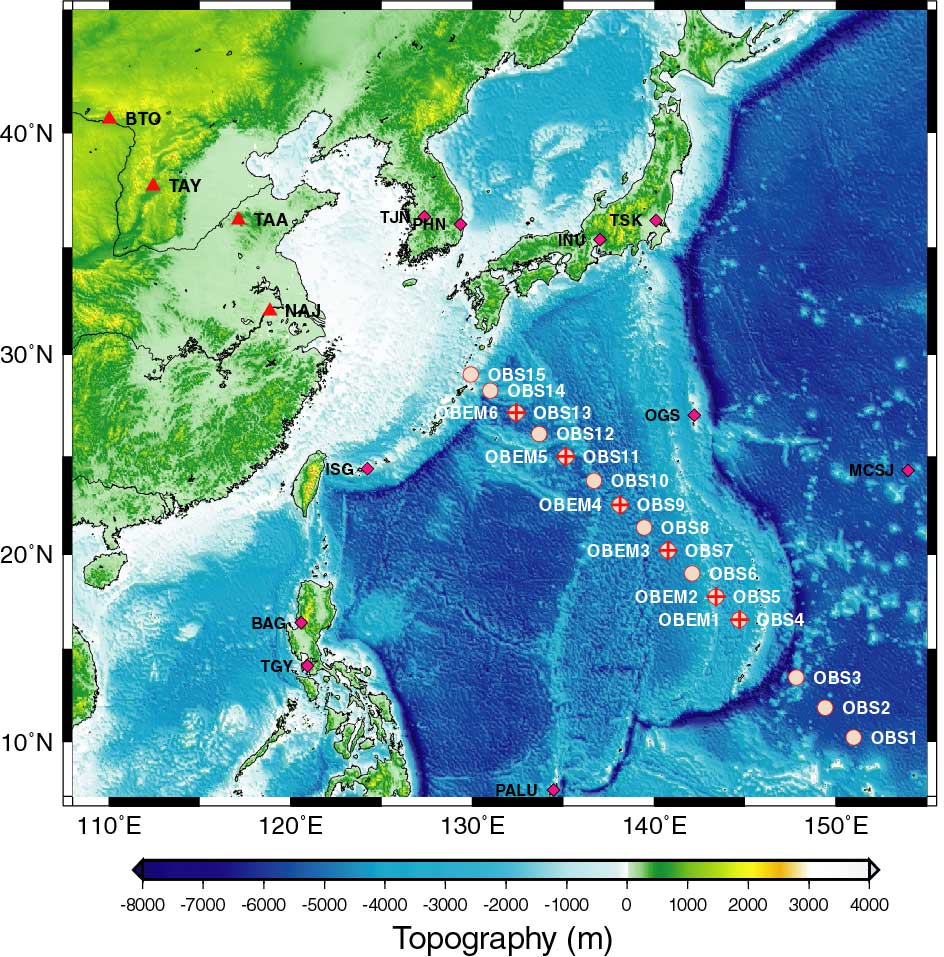

海底観測は1999年11月(設置)から2000年7月(回収)までの約8ヵ月間にわたって行なった.海底地震観測では15台の長期海底地震計(LTOBS)を約100海里間隔で展開した.LTOBSは低消費電力な稍広帯域のセンサーであるPMD社製のWB2023LPと,直径50cmのチタン球耐圧容器を採用することで長期観測を可能としたものである.PDEカタログから選んだ震央距離70度以内・Mb5.5以上の地震は充分なS/Nで記録されていることを確認した.伊豆マリアナやフィジーの深発地震,一部のアラスカでの地震などの注目すべきイベントも捉えられていることがわかった.

海底電磁気観測は,海底地震観測と同じ測線に6台の海底電磁力計(OBEM)を設置して実施した.OBEMは3成分の地磁気と2成分の電位差変化を1分毎測定する.すべての装置が回収され,ほぼ全観測期間にわたって良好な電磁場変動の記録が得られた.

海底地震計の設置と時期を合わせて,中国地震局分析預報中心と共同で中国において臨時広帯域地震観測を4観測点で開始した.当初,海底地震観測点の間隔と同程度の間隔で16台の地震計を設置する予定であったが,諸般の事情により観測計画を縮小せざるを得なかった.しかし研究者に公開されている中国国内の観測網(CDSN)のデータを併せて利用することにより,観測計画の縮小をある程度カバーできると考える.

中国東北地方の吉林省では,日本国内で実行中のネットワークMT観測と同様の電話回線を用いた地電位差変化観測を,中国地震局地質研究所との共同で行なった.この地域は,大陸性の活発な火山活動があり,その地下構造との関連も注目される.この観測は,対象を周辺地域に広げて継続する.

今後は観測データの解析をすすめ,最終的には地震学及び電磁気学的モデルの融合を図り,より確からしい西太平洋領域のマントル構造モデルを構築する予定である。

図12.フィリピン海の海底観測点と中国における地震観測点の配置.