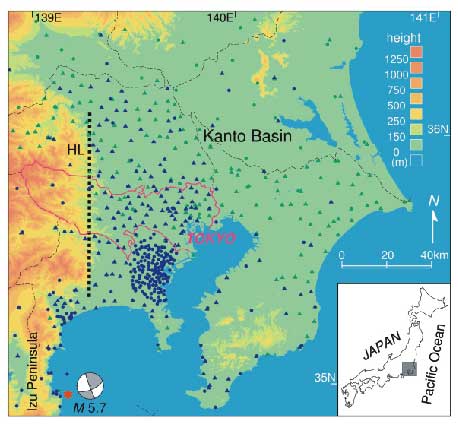

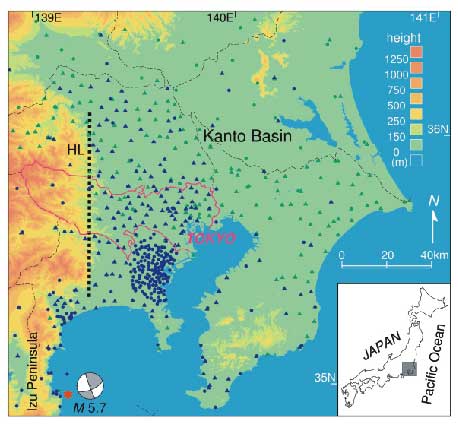

図1.関東平野の地形と強震観測点約600点の分布(Koketsu and Kikuchi, Copyright 2000 by Science).

地震研究所を含む各機関により,この平野とその周辺には600台を越える強震計が近年整備されてきた(図1).1998年5月に伊豆半島沖の深さ3kmで発生したM5.7の地震は,そのうちの384台で観測されている.このような浅い地震では,ラブ波と呼ばれる長周期の表面波がしばしば発達し,関東平野でも周期8秒程度のものが明瞭に見られる.384台という非常に多数の観測によって,これらラブ波に伴う地震動の伝播を可視化することが可能となった.

図1.関東平野の地形と強震観測点約600点の分布(Koketsu and Kikuchi, Copyright 2000 by Science).

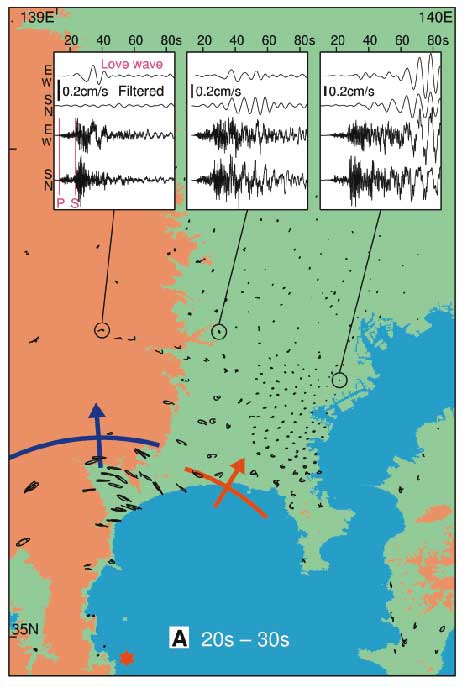

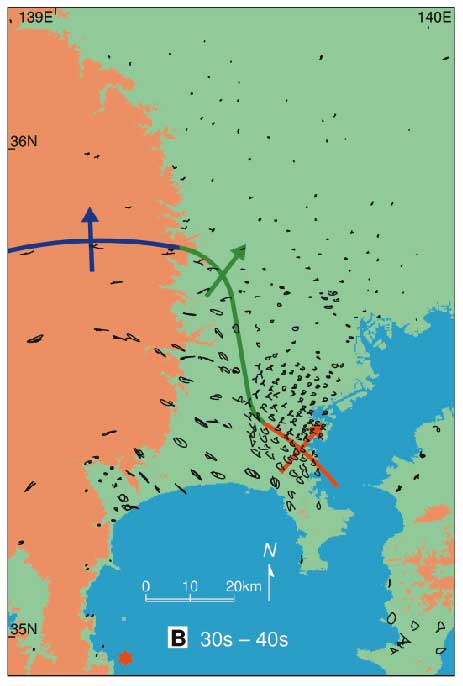

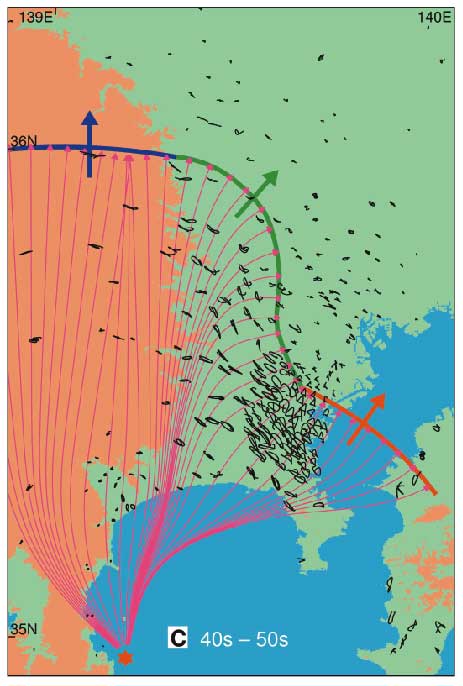

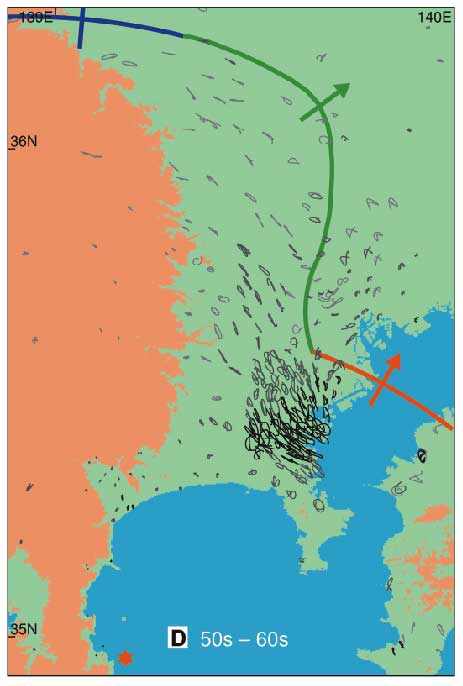

この波を強調するために,まず観測機器で記録された加速度記録を速度波形に変換し,周期5秒までのローパスフィルタを適用した(図2A).次に地震の発生から10秒ごとに,水平面内の地震動の軌跡を地図の上にプロットした(図2A〜D).ラブ波はその波面に平行な(波線に垂直な)地震動を発生させるので,各観測点における地震動の軌跡から,そこでの波面や波線を特定できる.なお,西側では地盤による増幅がなく振幅が小さくなってしまうので,すべての軌跡は記録時間全体での最大振幅で正規化されて描かれている.

波面がここであるという判断は,地震動の振幅と軌跡の急激な変化を見て行った(図2中の弧).図2をA→B→C→Dと見れば,山地を通る西側の波面は秒速3.5から4kmで伝わっているのに対して,平野の中心部ではわずか1km/s程度の速度で伝播しているに過ぎない.この速度の違いが波面の不連続となり,この不連続を埋めるような形で,西側から盆地に向って屈折するラブ波が発生する.これは地下構造の境界面で屈折波(ヘッドウェーブ)が発生するのと類似の現象である.この屈折ラブ波は盆地の端とその付近で地震動の主要な部分を占めており,この波は地震の震央からではなく,盆地境界から伝わってくるように見える.

こうした震央からでない方向から伝わる表面波の存在は,数値シミュレーションや小規模なアレイ観測などで示唆されていたが,実際の地震の記録で確かめられたのは本研究が初めてである.また,その発生の物理的なメカニズムも,波面の不連続を補償する屈折表面波の発生と初めて明らかにされた.

以上のような地震動の伝播様式の解釈を確かめるため,関東平野の地下構造モデルにおけるラブ波の波線追跡を行った.地下構造探査の結果からS波速度構造を推定し,グリッドを置いて各点ごとの水平成層構造を抽出する.ローカルモードの近似に基づいて,それらに対して周期8秒におけるラブ波基本モードの位相速度を計算し,この位相速度分布の中で地震発生後40秒まで波線追跡した(図2C中の紫線).波線先端を結んだ理論波面は観測された波面によく一致している.

図2.地震発生の(A) 20秒,(B) 30秒,(C) 40秒,(D) 50秒後,10秒間の水平地震動の軌跡(Koketsu and Kikuchi, Copyright 2000 by Science).