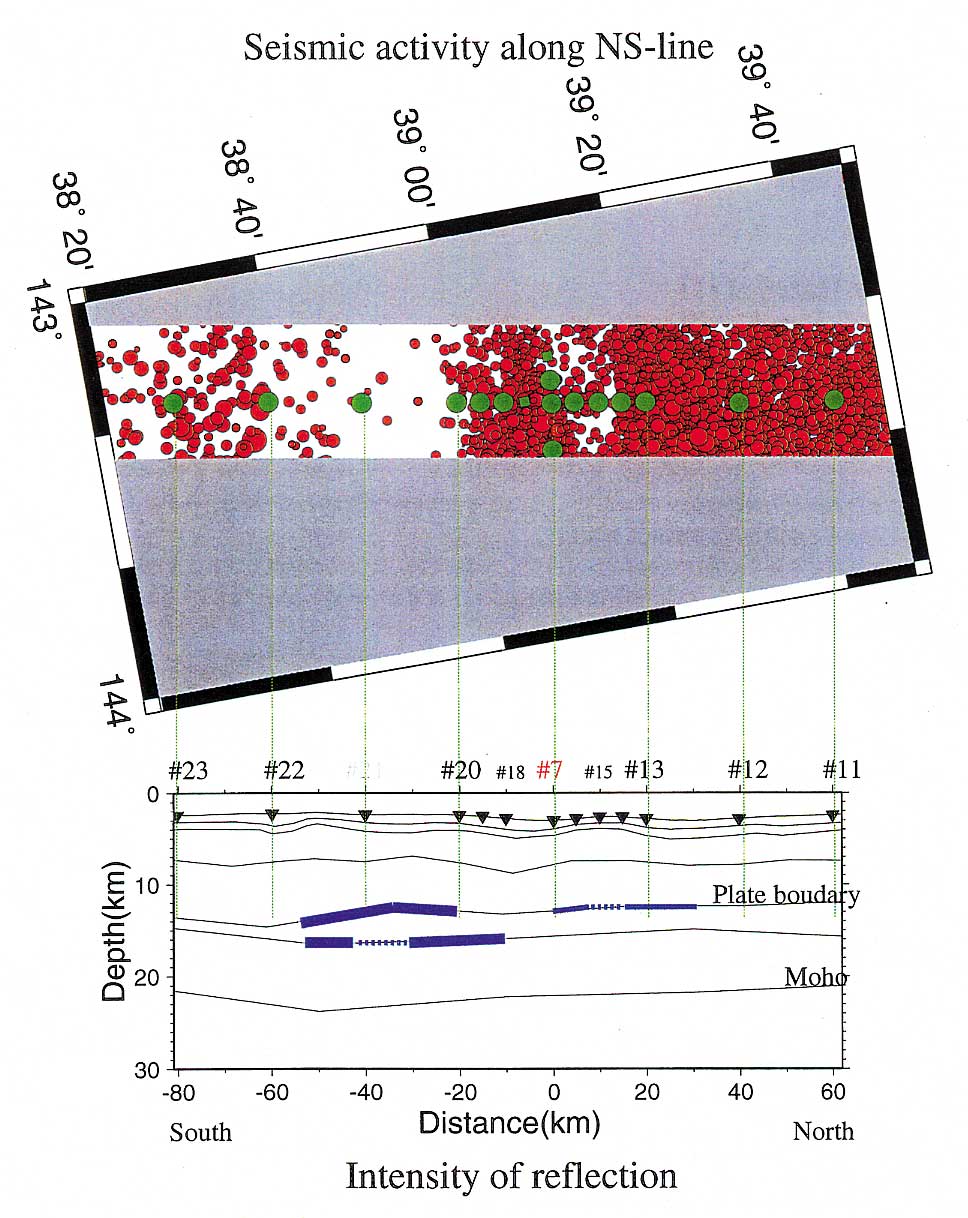

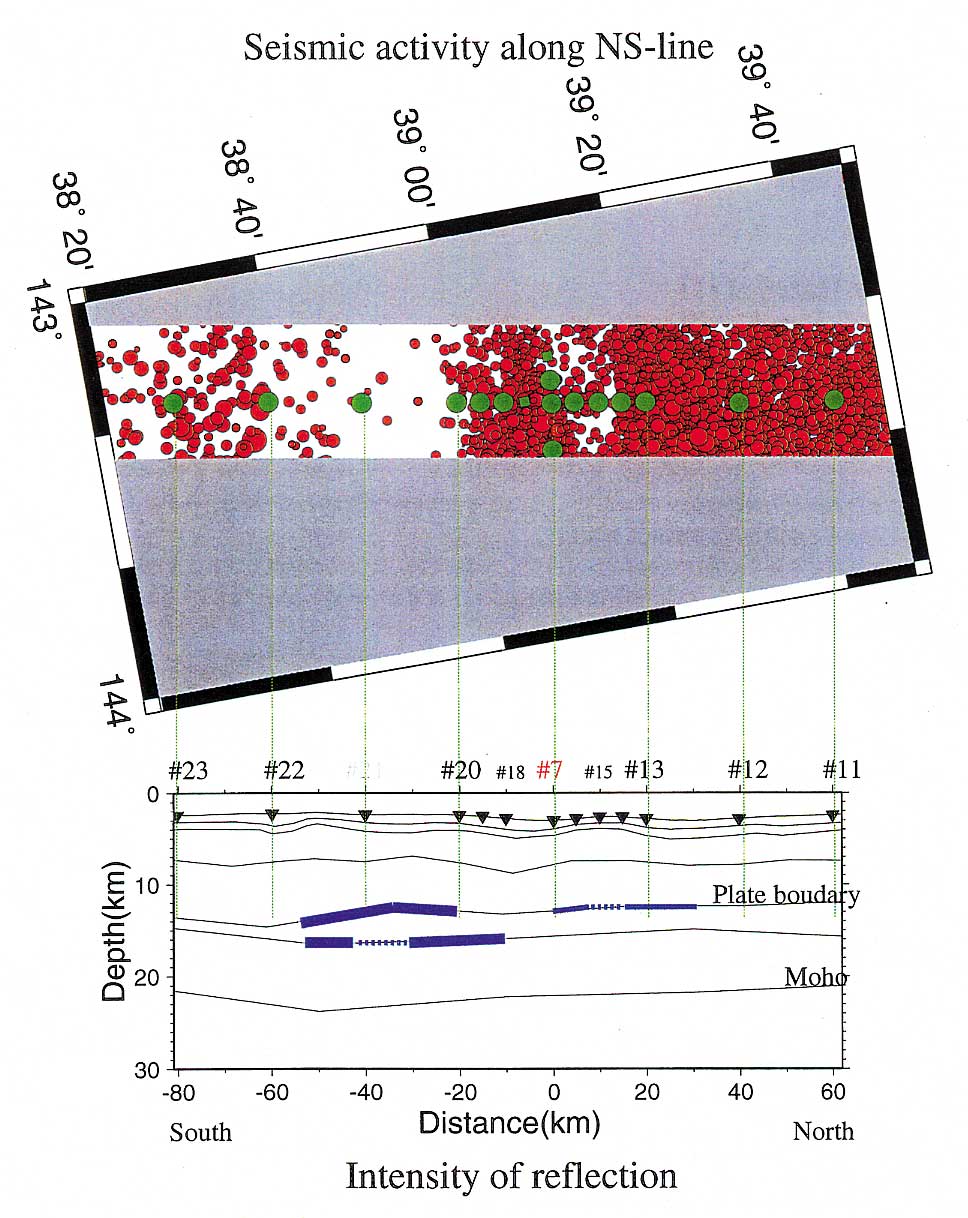

図1.三陸沖の沈み込みプレート境界の反射強度が強い場所で地震活動が低い(北緯38度40分〜39度).

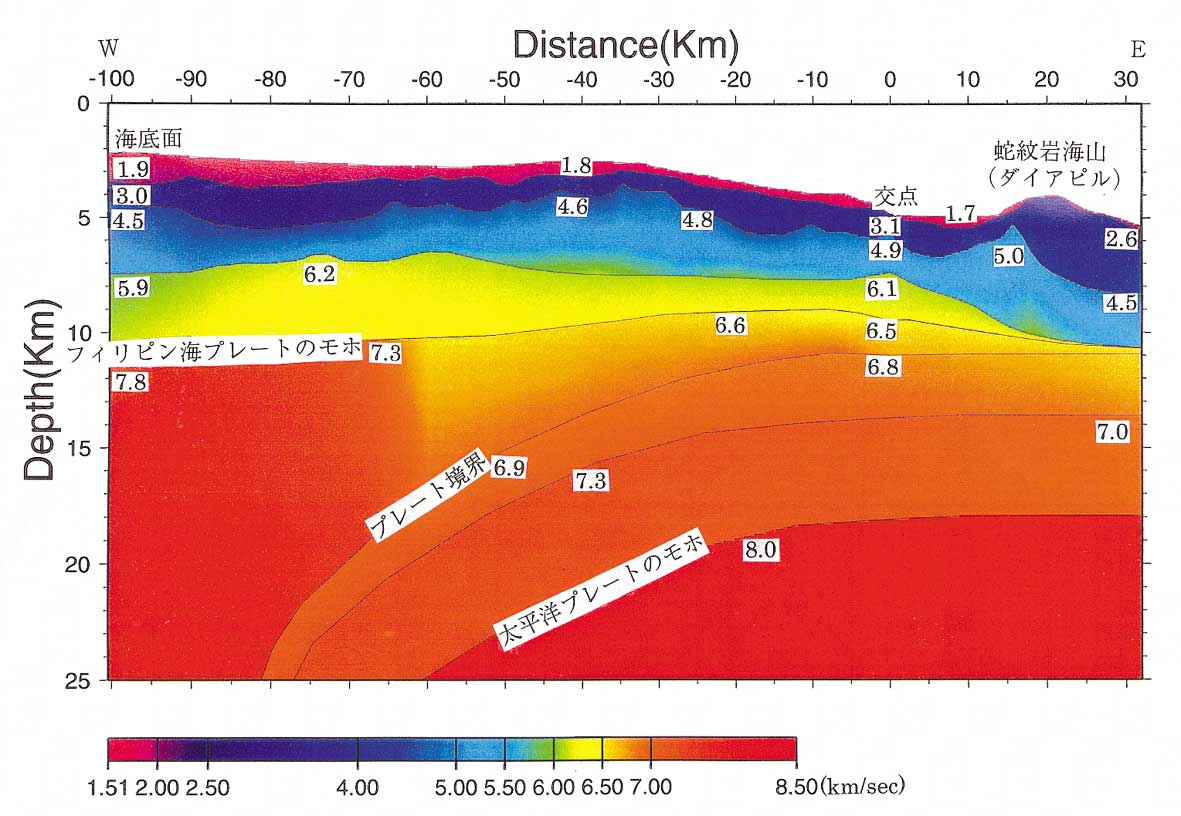

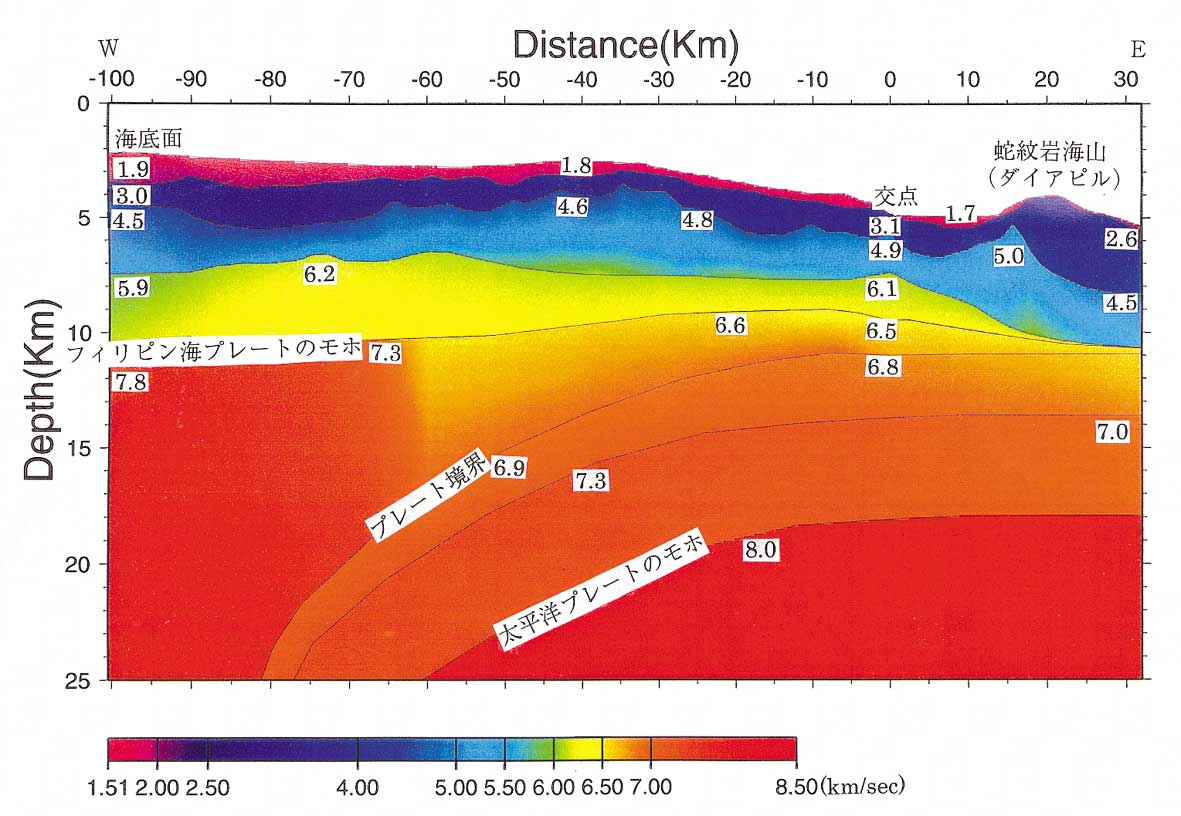

図2.北緯31゜の伊豆小笠原のプレートの沈み込み境界に蛇紋岩化した物質と考えられる低い地震波速度の物質が存在する.

目次へ 次へ

1995年以降,南海トラフ,三陸沖,日本海東縁,伊豆小笠原沖において観測を実施した.南海トラフでは,東南海地震と南海地震の境界付近の陸側プレート内に不連続的地殻構造があることがわかった.三陸沖の北緯38度40分〜39度の地震空白域に相当するプレート境界では強い地震反射波を観測した(図1).これはそこに薄い流体が存在することで説明可能であり,流体によりプレート境界では大地震を起こしにくい.31度の伊豆小笠原海溝付近ではマントルウエッジが蛇紋石化している結果を得た(図2).低温型蛇紋石がプレート境界に存在すればそこでは大蜥n震を起こしにくいと考えられ,伊豆小笠原の大地震発生の傾向を説明できる.三陸沖における観測では,北緯40度の地殻構造に不連続があることがわかった.この構造不連続より北側は1968年十勝沖地震と1994年三陸はるか沖地震の主破壊域に相当する.40度以北にある地殻内の地震波速度の低下は流体の移動に関係している可能性がある.

図1.三陸沖の沈み込みプレート境界の反射強度が強い場所で地震活動が低い(北緯38度40分〜39度).

図2.北緯31゜の伊豆小笠原のプレートの沈み込み境界に蛇紋岩化した物質と考えられる低い地震波速度の物質が存在する.