目次へ 次へ

6-6.ネットワークMT観測

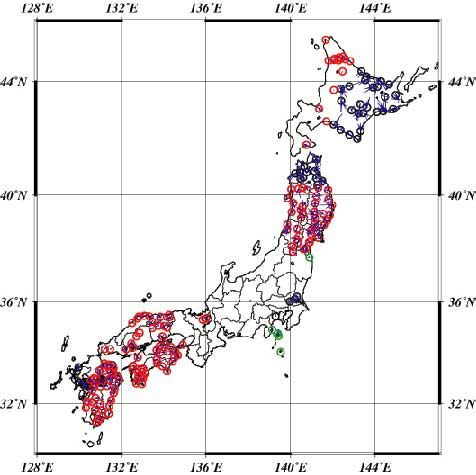

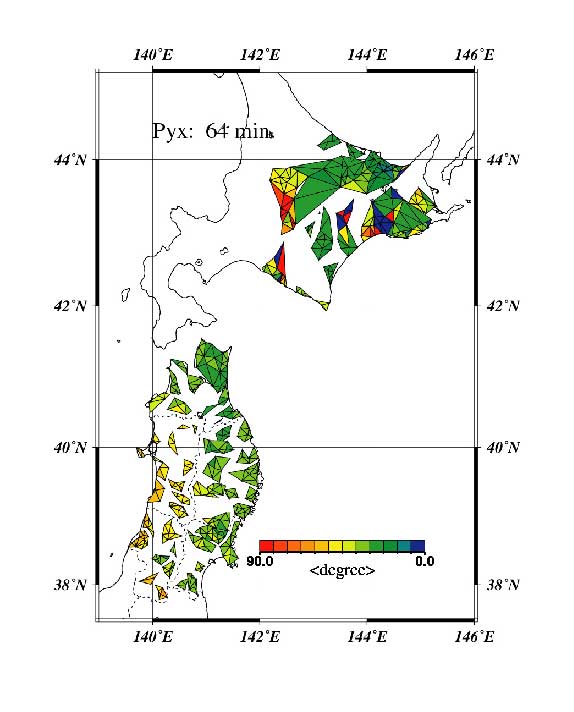

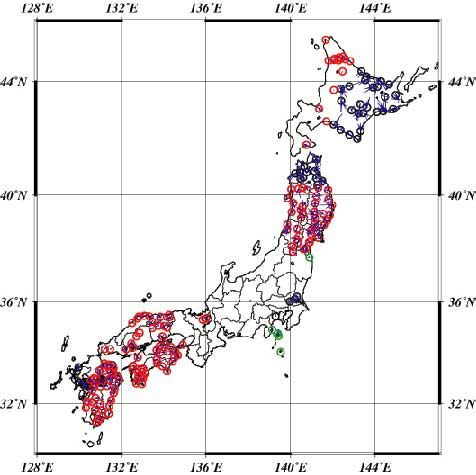

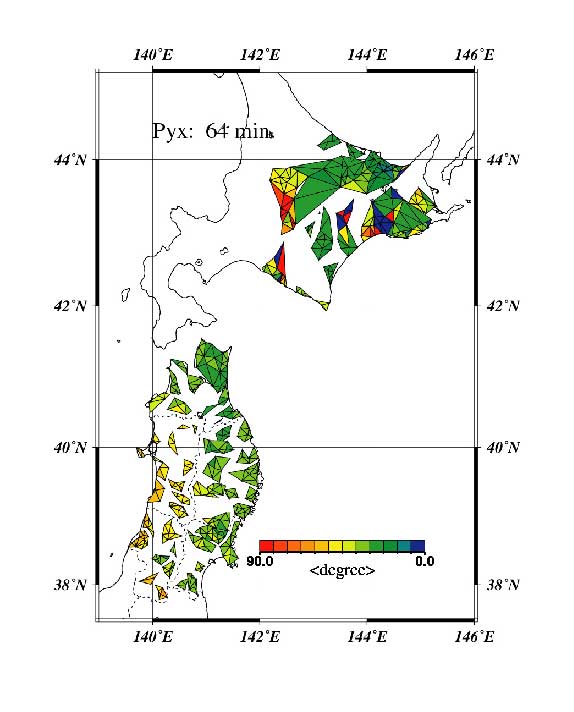

日本列島全域の平均的な電気比抵抗分布を明らかにしようという試みが第7次地震予知計画の一環として平成6年度からスタートし,現在に引き継がれている.地震研究所が独自に開発したネットワークMT法観測を,全国の電磁気学研究者が力を結集して共同で実施しようという計画である.この計画は,電磁気的手法による地震予知研究を行う上で最も基礎となる情報を得るための作業という意味で,いわば比抵抗による日本地図作りとみなすことができ,世界で初の試みである.ネットワークMT法の電位差観測は,8回線程度の観測網で構成されるローカルネットワークが2〜3ヵ月おきに場所を変えて全国を移動する.図1にこれまでに行われたネットワークMT観測の測線分布を示す.地震予知計画では北大理・東北大理・秋田大工学資源・東工大理・東大理・名大理・京大防災研・京大理・神戸大理・鳥取大教養・高知大理などの参加により閨C赤丸で示された地点で観測を実施した.2001年現在でのべ1000測線以上での観測が行われ,図2に示されるように列島スケールのMT電磁場変動の特徴が明らかになりつつある.これらのデータをもとに,列島スケールの上部マントルに至る大局的な比抵抗構造が明らかになるものと期待される.

図1.ネットワークMT観測実施状況.赤丸で示された地点(東北地方,琵琶湖西部,中国・四国,九州)は平成6〜12年度に観測を実施した地域.北海道東部および青森県は平成2年度に実施した.緑丸で示された福島県鹿島,伊豆東部,伊豆大島,三宅島などでは連続観測を継続している.伊豆大島,三宅島の観測の一部は火山噴火予知計画によっている.

図2.ネットワークMT観測によって決定された東北日本における周期64分の位相分布.電場が東西,磁場が南北に変化する時の電磁場間の位相差を示し,位相差が大きいほど地下深部に低比抵抗部が存在することを示す.東北地方背弧側に島弧の走向に沿って高位相帯が認められる.

目次へ 次へ