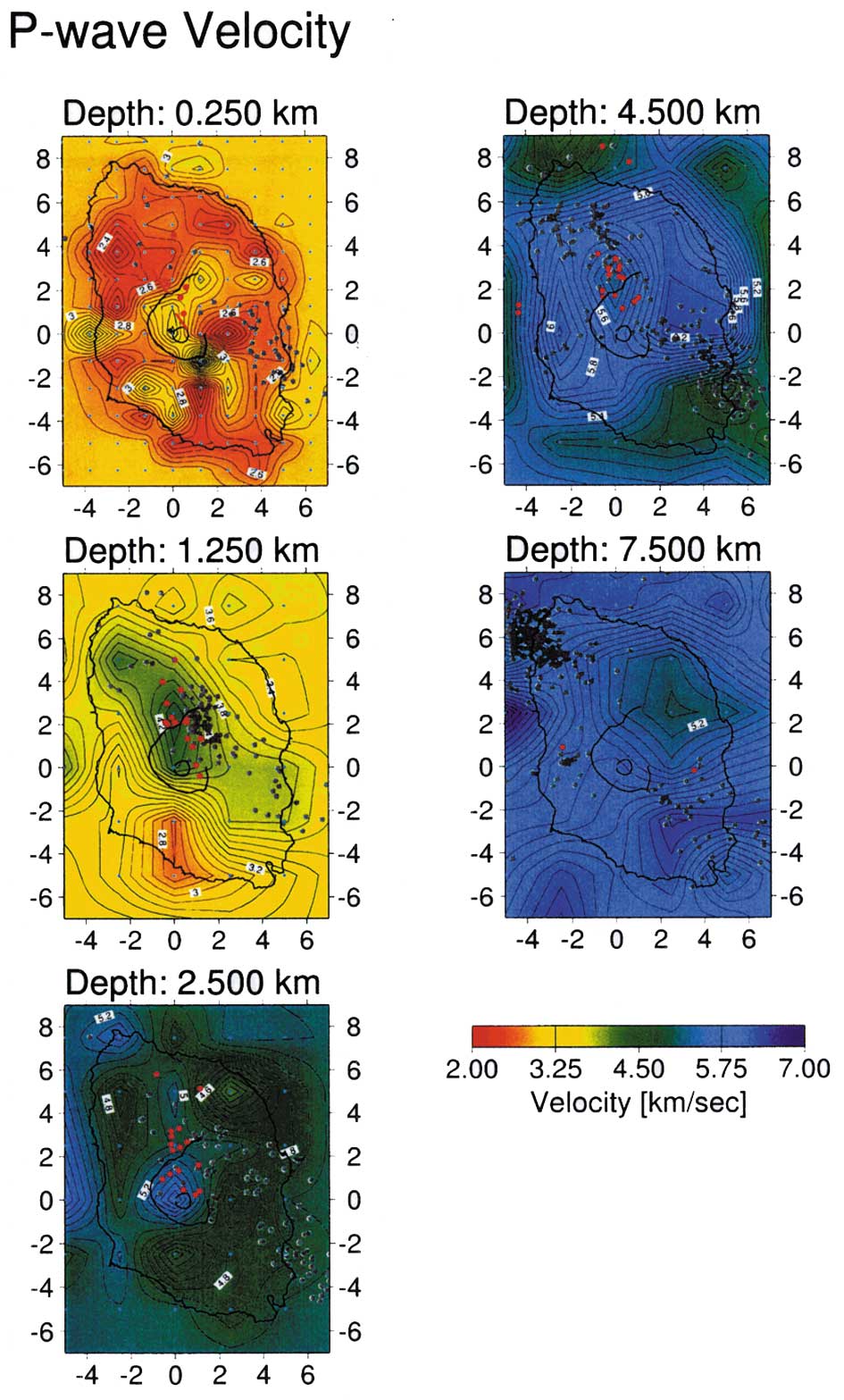

実験は,地震や電磁気,その他の地球物理学的手法で行われているが,探査手法の開発も含めた幅広い視点で実施している.人工地震による探査は,火山周辺の6ヶ所で爆破を行い,それによって生じる振動をおよそ300ヶ所に設置した地震計で観測する.観測データは,不均質性の強い火山の構造を解明するために本研究グループによって開発された波線追跡法によって精密な3次元インバージョンを行い,火山の地下およそ3kmまでの詳細な速度構造が明らかにされるようになっている.しかしマグマ溜りが存在すると考えられている地下3km以深の構造を明らかにするには探査深度が不足しており,人工地震データに加えて自然地震データを利用した探査を併用する手法を開発中である.地震計を100台以上設置して長期に観測を行う実験を行ったり,重力データを加えて構造を決定する手法の開発も行っている.図2は,伊豆大島において重力データも加えて推定した速度構造である.深さ5kmほどにマグマ溜りと考えられる低速度域が検知されたほか,ダイクの集合体と考えられる高速度域が深さ1kmほどに見出されている.

電磁気構造探査では,多くの火山の地下10km程度に抵抗の低い層が広がっており,火口直下では浅くなっている事が判明した.この層は,マグマ,あるいは火山ガスの上昇域に対応していると考えられる.また,地表付近に抵抗の低い層が広がっており,熱水を多く含む層あるいは熱変質を受けた層と考えられている.深部から上昇してきたマグマや火山ガスは,この層と接触して,火山性微動や地熱異常などさまざまな噴火の前兆を引き起こしている.