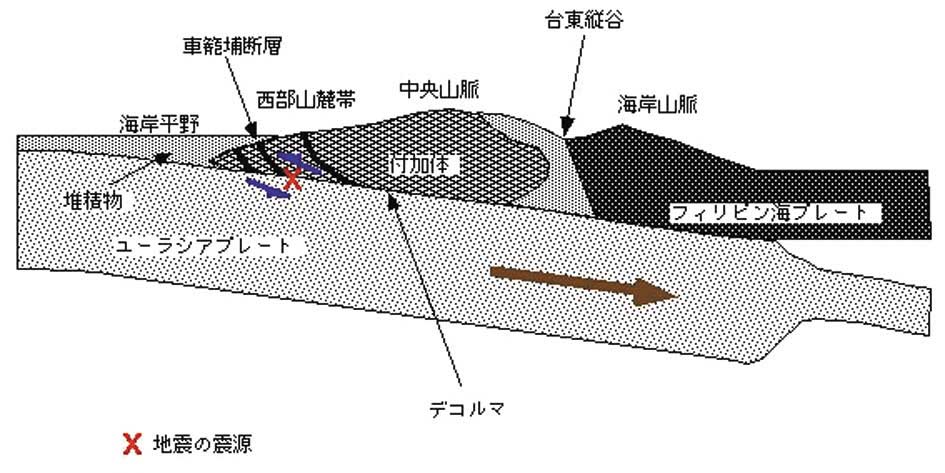

台湾はフィリピン海プレートの上にのったルソン弧と中国大陸との衝突帯である.大陸とルソン弧の間にたまった堆積物が衝突で掻き上げられて付加体となって隆起し,逆断層で切られている.そのような断層の一つがこの大地震を引き起こした車籠埔断層である(図2).衝突が若痰「ので海溝陸側の付加体構造と類似し,海溝系地震ともみなすことができる.

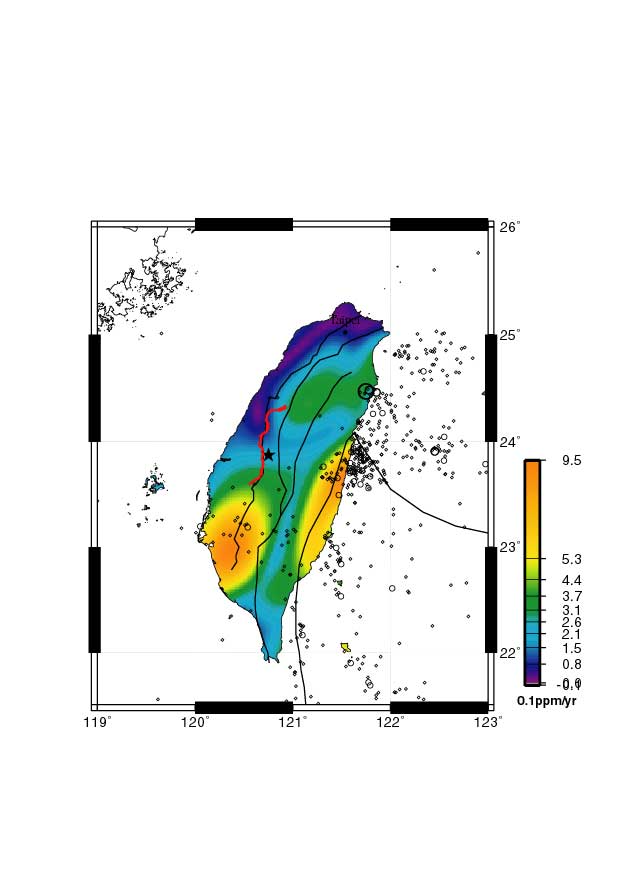

この大地震はどのような歪み場の中で発生したのであろうか.台湾で本地震前に実施されたGPS観測データから推定した歪み速度分布を図3に示す.この地震は台湾東部と南西部のひずみ速度の比較的大きな地域から少しはずれたひずみ速度が比較的小さな場所で発生したことがわかる.

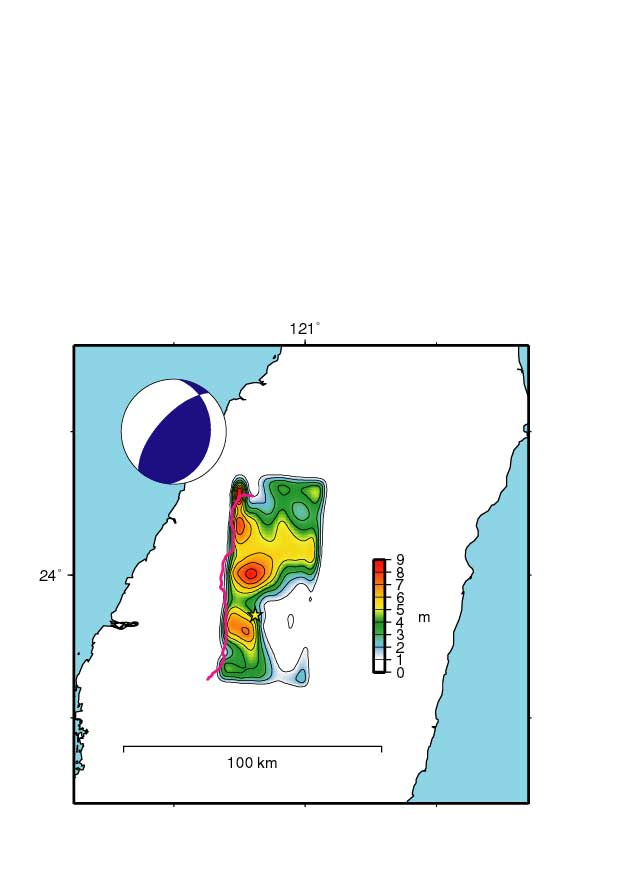

東京大学地震研究所は、地震発生直後から情報の収集に努め、まずグローバル広帯域地震観測網の遠地実体波記録を用いて震源過程を調べ、結果をいち早くホームページで公開した。その後、台湾全土の高密度強震計データを加えて波形解析を行い、図4のような詳細な震源過程を得た。震源断層は南北80kmにわたり、その北西端で約9mの最大すべりを生じた.

この高密度強震計データによれば,車籠埔断層,特にその北側部分の近傍で異例に大きく,長周期成分に富んだ地動速度が観測されているが,この地震動による被害はそれほど大きくなかった.それに対して、断層より10kmから20km以上離れた震央付近からその東側にかけての地域で,甚大な被害が発生し,速度・加速度ともに大きい強震動が観測された.地震研究所ではこれらの強震動記録が得られた地点付近の学校建物の被害調査を行うとともに,強震記録を入力とする地震応答解析を行い,実際の被害と強震動の関係を明らかにした.

集集地震は台湾中部の褶曲-衝上断層帯で発生た地震であり,地震にともなって大規模な地表地震断層が出現した.地震研究所では、この地震断層の正確な実変位量・変位方向と地震断層の性状を記載するために現地調査をおこった.精密測量によって復元された変位ベクトルは北部で大きく10.1mである.変位ベクトルの方向はGPSによる調査の結果と調和的であった.地震断層は一部区間を除いて,変動地形的に認定される活断層とよく一致している.また,数万年間の平均的な地殻変動を明らかにするために,震源域周辺の変動地形調査をおこなった.車籠埔断層はその西側の彰化断層とともに東傾斜の衝上断層系をなしており,過去10万年間の累積した変形ではともに同程度の変形量を示している.

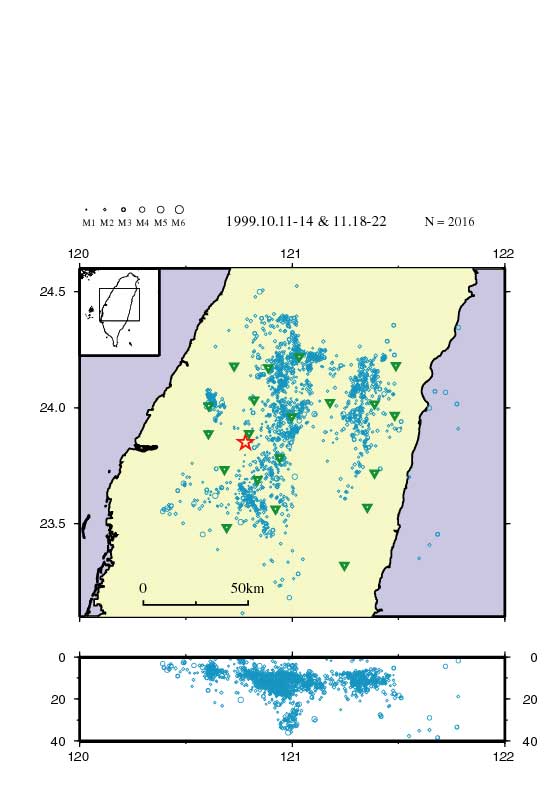

地震研究所では,本震発生15日後に20台の地震計を現地へ持ち込んで約2ヵ月半の余震観測を行った.20,000個以上の地震が観測され,約2,000個の地震に対して,地殼内の速度構造の不均質を考慮して震源再決定を行った(図5).余震は,東に約30度で傾く面上に分布し,深さ約15kmでは水平に広がり,更に、本震直下約30km付近にも分布している.これらの震源分布は,この地震がユーラシアプレートの付加体下部で発生したことを示している.

余震の活発さをあらかじめ明らかにすることは、防災的見地から必要であり,住民の抱く過度の不安の除去に役立つ.そこで、この大地震の余震活動の特徴を速やかにとらえ,予め定めた期間にある大きさ以上の余震が何回起こるか予測することを試みた.余震活動の経過を改良大森公式に当てはめ、設定した期間に起こる余震数の期待値を求めた。本震から2カ月の期間に計13回の予測を行い、11回は予測幅の範囲に収まった。

地震研究所では、地震後の余効的地殻変動を観測するために2周波GPS受信機2台と本研究所で開発された小型1周波GPS受信機8台を地震発生約3週間後に設置した.約6ヵ月後の2000年3月下旬に撤収した.小型1周波GPS受信機は低消費電力であるため,商用電源を使用せず自動車用バッテリーと太陽電池パネルを用いることができる.そのため,商用電源の有無にかかわらずGPS受信機を設置することができた.観測点は地表に現れた地表断層の北部にあたる台中市から東方に直線状に配置した.地表断層をはさんで下盤(西側)での変位は観測されなかったが上盤(東側)では一月平均で1〜1.5cm西へ移動していることが観測された.台湾中央科学研究院による震央付近におけるGPS余効変動観測ではここで求められた値の4〜6倍の変位が得られており,余効変動が空間的に均一ではないことがわかった.