地震研究所は,この噴火に関して、大学の観測研究支援を行った.すなわち,観測体制の整備支援,観測班の旅費の確保,緊急観測体制整備に関する調査,および文部省への申請書類の作成などである.さらに,「緊急時における研究所の機能確保のための指針規則」にしたがって,3月30日に検討会を設置した.検討会では,連絡本部を地震研究所内部に設置し,現地調査観測活動の状況把握と支援,情報の収集と提供,文部省などとの対外折衝,他機関との情報交換などを目的とした.情報発信にはホームページが有効に使われた.大学の火山観測とは別に,火山活動監視のために,気象庁から地震研究所へ衛星テレメータ装置(合計4台)の貸与申し込みがあり,装置設置のための技術官の派遣も行った.

地震・傾斜観測:3月31日に噴火を開始した北海道有珠山において,噴火直前から他大学と共同で広帯域地震計による観測を実施した.この観測では,CMG-3T,STS-2,CMG-40T等の広帯域地震計を,のべ13箇所に設置し,無線テレメータおよび現地収録方式で連続観測を行った.波形解析から,活動初期に周期10秒以上の長周期微動が西山付近を震源として発生していることがわかり,熱水の寄与の可能性が議論されている(詳細は,5-6 火山での広帯域地震観測を参照).このような長周期の微動は,通常の地震計では観測することができない.傾斜観測では,2000年4月14-17日に有珠山周辺の3点に傾斜計を設置した.その後,データ収録・解析は有珠火山観測所に引継がれた.

稠密GPS連続観測:有珠火山およびその周辺の地殻変動を把握するために北海道大学を中心として東北大学,名古屋大学,九州大学と共同で2周波GPS観測点を6点設置した.これにより約5kmの平均基線長を持つGPS観測網を設置することができた.この観測網で観測されたデータから地殻変動を準リアルタイムで得ることができ,変動を監視するために北大と共同でGPS自動解析システムを構築した.これは6時間ごとに各観測点からGPSデータを携帯電話で回収し,Bernese GPS Software Ver 4.0 BPEを用いて解析を行い,結果を北大のホームページで公開した.このシステムにより噴火口にもっとも近い観測点で5月上旬までは約20cm/月,その後5月中旬から変動が小さくなったことが観測された.

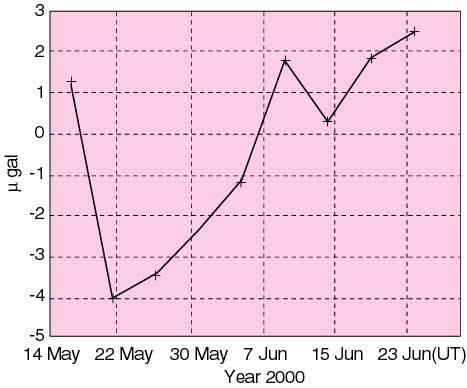

重力観測:噴火後の5月から1カ月以上の間,北大と共同で,火口から2kmの地点で絶対重力の連続観測を世界に先駆けて実施した(図2).5月20日頃までは減少傾向が続いていたのが,それ以降は増加傾向に転じたことが明瞭に捉えられた.高精度な絶対重力計による測定によって初めて可能となった結果である.周辺地域の地殻変動が,このころを境に隆起から沈降に転じていたこととも整合する.

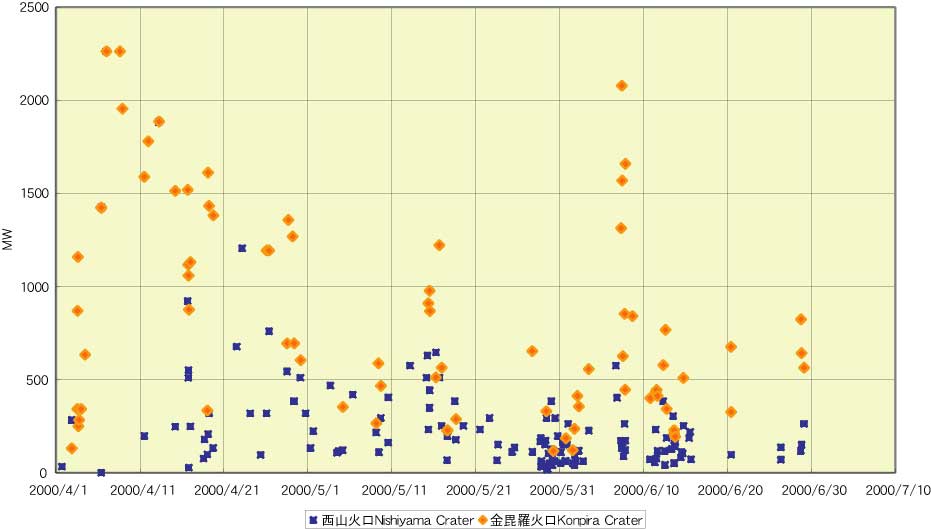

熱観測:有珠山の総合観測の一環として,有珠火山北西部の新火口群から放出される噴煙の映像を解析して放熱量を推定した.放熱量は間欠的に噴火が発生していた噴火当初はあまり大きくなく,常時噴煙をあげるようになった4月7日頃急速に増大し,その後徐々に減少した.噴火開始から轤Pヶ月間の放熱量の平均は約2GWで,前回の1977〜78年噴火時よりおよそ1桁大きい.このことは,マグマが貫入した領域に地下水が豊富に存在し,マグマとの間に活発な熱交換が行われたために放熱量が1桁大きくなり,その結果として噴火活動が短期間に終了するになったと考えられる.この他に噴煙の赤外映像を解析する基礎的な研究も行った.

写真観測:噴火による山体の変動を明らかにするため、定点を設けてデジタルカメラで撮影を繰り返した。西山火口群から西へ15-16kmほど離れた豊浦町の観測地点から4月3日に撮影を開始し、4月4日には火口付近が1日あたり1m以上の速さで隆起していることが時間差実体視で明らかとなった。隆起は日を追って減速したものの、その量は合計で10m以上に達した。変動には南向きの成分が大きく、その向きを逆にたどると、西山火口群中央部付近の地下の比較的浅いところにマグマが上昇し、周辺を押し上げたことが示唆された。