目次へ 次へ

7-3.2000年三宅島火山活動

<<調査観測の支援体制>>

●地震研究所の対応

2000年6月26日午後7時30分,気象庁より臨時火山情報第1号が出された.地震研究所はこれに呼応して同夜10時,「三宅島火山活動に関する連絡本部」(本部長:情報センター長,構成員:火山センター及び情報センターの教職員)を立ち上げた.連絡本部は,同夜ただちに三宅島に向かった電磁気観測班との連絡を皮切りに,出張者の把握,連絡,情報の収集,研究報告会の実施,広報(HPやマスコミ対応)など,調査観測研究の後方支援を行ってきた.火山活動は6月末に終息に向かうかに見えたが,連絡本部としては規模を縮小しつつも体制を継続した.結果的にはこのことが後の本格的な火山噴火及び神津島新島群発地震活動に際しても機敏な対応・情報提供を可能にした.その後,火山ガスの大量放出という更なる火山活動の展開や泥流の発生によるライフライン被害の現実を前に,9月4日全島避難措置がとられることとなった.これを_機に大学としてはより本格的な観測研究体制の構築を図るべく大学総合観測班を立ち上げた.

●大学総合観測班の活動

2000年の三宅島噴火前から,多くの火山研究者は21世紀初頭には次の噴火が発生すると考えていた.そのため,様々な調査研究が精力的に行なわれてきた.全磁力の観測から地下の温度上昇を捉えた事などはその1例である.噴火発生後は,火山研究者は精密観測を速やかに実行し,観測結果を報告したり,データの解釈にあたって助言を行うなどして,監視業務にあたる気象庁の支援に個別に貢献してきた.しかし,三宅島の活動が活発化したため,大学総合観測班が組織化された.観測班は,地震,地殻変動,重力,熱電磁気,火山ガス,地質物質科学の6分野と連絡調整からなり,地震研究所は総合観測班の活動拠点として事務局機能を果たした.総合観測班の観測・研究の目的は,およそ3000年ぶりに三宅島で進行しつつある活動の全貌を把握し,活動の予測のための物理過程の究明とモデルの検証を行うことである.総合観測班は,総合・研究の方針を決定し,方針に基づく予算要求のとりまとめや気象庁との観測調査の調整などを行っている.観測班の活動によって,わが国や世界の類似の火山活動に対する先導的研究が進みつつあり,高度化した観測や観測データの解釈,将来の活動予測などによって幅広く監視業務を担当する気象庁を支援している.総合観測班の活動状況や観測研究の方向性は随時ホームページに掲載されている.これらの内容は,火山研究者や防災・報道関係者のみならず,三宅島島民,市民からも高い評価を得ている.

図1 総合観測班の事務局機能

図2 2000年7月8日に出現した三宅島山頂陥没口.7月9日午前,海上保安庁機から撮影.

<<調査観測研究で明らかになったこと>>

●噴火と陥没火口の時間経過

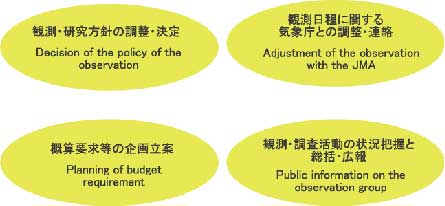

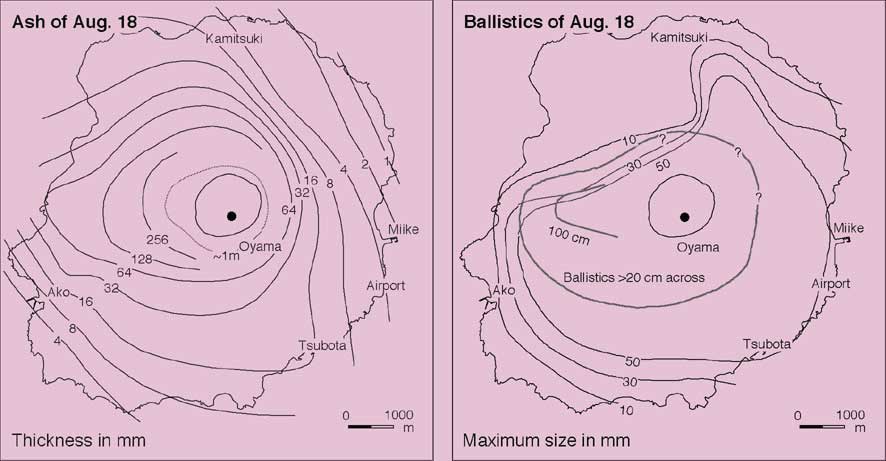

三宅島では6月27日に小さな海底噴火が起こった.その後,7月8日に突然の山頂部の陥没が起こり(図2),断続的な噴火活動へと移行した.地質グループは噴火毎の噴出物の野外調査と室内での岩石学的解析を行うと共に,火山活動の観測を空からも続けた.最初に噴火したマグマは前回噴火と同じ化学組成を持つ.山頂の陥没口は8月中旬まで次第に拡大し続けた.その最終的な大きさは直径約1.6km深さ500mでその容積は0.5km3に達する.山頂からの噴出物量はわずかに0.01km3で陥没量に比べてはるかに小さい.このことは,今回の陥没イベントが,陸上噴火を伴わずに地下に大きな空洞ができたために生じたことを物語っている.噴出物は細粒の火山灰であり,明らかにマグマ物質と思われるものを含まず,熱水が強く絡んだ噴火であることを示す組成的特徴を持っていた.8月18日には噴煙が約15kmの高さまで上昇する最大規模の噴火であり,全島を火山灰が覆いつくし,住宅地にまで噴石が降り注いだ(図3).また,8月29日の噴火では噴煙が「火砕流」様に横方向に流れ北岸の住宅地にまで達した.9月に入って噴火活動がほぼ収まったが,激しい脱ガスが続いている.

図3.8月18日噴火による火山灰および噴石の等層厚線図.

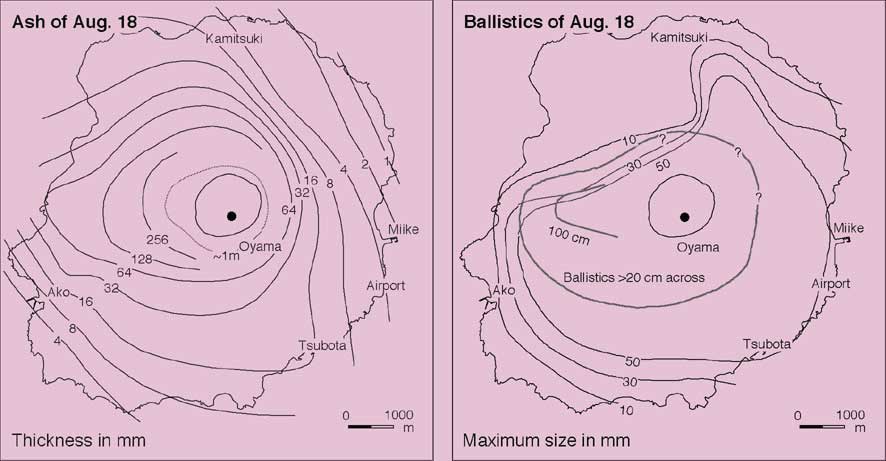

●三宅島・神津島近海の地震活動の推移

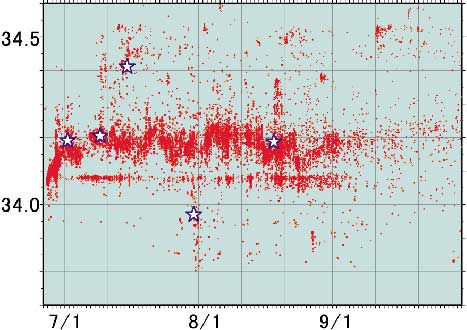

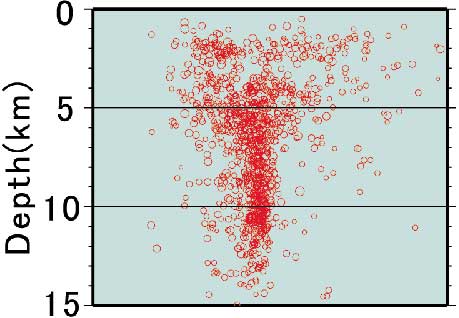

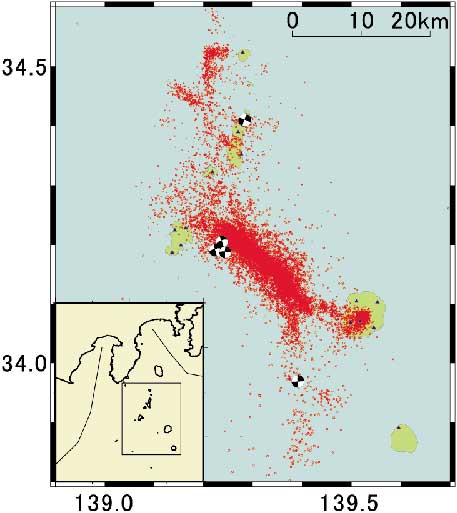

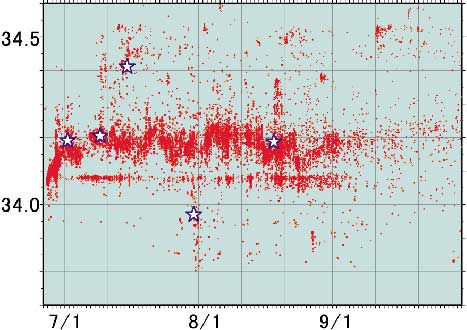

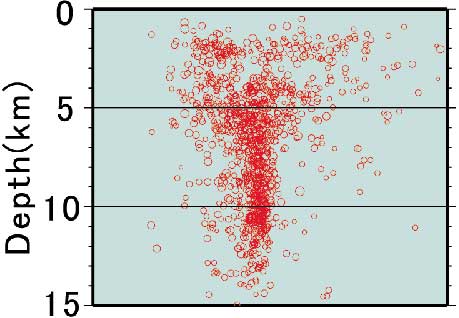

三宅島から始まった地震活動は,すぐに三宅島の北西海域に移動し,M6級の地震5個を含む活発な活動が三宅島・神津島近海およびその周辺部で発生した.これらの地震活動は海域で発生したため,自己浮上型の海底地震計とテレメータブイ方式の海底地震計を設置して詳細な震源分布を求めた.その結果,震源は深部で薄い板状の分布になっていて,地下のマグマの移動を示唆する重要な情報になっている(図4,5).

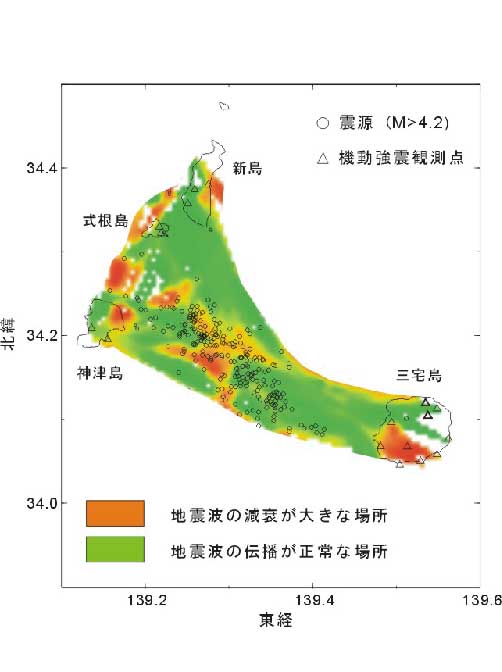

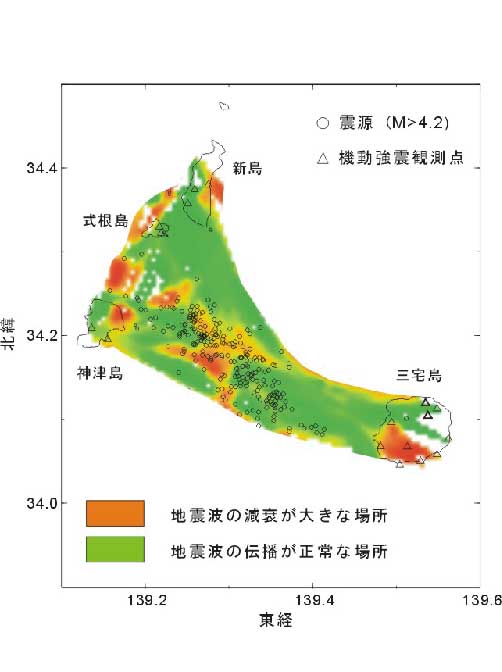

三宅島・神津島・新島・式根島での機動強震観測によって得られた減衰(Q-1)トモグラフィもマグマの移動を示唆する減衰帯の存在を示す(図6).

図4a.震央分布図(6月26日~12月31日)と主な地震のメカニズム解.

図4b.震源の移動(6月26日~9月30日).

図5.50度回転して南西から見た深さ断面図(精度の良いものだけ).

図6.強震データの解析による減衰トモグラフィ.

●長周期地震波の発生源

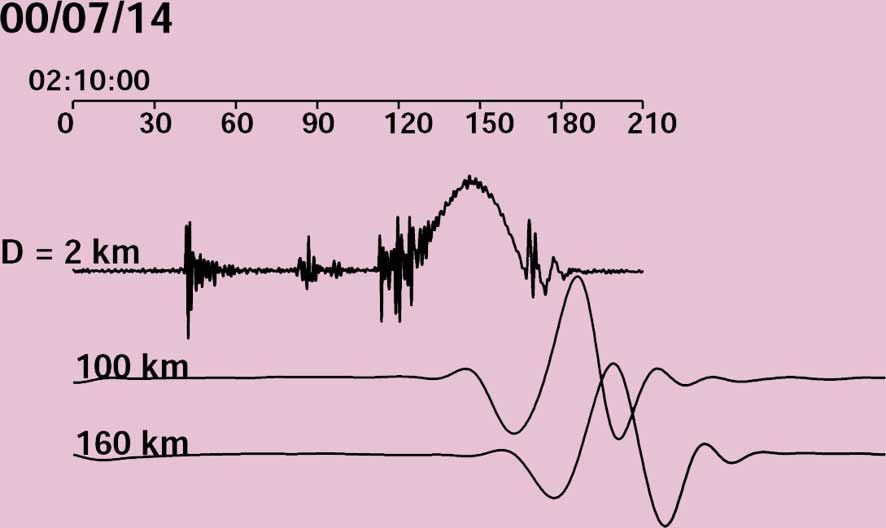

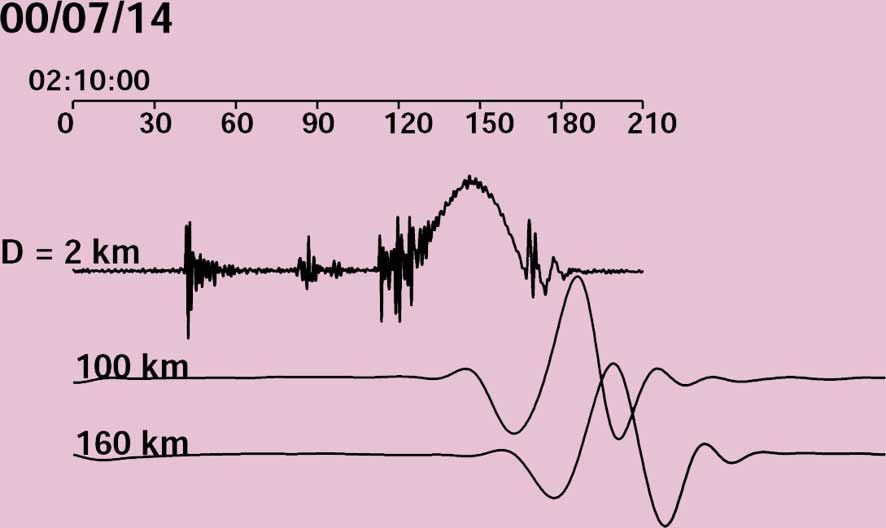

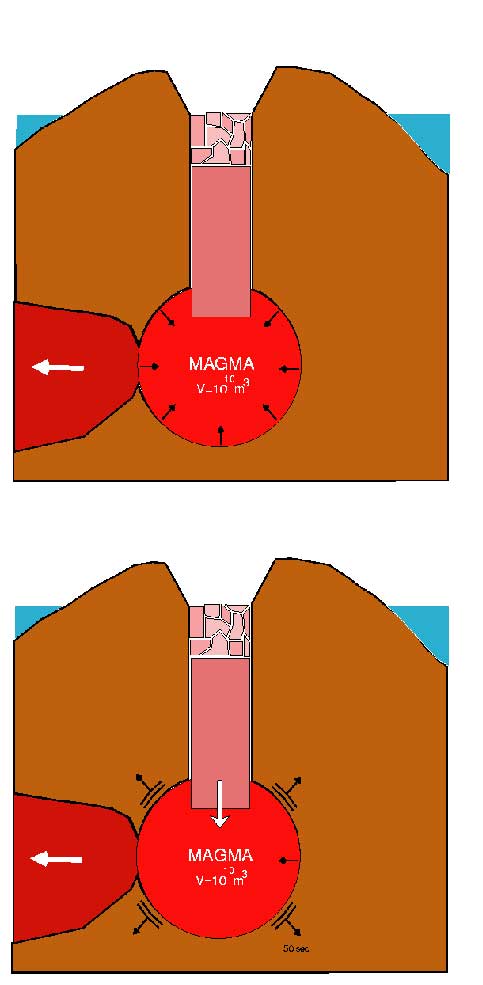

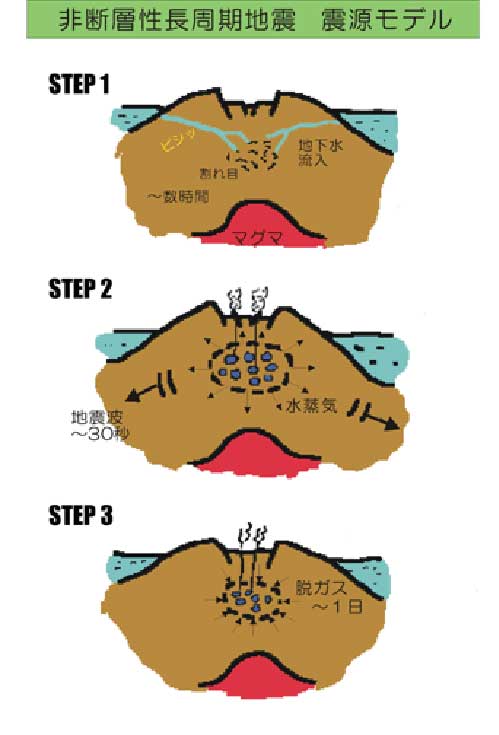

7月8日の山頂陥没に伴う噴火の後,同月11日ごろから長周期の地震波パルスが観測された.地震波パルスの発生は防災科学技術研究所の設置した傾斜計で観測された山上がりの傾斜ステップと完全に対応している.地震研究所が島内に設置した地震計の速度記録によると,振幅はパルス毎に異なるものの,パルス幅は40~50秒とほぼ一定している(図7).発生頻度は,初めは1日に2~3回であったが,次第に1~2日に1度の発生となり,8月18日の噴火以降は発生していない.震源位置は山頂火口の南~南西方向1km,深さは2~3km程度と推定されている.この地震波パルスの多くは,モーメントマグニチュードMwで5に達し,日本中の広帯域地震計で観測された.波形解析からは,107m3に達する体積膨張を伴うメカニズムが得られている.長周期パルスの震源モデルについては,直径数百m,長さ2~3kmのピストン状の岩塊が火道内を間欠的に滑り落ちていき,降下時にピストンがマグマ溜りに押し込まれることにより膨張パルスが発生するという「ピストン降下モデル」(図8)や,大量の地下水がマグマの熱で急激に加熱され膨張してパルスを発生させるという「地下水急膨張モデル」(図9)が提案されている.

図7.長周期地震波パルス.最上段は三宅島内の広帯域地震計の記録,下2段は本州の広帯域地震計(防災科技研)の記録.

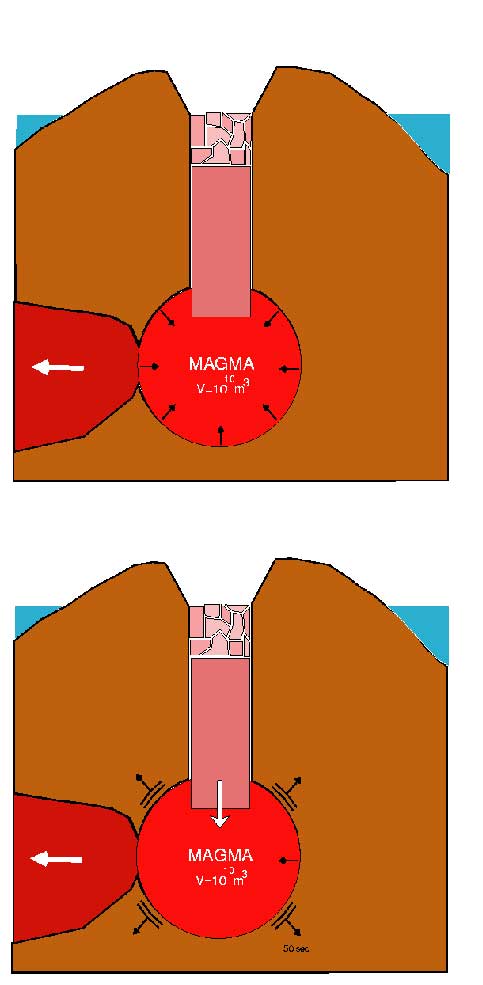

図8.ピストン降下モデル:(1) マグマの流出によりマグマ溜り圧が徐々に下がるが,火道との摩擦で支えられてピストンは動かない.(2)

更なるマグマの流出で火道の摩擦がピストンを支えられなくなり,降下を開始.マグマ溜りへのピストンの突入に伴い,長周期地震波が発生する.

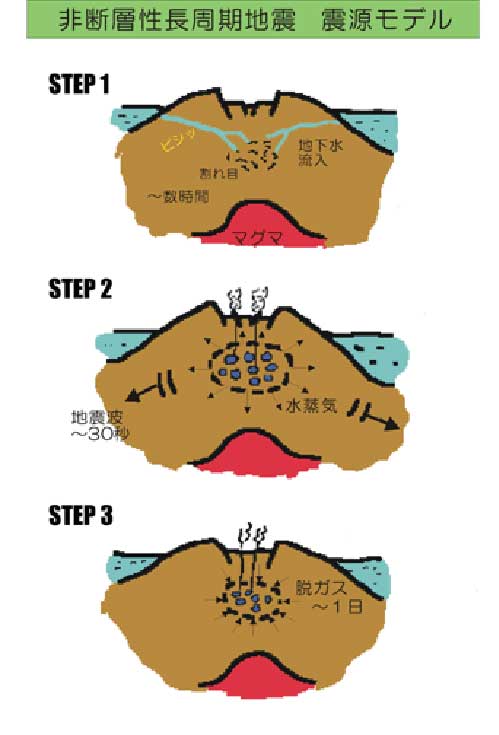

図9.地下水急膨張モデル:(1) 高温部に向かって地下水が流入し,微小地震が多発する.(2)

急激に熱せられた水蒸気の圧力が一定値を超え山体が膨張し,長周期パルスを発生する.(3)

水蒸気が水に戻る過程で山体はゆっくり収縮する.

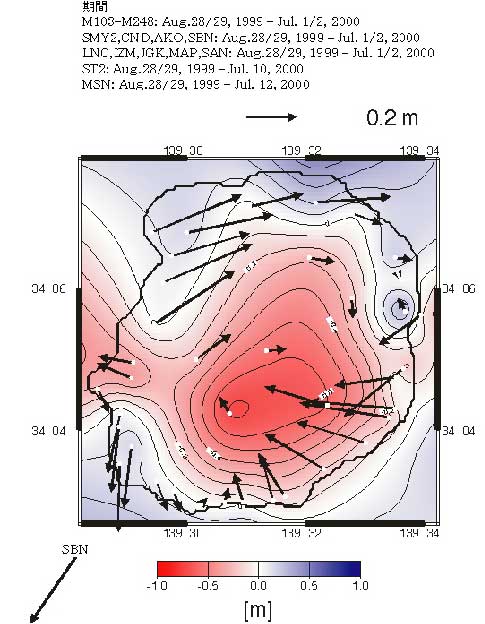

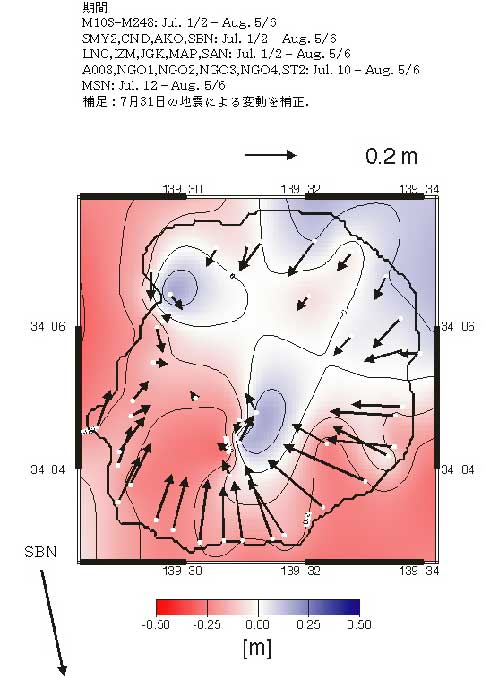

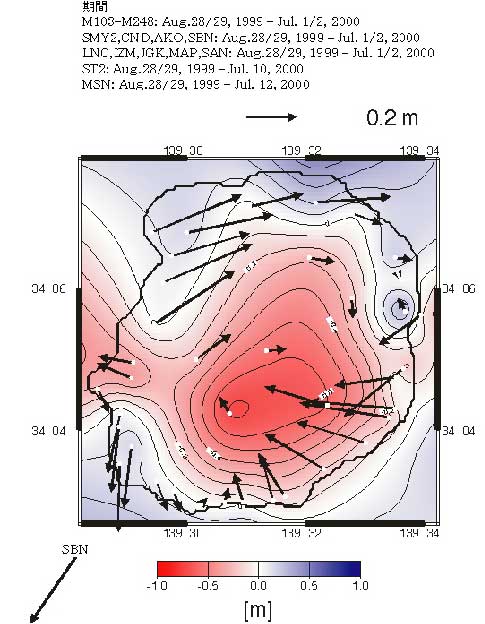

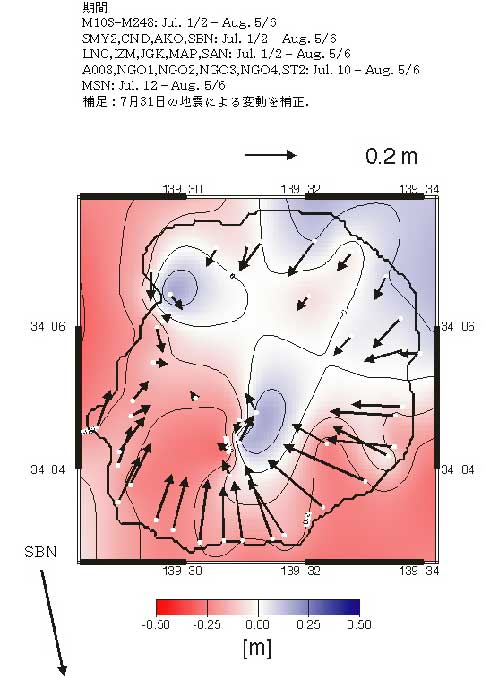

●稠密GPS観測が捉えたマグマ移動

三宅島では,地下浅部に上昇してくるマグマの動きを地殻変動からとらえるために,1995年からGPSによる観測が行われてきた.観測は毎年行われており,観測点は約45点に及ぶ.うち3点は地震研究所までテレメータされている連続観測点である.今回の三宅島における一連の火山活動の期間中にも,GPSによって地殻変動が観測された.最初のイベントである6月26日に始まった群発地震前後の地殻変動(図10)からは,山頂直下に存在していたマグマが阿古地区の地下より西北西方向へ貫入したことが推定された.また,その後の地殻変動(図11)からは,三宅島の山頂からやや南ないし南西側の地下に減圧力源が存在していることがわかり,地下のマグマや地下水の流出過程と関連づけられている.島内の地殻変動がどのように変化しているかを知るために,1日1回起動されるGPS観測データの自動解析システムを構築した.解析はBernese

GPS Software Ver.4.2 BPEを用い,4時間毎にデータを区切って行い,結果をホームページで閲覧できるようにした.

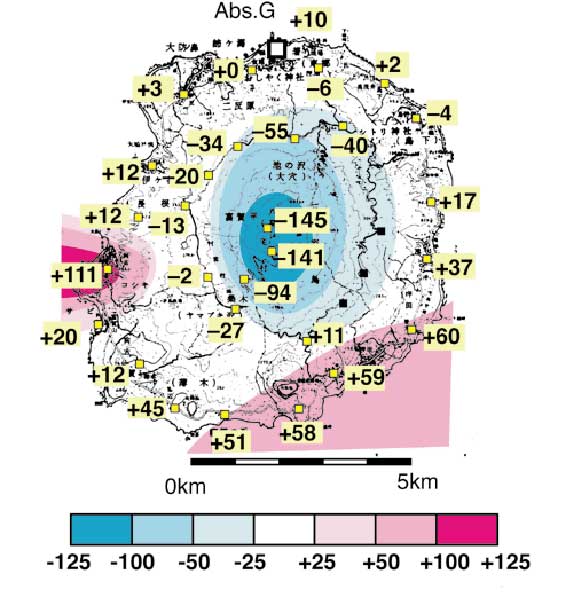

●重力場の時空間変動

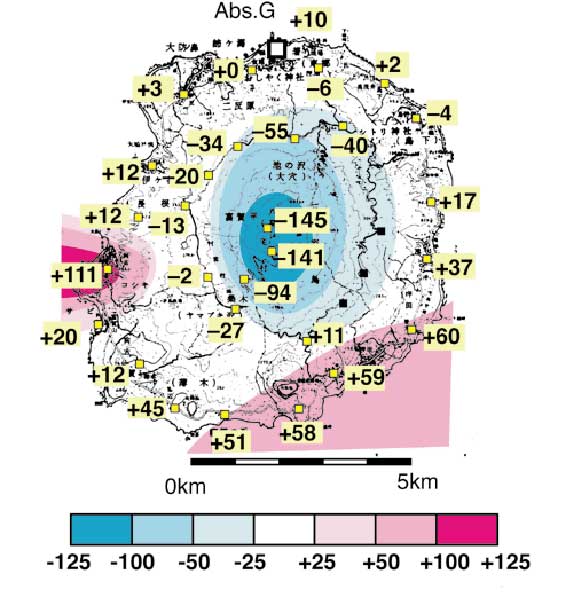

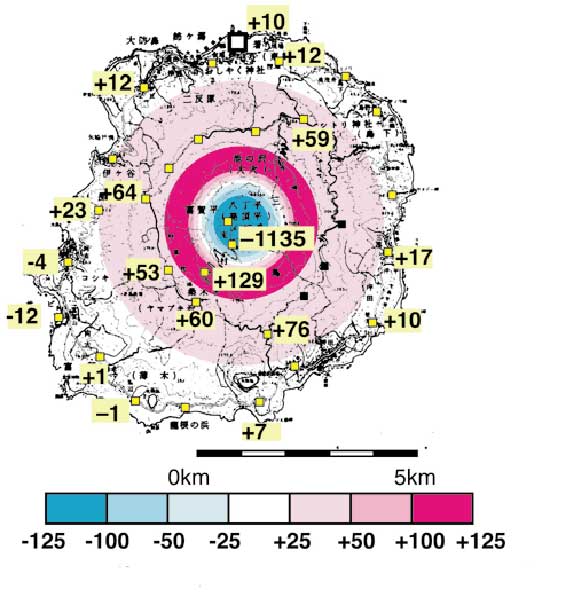

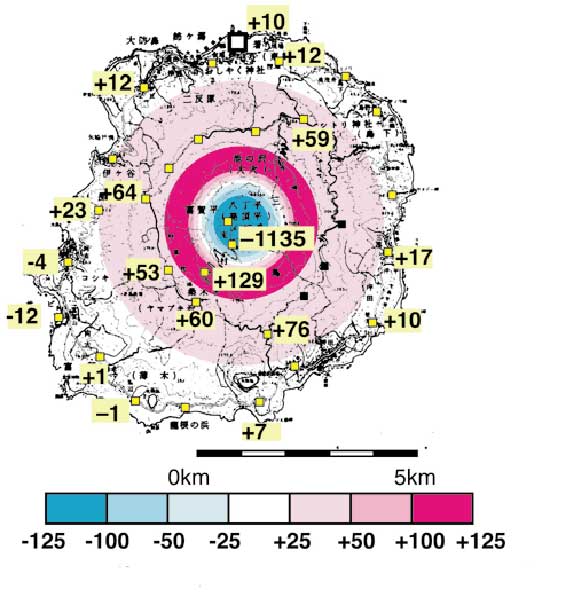

2000年6月の三宅島火山活動開始以降,10ないし30日に1度の割合で,絶対重力測定と相対測定と組み合わせた,いわゆるハイブリッド測定を世界に先駆けて実施した.観測の結果,2000年7月6日には,山頂部に約150マイクロガルの重力減少域を検出し,山頂直下の空洞生成の兆候をとらえた(図12a).その2日後の7月8日には,果たして山頂カルデラが一気に200メートル以上も陥没するというイベントが発生している.陥没後まもない7月11日の再測定では,わずか5日の間に山頂部で1100マイクロガルも重力が減少していることを見出した(図12b).この変化は当初の山頂陥没だけでは説明がつかないことを報告し,山頂直下に1億立方メートル以上の空洞がさらに生じていることを指摘した.この指摘どおり,山頂部は陥没を続け,8月末には6億立方メートルもの山頂部の陥没が実際に起こっている.以上のことから,火山活動推移を予測する上で,高頻度ハイブリッド重力測定がきわめて有効であることが実証されたと考えている.また,2000年8月までの絶対重力測定の解析から,三宅島のマグマは山頂直下にドレインバックしたのではなく,神津島周辺の群発地震域にマグマが吸い出されていったと考えるほうが合理的であるとする結果を得た.

2000年10月前後から三宅島では停電が続いているため,途絶えている地殻変動観測も少なくない.この間もハイブリッド重力測定は毎月1度というペースではあるにしても,火山活動推移予測の基礎データを提供しつづけている.

図10.GPS測量から明らかにされた2000年6月26日の群発地震発生前後の地殻変動.矢印は水平変動,色およびコンターは上下変動を表す.

F

図11.GPS測量から明らかにされた2000年7月から8月にかけての地殻変動.矢印は水平変動,色およびコンターは上下変動を表す.

図12.三宅島火山の重力変化.単位はマイクロガル.(a)噴火前の1998年6月-2000年7月6日までの変化.山頂部の150マイクロガルの減少は陥没の前兆.(b)7月8日の陥没開始をはさむ前後数日(7月6日-7月11日)の重力変化.山頂部で1000マイクロガルを超える超ド級の変化は,陥没の一層の進行を指し示す.

●火山を透視する電磁気観測

三宅島においてはプロトン磁力計8点,短基線自然電位計3点,NTT電話回線を利用して島内9ヶ所の電極を結んだ長基線自然電位計測,という電磁気連続観測を1995年から開始した.また自然電位の面的測量とMT法による比抵抗構造探査を,全国大学およびフランスLGO-OPGC,アメリカUSGSの研究者達と共同で実施してきた.

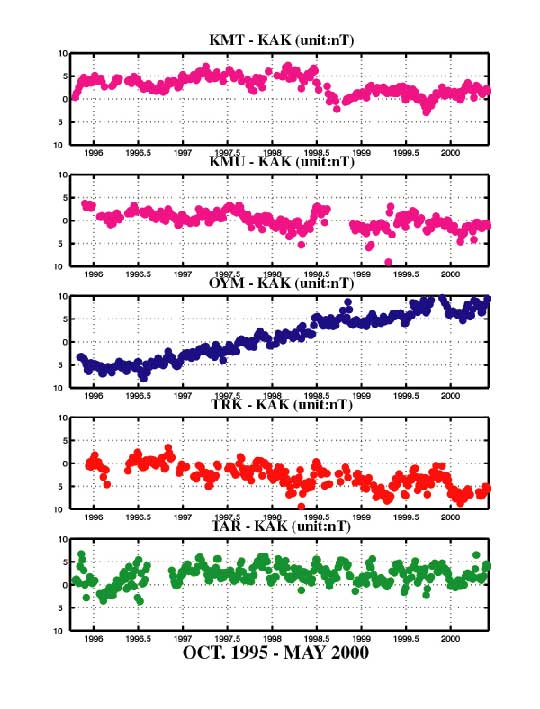

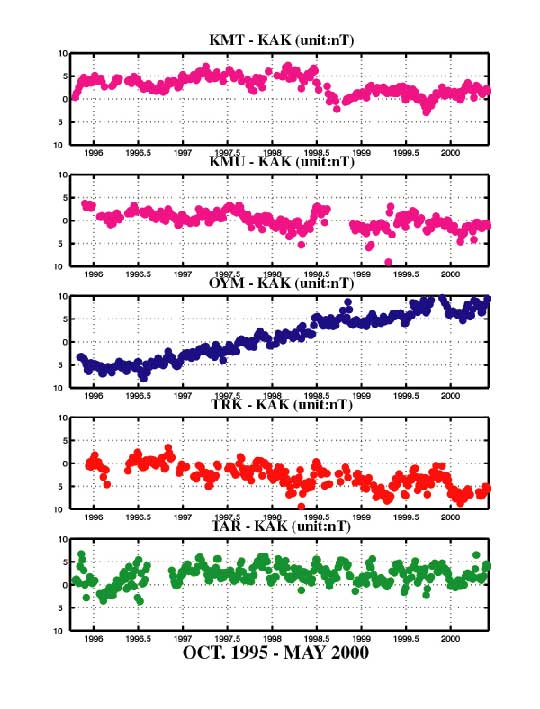

1)1996年7月頃から2年間,雄山山頂と南斜面の全磁力がそれぞれ増加および減少を示した(図13).山頂カルデラの南縁直下700mあたりで,熱消磁が起こっていたと推定される.

2)2000年7月8日の水蒸気爆発に伴う山頂陥没は,わずか4分以内に完了したことが全磁力観測から確認された.7月1日から当日の陥没まで,三宅島の南北中心軸に沿ったプロトン磁力計は,顕著な全磁力変化を示した.これらの変化は磁化消失領域(空洞)が,山頂の直下2kmあたりから次第に上昇して行ったことを示す.

3)7月8日以降に発生するようになった傾斜ステップに伴い,広帯域地震計の速度波形とそっくりな自然電位の変化が長基線電場に,また傾斜計(地震計変位)記録と同様な全磁力の段差状変化が,いずれも繰り返し観測された.このことは水蒸気あるいは水が膨張力源から周囲に,強制的に注入され拡散していることを強く示唆する.

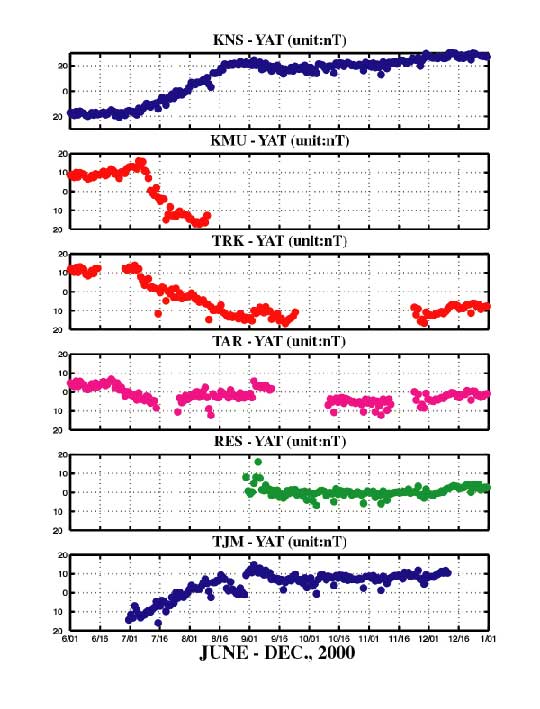

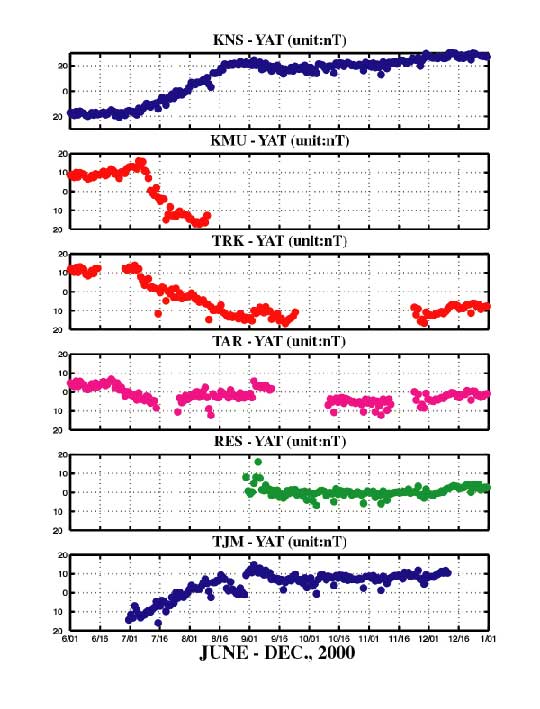

4)7月8日以降,島内の各所で全磁力が大きな変化を記録した(図14).島の東西での全磁力の増加,南北中心軸での減少が特徴である.そして8月18日の大規模噴火を境に,変化が横ばいになった.また,噴火時に自然電位分布が大きく変化したところから,三宅島火山内部に存在した大規模な熱水対流系が,この噴火で大きく変化した可能性がある.

図13.三宅島火山の全磁力変化(1995年10月-2000年5月).柿岡(KAK)を基準とした単純差の5日平均.雄山(OYM)は山頂カルデラ内に,また大路池北(TRK)は雄山の南山腹に位置する.

図14.三宅島の代表的な観測点の2000年6月から12月までの全磁力変化.八ヶ岳(YAT)を基準とした単純差日平均.KNS,RES,TJMは島の東西に位置し,KMU,TRK,TARは島の南北中心軸沿いに分布している.

目次へ 次へ