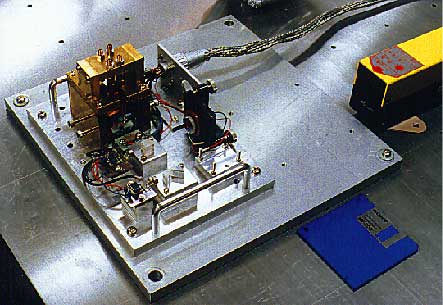

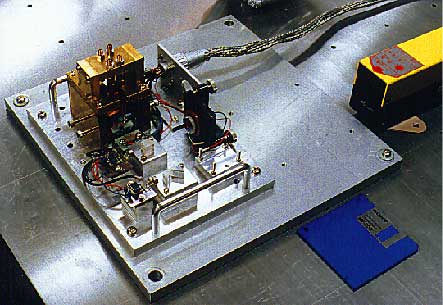

図1.マイケルソン型レーザー干渉式広帯域短周期地震計.

図2.地震計の周波数特性.

新しく高性能・高信頼度の測器が開発されたとき,新しい地球物理学の研究分野が開かれる.この信念のもとに,われわれが新たに開発した機器の一つが「マイケルソン型レーザー干渉式広帯域短周期地震計」である(図1).千分の一秒という短周期の振動まで見逃さぬよう,1kHzまでもの平坦な出力特性を誇っている(図2).われわれはさらに,レーザー歪計や海底傾斜計,六成分地震計等の開発を進めている.

図1.マイケルソン型レーザー干渉式広帯域短周期地震計.

図2.地震計の周波数特性.

(2)ACROSS(精密制御回転震源による地下トモグラフィ)の開発

精密な調和弾性波を用いたトモグラフィ技術を開発している.このシステムは震源のフェイズドアレイと地震計アレイから成る.震源を回転する偏心質量によって実現し,堅固な地面または地下に固定する.偏心質量は精密なサーボモータで駆動され,回転周波数を精密に一定に保つ.全体としてコヒーレントな波動場を作り出し,震源の位相と出力をコントロールして波を集束したり走査できる.地震記録は即時スタッキングによってSN比を高める.

ACROSSのトモグラフィは調和波動場での逆問題であるが,セプストラム解析によってイベントを識別すれば,従来の物理探査法と同じように地震波の速度を推定できる.また多数の震源のフェイズドアレイ運用によって直接に散乱構造を同定する場合には,照射波の集束とモード制御によって空間分解能を高くできる.

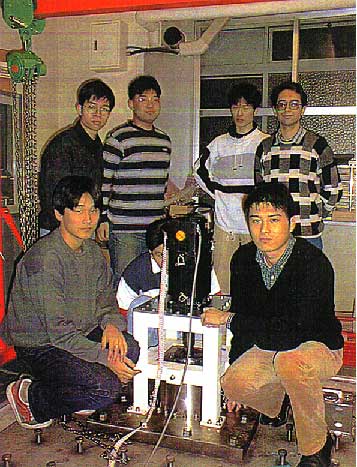

震源はシステム開発の中心であり,偏心質量を長時間にわたって高速回転し速度を制御することは未踏技術であり,製作には多くのノウハウが織り込まれている.1998年に震源の原形機が完成し,現在室内試験を進めている(図3).さらに,山梨県東部の地震活動域に近い東京電力・葛野川揚水発電所の深部トンネルに実証試験モデルを設置して性能試験を進めている.

図3.出力1トン級小型精密制御震源.

(1)ヨウ素安定化レーザーと原子時計という最先端技術を組み合わせた絶対重力計(図4)や,高精度スプリング重力計を駆使して,国内各地で重力を10億分の1までの超高精度で測定している.各観測点は年1回以上の頻度で繰り返し測定を行い,時間変化を監視している.

(2)海底付近で起きる巨大地震の研究には,陸域だけの観測では不十分である.大地震の前後で,震源域直上では,海底の高さが数cm程度上下することを利用して,人工衛星海面高度計データの解析をすすめ,海の地震の実像を明らかにする研究を行っている.

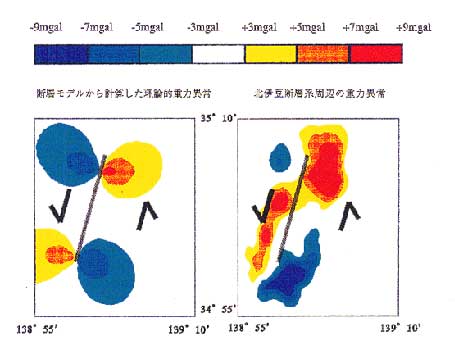

(3)活断層の周辺では,過去の地震活動の影響を受けて,重力に特徴的な空間パターンが生じる.このパターンを解析することにより,地下に潜在する活断層の検出や,断層活動様式の研究を行っている(図5).

図4.FG5型高精度絶対重力計.

図5.北伊豆断層周辺の重力異常.

(1)地震破壊の理論的研究

現実の地震が発生する地殻は,様々の大きさの力学的に弱い面(一般に亀裂と呼ばれる)を含むことが知られている.密に分布する亀裂は,一般に,強い影響を及ぼしあう.これを相互作用と呼ぶが,この相互作用こそが,地震破壊を特徴づける重要な要因であろうと我々は考えている.この考えに基づき,関連の理論解析手法を開発しながら,種々の地震破壊現象にあたえる相互作用の影響について考察してきた.この一連の研究により,相互作用という概念のもと,大地震の始まりから停止にいたる過程のみならず,地震活動の統計的諸性質までもが統一的に理解できるようになってきた.

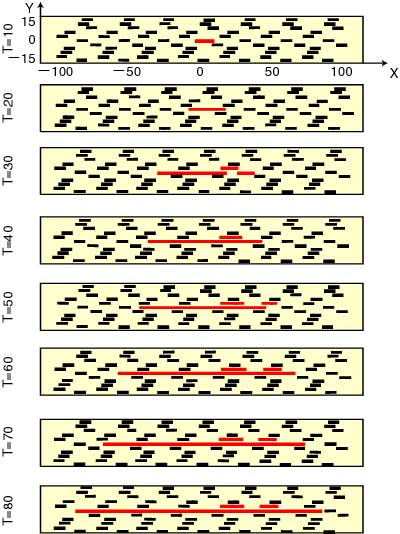

大地震が繰り返し起きているような場所は,断層帯という一種の破砕帯が形成されていることが知られている.また,このような断層帯内部では,亀裂密度がたいへん高くなっていることが知られている.このような断層帯内で開始した破壊の成長の様子をモデル計算した例を図6に示す.相互作用のため,多くの破壊を引き起こしながら成長を開始し,全体としては,ゆっくりした速度で破壊の成長が始まることがわかる.これは最近の精度の良い観測結果とたいへん調和的である.

(2)地震波を用いた断層破砕帯の力学的特性の評価手法の開発

「地震破壊の理論的研究」の研究成果に基づくと,地震の発生予測のためには断層帯内部の亀裂分布特性を評価することが重要となる.予測手法として,最も効果的なものは,断層帯に弾性波を入射させてその応答を調べることであろう.このような考えに基づき,密に分布する亀裂群による散乱特性についての一連の理論的研究を行ってきた.これにより,断層帯内を伝わる地震波の精度よい観測により断層帯の特性が評価できる可能性があることがわかってきた.

図6.断層破砕帯内(-100<X<100,-15<Y<15)の破壊の成長の様子のスナップショット.Tは時間を表し,T=0ではすべての亀裂は同じ長さである.赤は成長をおこした亀裂である.

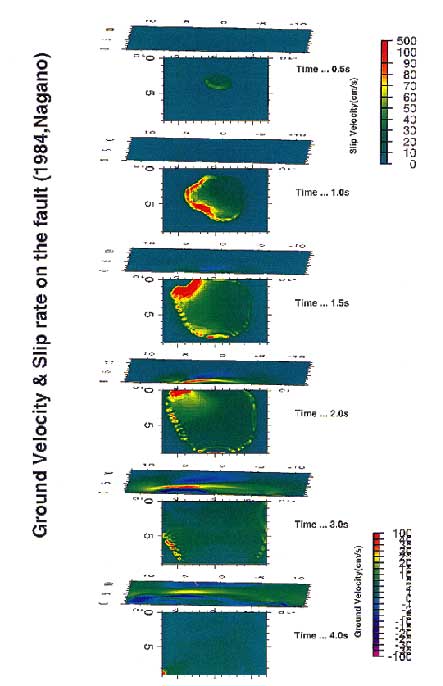

スーパーコンピュータを用いたモデリングによる現象の解明を行っている.その例として破壊力学にもとずく地震発生過程解析がある.この研究では,地震発生の仕方をコントロールする断層パラメータ(強度分布,応力解放量分布)を直接推定し,得られたパラメータを用いて地震発生場のダイナミクス,テクトニクスを考察する.このような破壊力学にもとずく震源モデルを使うと,この震源近傍の強振動評価も可能になる.図7はこのようにして得られた1984年長野県西部地震の断層運動(縦の断面)と地動(横の断面)のシミュレーションの結果である.地表での最大地動加速度は赤で示した部分で生じているが,現地調査によれば断層真上のまさにこの場所に大加速度域が発見されている.

(2)強烈な直下地震動に適合する耐震構造の設計法の研究

兵庫県南部地震の経験に立って,我が国の構造物の設計では,直下地震による極めて強い地震動に対して,損傷制御と振動制御を核とする精密な設計・施工によって構造物の安全性を確保することになった.しかし,この新しいコンセプトは,従来の設計法(許容応力度法)を根本的に変更するものでありながら,データの不足,発生確率が低い事象についての費用対効果の評価の困難さ,などのために,なお確立にはほど遠い段階にある.

この新しい設計法は,地震動の予測精度を要するだけでなく,構造案に応じて危険な地震波が異なるため,地震学と構造力学の知見を総合的に運用して,地震発生過程・強震動のシミュレーションと構造物の弾塑性地震応答シミュレーションを連携することにより,震源近傍の大型構造物の耐震設計を可能にする方法論の構築をめざしている.