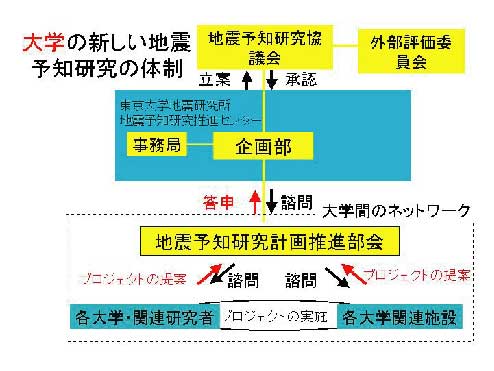

図1.大学の新しい地震予知研究の体制.

平成10年8月に,測地学審議会から『地震予知のための新たな観測研究計画の推進について』が建議され,とくに大学における観測研究については,「全国共同利用研究所と各大学の地域センター等で構成されるネットワークの強化」と「関連研究者が広く参加すること」の重要性が指摘された.これを受け平成12年4月1日,新体制の地震予知研究協議会が発足した(図1).

図1.大学の新しい地震予知研究の体制.

2.企画部と計画推進部会の役目

新しい協議会は、地震予知研究計画全般を審議する「意志決定機関」と位置づけられた.計画の立案と実行を機能的に行うために,協議会の下に企画部と計画推進部会が置かれた.研究計画の進捗状況と結果の評価を行うために,協議会とは独立の「外部評価委員会」が置かれた.企画部は地震予知研究の全体計画の取りまとめ,計画の進捗状況を把握するため当センターに常置の組織となり,4人の専任教官と1人の客員教官がこの任にあたっている.計画推進部会は,研究計画の実施にあたるとともに,研究課題ごとの実行計画を立て,企画部に提案する機能を持つ.建議の事業内容に基づき7つの部会が設けられた.

3.これまでと今後の活動

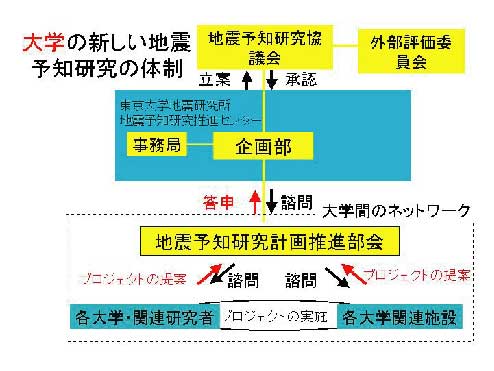

企画部は,研究の進捗状況を日常的に把握するためにインターネット等を用いた調査や,各種ワークショップ,シンポジウムを企画・実施し,年度末には,成果報告シンポジウムを開催している.平成11年度末のシンポジウムには,地震研究所内外から90余名が参加し,地震予知研究と成果と今後の地震予知研究の方向性について議論した.この議論の内容は,「11 年度年次報告」としてまとめた.同時に企画部は,新年度の実施計画を調整し,研究の方向を提案している(図2).全国の地震予知研究者は,これに基づいてそれぞれの研究計画を立て実施する.その内容は,随時,地震研究所のホームページを通じて公開されている(http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/index.htm ).

図2.地震に至る地殻活動解明のための4つの研究の柱.

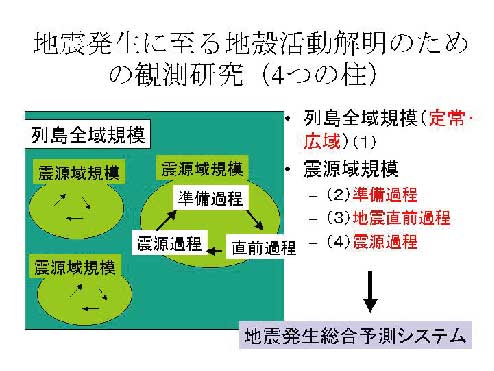

大地震の発生を科学的に予測するには,地震を引き起こす原因となる破壊現象はどのような法則に支配されているのか,支配法則は地震が現実に発生する地殻環境要因の影響をどのように受けるのか,地震はどのような経過をたどって発生し,その過程で地震発生場の状態は変わるのか変わらないのか,必然的に付随する現象は存在するのかしないのか,過去に観測された地震先行現象は地震発生場がどのような条件を満たしていると発現するのか,などについて科学的に理解し,これを系統的に整理し,地震発生に至る過程について時間軸に沿ったシナリオ(予測モcfル)を用意する必要がある.シナリオ構築のためには,合目的な基礎的研究が必要である.以上のような研究上の要請に応えるため,世界に例のないユニークな岩石破壊実験装置を,高度な技術を有するメーカーの技術陣と共同開発した(図3).目下,この装置を使って地震が発生する場と同等な環境条件を実験室に再現し,脆性から脆性-塑性遷移過程における破壊法則の確立を目指し,国際的な共同研究を推進している.これと平行して,破壊核形成過程に関する研究,破壊現象固有のスケール依存性物理量のスケーリング則の確立,岩石破壊に伴う電磁放射に関する研究などを推進している.また,高感度地殻応力計による試験観測も行っている.

図3.地震発生環境条件下における岩石の破壊の構成特性を調べる目的で開発された実験装置.

2.島弧地殻変形過程

地震が発生するに至る過程は,地震発生場の状態,構造不均一と密接に関係している.したがって,地震発生層の物性及びその空間的不均質性は,地震予測の視点から重要である.当センターは,地震・地殻変動観測センターとともに,制御震源構造探査と稠密自然地震を密接に連携させた“島弧地殻の変形過程に関する総合集中観測”プロジェクトを推進してきた.平成9-10年には,東北日本弧の詳細な構造と地殻活動発生様式を解明するための大規模実験・観測が実施された.その結果,東北日本弧西部では,日本海生成時の伸張応力場による変形が明瞭な形で残されていることがわかった.また,地殻は,脊梁山地東縁で最大の33-35kmとなり,西に向かって地殻薄化を起こしていることが判明した.また,日本海側と太平洋側での海底地震探査結果と統合した,東北日本弧の構造を提出した.平成11-12年度は,北海道の日高衝突帯を研究主題とし,島弧-島弧衝突に伴う地殻の変形様式を解明するための観測・実験を行った.全長230kmに及ぶ屈折法地震探査と,日高山脈を中心として実施した反射法地震探査から,千島前弧の東北日本弧への衝上が,地殻構造の面から鮮明になった.また,自然地震観測については,約50点の定闖峵n震観測網に加え,47点の臨時観測点が設置され,現在も観測が進行中であり,詳細な地震活動や応力場の情報が集積しつつある.

3.活断層構造

内陸大規模被害地震は,地下15kmほどの地震発生層底部付近で発生する.したがって,大規模被害地震の評価や発生メカニズムを理解するには,地震発生層底部から表層に至る領域の断層構造を理解する必要がある.このため,当センターでは平成9年度から活断層研究をスタートさせ,地殻スケールから極浅層に至る反射法地震探査による活断層の地下構造の解明に主眼をおいた研究を進めている.平成9-10年の奥羽脊梁山地横断構造探査では,千屋断層・上平断層に境された脊梁山地のポップアップ構造や地震発生層下限のデタッチメント,断層系の地震発生層底部から表層にいたるイメージングに成功した.この他,全国の活断層研究者との共同研究として,地表近傍の活断層・活褶曲のデータから震源断層の動きを理解するために必要な活断層の浅層構造のイメージングを実施している.また,被害地震の調査も積極的に実施している.

4.電磁気観測と比抵抗構造

当センターは日本列島および周辺の電気比抵抗構造研究プロジェクトの中心的役割もはたしている.地震研究所で開発したネットワークMT法の調査を全国の研究者と協力して行い,日本列島全域にわたる平均的な電気比抵抗構造と地殻活動との関連を調べている.また,特定の地殻活動域において高密度の観測を行い,電気比抵抗構造を詳細に調べる共同研究も行っている.これらの観測研究を実施するために,構造探査観測装置や測定手法および解析手法の開発を行っている.また,海域の地下構造や地殻活動に関連する電磁気現象の観測研究も行っている.地震,火山活動,広域地殻変動に伴う電磁気現象を観測して,これらの発生機構を解明しようとする研究も行われている.伊豆半島の群発地震と異常隆起,伊豆諸島の火山活動を主な研究対象として,プロトン磁力計による全磁力観測(図4)や,人工電流法による比抵抗変化の観測,NTT電話回線を用いた長基線電場観測も行っている.

平成11-12年においては,1)北海道中北部,中国地方西部,四国西部のネットワークMT観測,2)千屋断層とその西方延長の広帯域MT法観測で活断層に特有な比抵抗構造を明らかにした,3)伊豆半島東部の隆起・群発に関連する特異な全磁力変化の調査,4)伊豆半島と三重県飯高町の群発地震発生域のTDEM法による比抵抗構造探査,5)三宅島火山の全磁力および自然電位の連続観測で,2000年噴火活動に先行あるいは伴った顕著な変化を検出し,噴火過程の解明に寄与した,等の研究を行っている.

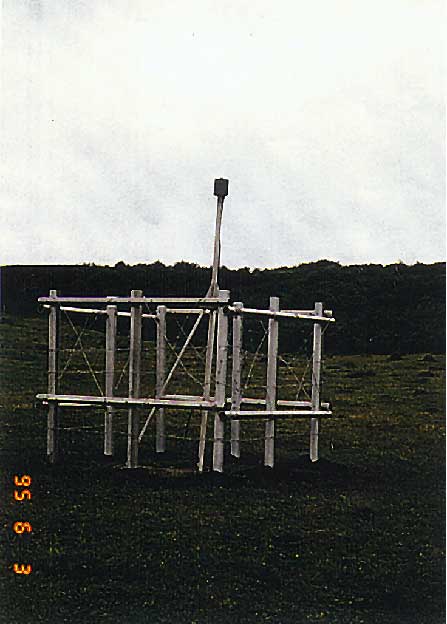

図4.プロトン磁力計のセンサー(三宅島).

5.GPS観測と地殻ダイナミクス

プレートの変形を実測し,地殻の変形過程を追跡する手段として,GPS(全地球測位システム)は最有力の武器である.しかも,手軽に高精度の地殻変動計測ができるので,近年急速にその利用範囲が広まってきた(図5).当センターでは,全国の大学の地殻変動研究者で組織する「GPS大学連合」の本部・事務局をつとめるほか,各種の国内・国際共同研究の企画・調整・推進,世界的な研究組織への窓口と世界データの収集なども行っている.また,西太平洋GPS連続観測網を設置して日本周辺のプレート運動やプレート内変形の観測調査を実施しているほか,巨髄蜥n震の震源近傍でのGPS観測による地震の発生過程の研究や海底地殻変動観測への応用などの基礎的な研究も行っている.更に,GPSの上下方向測定精度向上を目指し,科学技術振興調整費「GPS気象学」に参加して,日本列島上空の可降水量分布とその時間変化に関する研究を進めると共に,GPSを用いた津波計の開発にも取り組んでいる.

図5.GPS観測風景.