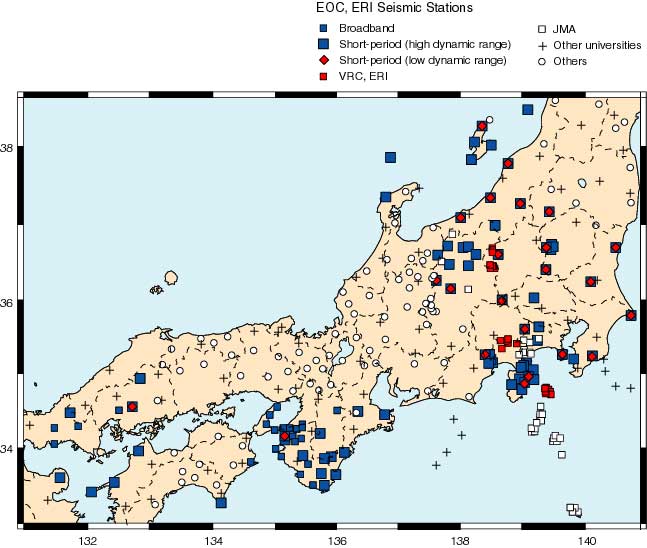

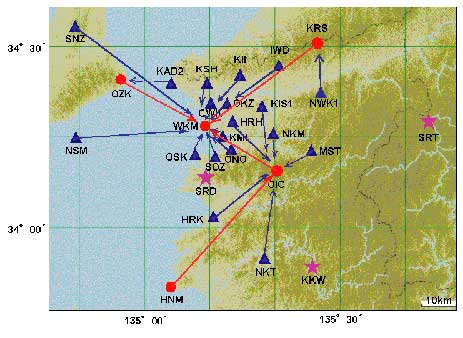

図1.地震地殻変動観測センターの地震観測点分布.

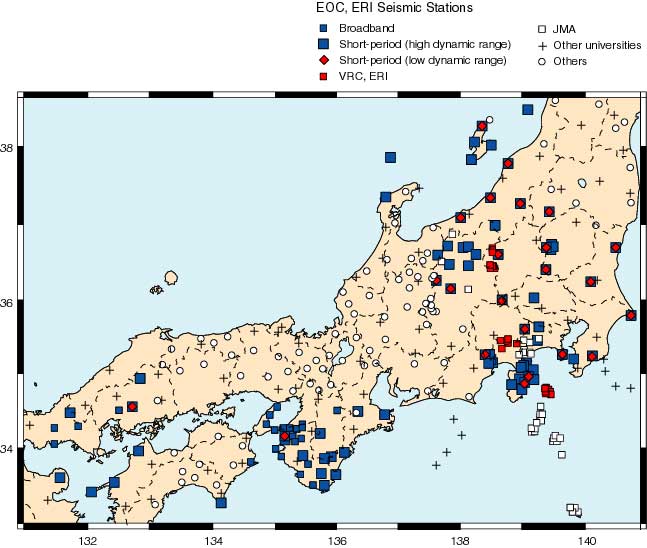

図2.関東甲信越地域の地震観測網系統図.

リアルタイムに収集している膨大な地震観測データは,開発したワークステーション自動処理および検測システムを用いて効率的にその処理・解析,アーカイブを行っている.同時に開発した衛星通信利用の地震データ伝送システムは全国大学に導入され広域の定常観測と機動的観測に利用されている.これによって地震データのリアルタイム流通による有効利用が可能になるとともに,特定の地域における目的を絞った稠密観測研究を機動的に行うことが可能となった.本センターは衛星通信テレメタリングシステム運用の全国センターの機能を果たしている.1999年からは,地殻構造調査と自然地震稠密観測を総合した大規模機動観測を北海道で実施している.本センターは地震予知研究推進センターと協力してこのような観測の中核的役割を果たしている.

図1.地震地殻変動観測センターの地震観測点分布.

図2.関東甲信越地域の地震観測網系統図.

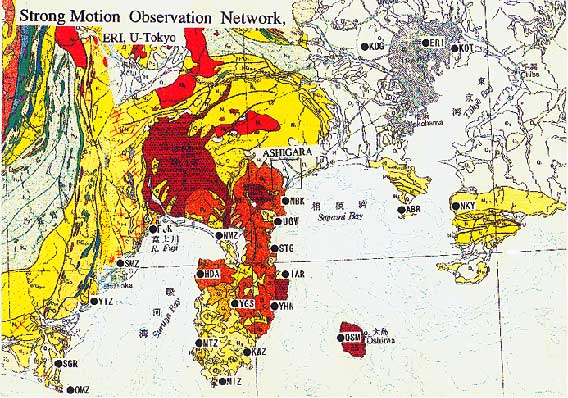

図3.関東・東海地方における強震動観測網(地質図は地質調査所による).

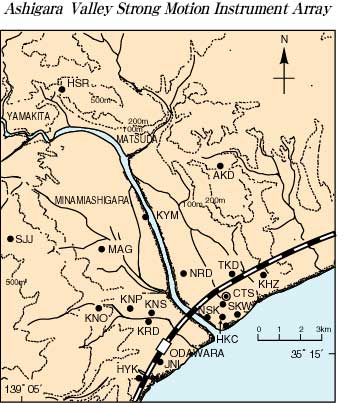

図4.足柄平野におけるアレイ強震動観測.

筑波地震観測所

大正10年震災予防調査会により設立され,その後昭和2年地震研究所に所管替えとなり現在に至っている,地震研究所で最も古い観測所である.観測施設は東京の北東約70kmにある筑波山の中腹の花崗岩層上にあり,関東地方で最も地震活動の活発な地域の一つに位置している.

和歌山地震観測所

昭和3年,今村明恒博士が来るべき南海道大地震に供えて紀伊半島および四国地方の地殻活動を観測する目的で設立した南海地動研究所をその前身とする.太平洋戦争のため観測を一時中断したが,地震研究所が昭和27年に観測を再開し,昭和39年和歌山微小地震観測所として正式に発足した.昭和53年度に全観測点のテレメータ化と処理システムの導入が行なわれ同時に局舎を移転し,南海地域における地震観測の中心としての機能が整えられた.平成6年6月,地震研究所の改組に伴い和歌山地震観測所となった.

図5.ローカルな地震観測網の例(和歌山地震観測所).

広島地震観測所

昭和38年米国沿岸測地局より国際標準地震計を設置するよう依頼があり学術会議はこれを受け入れるよう勧告した.地震研究所はこの勧告に基づいて昭和40年度に白木微小地震観測所を新設した.現在は,広島を中心として四国や九州にも観測点を設置し,瀬戸内海西部地域の地震活動の観測研究を目的としている.平成6年6月,地震研究所の改組に伴い広島地震観測所となった.

堂平地震観測所

局地,近地,遠地の大小の地震について広い周期範囲の地震波を観測する近代的な総合地震観測所として昭和39年度に堂平微小地震観測所が設置された.秩父堂平山に短周期地震計の群列観測網を持つとともに関東地方に衛星観測点をもって,無線テレメータ観測を始めた.平成6年6月,地震研究所の改組に伴い堂平地震観測所となり,関東甲信越地震観測網の一翼を担っている.

信越地震観測所

北信微小地震地殻変動観測所(昭和42年度設置)と柏崎微小地震観測所(昭和43年度設置)の両観測所を統合し昭和60年度に信越地震観測所となった.新潟県南西部,長野県北部の特定観測地域を含む中部日本に地震観測網を展開するとともに,日本海東縁部の地震活動の観測研究にも寄与する.平成6年6月,地震研究所の改組に伴い信越地震観測所となった.地震研究所本所と専用回線で結ばれ,関東甲信越地震観測網として波形データが統合されている.

油壺地殻変動観測所

戦後の昭和22年理学部の臨海実験所構内の地下壕(元の特殊潜行挺の発進地)を利用して地殻変動連続観測の研究が開始された.これが油壺観測所の始まりである.昭和24年9月より観測が始められ,昭和52年2月に現在の庁舎および観測坑が完成した.三浦半島南端近くの油壺地殻変動観測所は東方20 kmの房総半島の鋸山に設置されている鋸山地殻変動観測所との相互の変動を比較することにより,地震に関連した異常地殻変動の検知能力を向上させている.

鋸山地殻変動観測所

昭和34年1月より現観測所の約1 km北にある観測坑において観測を開始し,30年以上の観測を継続した.1年間の並行観測の後,平成5年10月から現在地の観測所に移転した.油壺地殻変動観測所との傾斜データの比較解析により20m/年で東から西へ移動する超低速の地殻変動が初めて見いだされている.標準的な地殻変動観測所における観測計器,水管傾斜計・水晶管伸縮計のほかに強震計・重力計・水晶振動式応力計・STS地震計やボアホール多成分歪計などの観測を行っており,また,海岸には検潮所が設置され,地球物理総合観測所としての観測を進めている.平成8年に海底掘削孔と同孔径の試験観測井を設け,海底地殻変動観測手法の開発を進めている.

弥彦地殻変動観測所

前身となる間瀬観測所が昭和27年に設置され,水管傾斜計が新潟地震の数年前から異常傾斜を記録していたことは注目すべきことである.日本海沿岸の地震は太平洋側に発生するプレートの沈み込みに伴う巨大地震とは異なる.このことを考慮して昭和39年に発生した新潟地震(M=7.5)後の昭和40年に地震予知計画の一環として弥彦地殻変動観測所が設置された.

富士川地殻変動観測所

富士川地殻変動観測所は,西南日本から延びる南海トラフが深く駿河湾内に入り込み上陸する地点に位置し,プレートの異常運動から東海地震に関連した変動を検知する目的で昭和44年地震予知計画の一環として設置された.地殻変動連続観測の他に5ヶ所の観測点の微小地震の観測を行っている.

室戸地殻変動観測所

四国の室戸岬最南端に平成7年度完成した全長150mの横坑の観測点である.本州最南端にある和歌山県の潮岬観測点における250mのボアホールの3成分歪・2成分傾斜などの観測との比較により,21世紀に再び発生すると考えられる南海道大地震に関連する現象を観測するために設置された.

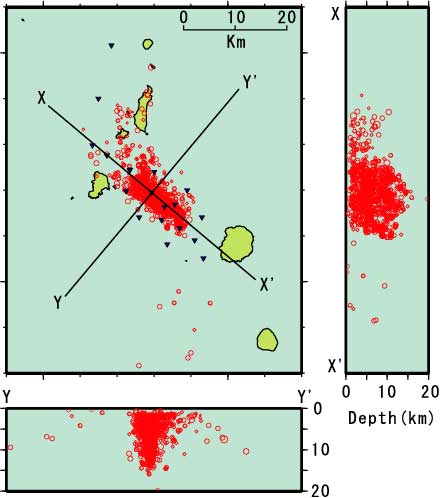

図6.三宅島・神津島近海の地震の詳細な震源分布.

海底地震計のデータを利用して震源再決定した.深さ7km以深では厚さ約2kmの薄い板状の分布になっている.

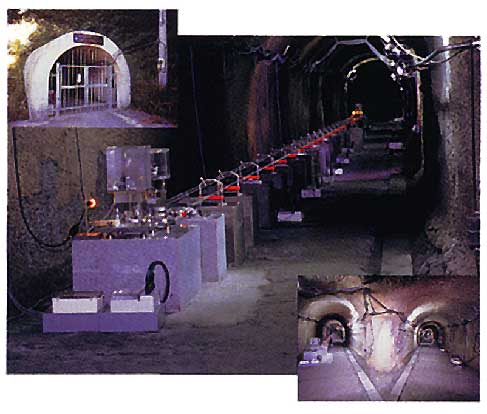

図7.鋸山地殻変動観測所,観測坑内の水管傾斜計・伸縮計(中央),観測坑入口(左上),観測坑内分岐点(右下).