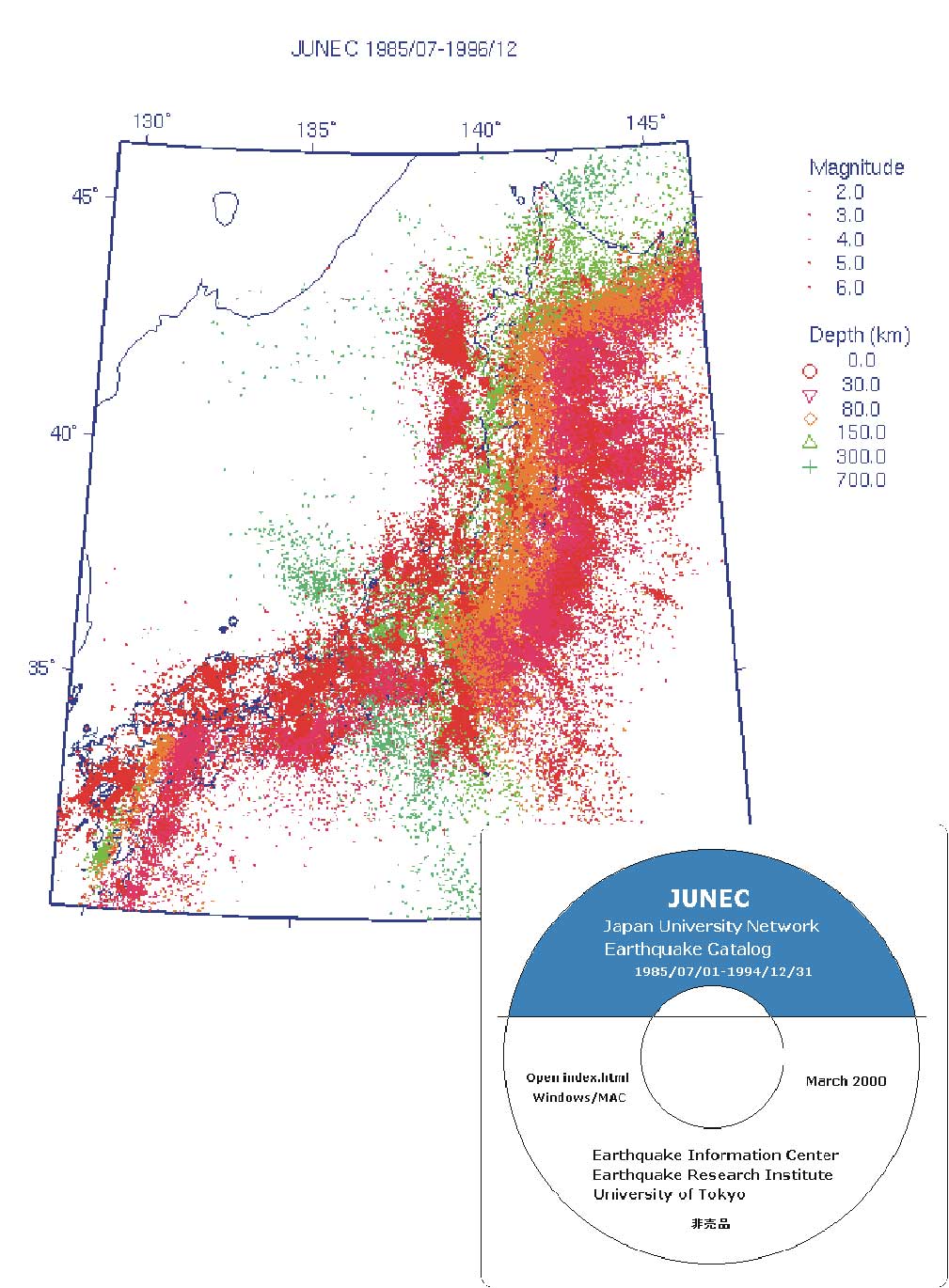

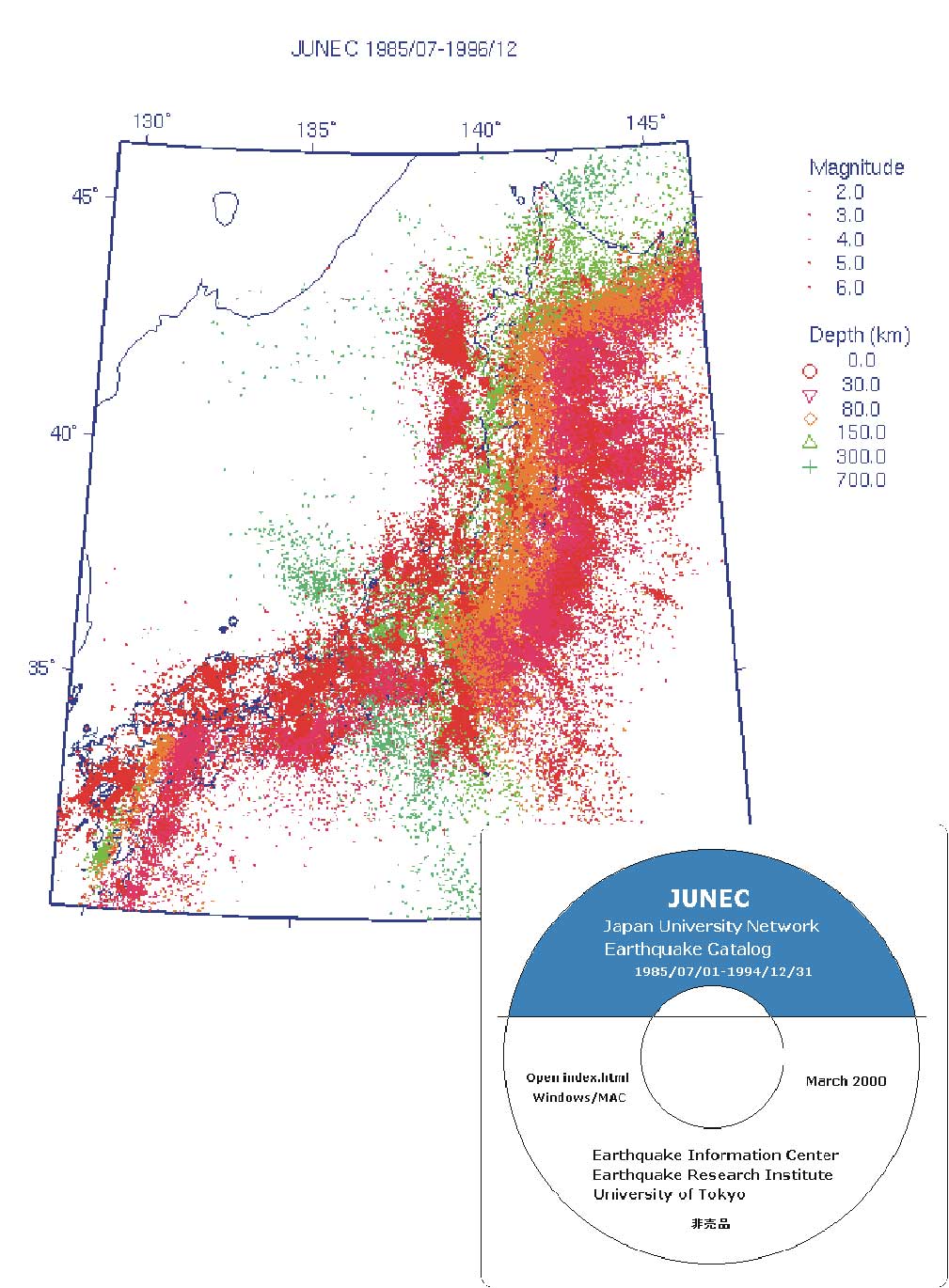

図1.国立大学観測網地震カタログ(JUNEC)による微小地震の分布とCD-ROM.

また地震や津波の発生メカニズムの研究,国内外の地震データを用いたリアルタイム地震学の研究,インターネットを用いた地震情報提供システムの研究,首都圏の強震計データを使った地盤特性,地震防災の研究など,自然地震学から情報科学までの幅広い研究活動ならびに全国共同研究を行っている.

全国の国立大学により運営されてきた地震予知観測情報ネットワークの観測網で得られた再検測地震データを統合処理し,「国立大学観測網地震カタログ(通称JUNEC)」を作成し,公開している.1999年からは,作成したデータをCD-ROM化し,研究者から申請があった場合に提供を行っている(図1).

図1.国立大学観測網地震カタログ(JUNEC)による微小地震の分布とCD-ROM.

●全国地震データ流通ネットワーク

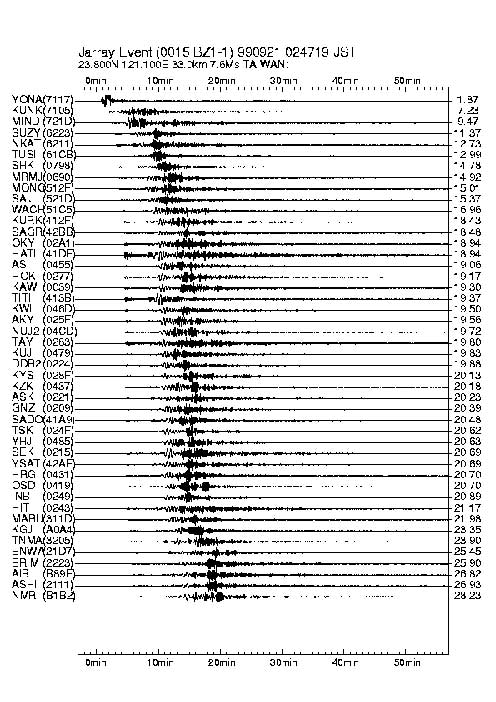

本センターでは,1980年頃から全国の大学地震観測データの流通システムを開発し提供してきた.1980年代は,アナログ専用回線を用いて全国ネットワークを構築し,隣接大学間の波形データの交換,自動処理システムの開発の推進と自動震源情報の本センターへの収集などを行っていた.1993年には,インターネット技術を用いて64Kbpsのデジタル専用回線を用いて全国ネットワークを再構築し,全国の研究者と標準地震波形データ転送方式の開発,それによる近接の大学間の波形データ交換,気象庁各管区とその隣接大学との波形データ交換,各大学における高感度地震波形データ利用システムの開発と公開,新J-array地震波形データベースと利用システムの開発と公開など数々の成果を上げた(図2).1996年には,衛星通信技術を用いた全国地震データ流通ネットワーク(衛星テレメータ)に移行し,全国の観測点の波形データが,全国のどこの大学でも利用できるという画期的な地震データ流通ネットワークシステムが構築され運用されている.各大学の高感度地震波形データベース,および,本センターの新J-array地震波形データベース(http://jarray.eri.u-tokyo.ac.jp)も,衛星テレメータ化によりデータベースの内容がより一層充実された.

図2.J-arrayで得られた1999年台湾地震の広帯域地震波形.

●並列計算機 (http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/computer/)

本センターでは,共同利用研究所の計算機センターとして地震や火山の研究のための全国共同利用計算機を導入している.1999年3月には,64台のCPUからなる並列計算機SGI Origin 2000システムが導入された.このシステムになって処理能力が大幅に向上したことにより,従来では困難であった中規模から大規模のシミュレーション計算が可能になっている.大規模計算の処理件数や利用者は徐々に増加し,月間のCPU稼働率は,導入当初30〜40%前後であったものが,2年目にして80〜90%と処理能力の限界まで日常的に利用されている(図3).地震予知計画の建議でも,地殻活動予測のための「地殻活動シミュレーション手法」の研究が推進されていることなどから,全国の共同利用研究者による計算需要は今後も増え続けると予想される.すでに処理能力の限界まで利用されていることから,早急に処理能力の大幅増強を実施する必要がある.

図3.並列計算機利用状況.

●EICニュースレター (http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/NEWSLETTER/)

当センター施設利用者への情報提供や連絡用として,1997年12月より『EICニュースレター』発行している.およそ2ヶ月に1回のペースで,2001年1月に第20号を発行した.内容は,ソフト・データベースなどの利用資源に関する情報,センターの利用状況,センタースタッフによる地震学情報,センターからの連絡事項などである.

図4.特集HP (2000年11月16日パプアニューギニアの地震).

●特集HPによる大地震,火山活動解析情報公開

世界で起こった大地震や被害地震,あるいは日本の火山噴火が起きた場合に,それらの地震・火山活動に対する解析結果や情報などを特集HPとして世界に発信している(図4).海半球観測研究センターと共同で開発した表面波を使った自動CMT解(ERI AutoCMT解)システムでの解析結果(http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/~http/AUTO_CMT/Jauto_cmt.html)やEIC地震学ノートなどもリンクしている.三宅島噴火では地震研での各分野の成果を公開するとともに,所内の調査観測活動連絡の役割も果たした.

●EIC地震学ノート (http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/EIC/EIC_News/)

M7以上の大きい地震,あるいは,大きくなくても重要と思われる地震,興味ある地震について,震源の破壊過程を遠地実体波を用いて解析し,「EIC地震学ノート」として,Web上で公開している.

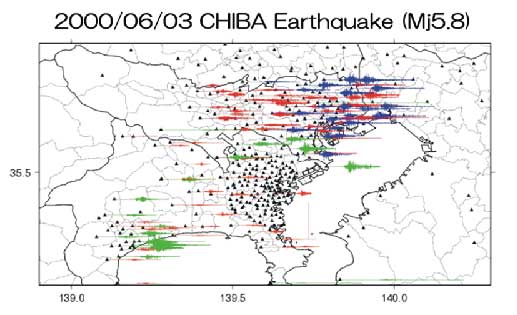

●首都圏強震計ネットワーク

2000年より地方自治体等の協力を得て,阪神大震災以降地方自治体等によって首都圏に設置された強震計・震度計の波形データを収集するシステムを構築し,広域かつ高密度の『首都圏強震計ネットワーク』を立ち上げた.対象となる強震計・震度計観測点は450点にのぼる(図5).

図5.強震動ネット波形例.

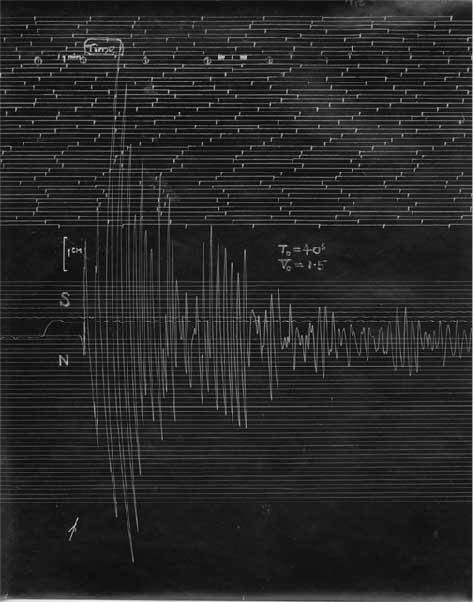

地震研究所には,1890年代からの本郷における煤書式の地震記録,約20万枚が保存されている.これらの記象のマイクロフィルム化およびデータベース化を行っている.これまで1899年から1934年までの記録(約15万枚)がマイクロフィルム化された.またこれらの記象のデータベース検索システムも構築している(図6).

●WWSSN地震記録と地震観測報告書

WWSSNの記録が,1963年から1978年までは35mmフィルム,1978年から1988年まではマイクロフィッシュの形で保存されているほか,カナダの地震記録フィルム(1981〜1989年)などが保存されている.また,ISSやISCの地震カタログ,USGSの各種地震報告のほか,トルコ,フィリピン,中国など諸外国の観測報告が多数ある.また,日本のものとしては,明治22年以降の地震報告などが保存されている.これらは本センターで管理し,ユーザーへの提供を行っている.

図6.1930年北伊豆地震の記録 東大地震学教室2号B (NS成分).