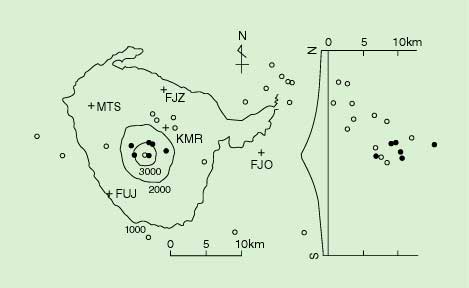

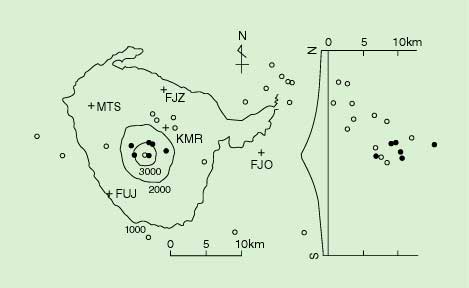

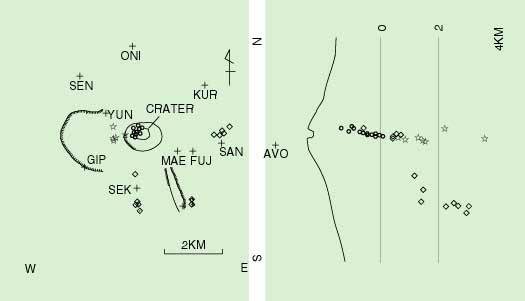

図1.富士山の常設的な観測点と震源分布.黒丸は低周波地震.

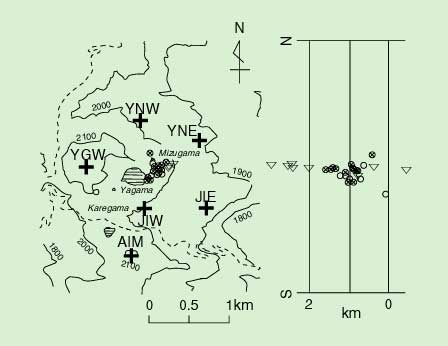

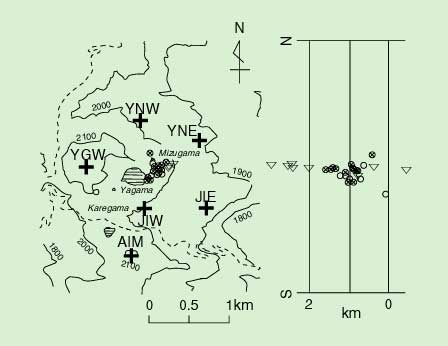

図2.草津白根山の常設的な観測点と震源分布.白丸は地震,それ以外は火山性微動.

センターに附属する常設的な施設として,浅間山,霧島山,伊豆大島に火山観測所があり(別項参照),富士山(図1),草津白根山(図2),三宅島に常設観測網をもつ.これらの火山では,地震動(全火山),地殻変動(浅間山,霧島山,伊豆大島,富士山,三宅島),電磁気(霧島山,伊豆大島,三宅島)などのデータが常時得られる.常時観測に加えて,研究テーマや火山の活動度に応じて,地震,地殻変動,重力,地磁気,地熱などの臨時観測や火山噴出物などの調査を随時行っている.特に,2000年に噴火活動を開始した有珠山と三宅島においてはさまざまな観測研究を実施している(7-2,7-3を参照).また,火山噴火予知計画の重要な基礎研究課題である火山体構造探査および特定火山での集中観測等の共同観測研究を推進している(6-8を参照).これらの観測データは,火山現象に関する所内外の研究に基礎データを提供するとともに,火山噴火予知連絡会などで各火山の活動を評価をする際に活用されている.地震,地殻変動などの物理観測は,主に,現在の火山の状態や,現在地下で進行中の現象を解明することに役立つ.もっと長期にわたる噴火の歴史や火山の形成過程を解き明かすのは,過去の噴出物の調査である.活動期や休止期を含む火山の一生を理解し,噴火を長期的に予測する基礎を築くために,本センターでも地質学的な調査を重視している.

さらに,噴火の前兆現象,噴火機構,火山体の構造,噴火活動史の解明などの突破口を開くことをめざして,伊豆大島火山のカルデラ内に総合観測井を掘削し(5-2を参照),雲仙火山における科学掘削国際共同研究などを推進している.

また,国内外の噴火情報や意見の交換を目的として,全国の火山研究者を対象にしたメーリングリスト「funka」を運営し,火山センターのホームページの中では「日本の火山噴火の速報」を英文で掲載している.このWebサイトは米国スミソニアン自然史博物館が運営する世界的な噴火情報「Global Volcanism Network」にとっても,日本の火山噴火に関する重要な情報源となっている.

図1.富士山の常設的な観測点と震源分布.黒丸は低周波地震.

図2.草津白根山の常設的な観測点と震源分布.白丸は地震,それ以外は火山性微動.

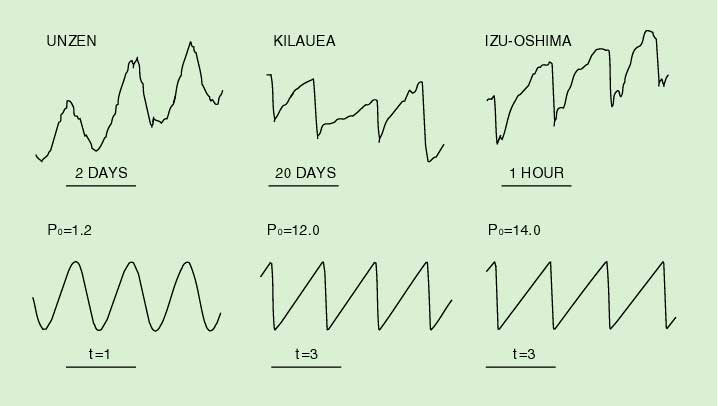

マグマがどのような機構で噴出し,噴火を起こすかについて,各種の理論的な研究もなされる.マグマの噴出は,時に極めて周期的で,規則的な地殻の膨張や収縮を伴う(図3上).このような変動は,マグマだまりの圧力の増減に対応して,マグマの出口が開閉することで説明がつく(図3下).その詳しいメカニズムが解明されれば,噴火の発生時期を予測する理論的な手がかりになる.

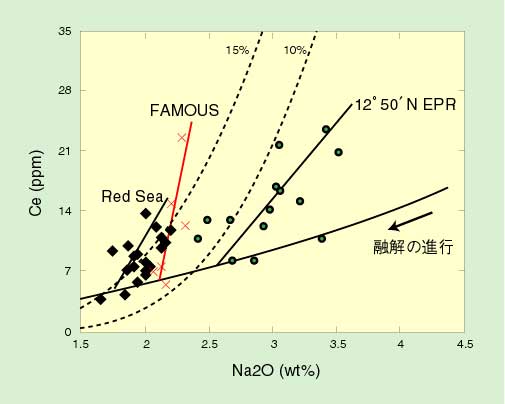

地球の更に深部で,どのようなマグマが形成されるかを知ることも重要である.マグマはマントル対流の上昇流の中で生まれ,岩石の間を移動しながら,その組成を変えていく.理論的な計算によると,マグマが岩石の間を上下に移動する場合と,水平に移動する場合で,マグマの組成変化の様式が異なる(図4).海洋底の海嶺で採取される玄武岩の組成の多様性は,この理論によって説明することができる.

図3.マグマ噴出に伴う周期的な地殻変動の観測(上)と理論(下).

図4.マグマの上昇過程における組成変化の計算結果と,海嶺玄武岩の組成の実測値.

浅間火山観測所

浅間山は,爆発的な噴火をするわが国の代表的な火山である.天仁(1108年)と天明(1783年)の噴火では,大量の火山灰とスコリアを成層圏にあげ,山腹に火砕流を出して,広い範囲に多大の被害を生んだ.噴火活動が活発なことから,古くから火山観測の対象となってきた.地震研究所の付属施設として,浅間火山観測所が蜂の茶屋に設立されたのは,1933年のことである.観測所の初期の成果としては,火山性地震を波形や震源から分類し,それを噴火予知に応用しようとした研究が有名である.

浅間山の活動は,1960年代以降は相対的に静穏な状態にあるが,その間にも1973年にマグマが直接関与する噴火が起き,高く上がった噴煙は関東地方の各県に降灰をもたらした(図5).火山噴火予知計画によって,1980年代に観測体制が整備されると,火山性地震の震源の決定精度が上がり,波形の研究も進んだ.図6に,現在の常設的な地震観測点の配置と,典型的な震源分布を示す.山頂火口の真下には,地震の多発領域が細長く伸びている.この部分は,地震の頻度が火山の活動度に応じて大きく変動することから,マグマの通り道にあたるものと考えられる驕D地震観測以外に,地殻変動の観測も定常的に行われている.最近十数年間にわたって北東山腹で繰り返された水準測量によると,山頂方向は沈降を続けている.

図5.浅間山1973年の噴火.

図6.浅間山の地震観測点と典型的な震源の分布.

小諸火山化学研究施設

浅間山の山麓には,地球化学,地質学,岩石学の立場から火山を研究する目的で,1955年に小諸火山化学研究施設が設立され,地下水の水位,水質,溶存成分の測定が行われてきた.最近は,浅間火山観測所と一体化して,浅間山の火山活動を総合的に研究する一翼を担っている.

霧島火山観測所

霧島山は,鹿児島と宮崎の県境に位置する二十数個の火山群から成り,最近数百年間は,新燃岳と御鉢で大小の噴火を繰り返している.火山群の北には,加久藤カルデラが隣接する.1959年に新燃岳で噴火が起き,1961年に加久藤カルデラで群発地震が発生したのを契機に,昭和38年にえびの高原に霧島火山観測所が設置された.それ以降顕著な噴火活動は起きていないが,1968年えびの群発地震を始めとして,新燃岳や霧島山の周辺などで,群発地震がくり返された.観測所では,群発地震の研究を通じて,この地域の置かれている広域応力場の特徴が研究されてきた.また,硫黄山周辺の地熱地帯などで,地熱調査や電磁気学的な構造探査を行い,火山と熱水活動の関係について研究が進められた.

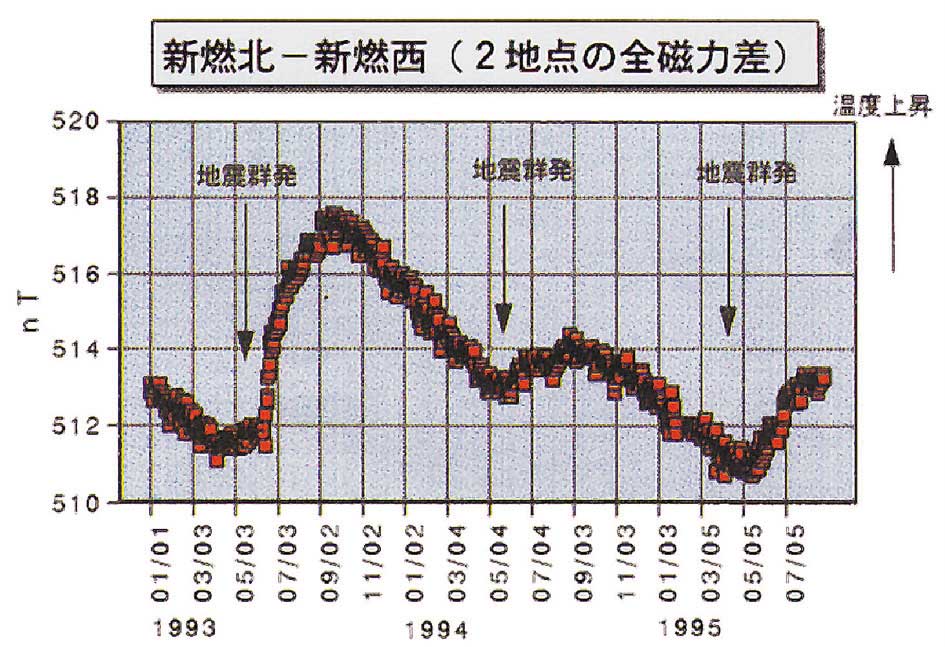

1991年には,新燃岳の火口内で微噴火が発生した(図7).これは,噴火としては小規模な水蒸気爆発であったが,噴火に対応して火口周辺で多項目の観測が展開された.その結果,様々な観測項目に,火山の活動度を反映した微小な変化が見いだされた(図8).噴火予知計画による火山体内部の研究が始まり,平成6年度および8年度には,全国の研究者が共同で行う構造探査のテストフィールド火山として,霧島山が選ばれた.構造の研究を軸に,火山の内部で進行する諸現象の解明が進められようとしている.

図7.1991年に霧島山新燃岳で発生した微噴火.

図8.霧島山新燃岳の地下浅部の温度上昇を示すと考えられる地磁気の変化.

伊豆大島火山観測所

伊豆大島は,フィリピン海プレートの沈み込み境界に近く,その境界の南東方向の延長上では,太平洋,フィリピン海,ユーラシアの3プレートが,世界でも珍しい海溝三重点として会合する.伊豆大島火山は,粘性が低く磁性鉱物を豊富に含む玄武岩質溶岩を噴出する.歴史的には大きな噴火を平均百数十年おきに繰り返し,中央火山丘の三原山は,安永の大噴火(1777−1792)でできたとされている.

伊豆大島火山観測所は,第3次火山噴火予知計画によって,地磁気,津波の両観測所を統合する形で,昭和59年度に発足した.火山とその環境の特徴を考慮して,観測所では次のようなテーマを中心に研究が進められている.(1)種々の火山現象の解明と噴火予知への応用,(2)火山と周辺の地下構造の探査,(3)火山活動とテクトニクスの関連.

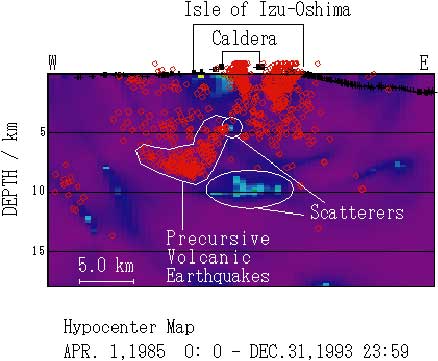

1986年には,山頂火口から溶岩が流出し,さらにカルデラ内外で割れ目噴火が発生した(図9).この噴火に際して,全国の研究者の協力による総合的な観測が実施され,翌年の小噴火も含めて,噴火の前兆現象やマグマの活動に関する高精度なデータが大量に得られた.その後も地震,地殻変動,潮位,電磁気等の観測が全島で強化されている.この観測網を用いた波形のトモグラフィーによって,伊豆大島地下の地震波散乱強度分布が得られた(図10).深さ5kmおよび8-10km付近の強い散乱は,マグマの存在を示唆するものである.

図9.伊豆大島火山1986年11月21日の割れ目噴火.

図10.伊豆大島カルデラ中央部の東西断面で見た地震波散乱強度の分布.