課題番号:1001

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

北海道大学

(2)研究課題(または観測項目)名

全国ひずみ・傾斜データの流通と一元化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (3)地震・火山現象に関するデータベースの構築

- ア.地震・火山現象の基礎データベース

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

(5)本課題の5か年の到達目標

ひずみ計や傾斜計などは,数週間以内の周期帯においてはGPSよりも高感度なセンサーであり,地震発生に至るプレスリップやスロースリップの検出において大きな役割を果たすものである.また,そのセンサーの特性は,津波地震や連動型地震など広帯域地震計でも計測が困難ながら,甚大な被害を及ぼすような地震の観測を直接行える唯一の機器である.このような特徴をもつひずみ・傾斜計のデータを統一フォーマットで全国流通・一元化・公開して日本列島全域にわたるアレー観測網を構築し,データ同化や地震発生先行過程などの研究を推進するのに利用しやすいようなデータベースを構築する.また,一元化されたデータを用いて,連動型地震や津波地震にも対応したリアルタイム量的津波予測システムの開発を目指すとともに,ひずみ地震動の超広帯域性を生かして特異な地震の震源特性解明についても試行する.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては,関連研究機関によるデータ流通の基本となる統一フォーマット策定を行う.また,データ利用規約の策定とその発効作業を行う.

平成22年度においては,データの試験流通実験およびデータベースの試験運用を開始する.データ収録用PCを北日本地域・中日本地域・南日本地域に設置する.

平成23年度においては,試験運用で明らかになった問題点の改良を行うとともに,過去のデータのアーカイブ方法について検討を開始する.

平成24年度においては,本格運用に移行する.このネットワークを用いたモニタリングシステム(主に連動型地震即時パラメータ決定による津波予測)の設計概念について検討する.

平成25年度においては,本格運用における問題点を改良してシステムの安定運用をはかるとともに,上記モニタリングシステムのプロトタイプの開発を目指す.

(7)平成21年度成果の概要

今年度は以下の作業を実施した.

1)本課題の技術的な検証および問題の洗い出しを行うため,4月よりデータ流通の試験運用を開始した.年度当初は,九州大学・名古屋大学・東北大学・北海道大学・地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所が参加してデータを既存の地震波形流通網を用いて試験流通を開始した.11月からは国立天文台水沢VERA観測所江刺地球潮汐観測施設,12月からは東京大学地震研究所が加わった.現在,50観測点,439チャンネルにおいて試験流通を実施中である.流通しているデータは,ひずみ・傾斜のほか,重力計・水位計・気圧計など多項目にわたっている.近日中に,京都大学防災研究所のデータも試験流通に加わる予定である.地殻変動等の観測を行っている北海道立地質研究所・神奈川県立温泉地学研究所に本計画を説明し,データの流通に加わって頂くことの了承を得た.

2)流通データを一元化するデータベースの開発を行った.このデータベースは,流通網に流れているデータから必要なチャネルのデータを取り込んで格納するとともに,時系列データの任意の時間間隔での作図・フィルタリング・Baytap-Gを用いた潮汐解析・ひずみ解析・ひずみ地震動記録作成・データダウンロードなどの機能をあわせもつもので,特にデータを利用するユーザーにデータのハンドリングの支援を行う.本年度は,上記試験データを用いたテストランを行い,基本的動作状況の確認・バグだしなどの作業を行った.また,ミラーサーバーを東北大学と鹿児島大学に設置して,システムの分散運用に関する調査も進めている.

3)データの流通・一元化・利用を促進するためには,関係する機関の合意のもとにガイドラインを定め,それに基づいてシステムを運用することが求められる.5ヵ年計画の初年度の本年度は,関係する機関において運用ガイドラインの検討・制定を行った.具体的には,データを提供する機関の運用上とりきめ,また,データ利用者が遵守すべき点について洗い出しを行い,それを文章化して7月のガイドラインに関する打合せ会において審議を行った.問題点等を整理したうえで,「関係機関より提供を受けた地殻変動連続観測等データの流通及び利用に関するガイドラインについて」(案)を策定し,12月5日に開かれた地震・火山噴火予知研究協議会の場において流通・およびガイドラインについて審議を頂いたうえ承認を得た.

4)地殻変動等データの流通・利用・研究に関する情報交換を図るため,12月に京都大学防災研究所において研究集会を開催した.13件の発表があり,地殻変動データのノイズの取り扱いから,携帯電話ルータを用いた安価なテレメータシステムの開発,地殻変動データを用いた津波モニタリングなど,観測・データ流通および解析に重要と思われるテーマの発表があった.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 高塚晃多,歪・傾斜データを用いた津波荷重変形に関する基礎的研究,東北大学修士論文,pp.71, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

23年度以降のシステムの一般公開に向けて以下の作業を実施する.

1)データ流通の試験運用を継続し,システムの更なる安定運用を図るための問題点の洗い出し作業を行う.

2)データベースの試験運用を継続し,チャネル数の増大にともなう負荷に耐えられるようなシステムの設計を行う.

3)ユーザーがより利用しやすいものになるよう,試験利用を通じての要望調査を行って新たな機能の追加などの改善をはかる.

4)新規に参加する機関の流通網への接続を速やかにすすめるとともに,他の地殻変動等の観測を行っている機関に対して本システムの紹介・説明を行うとともに参加を呼びかける.

5)システムの運用に関する打合せを開催し,1年間の試験流通で見えてきた課題等について整理をするとともに,その対応策等について協議する.

6)流通データの科学的な利用法について検討を始める.特に,データ流通を通じて日本列島にわたるアレー観測網として運用ができることや,ひずみ計の広帯域性を生かすような研究テーマについて検討を行う.特に,連動型地震や津波地震が大きなテーマとなろう.

平成22年度からの変更点:新たに神奈川県立温泉地学研究所と北海道立地質研究所がデータ流通試験に参加する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター 高橋浩晃

国立天文台水沢VERA観測所 田村良明

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知観測研究センター 三浦哲

東京大学地震研究所 佐野修,新谷昌人,加藤照之

名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センター 鷺谷威,伊藤武男

京都大学防災研究所附属地震予知研究センター 大谷文夫,森井亙,加納靖之

九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター 松島健

鹿児島大学大学院理工学研究科地球環境科学専攻 中尾茂

財団法人地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所 浅井康広

他機関との共同研究の有無

有

あり.本課題は上記機関の共同研究として実施される.(11)問い合わせ先

- 部署名等

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター - 電話

011-706-3212 - e-mail

isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp - URL

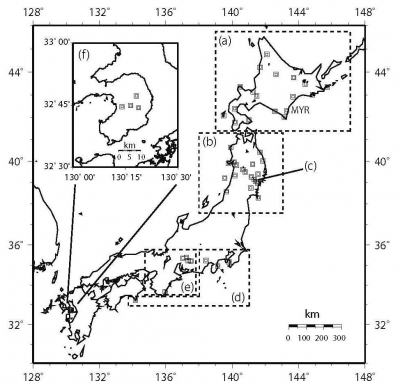

試験流通でデータ交換が実施されている観測網

2010年2月時点で50観測点がデータ流通試験に参加している.