課題番号:1002

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

北海道大学

(2)研究課題(または観測項目)名

北海道周辺域の連動型巨大地震・プレート運動の解明による衝突帯モデルの構築

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- オ.地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

(5)本課題の5か年の到達目標

本課題は、北海道周辺のプレート衝突帯を理解するために地殻変動観測等から周辺テクトニクスの解明を進めると同時に、様々な地球物理学的手法・地質学的手法を用いて千島海溝沈み込み帯で発生するプレート境界連動型巨大地震の発生過程を解明し、さらに将来発生する連動型巨大地震の発生準備過程のモニタリング手法を開発することを5ヶ年の目標とする。この総合的研究は下記に示す4つの柱から構成される。

●アムールプレートおよびそれから派生するテクトニックブロックの運動やその境界をGPS観測による地殻変動データや地震観測データから推定し、それらが衝突している日本海東縁部から北海道・サハリンにかけてのテクトニクスモデルを構築する。

●北海道・千島列島沿岸で津波堆積物を含む地質学的調査を行い、その結果を津波数値計算によりモデル化し、過去の連動型巨大地震の震源域・規模の詳細を明らかにする。さらに海底構造調査により連動型巨大地震の際に破壊されると考えられる千島海溝近傍のプレート境界の詳細構造を明らかにし、巨大津波の励起過程を明らかにする。

●連動型巨大地震のモニタリング手法の開発としてコーダQの解析から震源域での応力変化を推定する手法を開発する。さらに地磁気観測からピエゾマグネ応力変化理論に基づき地殻内応力変化をモニタリングする手法を高度化する。

●横穴式歪計・ボアホール式多成分歪計等の連続ひずみ観測データを高精度で解析し、連動型巨大地震のプレスリップを捕える手法の高度化を進めるとともに、これらひずみ計の広帯域地震計としての性能を活用し、リアルタイム津波予測システムの手法開発を目指す。

(6)本課題の5か年計画の概要

21年度:ロシア極東地域に展開されているGPS観測およびサハリン南部に展開されている地震観測を継続する。前計画で実施した南千島の津波堆積物調査サンプルの解析を進めるとともに、南千島・サハリン・北海道太平洋での巨大津波調査を継続して行う。津波数値計算を用いて過去の巨大地震の震源過程を推定するとともに、津波堆積物調査結果を数値計算に取り入れてモデル化する手法の開発を行う。コーダQの解析から応力変化を推定する手法の開発に着手する。地磁気観測を継続し、応力変化モニタリング手法について検討する。歪計データを高精度で解析する手法の開発に着手する。

22年度:ロシア極東地域GPS観測・サハリン地震観測を継続、南千島・サハリンでの津波堆積物データ解析、過去の巨大地震の震源過程推定、海底地震観測、応力変化推定手法の開発、地磁気観測の継続、歪計データ解析手法の開発を行う。

23年度:ロシア極東地域GPS観測・サハリン地震観測を継続しこれまでの観測結果を解析、南千島・サハリンでの津波堆積物データ解析、過去の巨大地震の震源過程推定、海底地震観測結果の解析、応力変化推定手法の開発、地磁気観測による地殻内応力変化モニタリング手法高度化、歪計データ解析手法の開発及び解析を行う。

24年度:ロシア極東地域GPS観測・サハリン地震観測を継続しこれまでの観測結果を解析、南千島・サハリンでの津波堆積物データ解析、過去の巨大地震の震源過程推定、海底構造探査の実施、応力変化推定手法の開発と応用、地磁気観測による地殻内応力変化モニタリング手法高度化、歪計データ解析手法の開発及びリアルタイム津波予測への手法開発を行う。

25年度:ロシア極東地域GPS観測・サハリン地震観測結果からテクトニックモデル構築、南千島・サハリンでの津波堆積物データ解析から過去の巨大地震の震源過程推定し海底構造探査の結果と合わせて巨大地震・津波発生過程を解明、地殻内応力変化モニタリング手法の確立、歪計データ解析手法の開発及びリアルタイム津波予測への手法の確立。

(7)平成21年度成果の概要

●ロシア極東地域に展開している8箇所の広帯域地震観測網を継続運用し,遠地・近地地震の広帯域データの蓄積をはかった.サハリン南部に展開している6箇所の稠密地震観測網を継続運用するとともに,近地強震動波形を振り切れることなく取得して震源メカニズム解析を行うための強震観測点を1箇所追加した.2006年サハリン南西沖地震震源域の1次元速度構造推定に基づいた震源決定作業を行い,詳細な震源分布を明らかにした.

●アムールプレートの収束が想定されているサハリン南部地域を東西に横断する測線に沿った28箇所においてGPS観測を実施した.また,これと連動する形で北海道北部に設置された同じく東西方向の測線にそった9箇所でも同時にGPS観測を行った.

●大陸側の変動場を明らかにするために沿海州でGPS観測を行うための予備調査をロシア科学アカデミーの関係機関と実施し,来年度観測を行うための観測点選定を実施した.

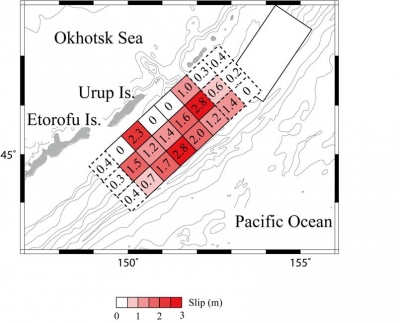

●2006年千島巨大地震の南西で発生した1963年千島巨大地震(M8.5)の震源過程をロシア・日本・ハワイなどで観測された津波波形を用いて推定した。2006年千島地震は1963年千島巨大地震の震源域のすぐ北東側で発生していたことが明らかになった(図)。さらに1963年千島地震は最大余震が津波地震であったことが知られている。その最大余震の震源過程も津波波形を用いて解析した。この地震はやはり津波地震の特徴を持っていたことが明らかになった。

●巨大津波による津波堆積物の調査結果を巨大地震の震源過程解析に利用するため、津波が砂粒子を運搬または堆積する過程を数値計算で再現する手法の開発を行い、1次元モデルを作成した。

●文部科学省受託事業およびビザ無し交流事業により色丹島での津波堆積物調査を行った。色丹島2か所(イネモシリ・斜古丹)の泥炭地で掘削調査を実施した。いずれの地点でも砂層が認められた。特に斜古丹では砂層の直上に駒ケ岳火山灰が確認された。17世紀津波の堆積物の可能性がある。さらに、サハリン南部の泥炭地でも津波堆積物調査を行った。砂層は確認されているが、現在の所津波堆積物である確証はない。

●根室沖では、プレート境界型大地震の発生に伴う微小地震活動の時空間的な変動を捉えることを目的として、文部科学省委託事業によって海洋研究開発機構が根室半島沖アスペリティとその周辺に海底地震計10台を平成20年11月に設置し、平成21年6月に回収した。この事業の再委託機関である東北大学でデータの1次処理を行い、現在、北海道大学で震源決定を進めている。なお、海底地震計の入れ替えによって観測は現在も継続中である。今後応力変化を捕える手法の開発に利用する。

●北海道内のひずみ・傾斜計などの観測網の精度向上・安定運用をはかるための観測システムの高度化を行った.特に,地震時のデータを確保するためのバックアップ機能の追加,傾斜計のハーフフィールド化,変位検出センサーの更新などを重点的に実施した.

●北海道内のひずみ・傾斜計などのデータのハンドリングを容易く行うためのデータベースソフトの開発を行った.これにより,時系列データの任意の時間間隔での作図・フィルタリング・Baytap-Gを用いた潮汐解析・ひずみ解析・ひずみ地震動記録作成・データダウンロードなどを容易に行うことが可能になった.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

○ロシア極東域での広帯域地震観測・サハリン南部での稠密地震観測を継続し,応力場や速度構造を得るための地震波形データの蓄積を継続する.

○沿海州地方で1回目のGPS観測を実施し,アムールプレートの大陸側での速度場を得る為のデータを得る.

○ロシア極東地方での地震GPS観測を安定的に実施するためにロシア科学アカデミーの関係者等を招聘して小規模な研究集会を実施し,運用課題の検討や観測データの共同解析を行う.

○千島列島沿いに発生した過去の巨大地震の震源過程の解析及び堆積物の運搬・堆積をモデルに取り込んだ津波数値計算手法の開発を行う。

○南千島での津波堆積物調査によって得られたサンプルを解析し、火山灰の同定及び津波堆積物の同定を行う。さらにサハリン南部での津波堆積物調査を継続する。

○根室・十勝沖での海底地震観測を実施し、応力変化を捕える手法の開発に着手する。

○地殻変動観測等観測を地震時などの非常時にも安定運用するためのシステム設計を実施する.特に,長時間停電に対応できるようなシステムを開発して,可能ならば観測システムに実装する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

参加者: 谷岡勇市郎・茂木透・高橋裕晃・勝俣啓・村井芳夫・西村裕一・中村有吾・前田宜浩・河野裕希

共同研究機関: 東京大学地震研究所・東北大学・九州大学・北海道立地質研究所・サハリン海洋地球物理研究所・ウラジオストックロシア極東大学・ハバロフスク地球物理研究所・カムチャッカ火山地震研究所

他機関との共同研究の有無

有

(11)問い合わせ先

- 部署名等

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター - 電話

011-706-3591 - e-mail

mccopy_mm@mail.sci.hokudai.ac.jp - URL

図

津波波形インバージョンにより推定された1963年千島地震のすべり量分布と2006年千島地震の震源域の比較