課題番号:1003

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

北海道大学

(2)研究課題(または観測項目)名

衝突帯における火山フロントでの地殻強度異常場のモデル化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- エ.地震活動と火山活動の相互作用

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-2)火山噴火準備過程

- ア.マグマ上昇・蓄積過程

(5)本課題の5か年の到達目標

北海道東部の活動的火山の間には,東北地方と違って脊梁山脈や火山をつなぐような活断層が存在せず,内陸地震はカルデラ内部にのみに集中して発生するという特徴がある.このような特徴を生み出すメカニズムを,弟子屈・屈斜路カルデラ地域をテストフィールドとして高密度・高精度な震源分布・地殻構造・地殻変動・重力構造・地質地形・熱構造データから明らかにする.内陸部のひずみ蓄積過程に大きな影響を及ぼすと考えられる海溝域でのプレート間カップリングの不均質性やセグメンテーションについても検討するほか,対象地域が活動的なカルデラであることからマグマ蓄積過程と内陸地震の発生環境についても視野に入れたモデル化を目指す.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年においては,ひずみ蓄積マッピングを行うためのGPS観測を6点程度において開始する.また,既存地震観測点のうち1箇所を広帯域化するとともに,1938年屈斜路地震断層を横切る測線でMT探査を実施する.また,地震観測点の配置状況について検討し新たな観測点設置にむけた机上調査を実施する.

平成22年度においては,GPS観測を継続するとともに,1938年屈斜路地震断層の航空写真による変動地形調査および基本的な地表地質調査を実施する.新たな地震観測点設置に向けた現地調査を実施し,可能であれば設置作業を行う.

平成23年度においては,GPS観測を継続するとともに,既存の重力・熱構造データに観測で得られたひずみ場や震源分布のデータを加味して地下構造の初期モデルを作成する.また,1938年屈斜路地震の断層モデルの推定を行う.

平成24年度においては,GPSデータの本解析を行うとともに,解析範囲を北海道東部の広域に拡大し,根室沖でのプレートカップリングを加味した歪蓄積モデルの構築を目指す.また,1938年屈斜路地震地表断層においてトレンチ調査を実施し,その断層パラメータについての情報を得る.

平成25年度においては,上記データを統合して,屈斜路地域に集中して地震が発生することを説明しうるモデルを作成する.

(7)平成21年度成果の概要

本年度は,以下の作業を実施した.

1)屈斜路カルデラ内の詳細な地殻変動場を調査するため,カルデラ内の5箇所においてGPS観測を開始した.観測は現地収録型であるが,できるだけ連続点なデータ取得ができるようなシステムを運用している.これにより,国土地理院のGEONET観測網のデータを含めて7箇所からなる観測網となった.これに,弟子屈観測所の歪計・傾斜計および仁多・屈斜路観測点の体積歪計,および水位計1箇所を含めた観測体制となっている.地震の観測体制については今年度は変更を行わなかったが,来年度以降検討を実施する予定である.

2)1967年弟子屈地震(M6.5)について,地震波形記録を解析することでその特性の検討を行った.気象庁の近地強震記録およびWWSSNの遠地実体波記録を収集した.遠地実体波とKikuchi and Kanamoriの手法を用いた震源過程の解析から,震源の深さは従来の20kmよりも浅い6km程度であり,地震モーメントも1×1018(Mw5.9)程度であることが明らかとなった.震源時間関数も2秒程度であった.また,メカニズムはIchikawa(1971)のようなほぼ純粋に近い右横ずれ型ではなく,北東―南西にP軸をもつような右横ずれ成分を含む逆断層型であることが明らかになった.この地震では,特に帯広測候所において大振幅の後続波が観測されており,それがMwに比べて大きな気象庁マグニチュードの算定根拠になった可能性がある.

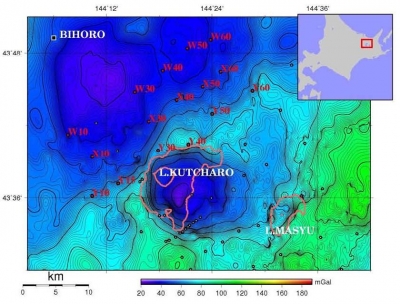

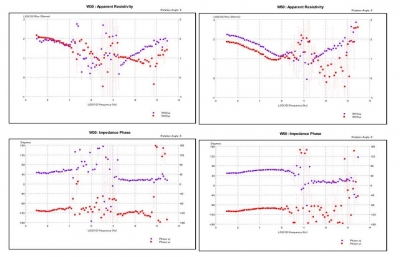

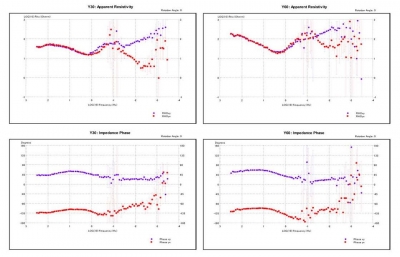

3)屈斜路湖北岸地域を中心に重力探査及びMT探査を行い,屈斜路カルデラ周辺地域の地下構造推定に必要な均質なデータセットを得た.重力測定にはScintrex社のCG-3型相対重力計を用い404点の観測を行った.既存の基準点以外の座標決定はGPS相対測位による.フリーエア補正,ブーゲー盤補正の後,50 m DEMによる詳細な地形補正を行い,仮定密度は2400 kg/m3を用いてブーゲー異常を得た.屈斜路カルデラに対応する同心円状の低重力異常が顕著で,周囲の高重力異常分布は外輪山を形成するイクルシベ層の分布と概ね一致する.カルデラの北西にはカルデラ内と同等の低異常を示す広い領域が広がっており,夕映川層群と一致する.イクルシベ層(2700~3000 kg/m3)と夕映川層(1800~2300 kg/m3)の密度差により生じている重力分布であることは明白である.MT観測には北大・東大地震研のPhoenix社MTU-5を3台,Metronix社ADU4台の計7台とPb-PbCl2電極とインダクションコイルを用いて電場2成分・磁場3成分について各観測点につき2~3日間の観測を行った.観測された磁場・電場の時系列データをFFTによって周波数領域データに変換し,国土地理院水沢測地観測所・江刺観測場の磁場データを用いてリモートリファレンス処理を行った.見掛け比抵抗および位相曲線によると,カルデラ北側測線では表層の低比抵抗層がやや厚く,その下は高比抵抗層になると考えられる一方,火山地域に近い測線では表層の低比抵抗層は薄いが,その下の高比抵抗層の下にさらに低比抵抗層が分布することを示している.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 増田翔,2009.1967年弟子屈地震(Mj6.5)による強震動記録,北海道大学大学院理学院自然史科学専攻,修士論文.

- Ichihara, H., T. Mogi, H. Hase, T. Watanabe and Y. Yamaya, 2009, Resistivity and density modelling in the 1938 Kutcharo earthquake source area along a large caldera boundary, Earth Planets Space, 61, 345-356.

- Ichihara, H, and T. Mogi, 2009, A realistic 3-D resistivity model explaining anomalous large magnetotelluric phases: the L-shaped conductor model, Geophysical Journal International, 179, 14-17.

(9)平成22年度実施計画の概要

1)5箇所のGPS観測を継続して観測データの蓄積をはかるとともに,予備解析を実施して観測データの品質等の検定を行う.

2)1938年(M6.0),1959年(M6.3),1967年(M6.5)の地震および過去の地震による変動地形等を明らかにするために航空写真や地表探査による地質・地形調査等を実施する.可能な限りにおいて過去の地震の断層モデルを推定し,現在の歪場との関連性について検討する.

3)MT観測・重力観測を継続し,詳細な構造を得るためのデータを取得する.特に,断層構造やカルデラ構造に焦点をあてた観測を実施する.

4)地震波速度構造・減衰構造・メカニズム等地震学的データを得るための観測網の更新について机上および現地調査を行う.特に,さまざまな周期・加速度の波形を振り切れなく取得できるような安定した観測システムの構築について検討する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター 高橋浩晃,茂木透,谷岡勇市郎,勝俣啓,橋本武志,青山裕,村上亮

他機関との共同研究の有無

有

北海道立地質研究所 田近淳ほか7名(11)問い合わせ先

- 部署名等

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター - 電話

011-706-3212 - e-mail

isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp - URL

屈斜路カルデラ地域のブーゲ異常とMT観測点分布.白抜きの点は既存観測点

観測点の見かけ比抵抗曲線及び位相図(その1)

観測点の見かけ比抵抗曲線及び位相図(その2)