課題番号:1005

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

北海道大学

(2)研究課題(または観測項目)名

地震に関連する電磁気現象の観測研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- イ.先行現象の発生機構の解明

(5)本課題の5か年の到達目標

地震発生時やそれに先行する電磁気現象が世界各地で観測されているが、そのメカニズムを説明する物理的なモデルは、いろいろ提案はされてはいるが、検証されたものはほとんどない。本研究では、北海道地域を中心に以下の観測研究を行い、それぞれの電磁気現象発生のメカニズムを説明するモデルの構築をめざした観測研究を行う。これまでの観測実績を考慮して、以下の4項目について観測研究を進める。

A.ULF帯で電磁気現象

この現象は、地表で地磁気や地電位の変動を観測することにより行うが、その発生メカニズムとしては、震源域での流体の移動による比抵抗変化または流動電位や結晶破壊による異常電界の発生が考えられている。どちらにしても震源のある地下数km-数十kmで起こる異常が地表で観測可能な変化として検出されるかが最大の問題である。特殊な比抵抗構造に対しては、地表に大きな変動が引き出される可能性もあるので、震源域の比抵抗構造も観測して、その特徴を明らかにするとともに異常の伝播モデルの解明をめざす。

B.電波伝播異常

VHF帯の電波が見通し外に伝播する現象が地震に先行して起こることが内外で観測されている。北海道大学でも2002年から道内の地震頻発地域で観測開始している。これまでは、異常の検出の有無を統計的に見てきたが、次期計画では見通し外に伝播させる散乱体の検出、その直下の地表での地電位変動観測、大気電場観測により、地表の変動が空間の電波伝播に与えている影響を重点的に観測することにより、伝播異常と地震との関連を説明するモデルの提案をめざす。

C.電離圏との相互作用

地震時あるいはその先行現象として、電離圏にも異常が生じることが観測されている。電離圏の変動過程は非常に複雑で安易に地表の現象とのカップリングがあるかどうかを議論することは難しいが、GPS衛星を使ったTEC(総電子数)観測等電離層の状況をモニタリングする観測も可能となったので、このような観測により大地震と電離層の変化との相互作用について調べる。

D.応力変動による地磁気変化

いわゆる圧磁気効果により、地下の応力変化が地磁気の変化となって観測される可能性が指摘され、その観測可能性についてモデルシミュレーションも行われている。その結果によると、地下の磁化強度分布が観測変化量を左右していることがわかってきた。従って、構造を知った上で、震源付近での応力変化どのようなパターンで観測されるのかモデル計算を中心に研究を進める。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、道北、えりも、弟子屈地域等の比抵抗構造について検討を行い、地震発生地域の比抵抗構造について議論する。

B.日高、道東地域におけるVHF帯電波伝播異常観測は継続し、散乱体の方位の探知をめざすとともに伝搬メカニズムのモデル計算を試みる。また、道北地域に観測点を設置する。

C.地震に伴う電離層総電子数(TEC)の変化や大気圏での変化をGPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている3成分地磁気の変化についても検討を行う。また、地磁気の絶対値測定を行う。

平成22年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地震発生地域の比抵抗構造について検討を行う。

B.日高、道東、道北地域におけるVHF帯電波伝播異常観測は継続し、伝搬メカニズムの解明を試みる。

C.地震に伴う電離層総電子数(TEC)の変化や大気圏での変化をGPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている3成分地磁気の変化についても検討を行う。地磁気の絶対値測定を行う。

平成23年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地震発生地域の比抵抗構造について検討を行う。

B.日高、道東地域におけるVHF帯電波伝播異常観測は継続し、散乱体の方位の探知をめざすとともに伝搬メカニズムの解明を試みる。

C.地震に伴う電離層総電子数(TEC)の変化や大気圏での変化をGPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている3成分地磁気の変化についても検討を行う。また、地磁気の絶対値測定を行う。

平成24年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地震発生地域の比抵抗構造について検討を行い、それらのデータを基に地震に伴う地磁気、地電位変化の可能性について議論する。

B.日高、道東地域におけるVHF帯電波伝播異常観測は継続し、伝搬メカニズムの解明を試みる。

C.地震に伴う電離層総電子数(TEC)の変化や大気圏での変化をGPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている3成分地磁気の変化についても検討を行う。また、地磁気の絶対値測定を行う。

平成25年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地震発生地域の比抵抗構造について検討を行い、それらのデータを基に地震に伴う地磁気、地電位変化の可能性について議論する。

B.日高、道東地域におけるVHF帯電波伝播異常観測は継続し、伝搬メカニズムの解明を試み、その地震予知への適用性について検討する。

C.地震に伴う電離層総電子数(TEC)の変化や大気圏での変化をGPS衛星データを用いて調べ、地震予知への適用性について検討する。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている3成分地磁気の変化についても検討を行う。データを基に応力蓄積過程の解明の可能性について議論する。

(7)平成21年度成果の概要

1.地震前に現れるVHF帯電波電波異常(地震エコー)の観測

(1)2009年中に北海道で発生した主な地震に関係したVHF帯電波伝播異常(地震エコー).

ア:2009年2月から4月にかけての地震エコー.

2月22日から4月05にかけて北海道でM5クラスの地震が5回発生した.それらは,

A.2月22日23時24分,十勝沖,深さ34km,M5.4,

B.2月28日09時35分,日高支庁西部,深さ113km,M5.3,

C.3月07日23時33分,十勝沖,深さ39km,M5.4,

D.3月20日15時52分,釧路沖,深さ64km,M5.0,

E.4月04日17時00分,日高山脈南部,54km,M4.8,

である.これらの地震の前に震央に近いFM放送局や地震観測用発信点(64MHz)からの地震エコーが観測された.ほとんど同時に広域的に観測されて,複数のM5クラスなのか,一個のさらに大きい地震か事前には判別が難しい地震もあったが,順次M5クラスの地震が発生した.これらの地震のほかに2月1日から弟子屈で観測された足寄,帯広,広尾FM放送局からの地震エコーについては,対応する地震発生しなかったが,雌阿寒岳から阿寒温泉にかけて直径6-7kmに及ぶ広域的に3-4cm隆起する地殻変動が認められており,おそらくこの地殻変動が原因と推測される.

イ:6月5日に発生したエリモ沖地震M6.4 に先行した札幌観測点(HSS)で観測された三石と浦河からの地震エコー.

5月22日から札幌観測点で観測され始めた地震エコーはその変動形状に特徴があり(図1),これは2008年9月11日の十勝沖の地震M7.1の前に観測された初めの段階の地震エコーの形状とよく似ていた(図2).5月28日からは通常型の地震エコーが観測されたが,6月2日からは連続して観測され,5日静穏期にならない状態でM6.4が発生した.12日まで微小余震活動が継続した.静穏期にならずに地震発生に至った地震には2004年12月14日の留萌地震M6.1がある.地震エコーのそう継続時間Te は10000分であり,発生した地震のMと統計的には矛盾していない(図3).

ウ:6月25日から根室市落石観測点で長期間観測された異常伝播

厚岸町アヤメが原に設置してある地震観測用発信点からの異常伝播が根室市落石観測点で観測され,盛衰を繰り返しながら10月20日まで継続した.これと重なる時期に同じ落石観測点で8月21日から広尾FM局からの異常伝播を観測し,盛衰を繰り返しながら現在も継続している.10月20日に静穏期となった可能性があって,釧路沖-厚岸沖に震央を持つM7クラスの地震の発生が予測されたが地震発生はなかった.広尾FM局からの落石観測点への異常伝播はこの異常が継続していることを示しているのであろう.これからも注意が必要である.もしもM8クラスの地震前兆であれば,従来の経験則からみて異常伝播の継続時間は1年以上継続しても不思議ではないと考えられる.

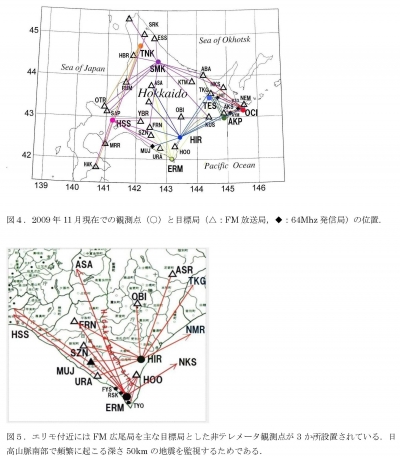

(2)観測点の増設

北海道北部の天塩中川観測点では,樹木の繁殖が著しくアンテナを覆うようになってきたため移設が望まれていた.下川町(図4のSMK)に平坦で周辺部に雑音発生源がない場所を選択して11月から観測を開始した.目標局は北海道北部と東部のFM局である.データのテレメータ伝送はまだ行われていない.電話回線(ISDN方式)は電波雑音が増大する可能性があるので,テレメータのない時とある時を比較するためにデータを蓄積している.

また,エリモ付近にはFM広尾局を主な目標局とした非テレメータ観測点が3か所を約5km間隔で設置し,日高山脈南部で頻繁に起こる深さ50kmの地震に伴うエコーを複数の観測点で観測している(図5).これまでに08年1月23日、09年4月5日、10年1月15日の地震ではエコーが複数の観測点でほぼ同時に観測されている.

(3)地震エコーの周波数特性

2003年十勝沖地震や2004年留萌支庁南部地震に伴う地震エコーをウェーブレット変換による周波数分析を行った.このような分析により、ローカルなノイズである高周波成分を落とすと地震エコーの検出精度が上がること,また,留萌の地震ではエコー出現時の高周波成分が減衰しており,遠距離伝播する場合のエコーの特徴の可能性がある.

2.えりも地域での大気電場の観測

雷放電により駆動される全球三次元電流回路(グローバルサーキット)を観測するため,また,地震に先行すると考えられる電磁擾乱現象を観測するため,フィールドミルを用いた大気電場計測を2009年1月23日からVHF帯電波伝播異常も観測しているえりも地域冬島観測点において開始した.この大気電場観測器は,一定の速度で回転する半遮蔽板と電極からなる検出器と,微弱電流信号を増幅し電圧信号として出力するアンプ部によって構成される.半遮蔽板が電極を曝露する位置にくると,大気中の電場によって地表面の電荷がGND線を通じて電極に集まり,逆に半遮蔽板が電極を遮蔽する位置にくると,電極に集まっていた電荷はGND線を通じて再び地表面へと流れる.このような交流的電流信号を整流し,直流的電圧信号に変換して大気電場を計測する装置がフィールドミルである.通常の大気電場強度は数100V/mであるのに対し,用いているフィールドミルのダイナミックレンジは-20 kV/mから+20 kV/mまでと広い.16bitのA/D変換器を内蔵したデータロガーを用いているため,分解能は0.6 V/mであり十分といえる.

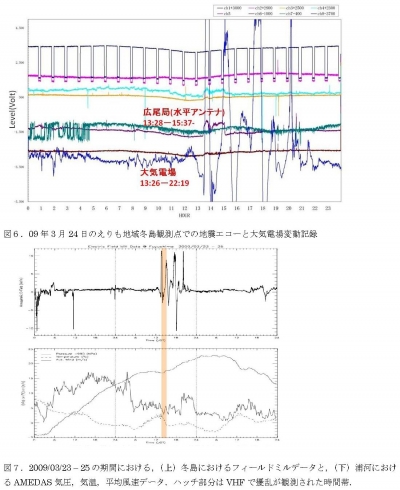

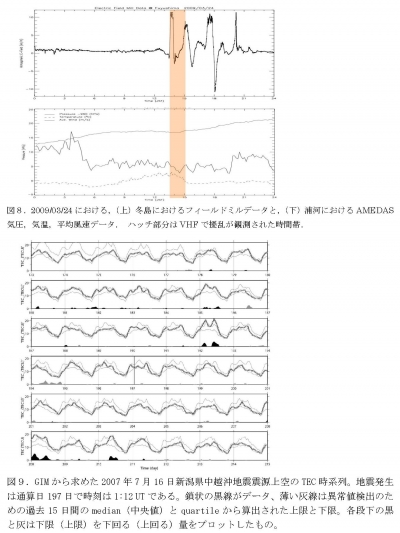

2009年3月24日の13:30 JST頃から地震に先行すると考えられるVHF帯電波異常が冬島観測点とえりも観測点において共に観測された.継続時間は冬島観測点において約1.5時間であった(図6).このときフィールドミルデータは良好に取得されており,比較のために波形プロットを作成した.2009年3月23日から25日まで3日分のフィールドミルデータと,冬島観測点に近い浦河で観測された気圧,気温,平均風速のアメダスデータをそれぞれプロットしたものが図7である.まずフィールドミルデータを見ると,24日13:30 JSTごろから22:00 JSTごろまで電場強度が非常に強い擾乱を受けていることが解る.前後の23日と25日は比較的静穏な電場強度波形を示しているが,この期間に限り特異な擾乱を受けていたことが判明した.一方このときのアメダスデータを見ると23日から25日にかけて気圧(細実線)は徐々に上昇しており,また気温は下降(波線)傾向にあったことから,悪天から徐々に回復傾向にあったことが推測できる.24日は曇りであったが降水量は終日0 mmであり,降水や降雪などは無かったと推測される.また,平均風速は常に高く5 m/s以上が継続していたが,フィールドミルで観測された擾乱時には,平均風速および瞬間最大風速ともにほぼ一定値を保ち安定していた.以上の気象データから,降雨や風による影響でフィールドミルの擾乱が引き起こされた可能性は低い.図8は,2009年3月24日の1日分のフィールドミルデータおよびアメダスデータプロットであり,より詳細に擾乱開始のタイミングと継続時間を見て取ることができる.

上記のフィールドミル擾乱を発生させた可能性として,次の3つが考えられる.第一に,24日の天候は曇りであったため,フィールドミル上空を通過する雲の雲内電荷が引き起こした可能性,第二に,大気中のイオン濃度の変化により引き起こされた可能性,第三に地震に関連した擾乱の可能性である.現時点でどの可能性がもっともらしいかを断言するのは早計であり,原因を切り分けるためには,冬島よりやや離れた場所でフィールドミルの同時観測を行うことと,天気監視カメラ・イオン計測装置を用いた観測を平行して実施することが本質である.これらの観測で時間・空間的特異性を明らかにすることにより,可能性の絞り込みを行うことができると考える.

3.内陸地震に先行する電離圏変動:GPS-TEC法によるアプローチ

全地球測位システム(GPS)を用いた電離圏全電子数(TEC)の計測は比較的手軽なため,電離圏のさまざまな擾乱現象の観測手法として広く利用されている.我が国ではGPS稠密観測網(GEONET)が整備されており,GPS-TECは地震時電離圏擾乱(CID)をはじめとする様々な現象の研究に応用されている.また全球電離圏図(Global Ionospheric Map, GIM)が世界中のGPS局のデータから作成され,ウェブで公開されている.さらに地上GPS観測だけでなく,2006年に打ち上げられたFORMOSAT-3/COSMICの低軌道衛星によるGPS掩蔽観測で得られた電子密度の高度プロファイルも公開されている.

Liu et al (2009)は,GIMを解析して2008年May.12中国四川大地震(Mw:7.9)の4日前から6日前の3日間の午後,および地震3日前の夜にTEC値の異常な減少が生じたことを報告している.また1998年からMay.1から2008年April.30までの10年間に中国周辺で発生した35のM6以上の地震のGPS-TECを調べ,17のM6.3以上の地震で3~5日前に震源上空でTEC値が減少していたことを見出した.また四川地震に関してはGPS掩蔽観測の結果からTEC減少が比較的高い高度で発生していたと報告している.

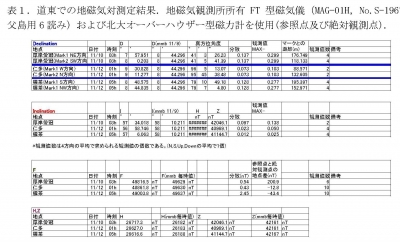

近年,日本では2008年岩手宮城内陸地震(Mw:7.1)をはじめ,2007年新潟県中越沖地震(Mw:6.6),2004年新潟県中越地震(Mw:6.5)と緻密GPS網が存在する日本列島の文字通り内陸部で比較的大きな地震が発生しており,電磁気的な前兆の有無の議論に好条件が揃っている.その中で2007年中越沖地震では,過去に中国等で報告されたような地震に先行するTEC減少が比較的明確に見られた(図9).一方2004年10月の中越地震では太陽活動が活発過ぎて地震に先行する異常は確認できなかった.2008年岩手宮城内陸地震でも地震数日前に負のTEC異常は見えたが2007年中越沖地震ほど明瞭ではない(Astafyeva and Heki, submitted).2007年中越沖地震についてはその前後にGPS掩蔽法で取得された日本上空の電子密度の高度プロファイルを解析し,四川地震の時と同様に電子密度が最大となる高度が通常よりも低くなっていることを確認した(菅原, 日置, 2009).

文献

Astafyeva, E. and K. Heki, Investigation of ionosphere TEC variations before large earthquakes in Japan in May-August 2008, J. Geophys. Res. submitted.

Liu, J. Y., et al. (2009), Seismoionospheric GPS total electron content anomalies observed before the 12 May 2008 Mw7.9 Wenchuan earthquake, J. Geophys. Res., 114, A04320, doi:10.1029/2008JA013698.

菅原守、日置幸介、日本測地学会秋季大会、つくば、2009年11月.

4.道東地域での地磁気観測

道東地域では,1972年より厚岸,標茶で全磁力の繰り返し観測を開始し,1996年からは根室,弟子屈地域を加えて連続測定を行っている.このような長期の観測を継続していると観測地点の移設や機材の交換等によりデータが不連続が生じたり,また,地磁気の長期にわたるトレンド的変化や全磁力の変化だけではとらえられない変化もあると考えられ,詳細な変動を調べるためには3成分の絶対測定を行うことが望ましい.道東地域には地磁気観測所女満別出張所があり絶対観測が定期的に行われているが,観測点での絶対観測は時間がかかるので多くの点で頻繁に行うことは困難である.今回GPSを利用した真方位観測により絶対測定を試みた.観測結果を表1に示す.観測には,地磁気観測所女満別出張所・西村三治技官,有田真技官のご協力をいただいた.

GPSの精度や目標との距離が結果に及ぼす影響について特に以下2点について検討した.

1:対象物の距離を変えて精度がどのように変わるか

2:計測時間および基準点の距離が精度にどのように影響を与えるか

北極星を用いた真方位観測の結果とGPSからの結果を比較したところ,1については同程度のエラーレベルでは距離が長い方が天測の結果に若干近づいた.ただし,エラーレベルが大きくなると距離を確保しても天測の結果と大きく異なる.2については,計測時間を長く取ればとるほどエラーレベルは小さくなるので,時間は長ければ長いほどよい.また基準点を遠くするとエラーレベルも大きくなった.地点毎の誤差を考える際に基準点との距離も考慮する必要があると考えられる.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- T. Moriya, T. Mogi and M. Takada, 2010, Anomalous pre-seismic transmission of VHF-band radio waves resulting from large earthquakes, and its statistical relationship to magnitude of impending earthquakes、Geophysical J. International, 180, 858-870.

- 山下晴之,渡邉朋典,森谷武男,茂木透、2010, ウェーブレット変換の地震エコー記録への適用とその効果、北海道大学地球物理研究報告、第73号、257-268

- Ichihara, H. and T. Mogi, 2009, A realistic 3-D resistivity model explaining anomalous large magnetotelluric phases: the L-shaped conductor model, Geophysical J. Int., 179, 14-17.

- Ichihara, H., T. Mogi, H. Hase, T. Watanabe and Y. Yamaya, 2009, Resistivity and density modelling in the 1938 Kutcharo earthquake source area along a large caldera boundary. Earth Planets and Space, 61,345-356.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度においては、 A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地震発生地域の比抵抗構造について検討を行う。 B.日高、道東、道北地域におけるVHF帯電波伝播異常観測は継続し、伝搬メカニズムの解明を試みる。 C.地震に伴う電離層総電子数(TEC)の変化や大気圏での変化をGPS衛星データを用いて調べる。 D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている3成分地磁気の変化についても検討を行う。地磁気の絶対値測定も継続して行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

北海道大学理学研究院 6名

総括 茂木透

ULF電磁場観測;茂木透、高田真秀

VHF電波伝播観測:森谷武男、茂木透、渡部重十、高田真秀

電離層変化観測:日置幸介、渡部重十

地磁気変動観測:橋本武志、茂木透、高田真秀

共同研究:東京大学地震研究所:上嶋誠、京都大学防災研究所:大志万直人、九州大学理学研究院:湯元清文、東海大学海洋学部:長尾年恭、千葉大学理学研究科:服部克己

他機関との共同研究の有無

有

(11)問い合わせ先

- 部署名等

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター - 電話

011-706-4679 - e-mail

mogitisv@mail.sci.hokudai.ac.jp - URL