課題番号:1007

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

北海道大学

(2)研究課題(または観測項目)名

試掘探査を基軸とした有珠山における浅部噴火発生場の検証研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-3)火山噴火過程

- イ.噴火の推移と多様性の把握

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-2)火山噴火予測システム

- ア.噴火シナリオの作成

(5)本課題の5か年の到達目標

本計画の目標は,有珠2000年新山域を対象に,ボーリング探査を基軸として低高度稠密空中磁気測量や地盤変動などの多項目観測を行い,貫入マグマを示唆する構造や変動源,水蒸気爆発の発生場や噴火活動後に発達した熱水系の実体を検証し,デイサイト質マグマによるドーム形成噴火の理解を深め,その活動予測の高度化を進めることにある.21年度は次年度以降に計画されている各種観測の一部先行調査,各種物理探査の事前調査,更にボーリング探査データを解析する上で基礎資料となる広域地質の把握や孔井資料の収集など事前調査を実施する.

(6)本課題の5か年計画の概要

2009年度の計画概要: 次年度の各種観測・探査に先行して2000年新山横断水準測量を行い, 2000年新山で進行している沈降の現況把握を行う.また事前調査として,ボーリング探査データの解析に必要とされる基盤地質,地下温度,浅部の水環境などを知ることのできる孔井地質柱状図や検層データの収集を行う.さらにボーリング探査の成否を左右する2000年新山地域の地下浅部の温度を推定するために噴気温度など噴気諸量を測定する.

2010年度の計画概要: これまでの観測研究や物理探査結果を参考に,低高度稠密空中磁気測量,地上全磁力観測,地盤変動観測(水準測量,精密重力測量,In-SAR解析)を行い,2000年新山直下の貫入マグマと考えられる帯磁源や圧力源の位置を再解析する.熱観測を実施し地下の温度分布を推定する.2000年新山地域で実施されたMT探査・地震探査を参考にしながら,人工地震の補完探査を行い,反射面の水平方向への広がりを把握する.2年間にわたって実施した観測・探査の解析結果を総合し,法的な規制などを考慮して,掘削地点を選定する.

2011年度の計画概要: 火山噴出物の分布と熱水系の発達が想定される地表から深度200mまでワイヤーライン工法により掘削し,その後に拡孔する。ボーリング検層とその解析を行う.また,ボーリングコアの火山地質学的・岩石学的解析から噴火履歴や噴火様式の時間変化について検討する.コア物性試験を実施し,必要に応じて観測から推定された構造の再解析を行う.

2012年度の計画概要: 掘削データやカッティングスの地質学的・岩石学的な鑑定に基づいてスポットコアを採取しながら深度200mから500mまで掘削し,掘削データや検層結果などに基づいて孔井仕上げを行う.検層と解析,コア・カッティングスの地質学・岩石学的分析,コア物性試験,必要に応じて観測から推定された構造の再解析を行う.

2011年度の計画概要: 揚水試験などの孔井内計測と,地層水・ガスの採取・分析を行う.多層同時仕上げを試行し,水位・水温観測を開始する.掘削データ,孔井地質,検層解析結果,揚水試験,地層水・ガスの分析結果を総合し,既存の孔井資料と合わせ,水蒸気爆発の発生や熱水系の発達に関係する浅部水環境(透水層分布や透水係数等の水理定数)を把握し,噴火発生場の特性や貫入マグマの冷却過程を検討する.また,現地検討会による総括と取りまとめを行う.

(7)平成21年度成果の概要

●既存資料の収集

有珠山の位置する洞爺湖周辺地域は先第三系を基盤として新第三系が厚く発達し,これを覆って主に固結度の低い正規堆積物や,溶岩,火山砕屑岩からなる更新統が分布する.本年度は,これらマグマ活動の舞台となる更新世以前の地質や水環境などに関する文献,および洞爺湖周辺で新第三系に貯留する温泉の開発を目的に掘削された深度1000mを超す温泉井の資料収集を行った.孔口の確認できた温泉井は利用・未利用をあわせ19井を数え,11井で地質柱状図や検層図が収集できた.1井を除いて孔井は室蘭から有珠山南麓を経て中島を通り洞爺湖北岸に延びる低異常域の中にあり,新第三系で堀り止められている.唯一,低異常域から高重力域への遷移部に位置する洞爺湖西岸の孔井では,広域的な地質構造を反映する先新第三系が深度809m以深に確認された.

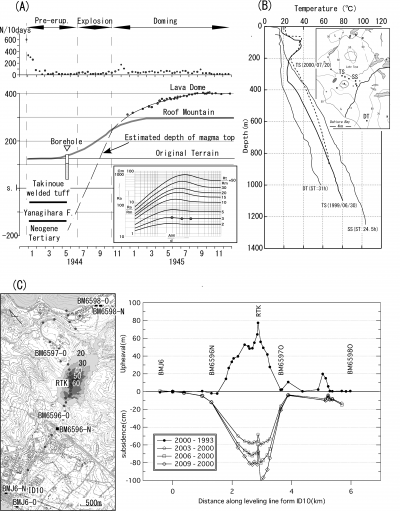

また噴火史とともに過去4回の噴火活動で頻発した水蒸気・マグマ−水蒸気爆発の発生環境を2000新山で行う試錐探査結果と合わせて比較検討するために,1910年爆裂火口列北側および昭和新山南東麓で掘削されている火山観測井の資料収集も進めている.特に昭和新山南東麓の観測井では,昭和新山溶岩ドームの出現に先立ち約4ヶ月にわたって続いた水蒸気爆発の発生環境を検証するデータが得られている.一連の爆発について,泥流を伴う初期の水蒸気爆発は有珠山地域で良好な帯水層となっている柳原層内で発生し,これに続く火砕流・火砕サージを伴うマグマ水蒸気爆発は高空隙率・難透水性の上溶結凝灰岩中で発生したと考えられている(図1 A).昭和新山南東麓の観測井では,深度35mから孔底(深度100m)まで弱溶結した凝灰角礫岩が続き,暫定的だが,滝の上溶結凝灰岩に類似した地層が昭和新山の地下に伏在していることが確認された.また予備的な電気検層データ解析から得られた地層係数は3と小さく,泥水の完全侵入を仮定した場合に見積もられる空隙率は42〜47%と高いことも確かめられた.

●2000年新山N-B火口における噴気観測

N-B火口では2003年に火口底に湯沼が形成され,噴気活動の衰えも体感されていたものの表面温度は150℃前後で推移していた.ところが 2009年になると活動は急速に衰え,表面温度は約60℃にまで低下した.夏には火口底の一部が葦原となり,広がりのある噴気地・地熱異常域は火口南内壁の下部から火口底付近のみとなった.この異常域のほか噴気孔は火口内および火口縁に点在するが,いずれも弱い噴気が認められるにすぎない.これらの噴気孔のなかでも噴気に勢いのある火口南内壁と南西縁にある噴気孔で噴気観測を行った.測定された噴気の噴出温度は99.3℃および99.6℃,噴出速度は1.9〜2.1m/sおよび1.8〜4.1m/s程度であった.噴気温度はいずれも沸点を示し,噴出速度の遅いこともあって採取管中で噴気の凝縮が著しく噴気密度の測定は行えなかったが,凝縮水の付着状況から噴気は飽和水蒸気と考えられる.

ここで噴気孔を断面積一定の断熱円形パイプで近似すると,噴気孔内を上昇する噴気温度の鉛直プロファイルは噴出速度によって変わり,噴出温度が同じであっても噴出速度が遅いと液相から気相への相変化深度は浅くなる.N-B火口の表面温度は2008年末まで150℃前後を保っているが,この間に表面温度の変化として観測されなかった噴気温度の低下もあったと想定される.この噴気温度の低下に加え噴出速度の低下が噴気活動の衰えとして体感されたと考えると,熱水から噴気への相変化深度は次第に浅くなり,2008年末から2009年の初めにかけて急速に相変化深度が地表付近に達したと推定される.

噴火終息後,2000年新山の西斜面に顕著な拡大を見せた地熱異常域に設けた定点での放熱量は,2005年以降から現在まで,ほぼ一定の傾きをもって減少を続けている.また,噴火活動時に熱水を噴出した金比羅山火口に近い孔井や,噴火活動時には顕著な水位変化があった昭和新山に近い孔井の温度検層結果によると深度1000mで地温は80〜100℃である(図1 B).次年度の熱観測結果とあわせて検討することになるが,これらのことと N-B火口の熱活動の衰退とあわせると,掘削によって蒸気を激しく噴出するような熱水系は2000年新山の浅部に存在しないと想定される.

●2000新山の比高変化

次年度に計画した2000年新山をほぼ南北に横断する水準路線の再測定を実施した.噴火活動終息後の2000年新山の沈降は全体として隆起量が大きいほど沈降量が大きく,路線に沿う沈降パターンは隆起量の大きい2000年新山頂部付近で大きく沈降する船底状を呈し,また沈降率には時間の経過とともに低下する傾向も認められていた.

今回の測量から求められた沈降パターンも船底状を示すものの(図1 C),沈降率の小さい2000年新山南麓では沈降が停止し,沈降域に縮小が認められた.沈降率の低下は沈降量の大きい2000年新山頂部付近でも進行し,例えばRTKの沈降率は3.6cm/yr(2006-2003年)から2.7cm/yr(2009-2006年)になった.

ところで2000年新山頂部付近では,各期間とも,RTKを境にBM6596-N側とBM6597-O側の沈降量に違いが認められる.沈降量はRTKが最も小さく,RTKのBM6596-N側に較べてBM6597-N側の沈降量が大きい.特にRTK,これに隣接するBM6596-N側のID61およびBM6597-N側のID62の沈降量の差は大きく,この不連続は沈降が小ブロックに分かれて進行していることを伺わせる.その反面,これらの水準点は噴火活動後に設けたこともあり,不連続な沈降は堆積した噴出物の圧密を反映している可能性もある.これを考慮しても,2000年噴火以前からある水準点や噴出物に覆われていない2000年新山麓の水準点の比高変化は,新山頂部のRTKに向かって沈降量が増大する傾向を示し,2000年新山の船底状を呈した沈降は間違いない.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- H.Aoyama, S.Onizawa, T.Kobayashi, T.Tameguri, T.Hashimoto, H.Oshima, H.Mori, 2009, Inter-eruptive volcanism at Usu volcano: Micro-earthquakes and dome subsidence.J. Volcanol. Geotherm. Res., 187, 203-217, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

これまでの観測研究や物理探査結果を参考に,低高度稠密空中磁気測量,地上全磁力観測や地盤変動観測(精密重力測量,In-SAR解析)を行い,今年度の水準測量結果も加えて,2000年新山直下の貫入マグマと考えられる帯磁源や圧力源を再解析する.同時に熱観測も実施し,西山N-B火口での噴気観測とあわせ,地下熱活動を把握する.更に2000年新山地域でのMT探査・地震探査を参考にしながら,人工地震探査を行い,反射面の水平方向への広がりを把握する.これらの観測・探査の解析結果を総合し,法的な規制などを考慮して,掘削地点を選定する.また試錐探査に向けて,二本の火山観測井で採取されたコアの岩石学的・火山学的な検討と解析を主に,必要に応じて既存のコアについても検討を加える.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

北海道大学大学院理学研究院 大島弘光・橋本武志・青山 裕・森 済・村上 亮・池田隆司・中川光弘・吉本充宏

他機関との共同研究の有無

無

秋田大学工学資源学部 筒井智樹( 代表者 )東北大学大学院理学研究科 植木貞人( 〃 )

東京大学地震研究所 中田節也( 〃 )

東京工業大学火山流体研究センター 野上健治( 〃 )

京都大学大学院理学研究科 鍵山恒臣( 〃 )

九州大学大学院理学研究院 松本 聡( 〃 )

京都大学防災研究所 井口正人( 〃 )

鹿児島大学大学院理工学研究科 小林哲夫( 〃 )

研究協力機関

室蘭工業大学大学院工学研究科 後藤芳彦( 〃 )

産業技術総合研究所 松島喜雄( 〃 )

北海道立地質研究所 岡崎紀俊( 〃 )

(11)問い合わせ先

- 部署名等

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター - 電話

0142-66-4011/011-706-4677 - e-mail

oshima@uvo.hokudai.ac.jp / hasimoto@mail.sci.hokudai.ac.jp - URL

図1.(A) 1943〜1945年の噴火活動における水蒸気爆発の発生深度および推定される地質と観測井の孔井地質との比較.孔井下部の灰色部分が凝灰岩角礫岩である.右下の枠内は,この観測井で得られたノーマル電極配置による電気検層で得られた見かけ比抵抗と偏差曲線との照合結果.この図の横軸は電極間隔(AM)と掘削孔径(d)の比,灰色のグラフの縦軸は見かけ比抵抗である.この照合結果から泥水比抵抗は11Ωm程度と推定される.(B) 有珠山近傍の温泉開発井の温度検層結果.洞爺湖温泉井(TS)では,2000年噴火後,深度200m以深で,約20℃の地温上昇が認められるが,深度800m前後の地温変化は小さい.この孔井および昭和新山北方の孔井(SS)の深度1000mにおける地温は80〜100℃を示すが,周辺の孔井(DT)に較べて20〜40℃ほど高いにすぎない.(C) 2000年新山を南北に横断する水準路線(左図)とID10を仮不動点とした比高変化(右図).隆起量と沈降量の単位が異なることに注意.