課題番号:1101

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

弘前大学

(2)研究課題(または観測項目)名

東北日本沈み込み帯のプレート境界における応力敏感構造の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

建議の全体計画においては、アスペリティ分布とプレート内不均質構造並びにプレート内応力場との関連を明らかにして、プレート境界上のアスペリティ間の相互作用を解明することが求められている。本課題ではこれを目標に、相似地震から非地震性滑りを推定することと、震源メカニズム解からプレート境界での応力変化を推定することにより、非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用についての知見を得ることを目指す。相互作用の理解を進めるためには、相似地震以外の地震がどのような地震なのかについての理解も併せて進める必要がある。そのため本課題では、震源メカニズムに基づいたプレート境界地震の識別も行ない、プレート境界で発生する相似地震、プレート境界で発生する非相似地震、プレート境界以外で発生する地震の活動の比較を通して、非地震性滑りとアスペリティの相互作用を検討する。また、アスペリティや非地震性滑り域と応力場の対応関係も、応力テンソルインバージョンなどを用いてこれまで以上に詳細に明らかにする。以上を5ヶ年の第一の到達目標とする。

プレート境界での応力状態や固着状態の変化に伴って地下構造が変化し、それが検出できれば、地震予知に非常に大きな貢献となる。最近適用例が増えている地震波干渉法では、波動場の相互相関によって表されるグリーン関数の時間変化を検出した例がいくつか報告されている。そこで本課題では、研究期間中に何度か発生することが予想されるM6程度以上の中規模地震の前後で、プレート境界での応力状態の変化とグリーン関数の変化を丹念に調べ、両者が対応するような変化の有無を検討する。これを第二の目標とする。

(6)本課題の5か年計画の概要

本課題は、いずれも青森県東方沖のプレート境界域を対象として実施する。実施内容は、相似地震の検出と相似地震を用いた非地震性滑りの推定、震源メカニズム解の決定とそれを用いた応力場の推定、波形の相似性と震源メカニズム解に基づく地震の識別(プレート境界の相似地震、プレート境界の非相似地震、プレート境界以外で発生する地震)、相似地震群をソースとした地震波干渉法による相似地震群間のグリーン関数の時間変化の調査である。これらはほぼ5ヵ年を通して実施する。以上の情報を基に、アスペリティ位置の精密な推定、非地震性滑りの推定、応力場及び非地震性滑りと3種類の地震活動との関係、中規模地震や非地震性滑りと相似地震群間のグリーン関数の時間変化の関係、について検討する。それらを総合して、非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用についての知見を得る。

21年度においては、相似地震の検出、震源メカニズム解の決定と応力テンソルインバージョンによるプレート境界の応力場の把握を行う。以下、これらを基本解析と呼ぶ。

22年度においても基本解析を継続して実施するとともに、地震波干渉法による解析システムを開発する。

23年度においても基本解析を継続して実施する他、波形の相似性と震源メカニズム解に基づき、プレート境界付近で発生した地震の識別を実施する。

24年度においても基本解析を継続して実施する。また、アスペリティ位置の精密な推定、非地震性滑りの推定、応力場及び非地震性滑りと3種類の地震活動との関係を検討する。

25年度においては、中規模地震や非地震性滑りと相似地震群間のグリーン関数の時間変化の関係について検討し、非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用について考察する。

(7)平成21年度成果の概要

21年度においては、青森県東方沖を中心とした領域において,相似地震の検出と震源メカニズム解の決定を行った。相似地震は、2002年1月〜2009年7月の期間に発生した地震の中から665個を抽出し、地震のマグニチュードから換算して求めた準静的すべりの時空間変化について検討した。震源メカニズム解は2004年1月〜2009年7月の期間に発生した地震を対象にして決定した。101個の地震中、決定精度が良い地震は4割程度であったので、既存の解もコンパイルして準静的滑りとの対応を議論した。その結果、以下のことが明らかになった。

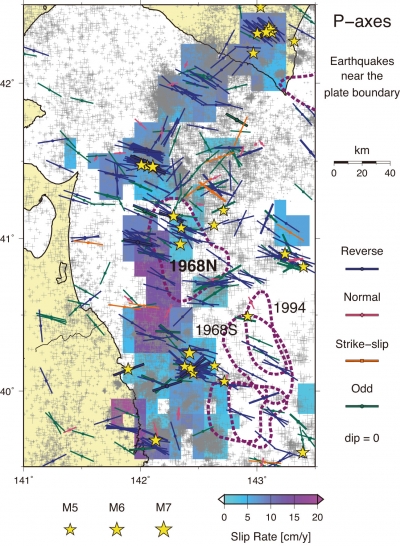

(1) 準静的滑りレートの大きな領域は、北海道の日高地方から岩手県沿岸まで、震源の深さが20 km〜60 km程度の範囲に連続して分布する。特に、1968年十勝沖地震の北側アスペリティ(図の1968N)に隣接する領域と、その南において滑りレートが大きい。ただし、滑りレートの絶対値については再検討が必要である。

(2) 滑りレートの大きい領域で発生した地震のP軸は、プレートの相対運動の方向によく揃う傾向にある。それに対し、上記アスペリティと日高地方の間では、定常的な地震活動度は高いが相似地震の活動度は低く、P軸の向きもばらついている。

(3) 上記アスペリティ内部の北側の領域では、レートは大きくないが準静的滑りが見られ、そこで発生した地震のP軸はプレート相対運動の方向によく揃っている。また、この準静的滑り発生域では2001年にM6.2の地震が発生した他、2002年以降にもM5を超える地震が3回発生している。以上のことから、この領域では準静的滑り域と中地震のアスペリティが混在することが示唆される。

(4) 同アスペリティ内部の南側部分では相似地震の発生はなく、メカニズム解が決定できる規模の地震も発生していないので、固着が強いものと考えられる。

以上のように、青森県東方沖における準静的滑りの状態と震源メカニズム解の分布の基本的な特徴が把握でき、ほぼ計画通りの成果が得られた。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

22年度においても、相似地震の検出と震源メカニズム解の決定を期間を延長して行なうとともに、応力テンソルインバージョンによって応力状態の空間分布を把握し、準静的滑りの空間分布と比較する。また、相似地震とそれに近い領域で発生した非相似地震の波形の比較を行ない、プレート境界付近の地震の大多数が相似地震ではない理由を検討する。さらに、地震波干渉法による解析システムを開発し、領域と期間を限ったテスト的な運用を行なって問題点の洗い出しを行なう。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

小菅正裕・渡辺和俊・佐藤魂夫・佐藤勝人

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

附属地震火山観測所 - 電話

0172-39-3652 - e-mail

mkos@cc.hirosaki-u.ac.jp - URL

青森県東方沖の準静的滑りとP軸の方位分布

相似地震から推定した準静的滑りのレート(長方形領域の色)と震源メカニズム解のP軸の方位分布。P軸は断層運動のタイプによって色を分けて示す。灰色の十字は2002年以降にプレート境界付近で発生した地震を、星印はその中でM5以上の地震を表す。破線で囲んだ領域がアスペリティで、1968Nが1968年十勝沖地震の北側アスペリティを表す。