課題番号:1202

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

宮城県沖プレート境界の多項目・高精度モニタリングによる大地震発生過程の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(5)本課題の5か年の到達目標

下記の4小課題を実施し,相互に連携させることにより,プレート境界のモニタリング手法を高度化させる.

1. 海底微小地震観測により,プレート間すべり・応力場の時空間変化の把握のための技術開発を行う,また海底地殻変動観測により,プレート間すべり分布の時空間分布の推定を行う.

2. GPS連続観測データの日座標値解に含まれる季節変動成分や気圧応答,水蒸気分布の非一様性による電波伝搬遅延誤差といった誤差要因の除去法の高度化をすすめ,データに含まれるより小さなシグナルを検出可能にする.これにより,これまでノイズに埋もれていたプレート境界上の非地震性すべりを検出できるようにする.

3. 相似地震データ解析によって,プレート間準静的すべり状況を把握し,GPSデータとの比較を行う.また,個々の相似地震の詳細な震源分布,活動履歴,プレート境界付近の小地震の活動,小地震の応力降下量等とプレート間すべりの状況を比較し,プレート間の固着状況とこれらの観測量との関係を調べる.

4. 上述の科学研究費補助金基盤で構築した深層地下水変動観測+遠隔自動受信システムを本研究計画の5年間継続稼働させ、データを蓄積しつつ来るべき宮城県沖大地震に備える.この間,各観測サイトの水理学的個性を理解し,前駆的シグナルの判別法を整備する.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は,以下の計画に基づいて研究を遂行する.

1.海底諸観測:宮城県沖海域において,自己浮上式海底地震計を用いた繰り返し観測を実施し,特に小地震に注目してその発震機構解を推定し,その空間分布パターンからアスペリティ周辺における応力場の解明を進める.また,GPS/音響ならびに海底圧力観測による地殻変動観測を実施し,陸上測地データとの総合解析により,非地震性すべりの検知を試みる.

2.GPS連続観測網:GPS連続観測データ解析のより一層の高度化をはかる.具体的には,基線解析の戦略や採用する天頂大気遅延量のマッピング関数の比較等を行って,ノイズの軽減に努め,微小な非地震性すべりの検出をめざす.また,測地インバージョン法の改良を行い,解析結果の安定化と信頼性の向上をはかる.

3.相似地震データ解析:宮城県沖を含む領域で,相似地震によるプレート間準静的すべり状況の把握を行い,GPSデータとの比較を行うとともに,宮城県沖のプレート間の固着状況や過去の大地震の活動域との関係を調べる.

4.地下水位観測:「深層地下水変動観測システム」により、地下水の温度、水位、ラドン濃度の連続観測を継続し、地震活動との関係を解析しつつ、宮城県沖地震に備える。

平成22年度以降は,海底諸観測については微小地震活動の発震機構解を用いて応力場の時間変化と,相似地震・GPS観測から明らかとなるプレート間すべりの時空間分布との対応関係を明らかにし,固着・すべり状態のモニタリングの高度化を図る.GPS連続観測・地下水位観測については,蓄積されるデータに基づいて同様の解析をすすめつつ,必要に応じて新たな解析手法を導入し,解析結果の精度向上に努める.相似地震解析については,プレート間準静的すべり状況の把握を続けるとともに,プレート境界付近の小地震の応力降下量の推定を行う.さらに得られた応力降下量の空間分布をアスペリティやプレート間すべりの分布と比較し,関係を調べる.

(7)平成21年度成果の概要

1.海底諸観測:自己浮上式海底地震計を用いた繰り返し観測により,2005 年宮城県沖地震の余震分布ならびに発震機構解について詳細に調査した結果,本震のすべり域の東端に,本震とは異なる発震機構をもつ余震が,プレート境界面よりも上盤側に密集して発生しているクラスタが見いだされた(Suzuki et al., 2009).本震すべりによるΔCFF を計算すると,概ね正の値を示すことから,このような余震は,本震のすべりによる応力擾乱により励起されたプレート内での地震活動と解釈できる.詳細については,課題番号1211の(7)2.項を参照されたい.

また,宮城沖の海溝陸側斜面で海底地震計および圧力計を用いた広帯域地殻変動観測を実施した.回収した地震計および圧力計の記録から,プレート境界型地震に先行する非地震性の地殻変動を検出した.詳細については,課題番号1206の(7)項を参照されたい.

2.GPS連続観測網:2005年宮城県沖地震(M7.2)発生後余効すべりが励起され,一年余り続いていた (Miura et al., EPS06) .一方,本震震央から十数km東側における海上保安庁海洋情報部の海底地殻変動観測によると,本震発生後から2006 年末頃まではほとんど動きがなかったのに対し,2007 年以降はユーラシアプレートに対して6.5 cm/year で西北西に動き始めている,との報告がなされ(佐藤・他, JPGU09),これらの動きが,本震震源域の固着の回復過程を示唆しているとしている.このことを,陸上GPS連続観測点のデータを用いた解析により検証を行なった.最大余震(2005年12月2日)発生後のデータに対して,Yagi and Kikuchi (GRL03) の時間依存逆解析手法を適用し,プレート境界におけるすべりの時空間発展を推定した結果, 2007年1月末以降,本震震源域周辺での準静的すべりがほとんど見られなくなっていることが確認され,海底地殻変動の観測結果と整合的な結果を得た(Iinuma et al., 2009).

また,プレート境界でのバックスリップを測地インバージョン解析によって推定するための手法に改良を加えた.従来の逆解析手法においては,分布の空間的な滑らかさを拘束条件として与え,その重みをABICに基づいて決定しているが,境界条件等の他の拘束条件を取り込まない限り,事前確率密度分布が特異な分布となってしまうために,ABICを一意に求めることが出来ず,拘束条件の重みを客観的に決定することが出来ない.この点を克服するために,初期値へのダンピング,境界条件,分布の滑らかさの三種類の拘束条件を用い,これらの重みを客観的に決定するように改良した(Iinuma, 2010).

3.相似地震データ解析:自動処理により抽出された小繰り返し地震に基づき,最新の小繰り返し地震の発生状況,およびプレート間の準静的すべり状況のモニタリングを行った.図1に示すように,最近4年間では,2008年に始まる福島県,茨城県のはるか沖合での準静的すべりの加速が顕著である.このすべりの大部分は,2008年5月の茨城県沖M7.0の地震後に発生しており,2009年終わり頃においても,同領域のすべり速度は以前よりも速い状況が続いている.また,全期間を通じて2003年十勝沖地震の浅部延長でも比較的速いすべりが見られる.宮城県沖の陸よりでは,2006年を除いてすべり量は少ないものの,沖合では2008年以降の福島県,茨城県のはるか沖合を中心とする海溝近傍でのすべりの加速が,宮城県沖の北緯38.5度付近まで達しているように見え,宮城県沖地震の震源域にも応力変化を与えている可能性がある,今後より詳細なすべり分布の推定やGPSデータとの比較を行う予定である.

4.地下水位観測:宮城県沖地震の前兆捕捉のため,仙台市街地,東松島市矢本町大塩,登米市南方町中沼崎の深さ1000 m前後の深井戸での水温・水位観測,および女川町「湯ぽっぽ」,栗原市金成「延年の湯」,一関市「瑞泉閣」温泉施設でのラドン濃度・水温・炭酸ガス濃度観測から成る「深層地下水変動観測システム」を連続稼働させている.用いている水晶温度計と白金抵抗体温度計の分解能は約0. 2 m℃,水位計の精度は1 mmである.

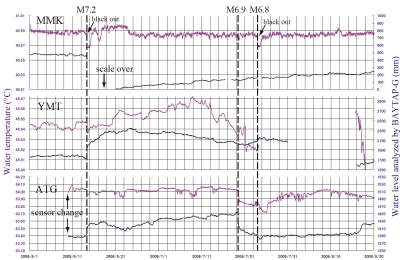

図4は,観測網周辺で大きな地震が多かった2008年の6月1日から8月20日までの水温と水位の観測結果である.2008年6月14日の岩手・宮城内陸地震には3観測点とも水位・水温のcoseismicな変動が明瞭である.特にMMKにおける水位変動の位相と潮汐の位相は,地震の4日前から著しく不調和になった.以下のことの一部は図4を拡大しないと分からないが,7月19日の福島県沖地震(M6.9)のcoseismicな変動は,ATGの水位・水温およびYMTの水位に明瞭に認められた.7月24日の岩手県北部沿岸地震(M6.8)のcoseismicな変動はMMKの水温に最も顕著に表れ,MMKの水位,YMTの水温と水位にも軽微ながら明瞭で,ATG の水温と水位にもそれらしい変動が認められた.

ラドン濃度変動に関しては,特に自噴泉である「瑞泉閣」のサイトにおいて,キャリアの炭酸ガスの濃度や水温の変動との関連を探索した.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Iinuma, T., 2010, Discussion on the Rank Deficiency of the Representation Matrix of the Smoothing Constraint in Inversion Methods Using a Bayesian Information Criterion, J. Geod. Soc. Japan, in press.

- Suzuki, K., R. Hino, Y. Ito, T. Kanazawa, T. Yamada, M. Shinohara, K. Uehira), Y. Yamamoto, and Y. Kaneda, 2009, Stress change due to the 2005 Miyagi-Oki earthquake and stress field of the Miyagi-Oki region, Eos Trans. AGU, Fall Meet. Suppl., Abstract S51C-1437.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は引き続き宮城沖において海底地震計,海底圧力計、GPS-音響測距結合方式海底測地観測による総合的な海底諸観測,また,陸域において地震,地殻変動観測,さらに深井戸における水位・水温観測を継続し,宮城沖のプレート間すべり・応力場の時空間変化の把握のための観測的研究,技術開発,データ解析手法の改良等を実施する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

三浦 哲,長濱裕幸,日野亮太,内田直希,他計10名程度

他機関との共同研究の有無

有

東京大学地震研究所,海洋研究開発機構,海上保安庁,気象庁地震火山部,仙台管区気象台(海底観測)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

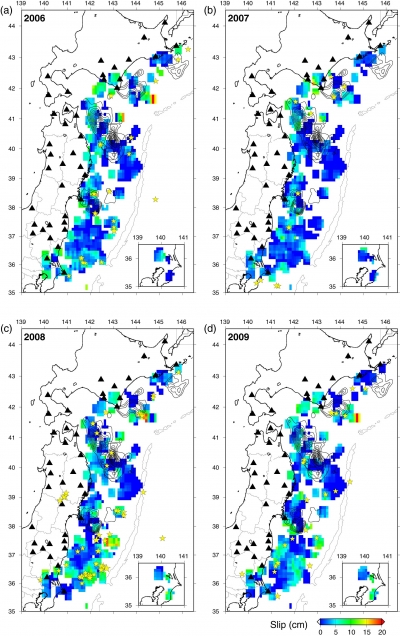

小繰り返し地震データから推定した2006年~2009年の1年ごとのプレート境界での準静的すべり量の分布.

黒三角は小繰り返し地震の同定に用いた観測点,コンターはYamanaka and Kikuchi (2003; 2004) によるM7以上の地震のアスペリティ,星は各期間に発生した深さ80 km以浅,M5以上の地震の震央を示す.

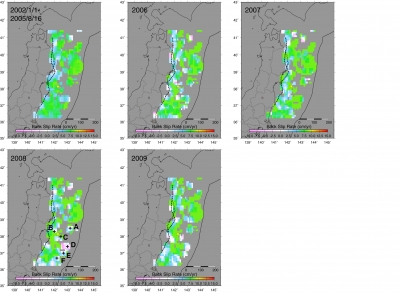

小繰り返し地震データから推定したバックスリップレート.

小繰り返し地震の積算すべりから推定したすべりレートからプレート収束速度(8.5 cm/year)を差し引くことにより推定した.ピンク色の領域はフォワードスリップ領域を示す.黄色星は2005年8月15日の宮城県沖の地震(M7.2)の震央,破線はIgarashi et al. (2000) による低角逆断層型地震の西縁を示す.2005年の地震後にあたる2006年には,この地震の周囲で若干固着が弱くなっている様子が見られる.茨城県沖の地震(M7.0) および福島県沖の地震 (M6.9) のプレート境界地震が発生した2008年以降は,宮城県〜茨城県の沖合の海溝に沿って固着が弱まっている.

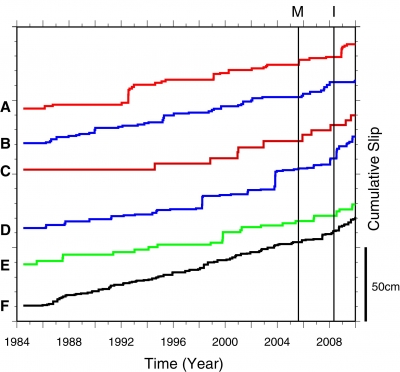

図2のA-Fの場所(緯度,経度方向に+/-0.2度の矩形領域)での小繰り返し地震の積算すべり.

範囲内に含まれる小繰り返し地震の積算すべりの平均を示している.MおよびIの縦線はそれぞれ,2005年8月15日宮城県沖地震(M7.2)と,2008年5月8日茨城県沖地震(M7.0)の発生時を示す.宮城県沖地震後のA, B, Cの場所でのすべり加速と,2008年以降のBをのぞく全域でのすべり加速が見られる.

深井戸での水温・水位観測結果.

仙台市街地(ATG: 38°14’26.44”N, 140°53’03.14”E),東松島市矢本町大塩(YMT: 38°26’19.04”N, 141°09’28.64”E),登米市南方町中沼崎(MNK: 38°38’52.08”N, 141°05’44.29”E)の深さ1000m 前後の深井戸において観測された水温・水位の観測結果を示す.期間は2008 年6 月1 日から8 月20 日まで.水温は生データであり,水位データにはBAYTAP-G を用いて地球潮汐と気圧の補正を施してある.