課題番号:1203

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

沈み込み帯の水循環の全容解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(5)本課題の5か年の到達目標

沈み込み帯の水循環について、地震波速度構造や減衰構造などの地震学的観測事実に基づき、スラブ内で脱水反応が起こる深さ、脱水反応により生じた水の移動経路、マントル上昇流の微細構造などを明らかにし、スラブから地表に至る流体の移動経路の全容を解明する。さらに、5ヶ年の計画で得られる新たな観測事実に基づき、これまでに提案されている東北日本弧におけるマグマ生成・上昇モデルを高度化する。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は、地震波速度・減衰トモグラフィのための地震波形の読み取りを行うとともに、得られたデータを用いて、北海道および紀伊半島下の速度構造の予備的な解析を行う。また、中国北東部におけるトモグラフィを行い、太平洋停滞スラブと活火山の関係を明らかにする。減衰構造推定のためのインバージョンプログラムを開発する。

平成22年度は、紀伊半島下の減衰構造の推定し、西南日本下のマントル上昇流について、速度異常と減衰異常からその原因の考察を行う。また、North China Cratonの活発化と太平洋停滞スラブとの関係の考察を行う。

平成23年度は、遠地地震を用いた解析を行い、日本列島下のマントル構造を明らかにする。

平成24年度は、これまで進められてきた波形の読み取り値を用いて、日本列島下の速度トモグラフィを行い、特にスラブ直上およびマントルウエッジの構造を高分解能で推定する。

平成25年度は、それまでに得られた結果から、沈み込む太平洋スラブに関わる水や物質の循環を、日本列島から中国北東部に至る広い領域で考察し、Big Mantle Wedgeにおける流体の移動経路の全容を解明する。

(7)平成21年度成果の概要

1.紀伊半島の東西では,フィリピン海スラブ下の上部マントルに大規模地震波低速度域が存在すること,それは紀伊半島下の最上部マントルで1つに合流しているようにみえること,その低速度域は温度異常のみでは説明が難しことが明らかになった.

2. 東北地方のマントルウエッジの減衰構造の予備解析を行い,前弧域では低減衰,背弧域では高減衰であるという結果が得られた.

3. 日本列島下の上部マントル構造を調べた結果,東北地方の陸域下に見いだされていた斜めの低速度域は,日本海下まで連続的に存在することが明らかになった(図1).

4. 伊豆北方におけるフィリピン海プレートの形状をトモグラフィから推定し,最新のデータに基づくプレートモデルを提唱した.また,太平洋スラブとフィリピン海スラブの接触域を同定した.

5. 関東下のフィリピン海スラブはその北東端が蛇紋岩化していること,その西縁に沿って過去の大地震が発生していることを明らかにした.この結果は,太平洋プレートが比較的浅部で水を上版側のプレートに放出していることを示唆している.

6. 北海道のP波異方性構造を推定し,背弧側のマントルでは海溝にほぼ平行な異方性,前弧側のマントルでは海溝にほぼ平行な異方性が観測された.また,沈み込む太平洋スラブ内の異方性はほぼ東西であり,この結果はリッジでプレートが生成されたときの異方性を現在も保持していることを示唆している(図2).

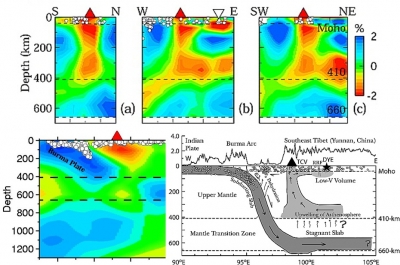

7. 地震波速度トモグラフィにより,中国雲南省のTengchong火山は遷移層に停滞しているブルマスラブからの脱水による火山である可能性を指摘した.いわゆるBig Mantle Wedgeの火山である(図3).

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Hasegawa, A., J. Nakajima, N. Uchida, T. Okada, D. Zhao, T. Matsuzawa, and N. Umino, Plate subduction, and generation of earthquakes and magmas in Japan as inferred from seismic observations: An overview, Gondwana Research, 16, 370-400, 2009.

- Lei, J., D., Zhao, and Y. Su, Insight into the origin of the Tengchong intraplate volcano and seismotectonics in southwest China from local and teleseismic data. J. Geophys. Res. 114, B05302, doi:10.1029/2008JB005881, 2009.

- Nakajima, J., F. Hirose, and A. Hasegawa, Seismotectonics beneath the Tokyo metropolitan area, Japan: Effect of slab-slab contact and overlap on seismicity, J. Geophys. Res., 114, B08309, doi:10.1029/2008JB006101, 2009.

- Nakajima, J., and A. Hasegawa, Cause of M~7 earthquakes beneath the Tokyo metropolitan area, Japan: Possible evidence for a vertical tear at the easternmost portion of the Philippine Sea slab, J. Geophys. Res., in press, 2010.

- Wang, J., D. Zhao, P-wave anisotropic tomography of the crust and upper mantle under Hokkaido, Japan. Tectonophysics, 469, 137-149, 2008.

(9)平成22年度実施計画の概要

・遠地地震および日本列島周辺の地震のデータを用いて,列島以下の上部マントル構造を推定し,マントル上昇流および非地震性のフィリピン海スラブの形状を明らかにする.

・東北地方の太平洋下および日本海下の三次元P波異方性構造を推定する.

・基盤地震観測網のデータを用いて東北地方の減衰構造を推定し,速度構造・異方性構造と合わせて,マントルウエッジの水循環を検討する.

・関東地方の減衰構造推定のためのデータセットを作成する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

趙 大鵬・中島淳一・海野徳仁・松澤 暢・岡田知己・他

他機関との共同研究の有無

有

愛媛大学:山田朗(11)問い合わせ先

- 部署名等

理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

東北地方の速度構造

東北地方のP波速度の鉛直断面図.白丸は微小地震,赤丸は低周波地震,赤星は過去の大地震である.

北海道の異方性構造

北海道地方のP波速度・異方性構造の鉛直断面図.線は異方性の方向を表し,水平の線は東西方向の異方性,鉛直の線は南北方向の異方性を示す.異方性の強さは線の長さに比例する.

Tengchong火山周辺のP波速度構造

Tengchong火山通る(a)南北,(b)東西,(c)南西-北東の鉛直断面図.(d)より広域の東西断面鉛直断面.(e)模式図.