課題番号:1205

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

アスペリティの特性解明に向けた観測研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(5)本課題の5か年の到達目標

プレート境界におけるすべり現象の多様性の原因が摩擦特性の空間変化にあると仮定し,すべり現象の発生位置とプレート境界周辺の地震学的構造とを詳細に明らかにすることにより,摩擦特性を特徴付ける地下構造パラメタを特定することが,本計画の5カ年の到達目標である.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては,これまでに北海道・東北日本の前弧域において実施された海底地震観測データをコンパイルし,広域にわたるプレート境界面の形状や地震波速度の空間分布を明らかにするとともに,相似地震などの特徴的な地震に特に着目して,震源分布の高精度推定を行う.さらに,北大理・東大震研などと共同して,長期海底微小地震観測を実施し,微小地震の発震機構解に基づく応力状態の推定を行う.また,海洋研究開発機構と共同して,東南海地震震源の海溝側縁辺域において人工地震探査を実施し,固着域浅部限界付近が示す地震学的構造の特徴の解明を試みる.それとともに,プレート境界型地震の発生様式が東北日本弧と類似する日向灘での海底地震観測を実施し,プレート境界地震発生域の応力状態について,東北日本弧との相違点・共通点の解明をめざす.一方で,陸上観測網で得られるデータを用いたプレート間すべり量分布の推定における推定精度向上をめざして,相似地震のスケーリング則の高度化ならびにGPSデータを用いたすべり量逆解析手法の高度化を進める.

平成22年度においては,北海道・東北日本弧の地震波速度構造・プレート境界面の形状・プレート境界地震震源分布,ならびにプレート間すべり分布の高精度推定を継続して実施し,プレート間固着・すべり状態と地下構造や地震活動の空間的な不均質との対応関係の解明を進める.長期海底微小地震観測を継続して実施して,宮城県沖,釧路・根室沖の海域における応力状態の推定精度の向上を図る.また,従来の人工地震探査データの解析から東北日本および西南日本のプレート境界面近傍のS波速度構造の推定を試みる.

平成23~25年度には,平成22年度までの観測研究を継続して実施し,プレート間すべり分布と,地下構造不均質ならびにプレート内応力場の空間変化との対応を明らかにし,固着域の推定精度の向上を図る.また,プレート境界面における多様なすべりイベントの震源位置の高精度推定を進め,上記の結果とあわせることにより,プレート間すべり特性を支配する要因の特定をめざす.

(7)平成21年度成果の概要

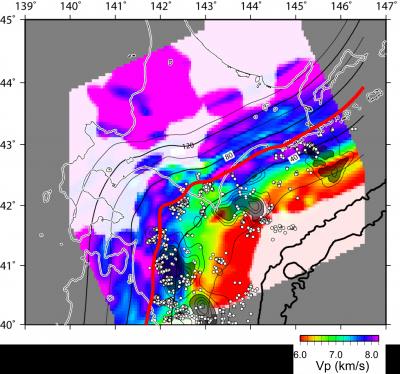

平成21年度においては,これまでに北海道・東北日本の前弧域において実施された海底地震観測データをコンパイルし,東北日本-千島弧会合部周辺の海陸プレート境界域の地震波速度構造の推定を行った.この島弧会合部では,微小地震活動はきわめて活発であるが,千島弧側の2003年十勝沖地震の震源域と,東北日本弧側の1968年十勝沖地震あるいは1994年三陸はるか沖地震の震源域との間には,過去にプレート境界型の大地震が発生したことは知られていない.この領域の地震波速度構造を推定したところ,島弧会合部のプレート境界上盤側は,深さ約60 kmに至るまでVpが7 km/s程度の低速度物質で占められており,隣接する2003年あるいは1968年の十勝沖地震の震源域の上盤側が,ほぼ無水のかんらん岩で構成されたマントルと解釈されるVpが8 km/sを超える物質で占められているのと明瞭な対比がみられる(図1).島弧会合部にみられるこの低速度物質は,日高衝突帯から剥落した千島前弧の地殻下部に相当すると考えられるが,プレート境界上盤側を構成する物質の変化が,プレート境界におけるカップリング強度に影響を与えていることを示唆するものである.なお,定常的にみられる活発な微小地震活動のほとんどは,プレート境界面より上側で発生しており,そのほとんどが剥落した千島前弧の地殻内部で発生している.

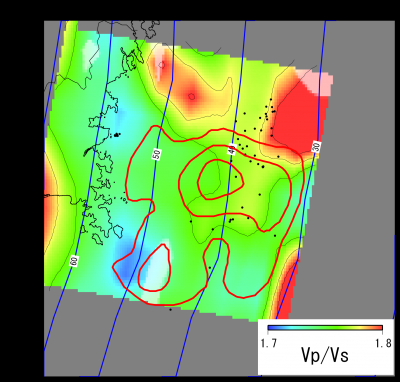

宮城県沖地震の震源域においては,自然地震観測と人工地震探査のデータを併合した地震波トモグラフィを行うことにより,地震波速度構造イメージの解像度の改善を試みた.その結果,プレート境界上盤側の高Vp/Vs領域と宮城県沖地震アスペリティとの空間的な相補性がより明瞭に示され(図2),マントルウエッジ内の部分的な含水化が,その直下でのプレート境界における地震性すべりを抑制していることを示唆する.また,速度構造とともに推定した震源の深さについても改善が見られ,人工地震探査で観測される広角反射波の反射面として推定されたプレート境界面の深さ・形状と,プレート境界地震の震源分布とが良い一致を示すようになった.

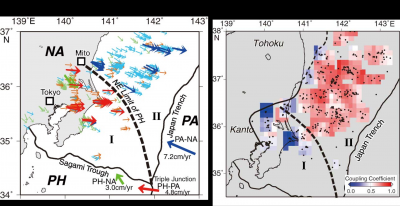

一方,フィリピン海プレートが太平洋プレートと北米プレートとの間に入り込むように沈み込んでいる東北日本弧の最南部にあたる房総三重会合点周辺において発生するプレート境界地震に着目した解析から,太平洋プレートが北米プレートと接する境界面と,フィリピン海プレートと接する境界面とでは,カップリング状態が異なることが示された(図3).太平洋プレート-北米プレート間および太平洋プレート-フィリピン海プレート間の相対運動の方向は異なるため,太平洋プレートの上面に沿って発生する地震の発震機構は,いずれのプレート境界面で発生しているかによって異なるはずであり,この違いに着目することにより沈み込んだフィリピン海プレートの先端の位置が定義される.一方で,相似地震活動からこの領域におけるカップリング率(プレート間すべりレートとプレート間相対速度の比)の空間変化を推定すると,フィリピン海プレートの先端を境にしてカップリング率が顕著に変化する.これは,上述の地震波速度構造と大地震の破壊域との対応関係とともに,プレート境界面の上盤側を占める物質の違いが,プレート間の固着状態に大きな影響を及ぼすことを示す重要な結果である.

また,プレート境界面をはじめとした海底下の地震波速度不連続面の形状を,従来の人工地震探査や震源分布とは独立のデータから推定することを目的として,海底地震観測データに地震波干渉法を適用することを試みた.今年度は,各観測点での地震波形時系列に対して自己相関関数を計算することにより,シングルチャンネル反射探査で得られる反射係数時系列に相当するトレースを求めた.その結果,プレート境界面からのPPおよびSS反射波に相当すると解釈できる信号の検知に成功した.さらに,それより深部にも空間的にcoherentな信号が見られ,その深さはスラブ内二重地震面の下面の深さとほぼ一致する.

一方で,1944年東南海地震の震源域において,JAMSTECとの共同により海底掘削孔を用いた地震探査(VSP)を実施した.孔内に設置した3成分地震計の鉛直アレイによりエアガンの信号を受信することにより,従来の海底地震計による探査に比べ,特に水平動成分の記録品位の向上が見られ,明瞭なS波の到達が見られた.走時解析の結果,このS波は海底下表層の底面でPS変換した後,分岐断層下部もしくはプレート境界面でSS反射したものであることがわかり,こうした反射面におけるSS反射の反射効率が極めて高いことが推測される.また,掘削孔を中心としたサークルシューティング探査を行い,サイト周囲ではフィリピン海プレートの沈み込む方向に伝播するP波の速度が最大値を示すようなVpの異方性が見られることがわかった.Vpの最大となる方向は,ボアホールブレークアウトから推定された最大圧縮応力軸の方向と良い一致を示し,Vpの異方性がこの地域の応力状態を反映したものと考察される.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 山本揚二朗・日野亮太・篠原雅尚・藤江剛・三浦誠一・小平秀一,2009,海底地震計記録を用いた地震波干渉法による日本海溝陸側斜面下の不均質構造推定の試み,日本地震学会2009年秋期大会講演予稿集,B11-03.

- 松澤暢, 2009, プレート境界地震とアスペリティ・モデル, 地震2, 61, S347-S355.

- Uchida, N., J. Nakajima, A. Hasegawa, and T. Matsuzawa, 2009, What controls interplate coupling?: Evidence for abrupt change in coupling across a border between two overlying plates in the NE Japan subduction zone, Earth Planet. Sci. Lett., 283, 111-121.

- 桑野亜佐子, 篠原雅尚, 山田知朗, 望月公廣, 中東和夫, 酒井慎一, 金沢敏彦, 東龍介, 日野亮太, 町田祐弥・雨宮晋一郎・三浦亮・村井芳夫・高波鐵夫,2009,長期海底地震観測網による日本海溝・千島海溝会合部の微小地震活動,日本地球惑星科学連合2009年大会.

- 伊藤喜宏・日野亮太・鈴木秀市・山田知朗・篠原雅尚・金沢敏彦,2009,海底地震計記録を用いた地震波干渉法による日本海溝陸側斜面下の不均質構造推定の試み,日本地震学会2009年秋期大会講演予稿集,B11-04.

- Hino R., M. Kinoshita, E. Araki, T. B. Byrne, L. C. McNeil, D. M. Saffer, N. O. Eguchi, K. Takahashi, S. Toczko, 2009, Vertical Seismic Profiling at riser drilling site in the rupture area of the 1944 Tonankai Earthquake, Japan, Eos Trans. AGU, 90(52), Fall Meet. Suppl., Abstract T12A-04

- Zhao, D., Z. Wang, N. Umino, and A. Hasegawa, 2009, Mapping the mantle wedge and interplate thrust zone of the northeast Japan arc, Tectonophysics, 467, 89-106.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成21年度から継続して,これまでに北海道・東北日本の前弧域において実施された海底地震観測データをコンパイルし,広域にわたるプレート境界面の形状や地震波速度の空間分布を明らかにするとともに,相似地震などの特徴的な地震に特に着目して,震源分布の高精度推定を行う.さらに,北大理・東大震研などと共同して,長期海底微小地震観測を実施し,微小地震の発震機構解に基づく応力状態の推定を行う.また,海洋研究開発機構と共同して,東南海地震震源の海溝側縁辺域において人工地震探査を実施し,固着域浅部限界付近が示す地震学的構造の特徴の解明を試みる.それとともに,プレート境界型地震の発生様式が東北日本弧と類似する日向灘での海底地震観測を実施し,プレート境界地震発生域の応力状態について,東北日本弧との相違点・共通点の解明をめざす.一方で,陸上観測網で得られるデータを用いたプレート間すべり量分布の推定における推定精度向上をめざして,相似地震のスケーリング則の高度化ならびにGPSデータを用いたすべり量逆解析手法の高度化を進める.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

日野亮太・藤本博巳・松澤暢・三浦哲・伊藤喜宏・内田直希・他

他機関との共同研究の有無

有

北大理(村井芳夫,3名程度),東大震研(篠原雅尚,5名程度),千葉大理(佐藤利典,2名程度)・九大理(植平賢司,3名程度)・海洋研究開発機構(小平秀一,5名程度)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

図1.プレート境界面直上5 kmにおけるVpの分布.

山中・菊池(2002),Yamanaka and Kikuchi (2004)によるプレート境界型大地震の破壊域をコンターで示し,相似地震の震央を白丸で示した.赤線はプレート境界面の60 kmの等深線.

図2.宮城県沖プレート境界直上のマントルウェッジ内における平均Vp/Vs.

プレート境界(青線:深さ20 km間隔)から2 km上を起点とし、そこから10 km上までの間で平均を計算している.黒丸は、プレート境界より5 km以上浅いところで発生した地震の震央.

図3.房総三重会合点周辺で発生するプレート境界地震のスリップベクトル(a)と相似地震から推定したカップリング率(b).

すべりベクトルは,方位角によって3種類に分類し,異なる色で示した.赤/橙:方位角75 ~ 100°,青/水色:100 ~ 130°,緑:130 ~ 160°.フィリピン海プレート-太平洋プレート(PH-PA)、フィリピン海プレート-北米プレート(PH-NA),太平洋プレート-北米プレート(PA-NA)それぞれの間の相対運動の方向と速さを,緑、赤、青の矢印で示した.領域Iではプレート境界を境にフィリピン海プレートと太平洋プレートが接し,領域IIではプレート境界を境に北米と太平洋プレートが接する.