課題番号:1206

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

ゆっくり滑りの発生機構とアスペリティとの相互作用の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

「流体の移動」と「断層のゆっくりとした変位」を明確に示した観測例はこれまでにない.本研究では五カ年の到達目標として、(1)「流体が関与した断層運動によるゆっくり滑りの発生」を観測に基づき検証し,ゆっくり滑りのモデル化を目指す.特に、海溝陸側斜面において海底広帯域地震観測,海底圧力観測,GPS-音響測距結合方式による海底測地観測によりゆっくり滑りを検出する,またゆっくり滑りに伴うゆう水量の変化を観測することを目指す.また,(2)海底地殻変動観測,小繰り返し地震活動および陸上のGPS観測網で得られた観測データに基づき,ゆっくり滑りの時空間分布を高精度で推定する手法を確立する.さらに,(3)観測に基づいたシミュレーションにより,アスペリティの挙動も考慮したゆっくり滑りのモデル化を図る.

(6)本課題の5か年計画の概要

1.日本海溝および南海トラフの海底地震・測地総合観測(平成21年-平成25年)

平成21年から平成25年にかけて,東北日本の日本海溝および西南日本の南海トラフの陸側斜面下においてゆっくり滑りを観測するための海底地震・測地総合観測網を構築する.地震計としては短周期地震計と広帯域地震計の両方を用いる.また,海底圧力計およびGPS-音響測距結合方式による海底地殻変動観測を地震計と併せて用いることにより広帯域の総合観測を実施する.海底地震計(広帯域,短周期)と海底圧力計による観測を複数年間,同一地点で実施する目的で,これらの機器を海底ベンチマークの上に潜水艇を用いて設置する.さらに,海底ゆう水量計を冷ゆう水地点に設置して,ゆっくり滑りに伴う間隙流水の時間変化を観測する.

2. ゆっくり滑りによる小繰り返し地震活動のゆらぎ (平成21年-平成25年)

東北日本で小繰り返し地震クラスターの活動と周囲のゆっくり滑りの時空間分布を陸上の地震観測およびGPS観測網を用いて詳細に調べる.特に,ゆっくり滑りの時空間変化と小繰り返し地震活動のゆらぎに着目し,アスペリティ周囲のゆっくり滑りがアスペリティに及ぼす影響を評価する.

3. 数値シミュレーションによるゆっくり滑りのモデル化 (平成24年-平成25年)

平成21年から平成23年までに観測された様々なデータに基づき,観測されたゆっくり滑りを数値シミュレーションによりモデル化を行う.ここでは,特に本研究の海底ゆう水量観測の時間変動を考慮したゆっくり滑り過程のシミュレーションを実施し,ゆっくり滑りと間隙流体の関係をモデル化する.

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度においては,宮城沖の海溝陸側斜面で海底地震計および圧力計を用いた広帯域地殻変動観測を実施した.回収した地震計および圧力計の記録から,プレート境界型地震に先行する非地震性の地殻変動を検出した.具体的には,昨年度に設置した地震計および圧力計の回収および再設置およびGPS-音響測距結合方式による海底測地観測を実施した.回収した地震計および圧力計の記録から,プレート境界型地震に先行する非地震性の地殻変動を検出した.

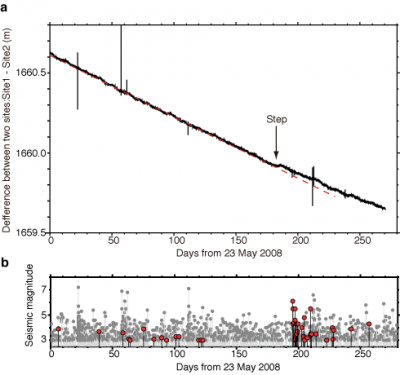

海底圧力計および地震計の設置・回収においては,海洋研究開発機構の学術研究船「淡青丸」を使用し,2009年5月10日から5月18日および10月29日から11月8日の二期間で実施した.ゆっくり地震に伴う地震動および地殻変動を観測するための広帯域地震計,短周期地震計および圧力計は海溝軸から約20kmおよび30km陸側に離れたほぼ同一の2地点に設置された(図1).海底圧力計については約9ヶ月間,海底地震計については途中機材を入れ替えることで約1年間の連続観測を実施した.一般に海底圧力計で得られた記録には,海洋潮汐をはじめとする海洋起源の変動が含まれる.海洋潮汐およびその他の海洋変動による見かけの海底上下変動はそれぞれ数十および数センチメートルで,ゆっくり地震等による地殻変動を検出する際には,それらを除去する必要がある.ここでは,2つの観測点が近接していることから,海洋潮汐等の海洋変動による圧力変動が2観測点で共通であると仮定し,両者の差を調べることでそれらの影響を除去した(図2a).2観測点の相対水深変化は観測開始の5月末から11月中頃までほとんど変化が見られない.一方,11月中頃に約5日間かけて約2cmの変動が観測された.この変動に伴う地震動は,同一地点に設置された短周期および広帯域地震計では,ほとんど観測されていない.観測された相対水深変化は,観測点直下のプレート境界上で生じた約8cmの非地震性のすべりとして説明可能である.地殻変動が観測された後,ベンチマークよりも陸側のプレート境界でマグニチュード6程度の地震が発生した(図2b).すなわち,観測された相対水深変化は,プレート境界型地震を誘発する非地震性のすべりが震源域よりも浅部で発生していた可能性を示唆する.

また,アスペリティの挙動を考慮したゆっくり滑りのモデル化に向けて,防災科学技術研究所と共同で,南海トラフ付加体内部で発生する超低周波地震のモーメントテンソル解から付加体内部の応力場を推定した.得られた応力場は,トラフ軸に直交する最大主応力軸をもつ横ずれ型の応力場であった.また,深部で発生する超低周波地震について詳細な解析を行った結果,固着-安定すべり遷移領域で発生する超低周波地震のモーメント解放量は,同時に発生する短期的スロースリップ全体の0.1パーセント程度であることを示した.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Ito, Y., Y. Asano, and K. Obara, 2009, Very‐low‐frequency earthquakes indicate a transpressional stress regime in the Nankai accretionary prism, Geophys. Res. Lett., 36, L20309, doi:10.1029/2009GL039332.

- 伊藤喜宏・浅野陽一・小原一成, 2009, 超低周波地震のメカニズム解に基づく付加体内部の応力場, 日本地球惑星科学連合2009年大会.

- 伊藤喜宏,浅野陽一,小原一成, 2009, 南海トラフ付加体内部の応力場逆解析, 日本地質学会第116年学術大会講演要旨,S−5.

- 伊藤 喜宏,長田 幸仁,木戸 元之,稲津 大祐,内田 直希,日野 亮太,藤本 博己,鈴木 秀市,対馬 弘晃,東 龍介,鈴木 健介,古賀 祥子,猪井 志織,辻 健,中山 典子,芦 寿一郎, 2010, 海底圧力・地震観測に基づく日本海溝陸側斜面下のゆっくり地震, Blue Earth 10要旨集, BE10-06.

- Ito, Y., K. Obara, T. Matsuzawa, and T. Maeda, 2009, Very low frequency earthquakes related to small asperities on the plate boundary interface at the locked to aseismic transition, J. Geophys. Res., 114, B00A13, doi:10.1029/2008JB006036.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成21年度から継続して,宮城沖の海溝陸側斜面において海底地震計,圧力計を用いた広帯域海底地殻変動観測を実施する.また、GPS-音響測距結合方式による海底測地観測も併せて実施し,日本海溝陸側斜面浅部における様々なスケールのゆっくり滑りの観測を行う.回収した地震計および圧力計の記録を解析することで,ゆっくり滑りに伴う地震動および地殻変動を検出する.特に海溝軸付近におけるゆっくり滑りを検出するために海溝を挟んだ海底音響測距に向けた試験観測にも取り組む.一方で,アスペリティの挙動を考慮したゆっくり滑りのモデル化に向けて,ゆっくり滑りの時空間的ゆらぎがアスペリティへの歪蓄積過程に与える影響を評価するための数値シミュレーションに取り組む.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

伊藤喜宏・日野亮太・岡田知己・太田雄策・松澤暢・海野徳仁・他5名程度(大学院生含)

他機関との共同研究の有無

有

芦寿一郎(東京大学大学院新領域創成科学研究科)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

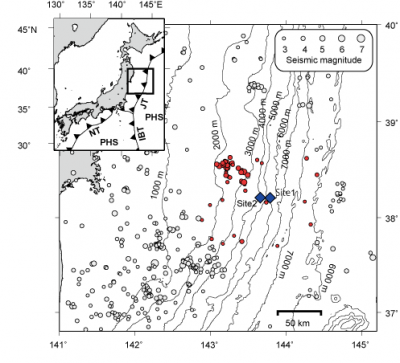

図1.海底広帯域地殻変動観測点と周辺の地震活動

2008年5月23日(観測開始期)以降の観測点周辺の震央分布と観測点の位置(四角).赤丸はSite2から半径75km以内の地震を示す.

図2. 2観測点間の相対水深変化と観測点周辺の地震活動

a. 2観測点間の相対水深変化.矢印で示す180日から190日の期間で相対水深が変化している.赤線は180日以前のデータから求めた圧力計の機器ドリフトによるみかけの水深変化を示す.b. Site2から半径500km以内の地震(灰色)と半径75km以内の地震(黒)を示す.観測された顕著な水深変化のあとに,観測点よりも陸側の地震活動が活発化した.