課題番号:1207

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

内陸地震発生過程の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

- イ.上部マントルとマグマの発生場

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- イ.地殻・上部マントルの物性の環境依存性

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究においては,東北地方内陸部を主な対象とし,地震・地殻変動観測の稠密化・解析手法の高精度化により,地殻流体の分布・3次元的な断層の形態・アスペリティまたは非アスペリティの可能性を持つ領域の分布や歪・応力分布を高い分解能で明らかにする.さらにそれらを説明するモデルを構築することで,歪集中帯の原因を明らかにするとともに,内陸地震に対するアスペリティモデルの検証と拡張を試みる.このようにして,これまでの研究成果から得られた内陸地震発生モデルの検証・高度化を行い,上記方針を実現化し,地震・火山噴火予知研究上不可欠である,内陸地震の発生過程の理解を深めることを目的とする.

東北地方脊梁山地や宮城県北部等の歪集中帯において臨時観測を行い,地下の構造を高分解能で推定する.併せて,稠密GPS観測を実施して詳細な歪の時空間分布を推定し,歪蓄積過程のモデリングの基礎資料とする.さらに,ボーリングコア資料やメカニズム解.S波スプリテッィング等の情報から応力の推定を行う.

得られた結果から,火山を含む領域での流体の分布・3次元的な断層の形態・アスペリティまたは非アスペリティの可能性を持つ領域の分布の推定を行い,これを元に,歪・応力分布を説明するモデルを構築し,内陸の地震発生に至る過程をより詳細に解明する.

これまでの研究においては,主に東北地方脊梁山地歪集中帯を対象とする理解・モデル化がされているが,本研究ではその成果を踏まえ,地下構造,歪・応力分布の高分解能・高精度化を図るとともに,東北地方前弧側の東西短縮の大きい領域(宮城県北部)や日本海沿岸の歪集中帯についても研究を進める,それらの比較により,歪集中帯および地震発生過程モデルの一般化・高度化を図るとともに,東北日本沈み込み帯の前弧側から日本海東縁にいたる陸域全体にわたる地殻変形過程の解明をも目指す.

これらの研究を下記のような研究項目により実施する.

1.稠密GPS観測による歪集中帯の詳細な歪分布の推定.

2.稠密地震観測による,地震波速度構造・震源分布の高精度推定.

3.ボーリングコア試料を用いた地殻応力測定,および稠密地震観測による応力テンソルインバージョン・地震波異方性による応力の時空間変化の推定.

4.上記の1~3の結果に基づく,内陸地震の歪集中機構・地震発生過程のモデル化.

(6)本課題の5か年計画の概要

本年度(21年度)は,特に,昨年(2008年)に発生した岩手・宮城内陸地震に関する研究観測を進める.

1.稠密GPS観測による歪集中帯の詳細な歪分布の推定.

山形県新庄市から宮城県南三陸町に至る東西測線を設定し,新しい11点のGPS連続観測点と既存のGPS連続観点からなる稠密観測網を構築する.この測線においては,既往の研究により,詳細な地殻・上部マントル構造がわかっており,また,奥羽脊梁山地の歪集中帯とその前弧域にも東西短縮の大きい領域が存在することがわかっている.前者では,1996年に鬼首地震が,後者では,1900年,1962年,2003年の宮城県北部地震が発生するなど,地震活動も活発な地域であり,2008年岩手・宮城内陸地震の震源域南部でもある.このような特徴的な地域において詳細な歪分布を明らかにする.また,近年大地震が発生していない地域との比較を行うため,2000年に国土地理院が仙台市内に設置した稠密観測網で得られるデータを用いて,国土地理院と共同研究を行う.

2.稠密地震観測による,地震波速度構造・震源分布の高精度推定.

2008年岩手・宮城内陸地震の観測データの整理・解析を継続し,震源域およびその周辺域の地震波速度構造を求める. 特に断層に対応する構造・地殻流体分布に関する構造・アスペリティ領域/非アスペリティ領域に対応する構造についての検討を行う.

また,余震活動の時空間変化の把握や構造推定の精度向上のために,2008年岩手・宮城内陸地震震源域およびその周囲に臨時地震観測点を設置する.

3.ボーリングコア試料を用いた地殻応力測定,および稠密地震観測による応力テンソルインバージョン・地震波異方性による応力の時空間変化の推定.

既存のボーリングコア試料を収集し,その試料を用いて地殻応力の測定を行う.また, 2008年岩手・宮城内陸地震の稠密余震観測データを利用し,震源域およびその周囲での起震応力場の空間変化の推定を行う.

4.上記の1~3の結果に基づく,内陸地震の歪集中機構・地震発生過程のモデル化.

2008年岩手・宮城内陸地震について,上記の観測研究結果および庄内地域などの隣接する他の領域での研究結果を相互比較検討し,同地震の発生機構の理解を進める.特にこの領域における地震発生にいたる歪蓄積・解放機構について検討を行う.

平成22年度以降は平成21年度に設置・整備したGPS・地震観測点などにより順次蓄積されたデータを使用し,対象領域における同様の研究を進める.

(7)平成21年度成果の概要

1.稠密GPS観測による歪集中帯の詳細な歪分布の推定.

2008年岩手・宮城内陸地震(M7.2)の本震後約1年間にわたる長期的なGPS観測点座標時系列を,本震前の期間と比較したところ,長期的な余効変動が検出された.このような余効変動の発生メカニズムとしては,余効すべりと粘性緩和が考えられるが,Iinuma et al. [GRL09]により,主要な余効すべりは本震後1ヶ月以内に終息していることが指摘されていることから,本震後1ヶ月以降のデータのみを対象とすることで,粘性緩和が支配的であると仮定した.図1に本震後1ヶ月から半年間,および1年間の変位ベクトル図を示す.これらの観測データを用いて,最表層を弾性層,その下を粘弾性層と仮定し,Pollitz [JGR97] の手法を用いて弾性層の厚さと粘性係数をグリッドサーチで推定した.その結果,前者は17~31 km,後者が0.7~0.8E+18 Pa secと推定された.弾性層の厚さは,この地域の上部地殻ないし地殻全体に相当しており,地震学的な構造モデルと調和的な結果が得られた.粘性係数については,既往研究と比較して1桁程度小さい値に求められているが,解析期間が短いことが原因となっている可能性もあり,より長期のデータを用いて信頼性を向上させる必要がある.(Ohzono et al., 2009)

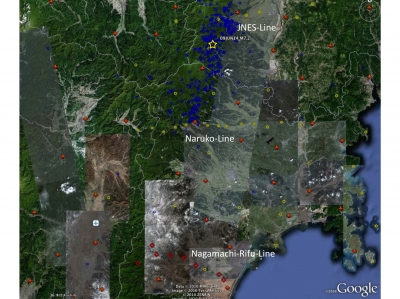

図2に,宮城県鳴子温泉付近を通る新しい稠密観測網(鳴子測線),および国土地理院との共同研究による長町・利府測線を示す.今後データの蓄積を待って,大地震発生直後のJNES測線との比較解析を行う.

2.稠密地震観測による,地震波速度構造・震源分布の高精度推定.

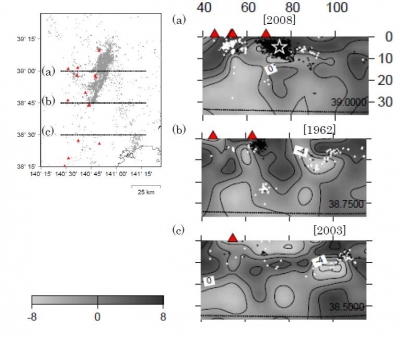

余震観測データに基づき,震源域深部の構造をトモグラフィ法によりもとめた.その結果,流体の存在を示唆すると考えられる低速度域を震源域直下および火山(栗駒山・焼石岳鳴子・鬼首)周辺に確認することができた(岡田・他,2009;図3).同様の低速度域は庄内平野東縁断層帯・鳥海山付近でも見られている(松澤・他,2009).また,1995年兵庫県南部地震震源域付近でも震源域直下に低速度・高減衰域が存在する(課題番号:1204).

地震波干渉法を用いて震源域周辺の地震波速度構造を推定した.抽出した波群は見かけ速度および成分から,表面波をみているものと考えられる.得られた波群の見かけ速度からは,山地で速く,平野(低地)で遅い速度が得られており,地殻の浅部構造を反映しているものと考えられる.また,地震前後について見かけ速度の時間変化を調べた.その結果,地震時をはさんで地震波速度の低下ないし増加がみられた.地震波速度の低下した領域は概ね震源域(すべり量の大きな領域)に対応する.(Takagi et al., 2009)

当該研究領域内の地震観測点8点の設置を本年度行った.

3.ボーリングコア試料を用いた地殻応力測定,および稠密地震観測による応力テンソル

2008年岩手・宮城内陸地震の稠密余震観測データからもとめられるメカニズム解を使用し,震源域での起震応力場を推定した.その結果,すべり量の大きな震源域中央部では本震のモーメントテンソル解とほぼ同じ西北西―東南東方向の主圧縮軸となっていることが分かった.一方,すべり量の大きな領域の周囲(焼石岳・鬼首・鳴子付近)では,西北西―東南東方向とは異なる向きを持つことが分かった.(Yoshida et al., 2009)

4.上記の1~3の結果に基づく,内陸地震の歪集中機構・地震発生過程のモデル化.

上述のように,2008年岩手・宮城内陸地震は火山を含む不均質な領域で発生している.芝崎(研究課題 1405)では非線形有限要素法により、東北日本脊梁山脈周辺を対象に、第四紀火山を考慮した地温勾配が局所的に高い円形の領域を含む,3次元的な熱構造の不均質を考慮した断層形成と応力集中過程のモデル化を行った.その結果,実際の断層の分布に対応するように,脊梁山脈を挟んで二つの塑性歪み集中域(断層帯)の形成が確認でき,岩手・宮城内陸地震の断層に対応するような火山近傍の断層の形成も確認できた.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Takagi, R., T. Okada, H. Nakahara, N. Umino and A. Hasegawa, 2009, Crustal structure in and around the focal region of the 2008 M7.2 Iwate-Miyagi Nairiku earthquake by the cross-correlation analysis, Eos Trans. AGU, Fall Meet. Suppl., Abstract S21A-1692.

- Ohzono, M., R. McCaffrey, Y. Ohta, S. Miura, T. Iinuma, K. Tachibana, and T. Sato, 2009, Spatiotemporal model for crustal deformation around the focal area of the 2008 Iwate-Miyagi Inland Earthquake, northeastern Japan, estimated by GPS and InSAR, Eos Trans. AGU, Fall Meet. Suppl., Abstract G33A-0620.

- 松澤暢・中島淳一・岡田知己・平原聡・中山貴史・堀修一郎・河野俊夫・鈴木秀市・海野徳仁・長谷川昭, 2009, 庄内平野東縁断層帯周辺域における稠密地震観測(序報),日本地震学会2009年度秋季大会講演予稿集, P2-37.

- 岡田知己・中島淳一・海野徳仁・松澤暢・長谷川昭・2008年岩手・宮城内陸地震合同余震観測グループ, 2009, 地殻流体の上昇経路の地震波トモグラフィによる推定: 2008年岩手・宮城内陸地震およびその周辺域,日本地震学会2009年度秋季大会講演予稿集, P2-38.

- Yoshida, K., T. Okada, Y. Ito, T. Iinuma, N. Umino, A. Hasegawa, 2009, Heterogeneity of stress field in and around the source area of the 2008 M7.2 Iwate-Miyagi Nairiku earthquake, NE Japan, inferred from the aftershock focal mechanisms, Eos Trans. AGU, Fall Meet. Suppl., Abstract S51B-1417.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度以降は平成21年度に設置・整備したGPS・地震観測点(図2-2)などにより順次蓄積されたデータを使用し,対象領域における同様の研究を進める.地震観測については,地震波干渉法により構造の時間変化についてさらに検出を試みるとともに,地殻流体の時空間分布との関係について検討を行う.また,応力テンソルインバージョンの結果を利用し,間隙流体圧に関する検討を行う.

熱構造の効果のほか,高間隙水圧帯を考慮した断層形成の試験的なモデル化について検討を行う(参考:研究課題 1405).

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

三浦哲・矢部康男・中島淳一・内田直希・岡田知己・他 計8名程度

他機関との共同研究の有無

有

建築研究所 芝崎文一郎(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

観測された長期余効変動と推定された粘弾性構造モデルによる計算結果との比較.

(a)本震発生後1ヶ月後から半年間に観測された変位の水平成分(黒矢印)と計算値(白矢印)と,(b)上下成分の観測値(薄青色)と計算値(濃青色).カラーコンターは計算された上下変動分布を示す.計算に用いた弾性層の厚さとその直下の粘性係数はグリッドサーチにより求められた最適値で,それぞれ,17 km, 8.0E+18 Pa secである.(c), (d) 本震発生後1ヶ月後から1年間の場合.計算に用いた弾性層の厚さとその直下の粘性係数の最適値は,それぞれ,31 km, 7.0E+17 Pa secである.

奥羽脊梁山脈周辺のGPS連続観測点分布.

北側の黄色三重丸はJNES測線,中央部の黄色三重丸は宮城県鳴子温泉付近を通る新しい稠密観測網(鳴子測線),南側の赤菱形は国土地理院との共同研究による長町・利府測線を示す.

2008年岩手・宮城内陸地震およびその周辺域におけるS波速度偏差分布の東西鉛直断面図.

白丸は岩手宮城内陸地震(☆)発生前の地震,黒丸は岩手宮城内陸地震発生後の地震を示す.▲は第四紀火山,破線はモホ面を示す.