課題番号:1208

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

スラブ内地震の発生に至る過程の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- エ.スラブ内地震の発生機構

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

(5)本課題の5か年の到達目標

スラブ内地震の発生には,沈み込む海洋性プレートとともに深部へ持ち込まれる水が深く関与していることが明らかとなってきた.このことは,水の輸送を担う海洋性プレートがもつ不均質構造が,地震発生域の分布を規定している可能性を示している.また,このような水と地震活動との関連については,沈み込む前の海洋性プレート内についても指摘されており,outer rise領域から深部スラブにいたる広大な領域を総合的に解析することにより,スラブ内地震の理解が深まると考えられる.

スラブ内の岩石の脱水が地震発生に及ぼす影響は二通り考えられる.一つは間隙水圧を上げる(有効法線応力を下げる)ことによりクーロン破壊応力を増加させる効果である.もう一つは蛇紋岩が脱水しても脆性破壊が生じずにクリープが生じ,それが周囲の岩石への応力集中をもたらすという可能性である.このモデルは,非地震性のすべり・変形が地震性領域への応力集中・増加をもたらすという点で,プレート境界型地震のアスペリティ・モデルと同等と考えることができる.どちらの影響が大きいのかは,詳細な構造と大地震の震源過程を調べれば決着がつくはずである.つまり,後者の影響が大きいのであれば,地震時に大きく滑った領域の外側に低速度域が分布することが期待される.

そこで,本研究では海溝外側のouter rise領域から島弧下のスラブまでの構造を詳細に調べ,さらに,スラブ内地震の詳細な震源分布・震源過程も調べることにより,構造と地震活動との対応関係を明らかにする.その際に,スラブ表面からの震源までの距離やスラブの形状が重要な情報となるため,変換波を用いてスラブ表面の位置を高精度で推定する.このようにして得られた地震時すべり分布と余震活動・先駆的地震活動との関係や地震波速度構造との関係から,スラブ内地震の発生に至る過程をモデル化し,さらにスラブ内大地震が発生する可能性の高い領域の同定を行う.

(6)本課題の5か年計画の概要

1.海溝外側を含む領域での海底地震観測(H21~25年度)

スラブ内の構造推定と,outer rise近傍の高精度震源決定を目的として,海溝の外側を含む海域で海底地震観測を実施する.

2.詳細な震源分布・震源過程の推定(H21~25年度)

Hi-netのデータを用いて北海道から関東までのスラブ内の詳細な震源分布を推定する.また,海域については1.の観測データを用いて,特にouter rise の下の地震の震源決定を行い,この付近で地震活動が二重面を形成しているか否かを検証する.さらに,スラブ内で発生した中~大地震について震源過程を推定する.

3.詳細な構造の推定(H21~25年度)

初動到達時刻のみならず,変換波も用いることにより,特にスラブ表面付近の構造について詳細に調べる.1.の海底地震観測データからスラブ内を長距離通ってくる波線も利用することにより,スラブ内の構造を精度良く推定する.

4.スラブ内地震発生のモデル化(H25年度)

上記で得られた詳細な震源分布・震源過程と地震波速度構造の両方を説明できるスラブ内の温度と脱水反応,さらにマントルウェッジへの水の輸送経路について,モデル化する.また,スラブ内地震に対するアスペリティ・モデルの適用の可能性を検討する.さらに,これらの結果に基づき,スラブ内大地震の発生ポテンシャルを評価する.

(7)平成21年度成果の概要

1.海溝外側を含む領域での海底地震観測

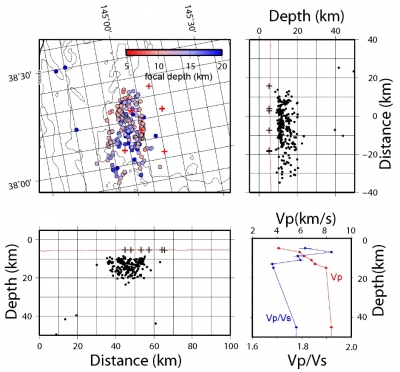

スラブ上部で発生する地震の発生メカニズムとして,海溝海側斜面のアウターライズ域で海洋プレート上部に形成された正断層の再活動が提唱されている.そこで,本課題では,東北日本弧下に沈み込んだスラブ内で発生する地震とともに,日本海溝海側のアウターライズ域における地震活動の解明をめざした海底地震観測を実施している.この海域で2005年11月に発生したM7.0の地震の余震分布を周囲の地震波速度構造とともに推定した結果,破壊域は海洋性地殻下部から上部マントルに及ぶような深さ方向の拡がりを示すことが明らかとなった(図1;Hino et al., G3, 2009).この断層の拡がりは,2003年5月に宮城県北部で発生したスラブ内地震(M7.0)と良い一致を示す.一方で,2005年の地震の余震分布は,この地震に伴って共役な二つの正断層が活動したことを示す.こうした共益な面に沿った微小地震活動は,スラブ内地震活動にも認められることがある,こうしたアウターライズ地震とスラブ内地震の分布に見られる類似点は,正断層の再活動がスラブ内地震の発生過程で重要な役割を果たすことを示唆する.

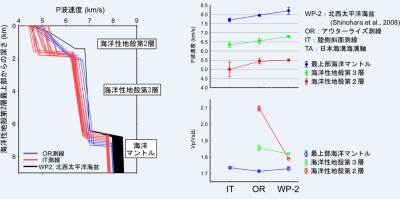

一方で,こうした正断層が地下深部で再活動する原因としては,含水化した海洋性リソスフェアが沈み込んだ後,深部で脱水することにより断層面が脆性化することがあげられている.海洋性リソスフェアの含水化には,アウターライズでの正断層の発達が重要な役割を果たすと予想され,これを検証することを目的に,人工地震・自然地震のデータを用いた走時解析を行い,日本海溝近傍の地震波速度構造を推定した (図2;東,東北大学学位論文,2009).その結果,日本海溝海溝軸近傍では,平均的な海洋性地殻構造モデルと比して,顕著なP波速度の低下が認められ,正断層の発達がリソスフェア浅部の地震学的構造の改変に深く関与していることが確認された.しかし,最上部マントルに対して推定されたVp/Vs比は明瞭な上昇を示さず,スラブマントル内の大規模な含水化は示唆されない.

2.詳細な震源分布・震源過程の推定

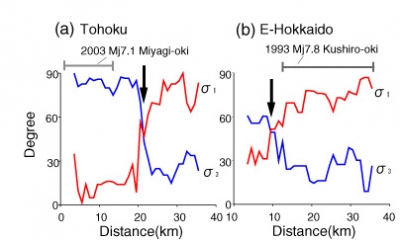

先行研究により,太平洋スラブ内の起震応力場は,上面がDC (Down-dip Compression) 型,下面がDE (Down-dip Extension) 型(海野・長谷川,地震2, 1975; Hasegawa et al., Tectonophys., 1978)であることが示されている.そうであれば,その間に応力の中立面が存在するはずである.本研究では,スラブ内地震の発震機構解データに応力テンソルインバージョン法を適用し,スラブ内における応力の中立面の位置の推定を行った.

図3に応力テンソルインバージョンにより得られた結果を示す.この図を見ると,東北日本では,東北日本ではプレート表面より約23km,北海道では11kmを境に応力場がDC型からDE型に変化している.得られた中立面の位置(プレート表面からの距離)と,過去に発生したスラブ内大地震の震源断層とを比較すると,東北日本ではDC型のメカニズム解をもつ2003年宮城沖地震の余震域が中立面を乗り越えてDE型の領域まで広がらずに,DC領域に留まるように分布していた.北海道東部では,DE型のメカニズム解をもつ1993年の釧路沖地震の震源断層は,DC型の傾向を持つ混合型領域まで広がらず,DE型領域に留まるように分布している.これらの結果は,スラブ内地震の破壊域の広がりが,スラブ内の応力場により規定されていることを示唆している.

3.詳細な構造の推定

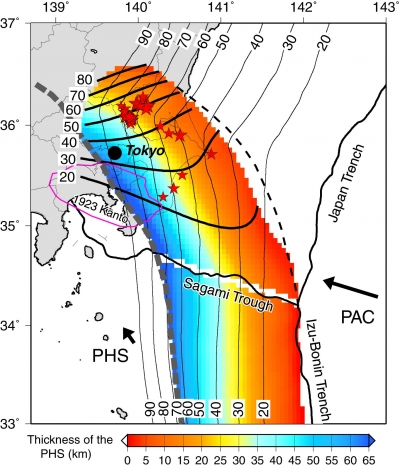

スラブ内の地震活動を理解するためには,スラブの位置・形状の情報が極めて重要である.そこで,変換波データをもとに,関東地方のフィリピン海プレートの形状推定を行った.プレート境界の位置を示すフィリピン海プレート上面,下面の小繰り返し地震(約200個)に加え,下面の小繰り返し地震からの変換波(約1000個)を見出したことにより,フィリピン海プレートの上面深度のみならず,厚さを精度よく求めることができた(図4;Uchida et al., JGR, 2010).フィリピン海プレートの厚さは東京の下で約50kmで北東限に向かって薄くなるくさび形をしていること,関東地方の東部ではフィリピン海プレートの沈み込み角度がゆるく,北東限の近くでは上向きの変形があることが分かった.このくさび形の形状は,フィリピン海プレートが相模トラフから沈み込む前に前弧域にあった時に形づくられたものと考えられる.一方,フィリピン海プレートの沈み込み角度の変化や,先端付近での変形は,沈み込んだ後の太平洋プレートとの相互作用によるものと考えられる.ここで推定されたスラブの構造は,関東下の地震活動に大きな影響を与えている可能性がある.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Uchida, N., T. Matsuzawa, J. Nakajima, and A. Hasegawa, 2010, Subduction of a wedge-shaped Philippine Sea plate beneath Kanto, central Japan, estimated from converted waves and small repeating earthquakes, J. Geophys. Res., in press.

- 東龍介,2009,東北日本沈み込み帯における海洋リソスフェアの地震学的構造,東北大学学位論文,182pp.

- Hino, R., R. Azuma, Y. Ito, Y. Yamamoto, K. Suzuki, H. Tsushima, S. Suzuki, M. Miyashita, T. Tomori, A. Arizono, and G. Tange, 2009, Insight into complex rupturing of the immature bending normal fault in the outer slope of the Japan Trench from aftershocks of the 2005 Sanriku earthquake (Mw = 7.0) located by ocean bottom seismometry, Geochem. Geophys. Geosyst., 10, Q07O18, doi:10.1029/2009GC002415.

- Kita, S., T. Okada, A. Hasegawa, J. Nakajima and T. Matsuzawa, 2010, Anomalous deepening of a seismic belt in the upper-plane of the double seismic zone in the Pacific slab beneath the Hokkaido corner: Possible evidence for thermal shielding caused by subducted forearc crust materials, EPSL, 290, 415-426, doi:10.1016/j.epsl.2009.12.038.

- Nakajima, J., F. Hirose, and A. Hasegawa, 2009, Seismotectonics beneath the Tokyo metropolitan area: Effect of slab-slab contact and overlap on seismicity, J. Geophys. Res., 114, B08309, doi:10.1029/2008JB006101.

- Nakajima, J., Y. Tsuji, A. Hasegawa, S. Kita, T. Okada, and T. Matsuzawa, 2009, Tomographic imaging of hydrated crust and mantle in the subducting, Pacific slab beneath Hokkaido, Japan: Evidence for dehydration embrittlement as a cause of intraslab earthquakes, Gondwana Research, 16, 470-481.

- Nakajima, J., Y. Tsuji and A. Hasegawa, 2009, Seismic evidence for thermally-controlled dehydration reaction in subducting oceanic crust, Geophys. Res. Lett., 36, 10.1029/2008GL036865.

- Uchida, N., J. Nakajima, A. Hasegawa and T. Matsuzawa, 2009, What controls interplate coupling? : Evidence for abrupt change in coupling across a border between two overlying plates in the NE Japan subduction zone, Earth Planet. Sci. Lett., 283, 111-121, doi:10.1016/j.epsl.2009.04.003.

- Nakajima, J. and A. Hasegawa, 2010, Cause of M~7 intraslab earthquakes beneath the Tokyo metropolitan area, Japan: Possible evidence for a vertical tear at the easternmost portion of the Philippine Sea slab, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2009JB006863, in press.

- Omori, S., S. Kita, S. Maruyama, and M. Santosh, 2009, Pressure-temperature conditions of ongoing regional metamorphism beneath the Japanese Islands, Gondwana Research, 16, 458-469, doi:10.1016/j.gr.2009.07.003.

(9)平成22年度実施計画の概要

当初の予定どおり,海溝外側を含む領域での海底地震観測のデータ解析を進め,広域観測網のデータも含めて,詳細な震源分布・震源過程の推定, 詳細な構造の推定を引き続き行う.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

岡田知己・中島淳一・日野亮太・趙大鵬・海野徳仁・松澤暢・北佐枝子 他計10名程度(大学院生含む)

他機関との共同研究の有無

有

○ 地震発生のモデル化についてはUSGS S.H. Kirby, 東工大 丸山茂徳,大森総一,京大 小木曽哲 らとの共同研究○ 海底地震観測については気象庁との共同観測

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

2005年日本海溝アウターライズで発生した地震の余震分布と震源域の地震波速度構造(Hino et al., G3, 2009).

a)震央分布,b)断層の走向方向(A-B)の鉛直断面,c)断層の走向に直交する方向(C-D)の断面,d)余震分布とともに推定された震源域のVpおよびVp/Vs比.

スラブ内の主応力軸の向きの分布.

横軸はプレート表面からの距離,縦軸は最大主応力軸,最小主応力軸方向とその地域でのプレート表面の最大傾斜方向がそれぞれなす角を示す.水平方向に取った範囲は,その地域で過去に発生した大地震の余震域を表す.矢印は,推定された各地域の中立面の位置を示す.

変換波データより推定したフィリピン海プレートの厚さ分布(カラー)と上面形状(太線)(Uchida et al., JGR, 2010).

黒と灰色の破線はPHS-PAC接触領域の北東(Uchida et al., EPSL, 2009) および南西限(Nakajima et al., GRL, 2009)を示す.ピンクの線で囲まれた領域は,Wald and Somerville (BSSA, 1995) による1923年関東地震の震源域.赤星はフィリピン海プレート上の小繰り返し地震,細いコンターは,太平洋プレート上面深度 (Nakajima and Hasegawa (GRL, 2006) を小繰り返し地震の深度をもとに修正).

日本海溝近傍の地震波速度構造(東,東北大学学位論文,2009).

左)日本海溝アウターライズ域(青:OR測線)および海溝内側斜面(赤:IT測線)での人工地震探査による,海洋性地殻および最上部マントルのVp構造.測線に沿う不均質によるばらつきを表現するため,測線上の異なる地点でのVpプロファイルを重ねて表示した.黒線は,北西太平洋海盆(WP-2)での地震探査により得られた構造モデル(Shinohara et al., PEPI, 2008)で典型的構造モデルの代表として示した.右上)ORおよびITでの標準構造(WP-2)を基準としたVpの減少傾向.右下)ORおよびITでのVp/Vsの変化.