課題番号:1210

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

準静的滑りの時空間変化に基づく地震発生切迫度評価の研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- イ.先行現象の発生機構の解明

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(5)本課題の5か年の到達目標

プレート境界で発生するスローイベントや余効すべりが地震や低周波微動の発生を促していることが次第に明らかになっており,このことは,アスペリティモデルで定性的には説明できる.平成21年度からの5ヶ年では,これを地震の切迫度評価に役立てるために,この影響を定量化することを目指す.地震同士,またスロースリップイベント同士の相互作用についても,さらに詳細に検討し,そのメカニズムの理解を深める.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は,小繰り返し地震やGPSデータによるプレート境界でのすべりモニタリングの自動化や改良を行う.これらの推定結果の相互比較により,すべり量推定の高精度化を目指す。さらに地震サイクルに伴うすべり欠損・前駆すべり・余効すべり過程の数値シミュレーションを行い,上で得られたすべり量推定結果との比較により,プレート間すべりによる局所的な応力の変化やプレート境界の有効法線応力の絶対値の推定を試みる。陸上および海底地震観測網で精度よく求めた地震のメカニズム解を用いて,宮城沖の海溝陸側斜面下の陸側地殻内または沈み込むプレート内部の応力場を調べる.また,相互作用の検証のため,プレート境界での大小地震が入り混じった地震クラスターの抽出を行う.東北日本沈み込み体周辺域のGEONETと東北大学のGPSデータを自動的に併合処理するシステム開発を開始する.

平成22-25年度は,抽出された地震クラスター内の小繰り返し地震の発生の時間間隔のゆらぎに注目し,周囲の地震や地震の規模等の影響を調べる.東北日本沈み込み帯における小繰り返し地震のモニタリングも継続する.メカニズム解に基づき,地震性および非地震性のプレート間すべりに対応した局所的な応力の変化を調べて,応力場の空間変化に基づく地震発生の切迫度評価の可能性を探る.また,GEONETと東北大学のGPSデータを自動的に併合処理するシステムによって数ヶ月単位でのすべり欠損分布を定量的に評価し,プレート間での歪み蓄積の時空間的な不均質について詳細に検討する.数値シミュレーションにより,GPSや小繰り返し地震で観測されている深部側での余効すべりに対して,間隙水圧の推定へのフィードバックを図る.最終的にこれらの観測事例とシミュレーションを組み合わせることで,切迫度に影響する様々な事象の効果を理解する.

(7)平成21年度成果の概要

1.小繰り返し地震やGPSデータによるプレート境界でのすべりモニタリング

プレート境界での滑りモニタリングの自動化への入力データとして利用可能な,GPSによるリアルタイムに地殻変動を検出するためのシステム開発を行った.またGEONETと東北大学のGPSデータを自動的に併合処理するシステム開発も併せて行った.

小繰り返し地震によるすべりモニタリングでは,これを継続し,茨城・福島県沖の海溝近くのすべり速度が2009年も2008年のM7.0の地震以前よりも速い状態にあることを確認した。また,過去のデータの比較の結果,2003年宮城県沖の地震(M7.2)の後の小規模な余効すべりが,GPSと小繰り返し地震の両方のデータで確認された。

2.地震サイクルに伴うすべり欠損・前駆すべり・余効すべり過程の数値シミュレーション

巨大地震サイクルに伴って,その周辺でのプレート収束速度の揺らぎが小繰り返し地震に及ぼす影響を調べるために,10**-5の計算誤差で地震性すべり量の定量的議論をすることが可能な,極めて高い時間分解能を有する数値シミュレーションに着手した.その結果,小繰り返し地震の発生間隔は,プレート収束速度が速いほど短くなることに加えて,Time-Predictable的な傾向がみられることが示された.

3.メカニズム解を用いた応力場の調査

陸上および海底地震観測網で精度よく求めた地震のメカニズム解を用いて,宮城沖の2003年M7.2の地震の余震データの解析を行った。本年度は特に,応力テンソルインバージョンにより,応力場の推定を行った(図1)。その結果,本震すべり域の東端附近に,広域応力場からのずれが大きく,本震のすべりによる応力変化の影響を受けているとみられる地震クラスターがあることが分かった(図2)。

4.プレート境界での大小地震が入り混じった地震クラスターによる相互作用の検証

大小地震が入り混じった地震クラスターの抽出のためには,中規模繰り返し地震の抽出が有効であると考えられる。そこで,岩手県釜石沖のM4.8の繰り返し地震を含む地震クラスターにおいて正確に推定したイベント間距離,断層サイズデータを用い,比較的大きな地震にも適用できる繰り返し地震抽出方法の検討を行った。その結果,2つの地震のうち小さい方の地震のコーナー周波数付近のコヒーレンスを用いると,地震の規模によらず繰り返し地震とそうでないものの区別が明瞭にできること分かった。さらにイベント間の距離(重なり具合)やサイズの違いと波形のコヒーレンスの関係を調べ(図3,4)新たな繰り返し地震抽出基準の策定準備に取り掛かった。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Matsuzawa, T., K. Shimamura, N. Uchida, T. Okada, Y. Ito, T. Kono, and A. Hasegawa, 2009, Repeating Earthquake Activity off Kamaishi, Iwate Prefecture, Japan, GCOE International Symposium Circum-Pacific Subduction Zones, Sendai, Katahira Sakura Hall, Tohoku University, February.

- Ariyoshi, K., T. Hori, J. Ampuero, Y. Kaneda, T. Matsuzawa, R. Hino, and A. Hasegawa, 2009, Influence of interaction between small asperities on various types of slow earthquakes in a 3-D simulation for a subduction plate boundary, Gondwana Research, 166, 534-544.

- 鈴木健介・日野亮太・伊藤喜宏・金沢敏彦・山田知朗・篠原雅尚・植平賢司・山本揚二朗・金田義行, 海底地震観測による宮城県沖地震震源域周囲の応力場の推定 , 日本地球惑星科学連合2009年大会, 千葉, 幕張メッセ国際会議場, 2009年5月.

- Uchida, N., J. Nakajima, A. Hasegawa, and T. Matsuzawa, 2009, What controls interplate coupling?: Evidence for abrupt change in coupling across a border between two overlying plates in the NE Japan subduction zone, Earth Planet. Sci. Lett., 283, 111-121.

- Ito, Y., K. Obara, T. Matsuzawa, and T. Maeda, 2009, Very-low-frequency earthquakes related to small asperities on the plate boundary interface at the locked to aseismic transition, J. Geophys. Res., 114, doi:/10.1029/2008JB006036.

- Ito, Y., Y. Asano, and K. Obara, 2009, Very-low-frequency earthquakes indicate a transpressional stress regime in the Nankai accretionary prism, Geophys. Res. Lett., 36, doi:10.1029/2009GL039332.

- 太田雄策・大園真子・三浦哲, AmbizapによるPPP測位解高精度化とその精度評価, 日本地球惑星科学連合2009年大会, 千葉, 幕張メッセ, 2009年5月.

- Ariyoshi, K., T. Matsuzawa, Y. Yabe, N. Kato, R. Hino, and A. Hasegawa, 2009, Character of slip and stress due to interaction between fault segments along the dip direction of a subduction zone, Journal of Geodynamics, 48, 55-67.

- Uchida, N., S. Yui, S. Miura, T. Matsuzawa, A. Hasegawa, Y. Motoya, and M. Kasahara, 2009, Quasi-static slip on the plate boundary associated with the 2003 M8.0 Tokachi-oki and 2004 M7.1 off-Kushiro earthquakes, Japan, Gondwana Research, 16, 527-533.

- 鈴木健介・日野亮太・伊藤喜宏・金沢敏彦・山田知朗・篠原雅尚・植平賢司・山本揚二朗・金田義行, 2005年宮城県沖の地震(M7.2)による応力変化と宮城県沖の応力場の推定, 日本地震学会2009年秋期大会, 京都, 京都大学, 2009年10月.

(9)平成22年度実施計画の概要

GPSや小繰り返し地震データによるプレート境界でのすべりモニタリングの自動化や改良を進める。また、数値シミュレーションによりslowness-lawに加えて様々な摩擦法則でシミュレーションを行うことにより,繰り返し地震の揺らぎの特徴を比較することを試みる。相互作用の検証のため,プレート境界での大小地震が入り混じった地震クラスターを抽出し地震活動を調査する。また小繰り返し地震の発生の時間間隔のゆらぎと,周囲の地震や1つ前の地震の規模等の影響等を調べる。東北日本沈み込み体周辺域のGEONETと東北大学のGPSデータを自動的に併合処理するシステム開発を進める.メカニズム解に基づき,地震性および非地震性のプレート間すべりに対応した局所的な応力の変化を調べて,応力場の空間変化に基づく地震発生の切迫度評価の可能性を探る。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

内田直希・伊藤喜宏・松澤暢・太田雄策(東北大学理学研究科)、ほか5名程度(大学院生含)

他機関との共同研究の有無

有

海洋研究開発機構 有吉慶介(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

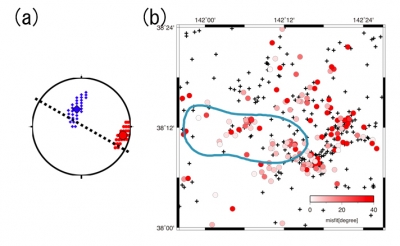

図1

2005年宮城県沖地震近傍の応力場.(a)右図中のドットで示された地震の発震機構解を用いて推定された応力場.赤と青のシンボルは最大主応力軸と最小主応力軸をそれぞれ示す.(b)応力場から期待されるすべり方向と地震が実際にすべった方向の残差分布.ドットは応力場の推定に使われた地震を示し,カラースケールで残差の大きさを表す.十字は震源が推定された地震を示す.カラーコンターは柳沼(2006)によって推定された2005年宮城県沖地震のすべり域を示す.すべり域の東端において残差が大きくなる傾向がある.

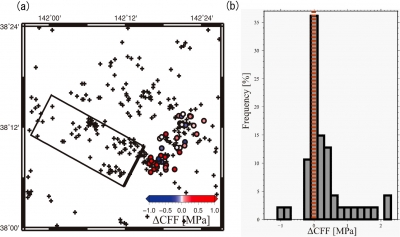

図2

本震のすべりによるΔCFF分布.応力変化の影響を受けていると考えられる地震クラスター内の地震において計算されたΔCFFを示す.(a)ΔCFFの空間分布.ドットでΔCFFの計算を行った地震を,カラースケールでそのΔCFFの値を示す.十字は震源が推定された地震を表す.矩形でΔCFFの計算を行う際に仮定した本震断層を示す.(b)左図中のドットで示された地震におけるΔCFFの頻度分布.多くの地震はΔCFFが正となる断層で地震が発生し,本震のすべりによる応力変化の影響を受けたと考えられる.

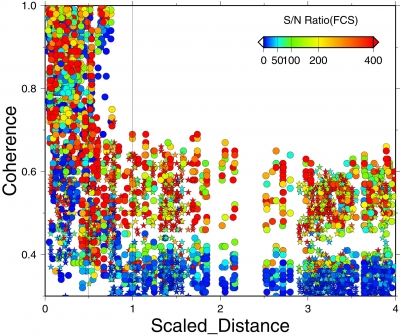

図3

釜石沖地震クラスターにおける規格化距離(イベント間距離/2つのイベントの半径の和,0は完全に重なり,1は2つのイベントが接する)と2つのイベントのうち小さい方の地震のコーナー周波数の1/2~2倍の周波数領域でのコヒーレンスの関係。すべての地震の組み合わせについて,20個の観測点での値をそれぞれシンボルで示す。色はS/N比を示し,星は半径の大きさが2倍以上異なるものを示す。重なる場所が存在する規格化距離が1以下でのみコヒーレンスが高い組み合わせがある。

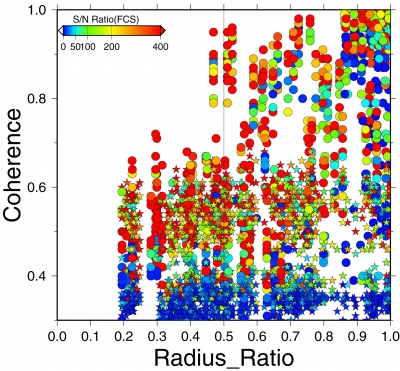

図4

釜石沖地震クラスターにおける半径比(大きい地震の半径/小さい地震の半径)と2つのイベントのうち小さい方の地震のコーナー周波数の1/2~2倍の周波数領域でのコヒーレンスの関係。半径比がおおよそ0.5以上で高いコヒーレンスをもつものが多い。