課題番号:1211

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

マルチスケール・アスペリティモデルの構築と拡張

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- ア.断層面の不均質性と動的破壊特性

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

- エ.スラブ内地震の発生機構

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- イ.強震動・津波の生成過程

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- ア.岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究においては,プレート境界地震について地震時すべり分布・断層サイズの推定や高精度震源決定等によるアスペリティ領域のマッピングを行うとともに,アスペリティの階層構造や複合破壊の条件を明らかにする.また,内陸地震・スラブ内地震については,アスペリティモデルに基づく破壊過程・強震動生成域の理解が可能かどうか検討を進め,アスペリティモデルの拡張を行う.このような研究を行うことで,上記方針を実現化し,地震・火山噴火予知研究上不可欠である,破壊過程・地震発生過程の理解をすすめるものである.

本研究で狙いとするアスペリティモデルに基づく震源モデルの高度化のためには,実際に発生した地震について震源解析の研究が必要であるが,そのためには,より多くの事例を取り扱うとともに,幅広い空間スケールでアスペリティを捉え,どのような階層構造をなしているのかを明らかにすることが重要である.また,これまでの研究から,プレート境界地震については,アスペリティモデルが成り立つことが強く示唆されているが,内陸・スラブ内地震についても,アスペリティモデルの成否の検討を引き続きすすめる必要がある.そこで本研究では,微小地震から大地震にいたる幅広いスケールの地震を対象とし,下記のような研究を実施する.

1.地震波形インバージョン・地殻変動インバージョン・高精度震源決定による,プレート境界に発生した中~大地震の震源過程の推定

2.プレート境界およびその周囲における微小地震活動によるアスペリティマッピング

3.プレート境界に発生する小地震の断層サイズの推定と高精度震源決定による小アスペリティ分布および活動の推定

4.上記の観測・研究に基づく,プレート境界・内陸・スラブ内地震のアスペリティモデルの構築

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は関係するこれまでの研究成果に基づきそれぞれの研究を実施する.

1.地震波形インバージョン・地殻変動インバージョン・高精度震源決定による,プレート境界に発生した中~大地震の震源過程の推定

東北地方を中心として,プレート境界に発生した中~大地震を対象に,地震波形インバージョン・地殻変動インバージョンにより地震時のすべり量分布を求める.本年度は,繰り返し地震の可能性について指摘されているいくつかの中規模地震について,波形・震源位置の検討および地震波形インバージョンによる地震時すべり分布の推定を行い,繰り返し地震の可能性についての検討を行う.

2.プレート境界およびその周囲における微小地震活動によるアスペリティマッピング

宮城県沖における海底繰り返し地震観測の結果,プレート内部で発生する中小の地震の分布とプレート境界におけるすべり分布との間に相関があることがわかりつつある.このことは,精度良く決定できる中小の地震の震源分布を用いることでプレート境界面上のすべり特性のマッピングが可能になることを示している.本項目では,こうした相関関係が成り立つかどうかを複数の事例において検証するとともに,中小の地震の震源分布を利用した高空間分解能のアスペリティ(すべり特性)マッピングも試みる.

3.プレート境界に発生する小地震の断層サイズの推定と高精度震源決定による小アスペリティ分布および活動の推定.

地震クラスターに含まれる小地震については,コーナー周波数を高精度で推定して断層サイズを求め,DD法による震源決定ともあわせて,小アスペリティの相対的位置と地震活動の特徴の関係についても抽出する.さらに,小繰り返し地震の破壊域や応力降下量等の推定をもとに,アスペリティの繰り返し破壊の同一性・非同一性の程度とその原因について調べる.

4.上記の観測・研究に基づく,プレート境界・内陸・スラブ内地震のアスペリティモデルの構築

1~3.の研究により推定したプレート境界型地震のアスペリティ領域を比較し,アスペリティの階層構造について検討する.得られたアスペリティ領域と余震分布・地震前(先駆的)地震分布や地震波速度構造との比較を行い,アスペリティ・非アスペリティ領域の特徴を抽出する.同様の比較研究を内陸・スラブ内地震に対しても行い,プレート境界地震と同様な,アスペリティモデルに基づく破壊過程・強震動生成域の理解が可能かどうか検討を進める.このような研究を通じ,アスペリティモデルの構築・深化を目指す.

本課題の目標達成のためにはできるだけ多くの事例について研究を行うことが必要である.そこで平成22年度以降についても,実施期間内に発生した地震などを対象とし,同様の研究を継続実施する.

(7)平成21年度成果の概要

1.地震波形インバージョン・地殻変動インバージョン・高精度震源決定による,プレート境界に発生した中~大地震の震源過程の推定

山田・他(予知連会報,82,84-90,2009)は,岩手県種市沖でM6の繰り返し地震のクラスターを二つ発見した.この二つのクラスターのすぐ南西側では,平成6年(1994年)三陸はるか沖地震(M7.6)の最大余震(M7.2)が発生しているにもかかわらず,これらのグループの地震は周期を乱されること無く,それぞれほぼ同じ時間間隔で繰り返し発生している.これらのM6の繰り返し地震と三陸はるか沖地震が近接しているにもかかわらず連動せずに規則的に発生している理由を探ることは,地震の相互作用を理解する上で極めて重要であると考えられる.

そこで今回はまず,三陸はるか沖地震の最大余震の震源過程の解析を行い,M6の繰り返し地震のアスペリティが同時に破壊されなかった理由を探った.

解析に用いたのは北海道と東北地方に設置された気象庁の加速度計記録で,デジタル波形を数値積分して速度波形にした後,周期2~10秒のバンドパスフィルターをかけて解析に用いた.震源過程の解析には経験的グリーン関数法を用いて,初動の立ち上がりのよい波形を選び出し,P波について4観測点,S波について3観測点の波形を用いて解析を行った.

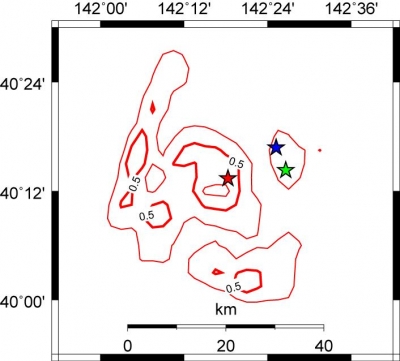

解析の結果,三陸はるか沖地震の最大余震では,図1に示したように破壊は震源から西側(プレート境界深部側)と南側に伝播したことが明らかになった.つまり,破壊は繰返し地震のクラスターとは反対側に伝播しており,このために,繰り返し地震のアスペリティが,この最大余震のときには同時に破壊しなかったものと考えられる.

2.プレート境界およびその周囲における微小地震活動によるアスペリティマッピング

今年度は,余震活動の詳細な解析から本震のアスペリティの空間的な拡がりを推定するための手法開発を念頭において,2005年宮城県沖地震(M7.2)の破壊域東端にみられるプレート内余震活動の解析を進めた.2005年宮城県沖地震の余震分布ならびに発震機構解は,本震発生前から宮城県沖に展開されていた海底地震計観測網のデータにより詳細に研究されてきた(例えば,日野・他,2006).その結果,本震の波形解析により推定されたすべり域の東端に,本震とは異なる発震機構をもつ余震がプレート境界面よりも上盤側に密集して発生しているクラスタが見いだされている.

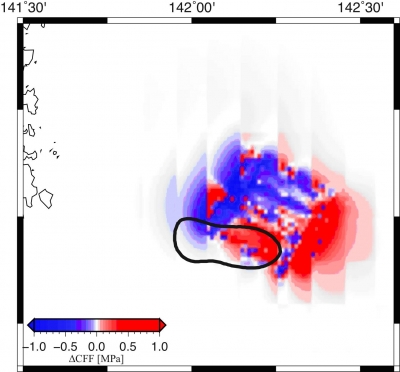

こうした余震に対し,柳沼(2006)が推定した位置での本震すべりによるΔCFFを計算してみたところ,概ね正の値を示すことから,こうした余震は,プレート境界で発生した本震のすべりによる応力擾乱により励起されたプレート内での地震活動と解釈される.この考えが正しいとすれば,プレート内余震の活動域の位置は,本震時にすべり量が大きかった場所を反映するはずであり,逆に,プレート内余震に対する本震すべりによるΔCFFが正であることを拘束条件とすることにより,アスペリティの推定位置に対して制約を与えることができるかもしれない.ここでは,宮城県沖地震の本震すべりを10 x 25 kmの矩形断層で表されると仮定し,その位置を変えることにより,プレート内余震のΔCFFがどのように変化するかを調べてみた.

その結果,柳沼(2006)が推定した本震すべり域周辺に断層をおいた場合には,プレート内余震に対するΔCFFは正となるが,そこから離れた場所に断層をおくとΔCFFは負となる傾向を示す(図2).つまり,本震すべりにより誘発されたと考えられるプレート内余震に注目し,それらのΔCFFが正となるような断層すべりの位置を探索することによって,本震時に大きなすべりを示すアスペリティの位置を推定できる可能性が示された.

3.プレート境界に発生する小地震の断層サイズの推定と高精度震源決定による小アスペリティ分布および活動の推定

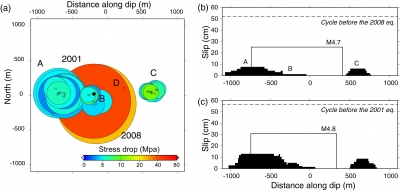

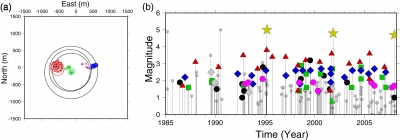

岩手県釜石沖の地震クラスターについて,1995-2008年の2つの地震サイクルにわたる期間の53個の地震のセントロイドを,波形のクロススペクトルにより求めた走時差データを用いて推定した.Double-difference法 (Waldhauser and Ellsworth, 2000) を用いた震源決定の結果,ほぼ重なっているM~4.9の地震のすべり域の端で繰り返し発生している小地震のほかに,すべり域の内部に2つのクラスターからなる小地震活動が決められた.これはアスペリティ内部に強度不均質が存在し,比較的弱い領域が地震サイクルの間に繰り返し滑っていることを示唆する.2つのサイクルにおける地震の積算すべりの空間分布を調べたところ,それらはよく似ており(図3),同じような過程が繰り返し起きている可能性が高い.すべり量としては,プレート間相対運動速度から期待されるすべり欠損よりも小さく,地震時すべり域内でも準静的すべりが発生している可能性を示す.

また,M~4.9の地震のすべり域内に推定された2つの地震クラスターの活動は,すべり域の端のものよりも不活発であり,これらの地震の地震サイクルにおける発生開始時期は,端の地震よりも遅れていた.この傾向は,新たに波形相関によりクラスターの分離を行った1990年,1995年のM~4.9地震の前の地震活動にも見られる(図4).この現象は,地震間においての,アスペリティ内部へ向かっての準静的滑りのしみ込みを反映したものである可能性がある.

4.上記の観測・研究に基づく,プレート境界・内陸・スラブ内地震のアスペリティモデルの構築

本年度はプレート境界地震を対象に上述の1.~3.の個別の研究を進めた.平成22年度以降にそれらを統合した検討を進める予定である.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Uchida, N., S. Yui, S. Miura, T. Matsuzawa, A. Hasegawa, Y. Motoya, and M. Kasahara, 2009, Quasi-static slip on the plate boundary associated with the 2003 M8.0 Tokachi-oki and 2004 M7.1 off-Kushiro earthquakes, Japan, Gondwana Research, 16, 527-533, doi:10.1016/j.gr.2009.04.002.

(9)平成22年度実施計画の概要

本課題の目標達成のためにはできるだけ多くの事例について研究を行うことが必要である.そこで当初予定通り,平成22年度についても,実施期間内に発生した地震などを対象として同様の研究を継続実施する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

海野徳仁・松澤暢・三浦哲・日野亮太・伊藤喜宏・内田直希・太田雄策・岡田知己・他 計10名程度(大学院生含む)

他機関との共同研究の有無

無

共同研究:筑波大学 八木勇治(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

波形インバージョンにより推定された,1994 年三陸はるか沖地震(M7.6) の最大余震(M7.2) のモー メント解放量分布(地図上への投影図)

コンターは最大値で規格化されたモーメント解放量を表す.コンター間隔は0.25.赤星印は震央の位置を表す.青星印と緑星印は二つのM6の繰り返し地震クラスターの位置を示す(一元化震源データによる).

2005 年宮城県沖地震のプレート内余震に対して,本震すべりの位置をプレート境界面上で変化させ ながらΔCFF を計算した結果

本震すべり域を10 x 25 km の矩形で表し,それによるΔ CFF を仮定した断層の中心位置にプロットすることにより,本震すべりを仮定した場所の違いによるΔCFF の変化を示した.実線枠で示した柳沼(2006)による本震アス ペリティ周辺ですべりを仮定した場合にΔCFF は正となるが,その北側にすべり位置を仮定した場合は,ΔCFF は負となる.ここで示したΔCFF は,複数のプレート内余震に対して計算した値の平均値.

釜石沖繰り返し地震の1サイクルでのすべり収支

(a) 釜石沖地震クラスターにおける1995-2008 年のM2.4 以上の地震の滑り域(円)と応力降下量(カラー).(b) 2008年M4.7の地震のすべり量とその前の地震サイクルにおける小地震の積算すべりの分布.横軸はdip方向の距離を示す.(c) 2001 年M4.8 の地震のすべり量とその前の地震サイクルにおける小地震の積算すべりの分布.破線はプレートの相対速度と繰り返し間隔から計算されるすべり欠損量を示す.

釜石沖の過去の地震サイクル

(a) 釜石沖地震クラスターにおける1995-2008 年の2つの地震サイクルにおける地震分布.震源を決定できたすべての地震について示す.丸のサイズは380bar の応力降下量を仮定したおおよその断層サイズを示す.(b) 釜石沖地震クラスターにも地震のM-T 図.シンボルの色は,図(a) と同じ.1995 年以前については,波形相関によりグループ分けを行った.アスペリティ中心に近い緑とピンクの地震はサイクルの後半に多い.