課題番号:1212

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

高精度リアルタイム津波予測システムの開発

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- イ.強震動・津波の生成過程

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究テーマの5ヶ年の目標は,1)中小津波の予測精度の向上,2)限られた海底観測データを補完する陸上観測データとの統合解析法の開発の2点である.津波予測情報に対する一般市民の信頼度を向上させるためには,大地震にくらべて頻度が高い中小規模の津波を高い精度で予測し,「成功の経験」を蓄積することにある.そのためには,M7程度の地震による津波に対するリアルタイム予測を実現することが必要である.また,本研究で開発を進めている,津波波源モデルの推定に基づく津波予測では,津波波源の推定精度の向上が必要不可欠であり,沖合でのリアルタイム津波波形に加えて,長周期地震波形を有効に活用する手法の開発を進める.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては,比較的短波長成分が卓越する中小津波の伝播アルゴリズムの改良を行うことにより,その沿岸における到達時刻と波高の予測精度の向上を図る.そのために,従来の津波波形計算で用いていたものと比べてより高精度の計算手法を波源推定ならびに沿岸津波波形予測に応用する.また,津波波形を用いた津波初期波高逆解析に,長周期地震波からリアルタイムで推定されるモーメントテンソルの情報を拘束条件に取り込むことによって,津波波形の推定精度向上を図る.

平成22~25年度は,21年度に着手した予測アルゴリズムの改良を継続する.改良予測アルゴリズムを,従来の津波観測波形に応用することにより,推定精度向上の検証をすすめるとともに,その評価に基づくさらなる改良を行う.また,津波波形計算手法の改良は,長波長近似の成立が難しい,大水深で発生する大規模な津波の予測精度向上にも貢献すると期待されるため,海溝外側海域の超深海で発生した津波を用いた事例研究を行う.

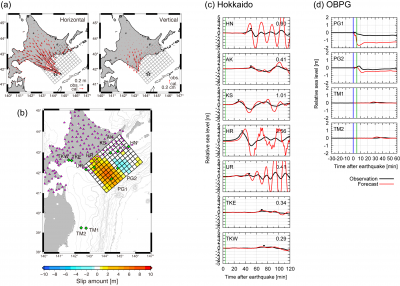

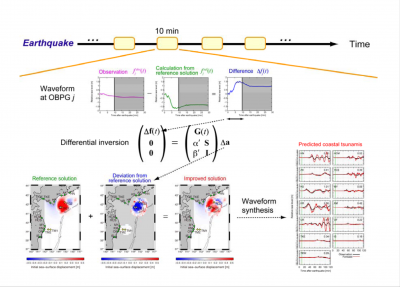

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度においては,地震発生直後の津波予測の精度向上を目指して,本研究で従来用いていた海底水圧計データに,より早期に取得可能な陸上GPS観測データを加え,それらを統合解析することで津波予測を行うための手法開発に取り組んだ.本研究では,陸上GPS観測網やケーブル式海底水圧計によって,地震時変位や津波に関するデータが十分に得られている2003年十勝沖地震(Mw 8.3)を例にして,予測アルゴリズムの設計およびその有効性の検討を行った.まず,陸上GPS観測データを津波予測に用いることの有用性を調べるために,GPS観測点における地震時変位データ(図1a)を用いた逆解析によって断層すべり分布を推定し,その分布から計算される津波波形と実際に沿岸で観測された津波波形とを比較した.その結果,推定されたすべり分布(図1b)から計算される津波波形は,北海道沿岸における観測津波波形の第一波の振幅・到来時刻をおおよそ再現できることがわかった(図1c).こうした予測結果は,陸上GPSデータの利用が津波予測に有用であることを示す.一方,波源域内に位置する釧路沖の2台の水圧計では,地震時海底変動に相当する水圧変化が過大評価されている(図1d).こうした観測値からのずれが小さくなるように水圧計データを用いて波源モデルを修正すれば,沿岸の津波予測の精度がさらに向上する可能性がある.そこで,本研究は,GPS逆解析から得られた波源パラメタを海底水圧計データの逆解析に基づいて修正し,それに伴って津波予測結果も更新する手法(差分逆解析法)を開発した(図2).地震発生後10分を想定して新手法を適用した結果,沿岸の津波観測点における予測波形は観測波形とより一致するようになった(図2).ここで得られた結果は,同時点において水圧計データだけから津波予測を行った場合よりも予測精度が非常に高い.こうした結果は,本研究で開発した差分逆解析法が,海底水圧計と陸上GPSのデータを統合解析して高精度の津波予測を行うための手法として有効に機能することを示す.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Tsushima, H., R. Hino, H. Fujimoto, Y. Tanioka, and F. Imamura, 2009, Near-field tsunami forecasting from cabled ocean bottom pressure data, J. Geophys. Res., 114, B06309, doi:10.1029/2008JB005988.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度においては,海溝付近の大深海域で発生する地震に伴う津波を早期に高精度で予測するためのアルゴリズムの開発を行う.こうした地震に伴う地表変位は,陸上GPS観測では検出することが困難であるため,陸上GPSデータの代わりに地震波データを水圧計データと統合解析できるように予測アルゴリズムを改良する.また,大深海域で発生する津波は,その波長が水深に比べて十分に長くないため,これまで用いてきた伝播アルゴリズムの近似条件が成立せず,津波予測精度の低下につながる可能性がある.そこで,より高精度の計算手法を適用し,沿岸における津波到達時刻と波高の予測精度の向上を図る.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

日野亮太・藤本博巳・伊藤喜宏・太田雄策・他

他機関との共同研究の有無

有

北大理(谷岡勇市郎),気象研(平田賢治),海洋研究開発機構(金田義之・3名程度)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

図1 陸上GPS観測データを用いた2003年十勝沖地震津波に対する津波予測の結果.

(a)陸上GPS観測点における観測変位ベクトル(黒矢印)と計算変位ベクトル(赤矢印)の比較.白星印は震央,白四角は相対変位ベクトルの基準観測点,灰色線は逆解析で用いた小断層をそれぞれ示す.(b)逆解析によって推定された地震時すべり分布.各小断層(黒四角)におけるすべり量を色環で示す.紫三角は逆解析で用いたGPS観測点,緑ひし形は津波観測点をそれぞれ示す.(c)(d)逆解析で推定されたすべり分布から計算された津波波形(赤線)と観測津波波形(黒線)の比較.(c)北海道の太平洋沿岸の津波観測点,(d)海底水圧計においての比較を示す.(c)および(d)の緑線は予測計算を行う時刻,(d)の青線は地震発生時刻をそれぞれ示す.(c)の逆三角は,観測された津波の第一波ピークの到来時刻を示し,そこでの振幅を観測点毎にグラフの右上部に示した(単位:m).

図2 本研究で開発した差分逆解析法に基づく津波予測手法の概要.