課題番号:1216

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

浅部火山性流体挙動の理論的・実験的研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- エ.マグマの分化・発泡・脱ガス過程

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-2)火山噴火予測システム

- イ.噴火シナリオに基づく噴火予測

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-2)火山噴火準備過程

- ア.マグマ上昇・蓄積過程

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-3)火山噴火過程

- ア.噴火機構の解明とモデル化

(5)本課題の5か年の到達目標

火山体浅部におけるマグマあるいは熱水などによって生じる火山性流体挙動の素過程について,モデリングと数値シミュレーション,および室内実験によって調べる.火山噴火の多様性を生むマグマ内揮発性成分の挙動に着目し,気泡成長や脱ガス過程の素過程の解明と,それらのマグマ全体の動態への影響を明らかにする.また,火山活動によりしばしば観測される振動現象のメカニズムを明らかにする.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては,開口型火道内のマグマ上昇過程のモデリングを行い,数値計算を行うことで,マグマ物性の上昇過程への影響を明らかにする.マグマの剪断変形実験を行い,変形・破壊したマグマの浸透率と空隙率の測定を行う.

平成22年度においては,開口型火道内マグマ上昇過程と火山性地殻変動の関係を明らかにする.また,火道・破砕帯内における火山性流体と火山体の弾性的カップリングをモデル化する.マグマ剪断変形実験を引き続き行い,マグマの破壊条件と脱ガスの関係を調べる.

平成23年度においては,揮発性物質を含むマグマの実効的特性をモデルに取り込み,火道振動に対する流体粘性の影響を定量化する.剪断変形実験の結果をもとに,マグマの上昇距離・火道半径と浸透率との関係を求め,火山の噴火様式に対するマグマの流動の効果を明らかにする.

平成24年度と平成25年度は,平成23年度までに数値モデリングおよび室内実験から明かとなる素過程をもとに,実際の火山で得られる地球物理学的観測量,物質科学的分析量を考察し,火道内マグマ挙動の特性を明らかにする.

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は計画課題の遂行するとともに,平成22, 23年度の課題を一部先行し実施した.

以下に成果の概要をまとめる.

(1) 開口型火道内のマグマ上昇過程のモデリング

繰り返し噴火を行う開口型火道内のマグマ上昇過程のモデリングを行い,マグマ物性の上昇過程への影響を調べた.また,次年度に予定していたマグマ上昇による山体地形の変形についても,最も基礎的な場合として半無限均質媒質を想定し,その解析解をもとに計算した.噴火直後の開口型火道内のマグマ上昇の駆動力は,主に,火道内に生じた圧力勾配と,過飽和になったメルト中の水分子の拡散による気泡成長による体積増加である.これらの基本的な駆動力による山体変形の特徴をまず調べた。その結果,火道内に生じた圧力勾配の駆動力はマグマの上昇とともに小さくなるため,地表変位は時間に比例する,もしくは時間とともに減速することが明かとなった.一方,気泡成長による体積増加は気泡の数密度が比較的小さい場合は時間の1.5乗に比例して大きくなるため,地表変位や傾斜変動も同様に時間の1.5乗に比例して膨脹を示すことが示された (Nishimura, 2009).現実のマグマ上昇はこれらの駆動力が同時に働くため,マグマ二相流の基礎方程式をもとにマグマ上昇を計算し,山体変形の特徴を明らかにした.火道内のマグマ二相流は.セルモデルを用いて,気泡とメルト境界の運動方程式とメルトから気泡への水分子の流入過程を拡散方程式で表すとともに,気泡とメルトからなるマグマの運動方程式,マグマと気体の質量保存式,およびメルトと気体の状態方程式を用いて表現した.噴火直後のマグマの状態を初期値として与えて,火道内マグマの上昇や圧力の時空間変化を差分法で計算するとともに,火道内マグマの上昇に伴う壁面の増圧から,地表変位や傾斜を計算した.その結果,マグマ上昇に伴う地表変形の振幅や継続時間,変形の時間変化率は,火道半径や噴火直後のマグマの深さなどにより変化するだけでなく,揮発性成分(水)の濃度や粘性といったマグマ物性を表すパラメータによっても大きく影響を受けることが明かとなった.以上から,測地学的データから火道内マグマの物性や挙動を推定できる可能性が十分あることが明かとなった (川口, 2009).

(2) 固液二層系振動に対する流体粘性の影響の定量化

流体亀裂振動・火道振動に対する流体粘性の影響の数値モデリングを行った.流体亀裂の振動特性についてはYamamoto and Kawakatsu (2008)の境界積分法を用いたモデリング手法に粘性流体のナビエ・ストークス方程式を導入し,亀裂壁における粘性剪断応力の境界条件を用いることで定式化を行った.この結果,N型地震のような単調減衰振動を生じるために必要な流体粘性と亀裂厚の関係が定量化ができ,高粘性流体を含む系では単調減衰振動は生じえず剪断成分に卓越した地震発生機構となることが明らかになった.また,より大規模な固液二層系として,円筒形火道における弾性カップリングを考え,流体粘性・非弾性の影響を差分法を用いた数値モデリングを通じて行った.この結果,例えば地表観測点などの火道外部における波動場観測においては,火道壁における剪断応力・透過波の屈折により発生機構が見かけ上歪められる現象が生じることが明らかとなった.この影響の大きさは観測地震波初動部分とその構造波部分で異なり,観測地震波形の解析の際に,火道といった不均質を考慮したモデリング・解析が不可欠であることを示唆する.

(3) 気泡組織・ガス浸透率・脆性破壊・亀裂癒着の室内実験

発泡した流紋岩マグマの変形実験を行い,流動に伴う気泡組織とガス浸透率の変化について調べた.変形実験と浸透率測定には,独自に作成した装置を用いた.気泡組織はSPring-8のBL20B2のX線CTにて観察した.これまでの研究によって,マグマの流動は気泡の衝突合体を促進させることが示されている(Okumura et al., 2006 GRL; 2008 JGR)が,それに伴うガス浸透率の変化は明らかにされていなかった.新たな実験から変形に伴う気泡合体が,ガス浸透率の大きな上昇を引き起こすことが示された.この結果から火道内を上昇するマグマの開放系脱ガスは,変形の大きな火道壁付近から開始すると予想される.実際の火山における火山ガス観測などからもそのようなケースが報告されており,マグマの流動・変形が脱ガスへ大きな影響を与えている可能性が示唆される.

さらに,今年度は流紋岩マグマの脆性破壊に関する実験も行った.用いた実験装置などは上記の研究と同様である.この実験からは,830℃よりも低温の発泡した流紋岩マグマ(発泡度20-40 vol%,含水量0.5wt%程度)は0.01s-1程度の歪速度の変形で脆性破壊を起こすことが明らかになった.脆性破壊は破壊領域周辺への変形の集中を引き起こし,フラクチャーを利用した効率的な脱ガスをその領域付近で引き起こすことが明らかとなった.一方で,変形の集中は破壊領域周辺以外の変形,さらには脱ガスを抑制することも明らかとなった.

また流紋岩質マグマの脆性破壊によって発生した亀裂の癒着時間の決定も行った.この時間スケールは,開放系脱ガスの通路の寿命(保持時間)を代表するとともに,火山性地震の有力な発生メカニズムと考えられているrepeated fracturing and healing (RFH) サイクルの時定数を理解する上でも重要である.亀裂の癒着は,接合面の流動変形による粗い凹凸の消滅と拡散による原子スケールでのフィッティングの素過程を経て進行し,ほぼ前者の粘性流動によって律速されることが明らかになった.実験で得られた癒着の時間スケールは,従来のモデルよりも数桁以上長く,流紋岩質溶岩中にしばしば観察される数mm幅の気泡のない黒曜石層を拡散脱ガスによって形成する時間に相当する(S. Yoshimura and M. Nakamura, submitted to J. Geophys. Res.).

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 川口亮平, 2009, 開口型火道の1 次元マグマ二相流モデルに基づく火山体膨張に関する研究,東北大 学修士論文,80pp.

- Nishimura, Takeshi, 2009, Volcano deformation caused by magma ascent in an open conduit, J. Volcanol. Geotherm. Res., 187, 178-192.

- Satoshi Okumura, Michihiko Nakamura, Shingo Takeuchi, Akira Tsuchiyama, Tsukasa Nakano, Kentaro Uesugi, 2009, Magma deformation may induce non-explosive volcanism via degassing through connected bubbles, Earth Planet. Sci. Lett., 281, 267-274.

(9)平成22年度実施計画の概要

実際の火山で観測される測地学的データとマグマ上昇過程との関係を明らかにするために,火道の増圧による山体変形の火山体地形による効果を,有限要素法による数値計算により調べる.

火道における固液カップリングの影響をより系統的に調べるとともに,実効的反射・透過係数を用いた解釈を行う.

Foam collapse過程によってマグマの浸透率がどのように変化するかを実験によって調べる.

近年メルト包有物や火砕性黒曜石の分析に基づいて提唱されているCO2に富むガスのマグマ間の移動(fluxing)によって引き起こされる気泡の成長・溶解やマグマ組成変化を実験および理論的に調べる.マグマの脆性破壊に伴う開放系脱ガスを定量的に明らかにするため,脆性破壊の条件や脱ガスの効率を詳細に調べる.脱ガスの発生条件や脱ガス率を考慮したマグマ上昇モデルから,火山噴火の爆発性を支配するパラメータを制約する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

西村太志,中村美千彦,山本希

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻 - 電話

022-795-6532 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

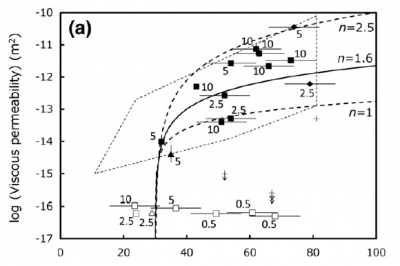

実験産物の剪断変形方向に平行な浸透率と空隙率の関係

数字は試料の捻り回転数を,黒四角・黒三角・黒菱形のシンボルはそれぞれ 0.5, 0.3, 0.2 rpmの回転速度の実験産物を表す.実線はこれらの冪乗則による回帰曲線を,nは冪乗則の冪を示す.白四角・下向矢印は浸透率の上限値.